tirto.id - “Pariyem, nama saya

Lahir di Wonosari Gunung Kidul pulau Jawa

Tapi kerja di kota pedalaman Ngayogyakarta

Umur saya 25 tahun sekarang

--tapi nuwun sewu

tanggal lahir saya lupa

Tapi saya ingat betul weton saya:

Wukunya Kuningan

di bawah lindungan bathara Indra

Jumat Wage waktunya

ketika hari bangun fajar.”

Demikian Pariyem membuka kisahnya. Ia adalah seorang babu yang mengabdi di rumah bangsawan Cokrosentono. Dengan keluguannya ia berkisah tentang laku hidupnya sebagai babu dengan segala keluguan dan kepasrahannya sebagai kawula. Sikap yang sering dipahami sebagai khas Jawa.

Kisah si babu dapat kita baca dalam prosa lirik berjudul Pengakuan Pariyem yang diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sinar Harapan pada 1981. Sebelumnya naskah Pengakuan Pariyem ini dipublikasikan secara terbatas di kalangan seniman Yogya oleh Sanggar Bambu dalam bentuk stensilan.

Linus Suryadi Agustinus, si penulis, butuh tiga tahun menyelesaikanPengakuan Pariyem, sejak 1978 sampai 1980. Naskah pertamanya pertama kali dibacakan di Cemara Tujuh, halaman gedung induk UGM, pada 21 Oktober 1978. Saat itu Linus baru menyelesaikannya sebanyak 20 halaman.

Ketika akhirnya diterbitkan secara komersil, Pengakuan Pariyem mendapat sambutan beragam. Yang positif misalnya datang dari kritikus sastra Subagio Sastrowardoyo. Dalam bukunya Pengarang Modern Sebagai Manusia Perbatasan: Seberkas Catatan Sastra (1989:199), Subagio menyebut prosa Linus itu sebagai karya sastra terbaik yang diterbitkan dalam lima tahun belakangan (sejak 1975).

Menurut Subagio, Linus berhasil mencakup ruang batin dan jasmani orang Jawa melalui lirik-lirik yang serba ringkas. Dunia angan dan realitas berkait kelindan disajikan dengan manis. Linus juga cukup berhasil menyuarakan gagasannya terhadap kehidupan sosial dewasa itu melalui suara Pariyem.

“Satu pokok pikiran Linus yang penting yang dikemukakannya lewat Pariyem adalah mengenai pendirian budayanya, yang disebutnya ngelmu krasan, yang berpegang pada orientasi, krasan-nya, pada negeri serta tradisi sendiri,” tulis Subagio.

Alhasil, karya Linus itu diapresiasi di mana-mana. Pembacaan karya Linus itu digelar di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan di Jakarta. Fragmen-fragmennya juga dimuat di koran Sinar Harapan dan koran-koran lokal Yogyakarta.

Namun ada juga beberapa kritikus yang menanggapi negatif Pengakuan Pariyem. Hal paling sering jadi titik tekan adalah gaya Linus dalam menjabarkan kehidupan seks yang dianggap vulgar. Seperti Sutarto dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud yang dalam penelitiannya pada 1984 mendapati banyak sekali kata-kata “jorok” dan menarik kesimpulan bahwa Pariyem adalah figur yang kotor. Hal senada juga diungkap oleh kritikus sastra Jawa Suripan Sadi Hutomo yang menganggap Pariyem sebenarnya adalah seorang pelacur.

Polemik yang melibatkan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama dan DPR, justru baru terjadi tujuh tahun setelah penerbitan pertamanya. Saat itu anggota DPR dari Komisi IX sampai perlu melaporkan karya Linus itu ke Menteri Agama Munawir Syadzali. Alasannya klise belaka, konten prosa itu dianggap meresahkan dan meremehkan agama.

Sampai-sampai seorang pembaca bernama Steve Geroda perlu “mengingatkan” anggota DPR itu melalui surat pembaca di Kompas (6/3/1988). Pengakuan Pariyem sebagai karya sastra adalah hasil pengendapan pengalaman dan imajinasi pengarangnya. Isinya sebaiknya dibaca sebagai sebuah refleksi, bukan kenyataan-kenyataan.

Karenanya laporan DPR itu hanyalah keresahan sendiri saja, bukan keresahan rakyat. Steve, dengan nada mengejek, menulis, “Sebaiknya bukan Pengakuan Pariyem yang diteliti melainkan anggota DPR yang mengajukan usul itu yang perlu diteliti, karena anggota DPR tersebut begitu gampang rusak dan goyah imannya hanya karena membaca sebuah karya sastra. Orang yang keyakinan agamanya kuat tidak akan mudah resah oleh tulisan ilmiah apa pun, apalagi hanya tulisan fiksi.”

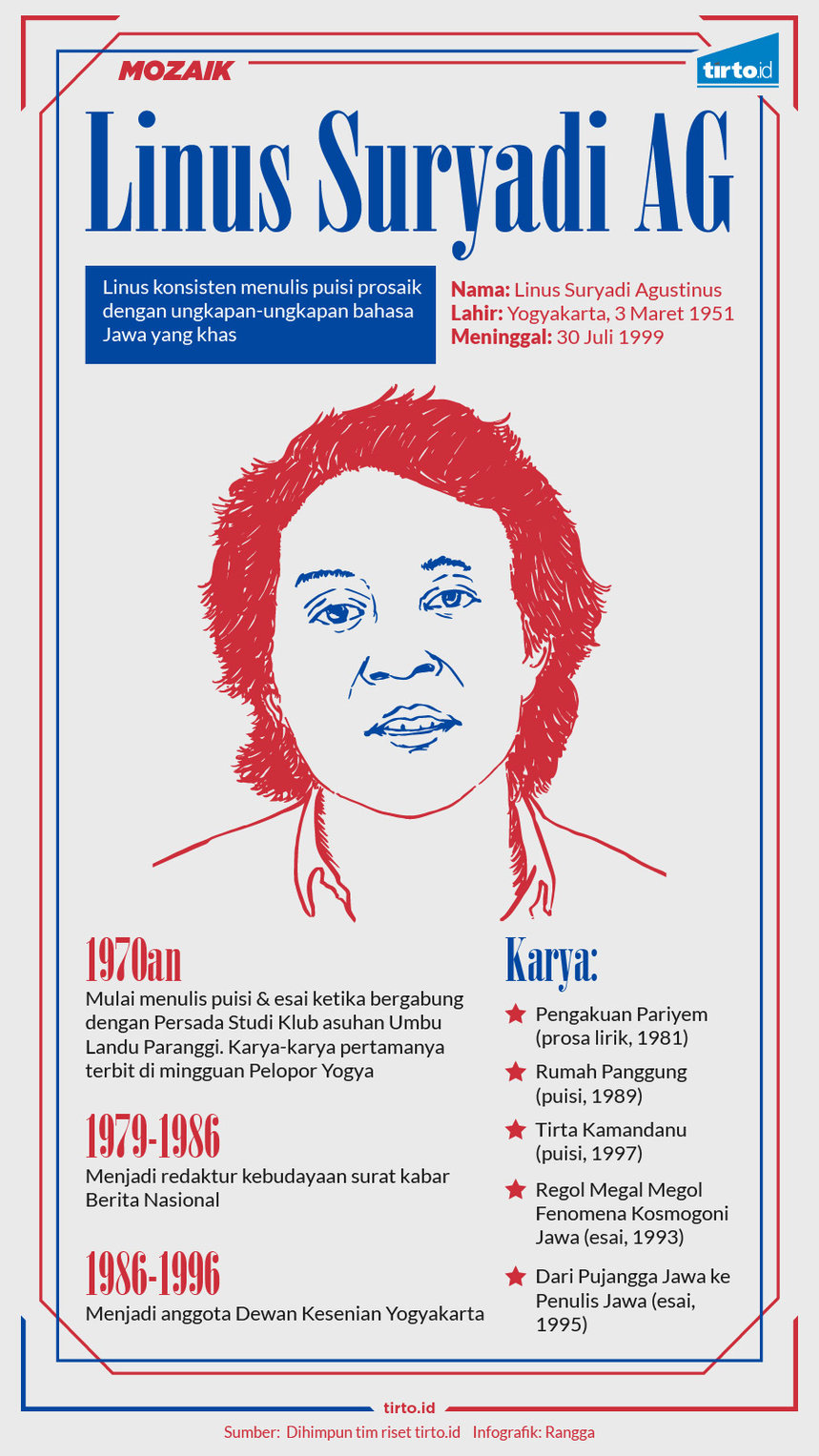

Apapun apresiasi yang diperolehnya kala itu, kini Pengakuan Pariyem telah jadi klasik. Menyebut Pariyem tak akan lengkap tanpa menyebut Linus Suryadi AG, yang wafat tepat hari ini, 30 Juli pada 1999.

Berpuisi karena Gelisah

Apa yang bisa dibayangkan oleh seorang anak dusun nun di pedalaman Sleman, Yogyakarta, sana soal masa depannya. Bapak-ibunya petani. Sejak kecil terbiasa angon kerbau dan bebek, sekadar membantu keluarganya.

Gambaran masa depan yang dapat ia bayangkan tak lebih menjadi dalang, tentara, guru, atau pejabat kelurahan. Nilai-nilai yang ia terima dari kehidupan dusun dan keluarganya sederhana saja: pekerjaan apa pun sama mulianya, asal dilakukan dengan jujur dan bersih.

Agustinus Linus Suryadi, si pemuda dusun itu, tak pernah berpikir barang seketip pun tentang puisi, alih-alih penyair. Orangtua memintanya jadi pastor. Namun, ia kukuh ingin jadi tentara karena menurutnya itu keren. Nasib tak pernah memihaknya jadi tentara.

Seperti diakuinya dalam “Etos Kreatif & Proses Kreatif” yang jadi bagian bunga rampai Mengapa & Bagaimana Saya Mengarang (1986:2), Linus yang introvert menyimpan serbaneka kegelisahan sejak kecil. Ia tak pernah tahu bagaimana mengatasinya.

“Penyakit” itu terus ia simpan hingga beranjak dewasa, ketika ia bersekolah di Yogyakarta pada 1968. Sering ia menyusuri Jalan Malioboro dari ujung ke ujung hanya untuk memikirkan segala pertanyaan yang mengendap di kepalanya. Tak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya ia hadapi.

“Saya dari dusun, dari keluarga petani. Saya tersaruk-saruk di kota pedalaman, menggendong pintalan konflik batin tak berkesudahan. Identitas saya pasti masuk kategori warga urban dan masuk golongan umur muda, mungkin juga akan dipak ke dalam kelas menengah bawah. Dari situ ada kecenderungan kuat untuk mempertanyakan kehadirannya sendiri. Rumah tinggal di dusun dan rumah tinggal di kota, tak lagi menjamin rasa hangat dan rasa krasan,” tulis Linus mengenang (hlm. 3).

Ia mulai meragukan masa depannya sendiri. Lepas SMA pemuda kelahiran Sleman, pada 3 Maret 1951 itu sudah tak terlalu berminat meneruskan pendidikan. Ia juga tak lagi ingin mengejar cita-cita masa kecilnya jadi tentara. Meski begitu, ia tetap mencoba belajar di ABA Jurusan Inggris dan lalu masuk IKIP Sanata Dharma Jurusan Inggris. Keduanya tak ia selesaikan.

Linus menganggur dan merasa hidupnya gagal. Namun, karena itulah kemudian ia menemukan jalan keluar atas segala kegelisahannya: puisi. Ia mengamini pemeo: kalau jadi apa-apa mogol, jadilah penyair (hlm. 2).

Murid Umar Kayam

Linus memulai jalan kepenyairannya dari Persada Studi Klub (PSK) yang diasuh penyair Umbu Landu Paranggi. Naluri kepenyairannya, menurut kawan karibnya Bakdi Sumanto, terasah di Malioboro. Linus matang lewat “gosok-menggosok” antarpenyair muda Malioboro di bawah bimbingan Umbu.

Selain melatih diri bersama PSK, ia juga menimba ilmu dari sosiolog cum sastrawan Umar Kayam. Hampir setiap sore Linus dikawani Bakdi mampir ke rumah dinas Umar Kayam. Banyak hal mereka bicarakan, mulai dari kehidupan pedesaan hingga ikut membantu memeriksa makalah mahasiswa Umar Kayam.

“Dari pembicaraan setiap sore itulah, Linus mulai tergelitik menulis cerita tentang hubungan wong cilik dan priyayi. Kedekatannya dengan Umar Kayam itulah yang membuatnya terarah perhatiannya melihat fenomena sosial. Tetapi, karena Linus bukan bukan seorang jago pukul, puisi-puisi komentar sosialnya lebih merupakan pasemon yang gleyengan,” kenang Bakdi dalam “Linus yang Saya Kenal” yang dimuat dalam Orang-orang Malioboro (2010:184).

Proses inilah yang mengantarnya menciptakan magnum opusnya, Pengakuan Pariyem. Ia memulai menulis puisi-puisi lirik yang merupakan komentar sosial dengan tokoh-tokoh underdog. Menurut Bakdi, format puisi lirik itulah yang menjadi pembeda Linus dengan penyair seangkatannya. Bakdi berkomentar, di tangan Linus, “Komentar sosial tidak lagi menohok secara kasar, tetapi dengan format stilistika halus.”

Jagad Pariyem

Bagaimana Linus berproses menggubah naskah Pengakuan Pariyem dapat dibaca lewat pengakuannya dalam Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (1986) yang disunting Pamusuk Eneste. Pada mulanya adalah sebuah pertanyaan: mengapa puisi Indonesia modern langka yang panjang? Kenapa selalu singkat?

Pertanyaan itu muncul dibenaknya saat memikirkan karya-karya pujangga klasik seperti Empu Prapanca, Empu Sedah, Wiyasa, atau Walmiki yang menggubah puisi epos yang panjang-panjang. Ia juga berkaca dari T.S. Eliot yang menulis puisi panjang berjudul The Waste Land.

Lantas tumbuhlah kesadaran dalam dirinya (hlm. 12), “Kalau saya sendiri terjun menulis puisi, kenapa saya tidak mencoba? Saya pun obsesi untuk menulis karya panjang.”

Itulah awal mula ia menciptakan prosa liriknya yang paling terkenal. Tokoh utamanya, Pariyem, ia ambil inspirasinya dari karakter perempuan pedesaan yang ia akrabi. Pariyem yang pertama adalah seorang janda muda yang menumpang hidup di rumahnya kala terjadi paceklik di Yogyakarta pada 1963.

Pariyem yang kedua adalah anak gadis tetangga sedusunnya. Konon ia adalah anak tak sah dari bekas lurah desanya. Namun, karena kemudaan dan kecantikannya ia menjadi kembang desa.

“Jadi, saya meminjam dan menggabungkan dua model dan namanya. Sedang model Ndoro Kanjeng Cokro Sentono adalah Umar Kayam. Selebihnya: imajiner,” ungkap Linus (hlm. 13).

Naskah kasar pertama Pengakuan Pariyem ditulis Linus di rumah sang mentor, Umar Kayam. Kala itu, Oktober 1978, ia diminta membaca puisi di Karta Pustaka. Dalam perjalanan, karena masih sore ia singgah ke rumah Umar Kayam. Meminjam mesin ketik penulis Para Priyayi itu Linus menyelesaikan 17 halaman pertama naskah Pengakuan Pariyem dan malamnya dia bacakan di Karta Pustaka.

Begitulah proses penulisannya bermula. Selanjutnya Linus menulis master piece-nya itu dengan mengalir saja. Sandarannya dalam berkarya adalah etos kreatif keseimbangan, di mana ia terus berefleksi, memproyeksi, mengembangkan imajinasi, dan mentransformasikan lingkungan sekitarnya ke dalam lirik-lirik puitis.

“Begitu saja. Dalam situasi intuitif yang mengalir itu, soal-soal pun ikut hanyut: soal agama, soal mimpi, soal seks, soal jamu, soal budaya Jawa tradisional, dan sebagainya. Semua, setidaknya anggapan saya waktu itu, terletak keseimbangan terbuka,” ungkap penyair yang dianggap sebagai Presiden Kedua Malioboro setelah Umbu pergi itu (hlm. 14).

Setelah selesai, secara jujur ia persembahkan karyanya itu kepada Umar Kayam. Bagaimanapun juga Pengakuan Pariyem lahir dari asahan Umar Kayam tiap mereka terlibat percakapan sore. Lain itu, Bakdi Sumanto mengingat, mengapa Linus memakai Umar Kayam sebagai model bagi bangsawan Cokro Sentono adalah karena sosiolog itu, ”kesengsem dengan pembantu-pembantu rumah tangga perempuan, terutama nasib mereka (2010:185).”

Editor: Suhendra

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id