tirto.id - “Kami ke sekolah untuk mempersiapkan masa depan kami, bukan untuk mengakhirinya.”

Demikian pesan salah satu spanduk dalam aksi massa di Capitol Hill, Washington, DC, pada Sabtu (24/3/2018) kemarin. Aksi protes bertajuk “March For Our Lives” ini dihadiri sekitar delapan ratusan ribu orang, yang terdiri dari para siswa, guru, dan orangtua murid.

Dilatarbelakangi oleh insiden penembakan massal yang menewaskan 17 orang di SMU Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, sekitar satu bulan lalu, mereka menuntut pemerintah Amerika dan Kongres untuk memperketat pengawasan terhadap kepemilikan senjata api.

Emma Gonzales, salah seorang yang selamat dari penembakan itu, bersama teman-temannya mengorganisasi gerakan protes pelajar berlabel “Never Again". Aksi ini kemudian jadi demonstrasi yang mungkin terbesar yang pernah terjadi di ibu kota Amerika Serikat.

Setelah menyebut nama-nama korban satu per satu di atas podium, Gonzales mengheningkan cipta selama enam menit 20 detik—waktu yang dibutuhkan si pelaku membunuh 17 korban. Ia lantas berkata, “Berjuanglah untuk hidupmu sebelum itu jadi urusan orang lain,” katanya.

Gerakan protes ini tidak hanya dilakukan di Washington, melainkan juga di sejumlah kota besar AS dan dunia seperti Edinburg, London, Jenewa, Sydney, dan Tokyo.

Seruan-seruan untuk mereformasi kebijakan AS terkait kepemilikan senjata bukan sekali ini saja terjadi. Namun, seperti yang ditulis German Lopez dalam artikel “I’ve Covered Gun Violence for Years. The Solutions Aren’t a Big Mystery” di Vox, seruan-seruan itu kerap berumur pendek.

“Tragedi yang mengerikan terjadi. Seruan-seruan terdengar. Usulan perubahan mungkin juga bergulir di Kongres. Terjadi perdebatan alot sejenak. Lalu orang-orang kembali sibuk—biasanya setelah satu atau dua minggu. Lantas terjadilah insiden penembakan lain," tulisnya.

Namun, Lopez merasakan harapan baru saat menyaksikan gerakan “March for Our Lives” dan sejumlah aksi demonstrasi lain di banyak kota AS Sabtu lalu. Menurutnya ada kemungkinan seruan kali ini membuahkan hasil yang berbeda.

Negeri Wildwest

Penembakan massal memang merupakan kejahatan yang paling banyak memakan korban jiwa di AS. Menurut BBC, mengutip laporan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), dari semua pembunuhan yang terjadi di AS pada 2012, 60 persennya melibatkan senjata api.

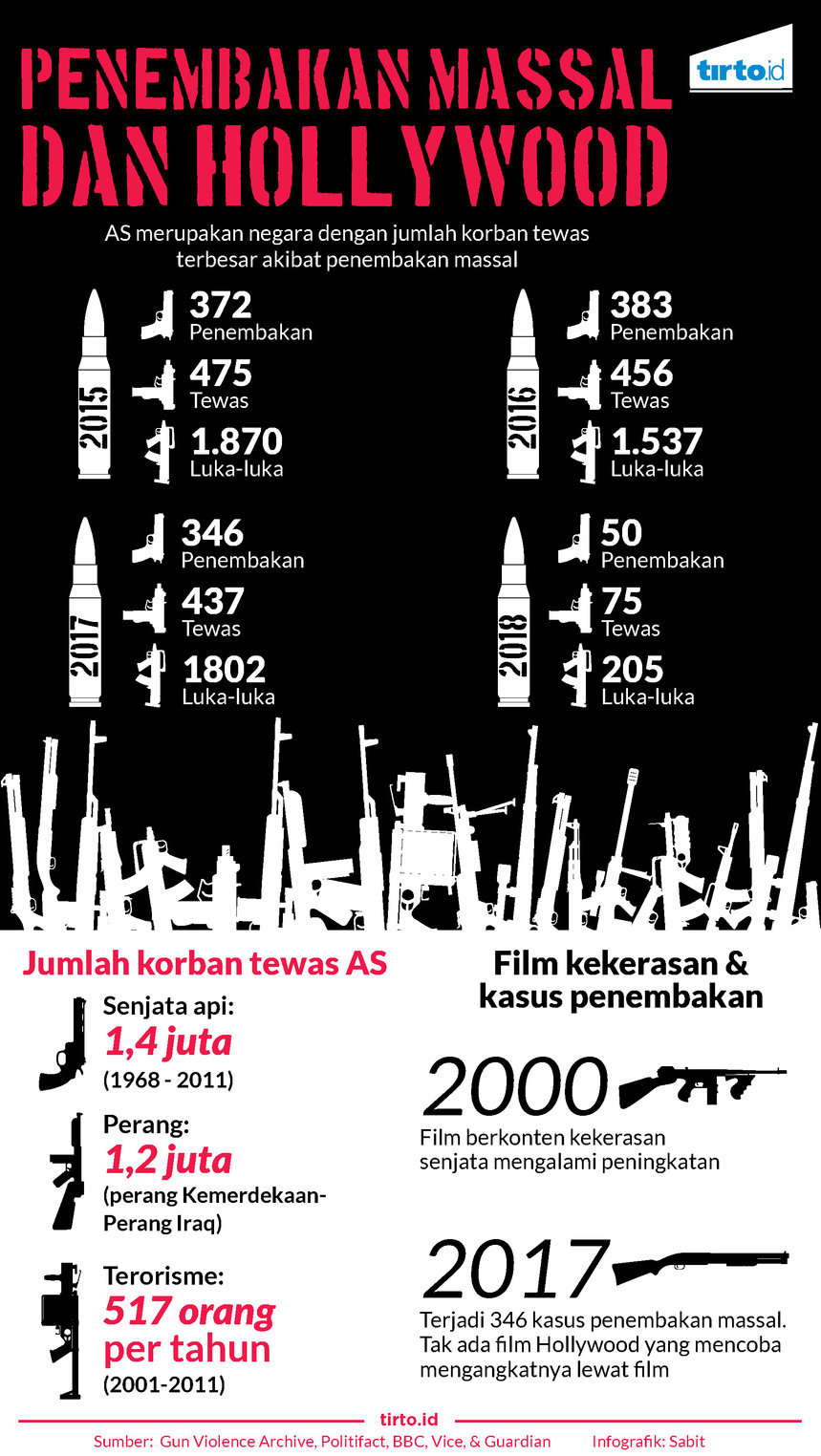

Merujuk laporan Gun Violence Archive, pada 2018 saja, sudah terdapat 50 kasus penembakan massal, 75 orang meninggal, dan 205 lainnya luka-luka di seluruh AS. Antara 2015 sampai 2017, terdapat 1.101 insiden penembakan massal, 1.368 orang meninggal dunia, dan 5.209 lainnya mengalami luka-luka.

Amerika Serikat pun menjadi negara yang paling tinggi tingkat frekuensinya. Guardian melaporkan sembilan dari sepuluh hari di Amerika selalu terjadi penembakan massal.

Selain itu, membandingkan jumlah korban tewas yang diakibatkan kekerasan senjata api dengan yang disebabkan oleh perang yang pernah dilakukan Amerika, hasil yang didapat lebih mencengangkan lagi. Berdasarkan laporan Politifact, BBC menyebutkan jumlah korban tewas akibat senjata api di AS dari 1968 sampai 2011 sebanyak 1,4 juta orang, melebihi korban tewas yang diakibatkan seluruh peperangan yang pernah dilakukan AS mulai dari Perang Kemerdekaan sampai Perang Irak yang “hanya” mencapai 1,2 juta korban jiwa.

Ironisnya, Amerika lebih memprioritaskan menghabiskan lebih dari triliunan dolar per tahun dalam upaya mempertahankan diri dari serangan terorisme. Padahal korban akibat teroris jauh lebih sedikit dibandingkan korban akibat kejahatan biasa yang menggunakan senjata api.

”Menurut Departemen Kehakiman AS dan Dewan Urusan Luar Negeri, 11.385 orang tewas akibat senjata api antara 2001 dan 2011. Dalam periode yang sama kira-kira 517 orang setiap tahun terbunuh akibat insiden yang berkaitan dengan terorisme. Bila tahun 2001 tidak dimasukkan, ketika 9/11 terjadi, jumlah korban yang tewas hanya 31,” demikian tulis BBC.

Keengganan Hollywood

Sebagaimana dilansir New York Times sebuah studi yang diterbitkan oleh jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa konten kekerasan senjata dalam film-film laris mengalami peningkatan, terutama dalam film yang memiliki rating PG-13 (untuk usia 13 tahun ke atas). Jumlah konten kekerasan itu bahkan melebihi film yang berating R (untuk 17 tahun ke atas).

Studi yang disokong Pusat Kebijakan Publik Annenberg Universitas Pennsylvania dan Robert Wood Johnson Foundation ini meneliti 950 judul film dari 1950 sampai 2012 yang berada di jajaran 30 teratas box office Amerika. Mengambil sampel lima menit dari tiap film tersebut, penelitian itu menunjukkan bahwa kekerasan senjata dalam film-film Amerika meningkat lebih dari dua kali lipat.

“Kekerasan itu laris manis,” kata peneliti Daniel Romer kepada New York Times. “Kami menyadarinya, begitu juga dengan pihak industri perfilman.”

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kekerasan merupakan salah satu tambang emas Hollywood. Kendati demikian, sangat sedikit film Hollywood yang serius mengangkat kasus penembakan massal. Setidaknya begitulah menurut Noel Ransome.

Dalam tulisan berjudul “The Film and TV Industry Ignores Mass Shootings: They Shouldn’t” di Vice Ransome mempertanyakan mengapa film-film bertema penembakan massal tidak bisa dibuat secara cerdas seperti film-film seputar Holocaust dan 9/11 (Schindler’s List, United 93). Padahal menurutnya, film bisa memiliki pengaruh yang nyata di masyarakat.

Ia mencontohkan film dokumenter A Handful of Ash (2014) tentang mutilasi genital perempuan di Kurdistan yang ikut membuat praktik tersebut ilegal di wilayah itu. Bagaimana film Philadelphia (1993) yang mengisahkan perjuangan hukum melawan diskriminasi atas preferensi seksual berperan membuat isu AIDS dan gay dibicarakan di publik. Begitu pula dengan Schindler’s List (1993) yang bisa “memunculkan perasaan horor dalam diri penonton yang tidak pernah mengalami Holocaust.”

Ransome mengakui setidaknya ada beberapa film yang mengangkat tema penembakan massal, seperti Zero Day (2003), Polytechnique (1996), Bowling for Columbine (2002). Meski demikian serial TV dan film mainstream serupa masih sedikit, tak sebanding dengan jumlah film-film tentang tragedi 9/11.

Alex Suskind mungkin punya jawabannya.

Dalam tulisannya berjudul “Real-Life Mass Shootings: The Subject Hollywood Dare Not Touch” di Guardian Suskind menduga bahwa fenomena itu terjadi karena tak ada katarsis yang bisa ditawarkan dalam pembuatan film bertema penembakan massal. Ia mencontohkan film Elephant (2003) karya Gus Vant Sant yang secara longgar diangkat dari kisah nyata insiden penembakan massal di SMU Columbine pada 1999 silam.

Film yang dipuji para kritikus dan diganjar Palme d’Or di Cannes tersebut tak memberikan harapan di akhir. Tak ada heroisme seperti dalam film World Trade Center (2006). Akhir film Elephant, dalam kata-kata Suskind,"berakhir seperti yang sudah diduga: belasan siswa ditembak kepalanya ... selesai."

Menurut Suskind hal ini terjadi karena insiden penembakan massal selalu “memiliki kemampuan untuk membuat kita merasa kosong dan hampa.” Inilah, yang diduga Suskind, salah satu alasan yang membuat para produser film Hollywood tak tertarik membuat film penembakan massal, lantaran kemurungan semacam itu memang tak menjual.

Alasan lain, sudah sejak lama Hollywood dituding mempunyai pengaruh kuat terhadap insiden kejahatan bersenjata di Amerika karena banyaknya konten kekerasan dalam film-film yang diproduksinya. Namun, rupanya sulit untuk menyebut keterlibatan peran orangtua, regulasi kepemilikan senjata api, dan penyakit jiwa dalam insiden penembakan massal—kendati begitulah kenyataannya.

“Membuat film berdasar insiden [penembakan massal] Newtown atau Aurora atau Littleton sama saja dengan menceburkan diri di tengah-tengah perdebatan itu,” catat Suskind. “Satu ranah yang barangkali tak ingin dimasuki oleh studio film.”

Penulis: Bulky Rangga Permana

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id