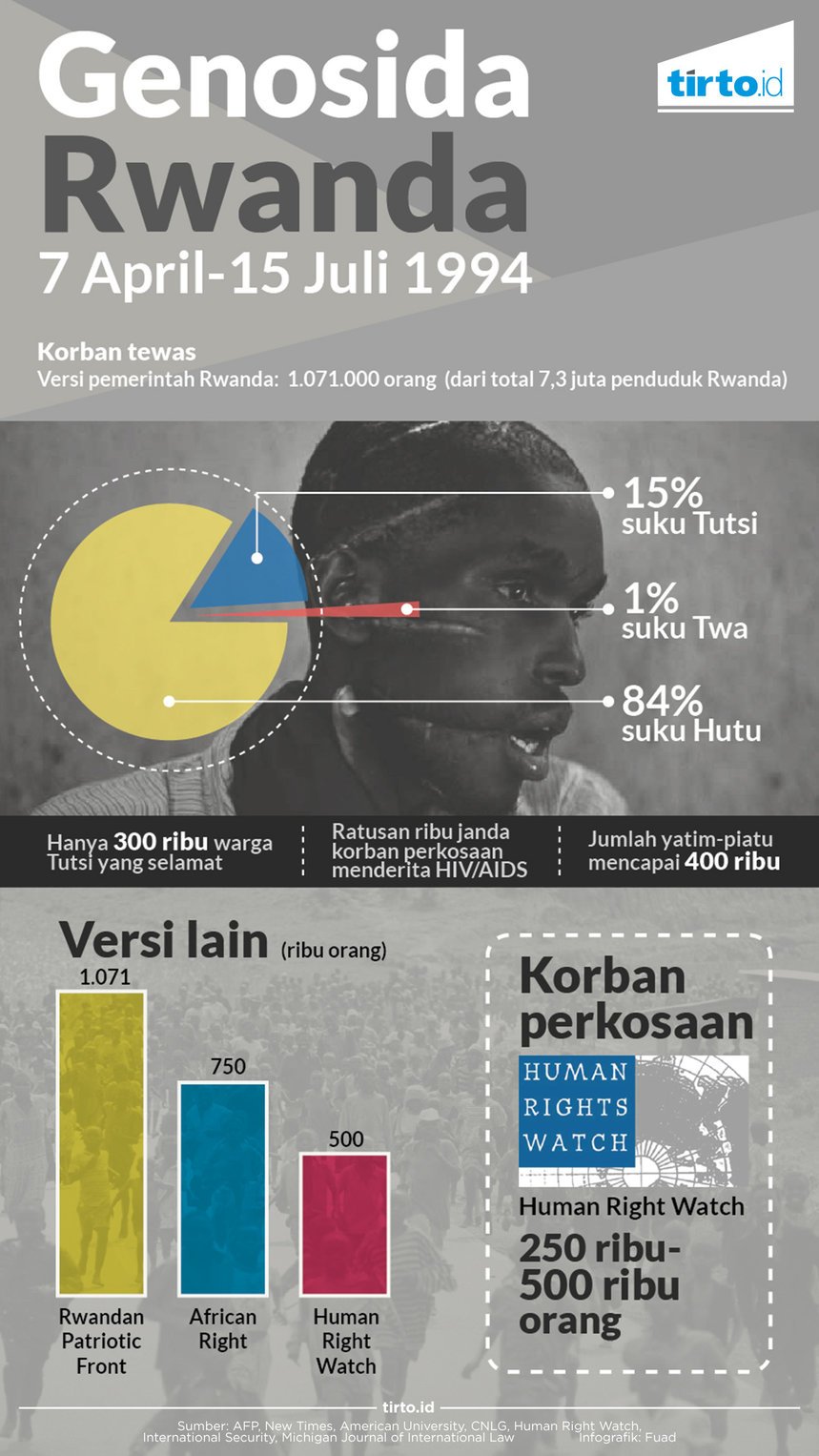

tirto.id - Sepanjang 7 April-15 Juli 1994, Rwanda mengalami salah satu konflik antar-etnis tersadis dalam sejarah umat manusia. Dalam waktu 100 hari sekitar 800.000 etnis Tutsi sebagai minoritas dibantai oleh ekstremis etnis Hutu (kelompok mayoritas di Rwanda). Versi pemerintah dan lembaga internasional menyatakan satu juta atau lebih sedikit. Para perempuan dari kedua etnis juga keluar sebagai korban pemerkosaan yang sistematis.

Akar persoalannya bisa dilacak sejak peristiwa Revolusi Rwanda pada tahun 1959. Sebelum revolusi, lebih tepatnya sejak abad ke-18, pemerintahan Rwanda masih berupa monarki yang dipimpin etnis Tutsi dan berstatus sebagai jajahan Belgia. Koloni Belgia mengendalikan kawasan tersebut hingga abad ke-20 dengan cara memperlakukan raja-raja Tutsi sebagai perpanjangan kekuasaan mereka.

Revolusi Rwanda, yang diinisiasi oleh orang-orang dari suku Hutu, meletus untuk mengakhiri monarki. Kondisinya memaksa Belgia mengganti banyak kepala-kepala pemerintahan dengan etnis Hutu. Tujuannya untuk meredam konflik. Mereka lalu menyelenggarakan pemilu pada tahun 1960 dan dimenangkan oleh etnis Hutu yang kemudian menguasai hampir semua jajaran birokrasi. Mereka juga memaksa sekitar 336.000 etnis Tutsi untuk mengungsi ke negara tetangga, salah satunya Uganda.

Baca juga: 7 April 1994, Dimulainya Pembantaian Etnis Tutsi di Rwanda

Dalam kondisi terlunta-lunta, beberapa warga Tutsi melakukan perlawanan dengan membentuk Front Patriotik Rwanda (FPR) pada 1987. FPR yang datang dari Uganda, tempat para pengungsi Tutsi berada, kemudian menyerang Rwanda mulai 1 Oktober 1990 yang kemudian dikenal sebagai perang sipil Rwanda. Rwanda yang menerima bantuan dari Belgia, Perancis, dan Zaire (Kongo) berhasil mendesak pasukan FPR kembali ke Uganda dalam waktu satu bulan saja.

Puncak ekskalasi konflik terjadi usai terbunuhnya dua orang penting dari etnis Hutu yaitu Presiden Rwanda Juvénal Habyarimana dan rekannya Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ketika pesawat mereka ditembak tanggal 6 April 1994. Meski simpang siur, FPR tetap dituduh sebagai otak pelakunya. Peristiwa ini selanjutnya menjadi dalih bagi ekstremis Hutu untuk melancarkan aksi pembersihan etnis Tutsi.

Peran Rahasia AS

Di permukaan, genosida Rwanda adalah konflik horisontal di akar rumput akibat sentimen etnis. Namun dalam buku baru berjudul Another Fine Mess: America, Uganda, and the War on Terror yang disusun Columbia Global Report, tragedi tersebut disimpulkan sebagai hasil ketidakmampuan elit politik Rwanda, Uganda, dan Amerika Serikat dalam membaca panasnya situasi di lapangan sejak akhir 1980-an dan berujung pada ekskalasi massal di pertengahan 1990-an. Khusus untuk AS, genosida Rwanda juga buah dari kebijakan luar negeri mereka yang berjalan tak tepat.

Sebagaimana dikisahkan ulang oleh Helen C. Epstein untuk The Guardian, Selasa (12/9/2017), buku itu menyebut awal mula perselisihan terjadi pada 1 Oktober 1990, ketika ratusan pasukan RPF terdiri dari pasukan Tutsi dan beberapa tentara Uganda berkumpul di 20 mil dekat perbatasan Uganda-Rwanda. Mereka hendak melakukan invasi ke Rwanda agar orang-orang Tutsi yang terusir ke Uganda usai Revolusi Rwanda bisa kembali ke kampung halamannya.

Di saat yang bersamaan, Presiden Uganda Yoweri Museveni serta Presiden Rwanda Habyarimana sedang menghadiri konferensi UNICEF di New York dan tinggal di hotel yang sama. Mengetahui berita bahwa ada 14 anak buah militernya yang bergabung dengan RPF dan telah menyeberang ke Rwanda, Musuveni menghubungi Habyarimana untuk memastikan bahwa dirinya tak tahu apa-apa tentang situasi tersebut—apalagi mendukungnya.

Baca juga: Bisnis Asing Caplok Lahan, Kolonialisme Gaya Baru di Afrika

Beberapa hari kemudian saat tiba di Washington, Museveni menyatakan janji penting pada kepala Departemen Luar Negeri AS untuk Afrika, Herman Cohen, bahwa dirinya akan mengadili para pemberontak Rwanda saat mereka sudah kembali ke Uganda. Namun anehnya, beberapa hari berselang, ia diam-diam meminta Perancis dan Belgia untuk tak membantu pemerintah Rwanda dalam upaya menanggulangi pemberontakan dan menggiring milisi kembali ke Uganda.

Museveni menjalin hubungan baik dengan AS kala itu. Sikap ini membikinnya kerap terpengaruh AS dalam menangani perkara internal Uganda. Contohnya adalah keputusan untuk tak merealisasikan janjinya terkait penanganan invasi ke Rwanda.

Sebelumnya, ia berencana mengetatkan perbatasan kedua negara dan menangkap pemberontak yang kembali ke Uganda. Namun pada akhirnya tak ada satu pun yang ia laksanakan. AS dalam hal ini tak menyatakan keberatannya meski tahu ada bibit konflik besar di lapangan.

Situasi makin mencekam sebab Paul Kagame, perwira senior tentara Uganda dan RPF, memutuskan untuk berhenti dari pendidikannya di Akademi Staf Umum dan Komando Angkatan Darat AS di Fort Leavenworth, Kansas, dan bergabung dengan milisi pemberontak. Musevini tak mencegahnya, dan malah memodali pasukan pemberontak dengan beragam senjata selama tiga setengah tahun ke depan. Kondisi di perbatasan juga dibiarkan amat longgar bagi pasukan RPF keluar masuk wilayah Rwanda dan Uganda.

Baca juga: Mimpi Buruk Rwanda di Tangan Besi Kagame

Pemberontakan RPF ke Rwanda adalah bibit perang sipil dan genosida yang meletus beberapa tahun setelahnya. AS tak hanya tahu bahwa Musevini ingkar janji, tapi juga melipatgandakan bantuan kepada Musevini termasuk alokasi militer.

Anggaran pertahanannya bisa dinaikkan hingga 48 persen dari total dana negara, sementara untuk pendidikan hanya 13 persen dan kesehatan cuma 5 persen. Pada 1991, Uganda membeli senjata AS 10 kali lebih banyak daripada gabungan pembelian dari 40 tahun sebelumnya.

Motivasi serangan RPF, bermodalkan senjata dari AS dan negara-negara Barat lain, sempat dipertanyakan ulang sebab faktanya Habyarimana telah menyetujui desakan dunia internasional untuk menerima kembali pengungsi Tutsi ke Rwanda.

Jika tanpa perang pun tujuannya bisa terpenuhi, kenapa RPF ngotot menginvasi Rwanda dan sekaligus memanaskan hubungan dengan etnis Hutu? Jawabannya masih misterius. Yang jelas, saksi mata menyaksikan betapa mengerikan dampak serangan RPF ke Rwanda: orang Hutu menjadi mayoritas korbannya (baik mati maupun dipaksa mengungsi).

Duta Besar AS untuk Rwanda, Robert Flaten, adalah salah satu saksi mata yang tergerak untuk mendesak pemerintahan George H.W. Bush agar mengambil sanksi seperti yang dilakukan AS saat menangani Irak setelah invasi Kuwait. Namun permintaan ini tak digubris. Musevini dikabarkan hanya menerima “pertanyaan kaku” dari elit militer AS yang sering dekat dengan sang presiden.

Janji AS untuk merekonstruksi demokrasi dan ekonomi di Uganda juga omong kosong belaka. Alih-alih menstabilkan, pasokan senjata AS ke RPF membawa Uganda kian dalam ke arena peperangan bersama Rwanda. Selama empat tahun ke depan usai invasi, sentimen etnis di Rwanda kian menguat sebab orang-orang Hutu yang merasa punya legitimasi membela diri pasca-serangan RPF kian gencar melancarkan propaganda anti-Tutsi.

Baca juga: Penderitaan Rakyat Swaziland

Surat kabar, majalah, hingga program radio berkonten chauvinistik menjadi corong etnis Hutu dalam menyebarkan propaganda anti-Tutsi ke seantero Rwanda. Dikatakan bahwa invasi RPF tidak lebih dari plot Musevini, Kagame, dan rekan-rekan Tutsi lain untuk membangun lagi kerajaan Nilotic yang dulu jahat kepada orang Hutu.

Kartun-kartun yang menggambarkan kekejaman orang Tutsi beredar di koran-koran lokal. Memasuki bulan Desember 1993, gambar sebuah golok muncul di halaman depan koran orang Hutu. Kutipannya: "Apa yang harus dilakukan tentang orang-orang Tutsi?"

Elemen masyarakat yang paling ketakutan adalah orang-orang Tutsi di Rwanda yang sangat membenci RPF. Mereka tahu bahwa manuver RPF hanya memprovokasi orang-orang Hutu dan ujung-ujungnya mereka juga yang akan jadi korban. Dan, prediksi mereka benar.

Saat pemerintahan Habyarimana kian lemah menghadapi RPF, orang-orang sipil etnis Hutu se-Rwanda mulai mengumpulkan senjata (senapan, pistol, golok, kayu, apapun itu) dan bersiap untuk maju perang. Kekurangan mereka cuma satu: pemicu sumbu.

Pada 6 April 1994, tepatnya pukul 8 malam, mereka menemukan pelatuk itu: sebuah roket yang ditembakkan dari jarak dekat menembak jatuh pesawat kepresidenan dan langsung menewaskan Habyarimana.

Pagi harinya, genosida terbuas dalam sejarah Afrika resmi dimulai. Tak ada lagi sanggup untuk mengendalikan situasi di Rwanda selama 100 hari ke setelahnya—bahkan negara sedigdaya Amerika Serikat sekalipun.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Maulida Sri Handayani