tirto.id - “Aku mengetuk pintu di sebuah rumah yang saya datangi. Saya meminta perlindungan dari seorang pasangan suami istri dan diterima. Tapi suatu hari, ketika istrinya tidak berada di rumah, suaminya memerkosa saya."

Kalimat itu datang dari wanita bernama Berthe, seorang penyintas dari sebuah peristiwa paling menyedihkan: pertikaian hingga berakhir dengan genosida di tanah airnya, Rwanda.

Sejatinya, pada 9 April 1994, Berthe hendak melakukan upacara keagamaan pernikahannya. Namun kenyataan berkata lain. Dua hari sebelum upacara sakral itu, Interahamwe—organisasi paramiliter etnis Hutu—menyambangi rumahnya hendak membunuh seisi rumah dan mengambil barang-barang mereka.

Beruntung ayahnya lolos dengan berhasil bersembunyi di rumah seorang teman hingga perang usai. Karena situasi yang kacau, Berthe melarikan diri terpisah dengan ayah dan keluarga lainnya, hingga peristiwa lain yang menimpa pribadinya datang.

Selain Berthe, wanita lain bernama Bazire mengalami hal serupa.

“Sekitar pukul 3 pagi, ibu dan nenek saya meninggalkan rumah dan meminta kami untuk tetap tinggal. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Beberapa hari kemudian, kami juga baru mengetahui bahwa paman dan kakek kami turut tewas.”

Bazire dan bersama orang tuanya sebelumnya menginap di sebuah rumah seorang pria untuk berlindung. Awalnya ia menolak, tapi ibu Bazire kemudian memberi sejumlah uang sehingga mereka diterima. Malang, sepeninggalan orang tua Bezire, pria pemilik rumah tersebut mabuk dan membawa sekelompok Interahamwe. Bazire dan kakaknya diperkosa.

Sepanjang malam, ia terus menerus dipukuli. Orang-orang itu juga tega membawa Bazire pada pria lain, yang kemudian juga menyiksa dan memerkosanya.

Penggalan kisah ini diambil dari program Rwanda Genocide and The United Nations yang memuat testimoni dari para penyintas. Baik Bazire dan Berthe adalah dua dari banyak korban yang selamat dan bisa bersaksi membagikan bagian paling pilu dalam perjalanan hidup mereka.

Pada 7 April 1994 Rwanda menorehkan catatan kelam yang melibatkan konflik antaretnis ini. Dalam waktu 100 hari, sekitar 800.000 orang dibantai oleh ekstremis etnis Hutu yang merupakan etnis mayoritas di negara tersebut. Etnis Tutsi yang jumlahnya lebih sedikit menjadi bulan-bulanan dan target kekerasan.

Namun, tidak hanya komunitas Tutsi yang jadi korban. Lawan-lawan politik para pembantai, apa pun asal etnis mereka, turut diseret dalam pembunuhan ini.

Perselisihan Hutu dan Tutsi

Sekitar 85 persen dari penduduk Rwanda adalah etnis Hutu dan sisanya Tutsi beserta kelompok etnis yang lebih kecil lainnya. Meski minoritas, Tutsi telah lama dikenal banyak menduduki sektor-sektor kepemimpinan dan pemerintahan.

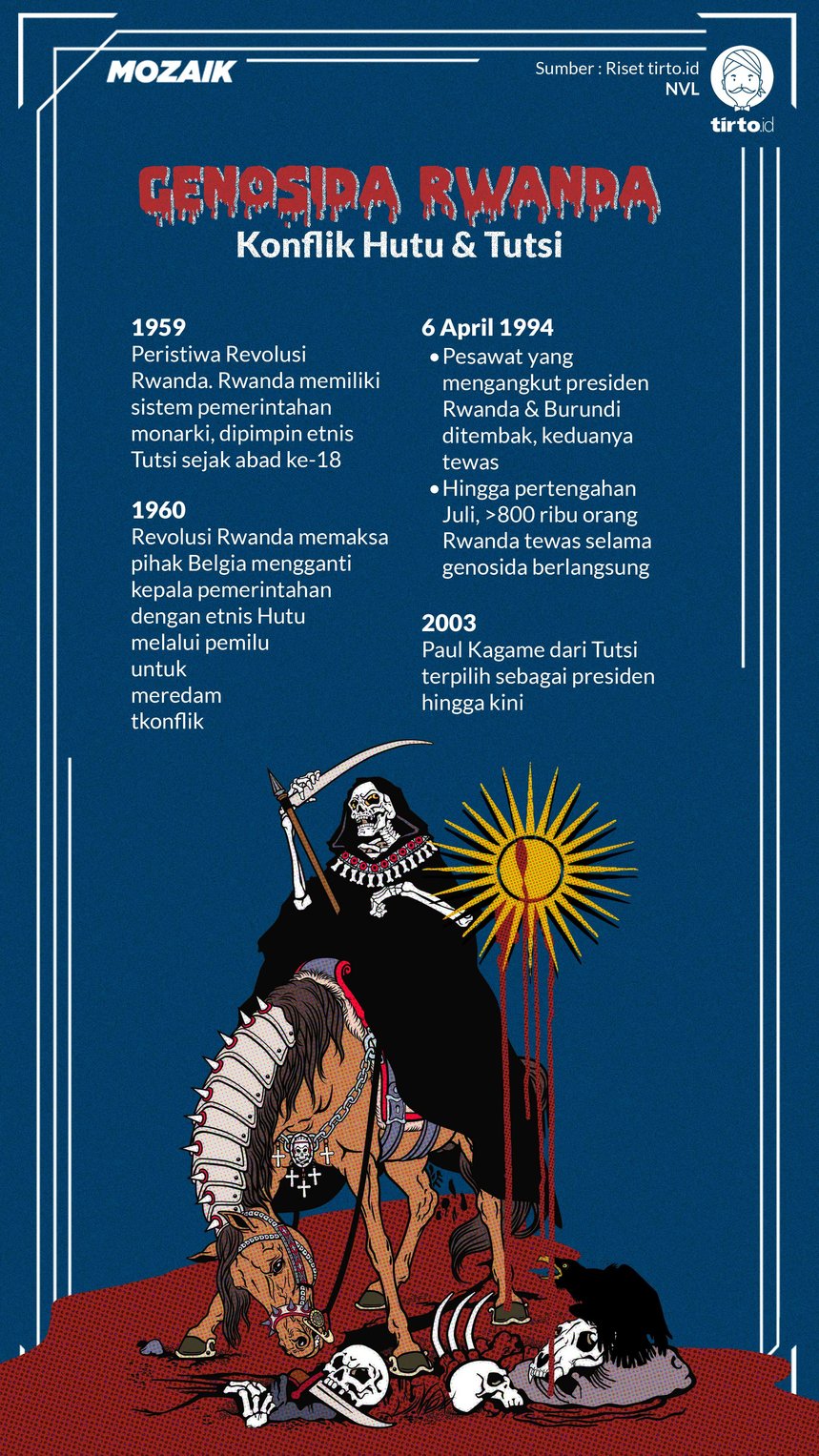

Tampaknya hal inilah faktor yang menyebabkan ketegangan di antara kedua etnis. Sebelum genosida Rwanda 1994 pecah, pernah terjadi peristiwa Revolusi Rwanda pada 1959. Kala itu, sistem pemerintahan Rwanda masih berupa monarki yang dipimpin etnis Tutsi dan berstatus jajahan Belgia.

Monarki Tutsi sendiri telah memerintah Rwanda sejak abad ke-18. Kolonialis Barat seperti Jerman dan Belgia yang mengendalikan negara tersebut di abad ke-20 memperpanjang kuasa lewat raja-raja Tutsi.

Peristiwa yang dikenal Revolusi Rwanda ini memaksa Belgia mengganti banyak kepala-kepala pemerintahan dengan etnis Hutu untuk meredam konflik dan menyelenggarakan pemilu pada 1960. Pihak Hutu keluar sebagai pemenang dengan menguasai hampir semua jajaran birokrasi dan efektif mengakhiri revolusi tersebut yang memaksa sekitar 336.000 etnis Tutsi mengungsi ke negara tetangga.

Dominique Mbonyumutwa dari Hutu secara interim menjadi presiden pertama selama masa transisi setelah penggulingan monarki Tutsi yang dipimpin Raja Kigali V Ndahindurwa. Saat pemilu dilaksanakan, Grégoire Kayibanda dari Hutu menjadi presiden Rwanda sekaligus mengakhiri monarki Tutsi dan merdeka dari Belgia.

Namun begitu, masih ada para Tutsi yang tersisih dari Rwanda pasca-revolusi Rwanda menggulingkan monarki Tutsi. Beberapa dari mereka membentuk kelompok pemberontak bernama Front Patriotik Rwanda (FPR) yang dibentuk pada 1987.

FPR yang datang dari Uganda tempat para pengungsi Tutsi berada ini kemudian menyerang Rwanda, mulai 1 Oktober 1990 yang kemudian dikenal sebagai perang sipil Rwanda. Menurut Aimable Twagilimana dalam bukunya berjudul Historical Dictionary of Rwanda, angkatan darat Rwanda menerima bantuan dari Belgia, Prancis, dan Zaire (Kongo) dan dalam waktu satu bulan berhasil mengembalikan pasukan FPR ke Uganda.

Meski tekanan dari internasional dan gencatan senjata hingga kesepakatan Perjanjian Arusha yang akan berbagi kekuasaan pemerintahan antara Hutu dan Tutsi dicapai, hal ini justru ditentang keras oleh kelompok konservatif Hutu dan menyulut kemarahan mereka. Demonstrasi dengan kekerasan bermuatan politik dan etnis masih terus mewarnai meski pasukan perdamaian dari PBB dikirimkan di wilayah tersebut.

Terbunuhnya dua orang Hutu yaitu mantan presiden Rwanda Juvénal Habyarimana dan rekannya Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ketika pesawat mereka ditembak pada malam 6 April 1994 menjadi pemicu dalam babak baru pertempuran berdarah antara Hutu dan Tutsi.

Belum jelas dan menjadi perdebatan tentang siapa yang menembak pesawat ini, meski mengarah ke dua kelompok yaitu ekstrimis Hutu yang menolak negosiasi dengan FPR, dan FPR sendiri yang berlaku sebagai pemberontak Rwanda.

Peristiwa ini selanjutnya menjadi dalih bagi ekstremis Hutu untuk melancarkan aksi pembersihan etnis Tutsi yang dimulai pada 7 April 1994, tepat hari ini 26 tahun lalu. Mobilisasi nasional anti-Tutsi didengungkan terutama oleh Interahamwe.

Dalam laporan BBC, daftar lawan pemerintahan Hutu Rwanda diberikan kepada milisi sebagai eksekutor etnis Tutsi beserta dengan seluruh keluarga mereka. Tetangga saling membunuh dan bahkan beberapa suami membunuh istri mereka yang Tutsi karena para milisi mengancam membunuh jika mereka menolak.

Ekstremis Hutu mendirikan stasiun radio dan menerbitkan koran-koran yang menyiarkan propaganda kebencian, mendesak orang-orang untuk menyingkirkan kecoa yang dialamatkan kepada Tutsi. Nama-nama mereka yang akan dibunuh dibacakan di radio. Bahkan institusi gereja yang seharusnya menjadi benteng perlindungan terseret arus ini dengan tindakan pembunuhan para Tutsi.

Kartu identitas dimiliki oleh kelompok etnis sehingga para milisi dapat mengatur penghalangan jalan tempat orang Tutsi dibantai. Ribuan perempuan Tutsi dibawa pergi dan disimpan sebagai budak seks. Survivor Funds dan sumber lain mencatat, diperkirakan lebih dari 800.000 orang Rwanda tewas selama 100 hari genosida yang berlangsung hingga pertengahan Juli 1994.

70 sampai 80 persen dari para korban tewas adalah etnis Tutsi dan sisanya sekitar 30 persen dari korban adalah etnis Twa atau juga disebut Pygmy menurut data dari Survivor International. Baik Hutu dan Tutsi yang moderat dan berseberangan dengan kehendak ekstremis Hutu turut tewas dibantai.

Pada akhirnya, FPR yang terorganisasi dengan baik dan didukung tentara Uganda secara bertahap merebut lebih banyak wilayah hingga sampai di ibu kota Rwanda, Kigali. Jutaan orang Hutu baik warga sipil maupun mereka yang terlibat aksi genosida berbalik melarikan diri hingga melintasi perbatasan Kongo yang saat itu masih disebut Zaire.

Kemenangan FPR di bawah pimpinan Paul Kagame dari Tutsi mengakhiri kekerasan genosida di Rwanda. Paul Kagame dari etnis Tutsi kemudian terpilih sebagai presiden Rwanda menggantikan Pasteur Bizimungu yang mundur pada 2000. Sejak pemilu 2003 hingga saat ini, Kagame masih menjadi presiden Rwanda karena konstitusi 2003 memungkinkan jabatan 7 tahun per periode.

Perang sipil, terutama peristiwa genosida Rwanda, masih menyisakan penyelesaian secara hukum untuk mengadili perilaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, sekaligus kejahatan perang yang dilakukan baik oleh ekstremis Hutu maupun pemberontak Tutsi.

Laporan CIA World Factbook tahun 2009 menyebut, etnis Hutu masih tetap menjadi mayoritas dengan 84 persen dari total populasi, sedangkan Tutsi 15% dan etnis Twa yang sudah ada ribuan tahun sebelum kedatangan Hutu dan Tutsi sebesar 1 persen.

Sebuah memorial Kigali didirikan untuk memperingati genosida terhadap etnis Tutsi. Sekitar 250.000 orang dimakamkan di tempat ini.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 7 April 2017 dengan judul "7 April 1994, Dimulainya Pembantaian Etnis Tutsi di Rwanda". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Maulida Sri Handayani & Ivan Aulia Ahsan