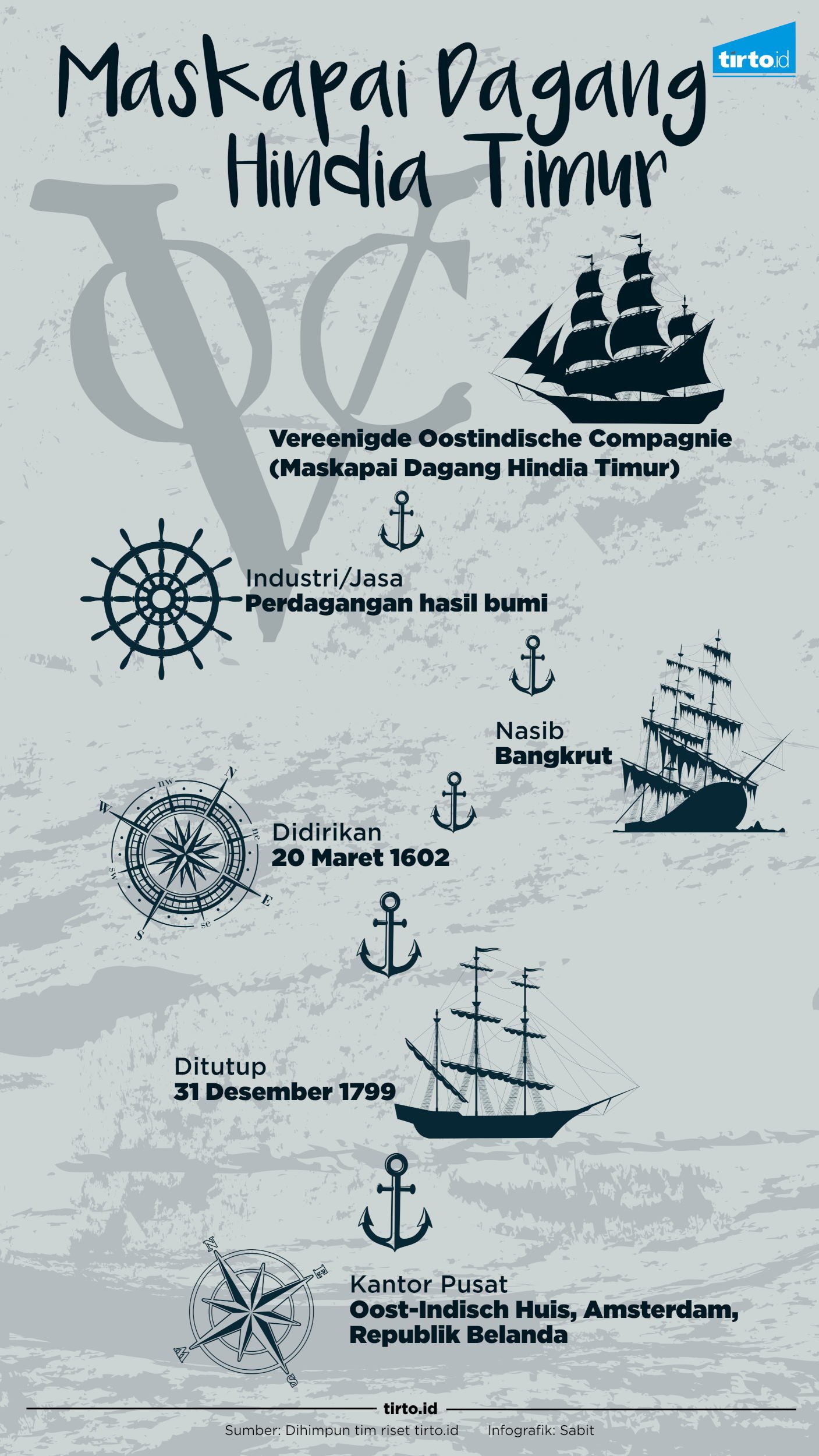

tirto.id - Maskapai yang diberi mandat mengeksploitasi Indonesia itu mulai gonjang-ganjing di pergantian abad menjadi abad ke-19 itu. Maskapai milik kerajaan Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602 ini punya masalah yang begitu kompleks di tahun 1799.

Maskapai dagang Hindia Timur alias Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ini dikenal sebagai pemonopoli rempah-rempah dari bumi nusantara. Mereka beli murah dari petani pribumi, lalu menjual dengan harga tinggi di Eropa.

Demi memperbesar keuntungan, agar tercapai Gold & Glory bagi Kerajaan Belanda, maka hak Oktroi pun diberikan kepada VOC di hari berdirinya. Maka, sejak hari itu VOC menjadi perpanjangan tangan kerajaan di Hindia Timur alias nusantara. VOC diizinkan mencetak mata uang sendiri—untuk memperlancar pembayaran barang dagangan. Mereka diberi wewenang memungut pajak di daerah yang mereka kuasai itu.

Terkait urusan dengan kerajaan lain, termasuk kerajaan dari Eropa, mereka diberi kuasa untuk berhubungan diplomatik, membuat perjanjian dagang, memaklumkan perang, membuat perjanjian damai dan tak kalah penting adalah diperbolehkan membangun angkatan perang sendiri.

VOC seringkali mengedepankan cara damai untuk menjaga kepentingan monopoli rempah-rempahnya. Tak semua kerajaan mau tunduk dengan VOC. Di sinilah fungsinya angkatan perang.

Mataram dari Jawa Tengah, Gowa-Tallo dari Sulawesi Selatan, Ternate-Tidore dari Maluku, Banten, Palembang dan lainnya termasuk kerajaan-kerajaan yang pernah membangkang.

VOC punya ilmu pengetahuan dan teknologi militer yang unggul. Setidaknya, VOC punya benteng kuat dan rapat, senjata api yang lebih memadai, serdadu-serdadu sewaan yang terampil serta sekutu-sekutu lokal yang mendukung VOC. Itulah kenapa banyak kerajaan-kerajaan lokal terpaksa tunduk pada VOC.

Selain itu, orang-orang Belanda VOC adalah orang-orang yang suka menerapkan politik belah bambu alias Devide et Impera, yang intinya: pecah belah dan jajahlah. Contohnya: Gowa-Tallo harus tunduk pada perjanjian Bongaya (1667) atau Mataram harus terpecah belah dengan perjanjian Giyanti (1755) atau Salatiga (1757).

Meski banyak perang dimenangkan, namun perang tetap butuh banyak biaya. Anggaran pertahanan alias dana perang ini pun sering jadi ladang korupsi mereka. Sudah memakan banyak biaya, banyaknya biaya yang diperlukan untuk perang-perang tersebut, ditambahkan lagi dana itu dibengkakan lagi, maka makin menguras kas VOC.

Setelah ditaklukkan dan menjadi milik VOC, tentu saja daerah tersebut harus diawasi oleh VOC. Artinya, tenaga pengawas yang harus dibayar dan biaya operasional lain. Anggaran VOC pun bertambah lagi. Tak jarang, daerah-daerah yang sudah direbut akhirnya mengajak perang VOC untuk melepaskan diri.

Daerah-daerah yang jauh dari kantor VOC di Batavia tentu tidak mudah untuk diawasi. Marle Ricklefs, dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (2009), menulis: “pos-pos yang letaknya jauh, seperti Timor, Makassar, Palembang, Padang dan Kalimantan Selatan pada dasarnya pun sekedar menjadi lambang kehadiran VOC belaka. Bahkan monopoli cengkeh VOC di Ambon juga tumbang.”

Saingan dagang Belanda di Asia juga tergolong kuat. Sebutlah Inggris dan Perancis yang juga punya koloni dan mengirim rempah-rempah juga ke Eropa. Menurut Ricklefs, tahun 1769 hingga 1772, dua ekspedisi Perancis merampas cengkeh-cengkeh di sana dan membawanya ke Mauritius. Persaingan usaha yang kasar ini mempengaruhi pemasukan juga.

Kepada pemegang sahamnya tentu saja VOC harus membagikan deviden (keuntungan). Beban VOC makin berat. Besar pasak daripada tiang. Pemasukan mereka tidak sebanding dengan pengeluarannya.

Paruh kedua abad XVIII itu, “kondisi keuangan VOC mengalami kemunduran. VOC sangat letih menghadapi peperangan, dan tidak menghendaki terjadinya perang lagi...Imperium Belanda yang pertama di Indonesia ini terlena dalam tidur yang pulas di tengah-tengah merajalelanya korupsi, ketidakefisienan dan krisis keuangan,” tulis Ricklefs.

Di negeri Belanda, terjadi perubahan akibat Revolusi Perancis (1789-1799) yang membuat Republik Bataaf berdiri pada 1795. Pemikiran demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas pun berkembang. Monopoli VOC terancam.

Utang VOC sendiri mencapai 136,7 juta gulden dan tak tertolong lagi. “Terhitung sejak 31 Desember 1799 VOC dinyatakan pailit, utang dan asetnya diserahkan kepada Pemerintah Belanda,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong (2002).

Bangkrutnya VOC tak mengurangi eksploitasi, bahkan kolonialisasi pelan-pelan menjadi makin kuat. Seperti kata jargon kerajaan yang seabad kemudian disahkan: Je Maintiendrai. Jargon itu dikawal dua singa galak berdiri. Dalam bahasa Perancis, ia artinya "aku akan bertahan." Namun, ada juga yang menafsirkannya menjadi: aku akan berkuasa selamanya.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Maulida Sri Handayani