tirto.id - Jendela rumah Yuspiar Lukas bolong selama satu tahun. Kacanya pecah dirusak. Pun dengan pohon-pohon yang ia tanam. Jalan menuju rumah sering kali dihalangi kayu-kayu besar. Itu semua risiko yang harus ditanggung hanya karena ia penganut Ahmadiyah, seorang ahmadi.

Saat pertama kali tinggal di Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat, seberang Masjid Al-Hidayah pada 2002, Yus (56), panggilan akrabnya, tidak berniat sama sekali bergabung dengan Ahmadiyah. Ia menganggap dirinya adalah bagian dari kaum nahdiyin yang cukup rajin beribadah. Pencerahan, panggilan, atau apa pun itu yang membuatnya percaya datang pada tahun yang sama. Cukup satu kali pertemuan resmi, dia mulai tertarik dengan Ahmadiyah.

Perjumpaan Yus dengan anggota Ahmadiyah pun tidak disengaja. Ketika berteduh karena hujan deras di seberang masjid, seorang ahmadi menghampiri dan mengajaknya bicara tentang topik-topik rumah tangga. Ketika hujan reda, Yus diajak bertemu kembali, salat di masjid. Janji itu dia penuhi tiga minggu kemudian.

Setelah bersemuka dengan beberapa orang Ahmadiyah dan merasa tenang mendengar doa serta pengajian mereka, Yus memutuskan untuk masuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Tidak lama setelah itu, Yus bahkan rela memutuskan untuk tidak mengambil dua pekerjaan yang datang hanya agar bisa ikut Jalsah Salanah, acara kumpul-kumpul tahunan JAI.

Yus ingat betul bagaimana dia begitu senang mengikuti acara tersebut dan membawa selebaran dari lokasi untuk dibagikan di Depok. “Ini Islam yang sesungguhnya, harus saya sebarkan,” pikirnya kala itu. Dia lantas membagikan ke rekan-rekannya. Namun selebaran itu berakhir sebagai pembatas antara aspal dan sepatu, bahkan menjadi alas untuk bermain gaple.

Yus tentu tidak suka, tapi setidaknya waktu itu dia beruntung karena rekannya tidak melakukan intimidasi apa pun.

Tahun-tahun setelahnya tidaklah seramah itu. Banyak warga sekitar jadi tidak senang dengan kehadiran Yus dan keluarga. Beberapa kali bahkan ketua RT setempat datang dan mengomel tentang status Yus dan keluarga sebagai JAI. Sang istri yang lebih sering menanggung kekesalan warga sebab Yus kerap tidak ada di rumah.

Yang paling parah biasanya terjadi ketika bulan puasa. Pohon-pohon yang ia tanam ditebang; kaca rumahnya dihancurkan.

Yus memilih diam tidak melawan. “Saya ingat ada poin [dalam baiat] kita harus mendahulukan agama daripada dunia. Saya yakin ini hanya ujian dari Allah SWT,” Yus menjelaskan alasannya bersikap pasif kepada Tirto.

Nasib serupa menimpa Maim, remaja yang tahun ini duduk di bangku SMA. Yanto, orang tua Maim, mengatakan anaknya dulu kerap menjadi bahan olok-olok hanya karena serang ahmadi.

Sebelum masuk sekolah, Yanto telah memberi tahu kepala sekolah bahwa anaknya adalah penganut Ahmadiyah. Alasannya bukan takut didiskriminasi, melainkan menjaga keimanan sang anak. Apabila salat Jumat, Yanto minta tolong agar anaknya diperbolehkan pulang lebih cepat karena memang pemahaman keislamannya berbeda dengan Islam di sekolah. Kepala sekolah tidak masalah. Pun dengan teman sebaya yang semuanya toleran.

Masalah justru datang dari guru agama. Di kelas, Maim kerap disindir sebagai penganut aliran sesat. Kesal, tapi Maim tak dapat berbuat banyak. “Ketika sudah begitu, biasanya dia keluar kelas,” kata Yanto kepada Tirto.

Di luar dua contoh kasus di atas, kita kerap mendengar hal-hal serupa--perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk Ahmadiyah di Indonesia--misalnya kasus di Sintang yang mencuat September tahun lalu. Kemudian ada pula kasus penyegelan masjid di Depok yang ramai dibicarakan Oktober lalu.

Jika melewati Jalan Raya Muchtar, Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat, kita akan melihat satu masjid yang lebih mirip rumah tanpa penghuni dengan pagar ditutup rapat dan di halaman berisi puing-puing bekas bangunan. Tempat mengajinya disambi jadi lapangan bulu tangkis dan tepat di bagian tengah satu pelang berdiri dengan tulisan besar: KEGIATAN INI DISEGEL. Namanya Masjid Al-Hidayah.

Beda dengan masjid lain, Al-Hidayah terbiasa sepi jemaah, apalagi saat pandemi. Hanya pada saat salat Jumat-lah masjid ramai. Masjid yang awalnya hanya dihuni oleh seorang mubalig dan marbut bisa dipadati 30 hingga 40 orang.

Pada 22 Oktober 2021, jemaah bahkan lebih ramai dari biasanya, sampai sekitar 60-70 orang. Salat Jumat berlangsung seperti biasa. Namun, ketika jemaah hendak pulang, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan-teriakan dari luar. Massa berkerumun di depan pintu masjid. Ketika itu ternyata Pemerintah Kota Depok mau menyegel ulang masjid sebab papan tanda segel yang dipasang pada 2017 dianggap sudah usang dan tulisannya sulit dibaca.

Sehari sebelumnya, Satpol PP Kota Depok sudah datang menemui mubalig JAI Kota Depok yang telah bertugas sejak 2018, Abdul Hafidz, untuk menyampaikan rencana pemasangan segel baru. Ditemui Tirto pada Minggu 2 Januari lalu, Abdul mengaku pertemuan itu berlangsung sangat kondusif, apalagi kebetulan petugas yang datang berasal dari Jawa Timur, tempatnya sempat lama bertugas.

Abdul hanya bisa menerima rencana itu karena kegiatan JAI memang masih dilarang. Dia tidak mempermasalahkan sama sekali. Namun tetap saja kerumunan massa pada hari itu membuatnya kaget.

“Okelah kita fair-fair aja. Oke. Apa susahnya, sih, bongkar segel yang baru, dicat yang baru. Ya udah, kita santai aja,” kata Abdul. “Tapi besoknya datang bawa massa jadi ramai gitu.”

Abdul mengenyam pendidikan JAI di daerah Parung. Dia kemudian ditugaskan di daerah Jawa Timur seperti Madiun, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan. Di sana, meski umat Islamnya terbilang salah satu yang terbanyak di Indonesia, Abdul mengaku penolakan terhadap JAI lebih sedikit dibanding di Depok. Dia bahkan mengatakan “mendapat surga dunia” jika ditugaskan ke tempat-tempat yang jauh dari banyak penolakan dan kemungkinan intimidasi dan kekerasan.

Ketika ditugaskan di Depok menggantikan Farid Mahmud Ahmad yang dipindahkan ke daerah pelosok, Abdul sebenarnya juga sudah tahu bahwa daerah ini termasuk “zona rawan”. Selain karena masjid sudah disegel sejak 2017, penolakan masyarakat masih terasa. Selain itu, Masjid Al-Hidayah yang berdiri pada 1990-an itu menurutnya memang tergolong besar yang memiliki jemaat mencapai 500 orang. Angka itu terbilang tinggi dan tentunya juga mendapat risiko penolakan setimpal dari sekitar.

Kendati diintimidasi massa pada 22 Oktober, Abdul meyakinkan jemaah tidak menyerang balik atau memicu keributan. Abdul khawatir terhadap mereka sekaligus barang-barang masjid. Jika pun akhirnya massa menyerang dan membahayakan nyawa, dia menganggap itu adalah takdir. Abdul mengaku “sudah mewakafkan” hidupnya kepada Allah. Apa pun yang terjadi, dia percaya iman tidak akan mengkhianatinya.

“Jadi kami ini ibaratnya sudah seperti mayat,” ucap Abdul sembari tertawa kecil. “Mayat, kan, ditendang, dipukul udah enggak ada rasa lagi. Saya, dan kami sekeluarga, sudah memutuskan seperti itu.”

Bualan tentang Toleransi

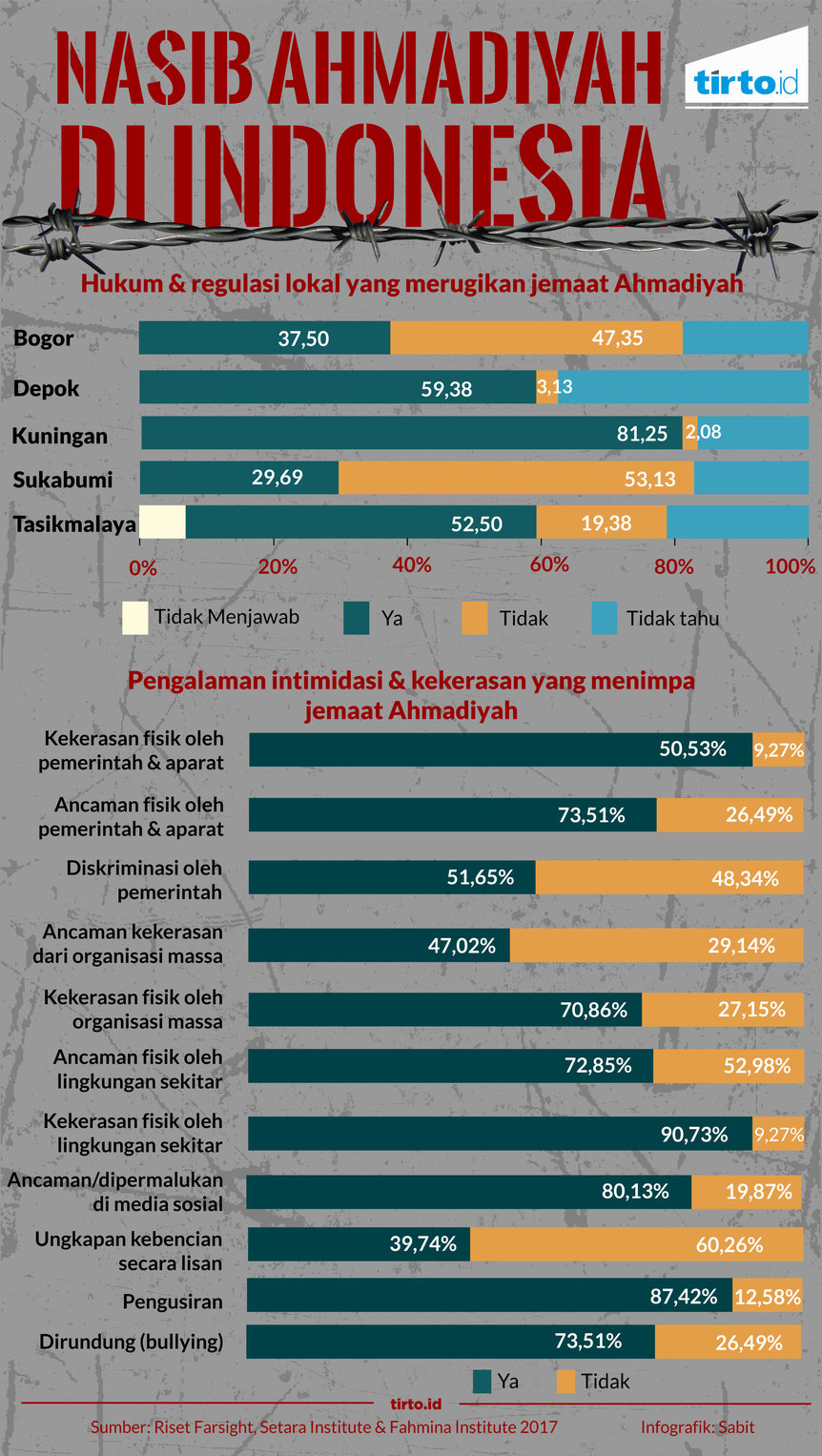

Pada 2008, keluar Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Peraturan ini intinya melarang JAI untuk menyebarkan ajaran mereka. Sejak saat itu kehidupan JAI kian tersingkir. Di berbagai daerah mulai muncul aturan serupa yang makin menyudutkan para penganut Ahmadiyah. Dari awalnya hanya dilarang menyebarkan ajaran hingga menutup paksa masjid.

Di Depok, Masjid Al-Hidayah jadi sasaran massa setelah Pemkot Depok menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2011, disusul Surat Perintah Wali Kota Depok Nomor 300/130 1-SatPolPP pada 22 Februari 2017. Sejak itu masjid mereka mulai dipasangi pelang segel.

Ketika itu Komnas HAM mengeluarkan tegurkan kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris bahwa apa yang ia lakukan itu keliru. Masjid itu sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai rumah tinggal dan tempat ibadah sejak 2007. Bagi Komnas HAM, penyegelan itu merupakan “tindakan semena-mena.”

Tapi surat teguran itu tak digubris. Idris beralasan bahwa penyegelan adalah upaya pengawasan.

Setelah segel baru dipasang pada 2021, JAI juga masih belum bisa tenang sebab hampir setiap Jumat ada saja anggota Satpol PP yang datang untuk mengawasi aktivitas di masjid tersebut.

Dalam riset Setara Institute tahun 2020, JAI termasuk lima besar korban pelanggaran kebebasan beragama. Pada riset tahun yang sama, Setara menemukan bahwa Depok termasuk salah satu kota dengan nilai toleransi terburuk. Dari 94 kota yang diriset, Depok berada di peringkat 92. Jika lebih spesifik kepada indikator banyaknya pelanggaran kebebasan beragama, Depok bertengger di peringkat 86.

Dua tahun sebelumnya Setara Institute mengeluarkan riset yang hasilnya serupa. Ketika itu Wali Kota Mohammad Idris tidak percaya. “Siapa bilang? Coba buktikan. Kota Depok ini kota paling toleran dan ini sudah dibuktikan pakar-pakar Universitas Indonesia, survei, dan peneliti. Depok itu malah lebih toleran dibanding Jakarta.”

Dalam survei Setara Institute, Depok memang lebih unggul dari Jakarta, tapi hanya satu tingkat saja.

Warga memang tidak melulu mengganggu. Namun, kata Ketua RT 03 Iman Munaji, pemimpin wilayah tempat Masjid Al-Hidayah berada, “bukannya kami setuju juga.” “Selama dia enggak ganggu kami, ya, kami begini-begini saja. Selama ini memang tidak ada ajakan juga dari mereka untuk harus masuk Ahmadiyah. Jadi, ya, kami tenang-tenang saja,” katanya kepada Tirto.

Namun Iman mengakui bahwa memang ada warga yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Ahmadiyah. Biasanya mereka menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah di masjid dan tidak pernah menjurus menganjurkan kekerasan. “Protes-protes itu biasa memang dari tokoh masyarakat, dari para ulama setempat,” ucapnya. “Dan sebenarnya protes itu lebih ke arah pengawasan saja.”

Abdul Hafidz mengonfirmasi pernyataan Iman. Abdul mengatakan lebih banyak warga sekitar masjid yang menghargai perbedaan kepercayaan. Warga setempat tidak antipati dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan kaum ahmadi.

Karena itu dia yakin mereka yang datang untuk meramaikan penyegelan pada 22 Oktober sebenarnya dari luar. “Kami bukan anak SD kemarin sore. Pola-polanya sama dari dulu,” kata Abdul. Ia juga menduga mereka dimobilisasi oleh individu atau kelompok tertentu. “Saya enggak tahu itu dimobilisasi siapa. Cuma faktanya berbarengan, pulangnya juga bareng.”

Hal-hal seperti ini pada akhirnya menurunkan ekspektasinya. Bukan lagi bisa menyebarkan ajaran, namun sekadar menjalankan kepercayaan secara tertutup dengan tenang.

Sejak keluarnya SKB 3 Menteri, presiden telah berganti berkali-kali. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, 2014-2019, tidak banyak yang berubah meski ia disebut-sebut pluralis. Kemudian, pada periode kedua, Jokowi menggaet Ma’ruf Amin untuk menjadi wakil presiden. Ma’ruf sebelumnya menjabat Ketua Komisi Fatwa MUI yang mengeluarkan fatwa pelarangan Ahmadiyah.

Dalam situasi seperti itu wajar jika Abdul belum melihat titik terang agar Ahmadiyah bisa bebas berkeyakinan tanpa harus merasa tertekan.

Tapi justru karena itu pula Abdul mengaku toleransi mereka bagus. “Yang harusnya diajarkan itu orang-orang yang menolak Ahmadiyah itu, warga-warga yang konservatif atau fanatik dan mengafirkan orang,” ucapnya, “coba sekali-kali [ke] Manado dan jadi minoritas di sana. Pasti merasakan itu enggak enaknya jadi minoritas.”

“Saya ini pernah sekolah SMA Kristen di Manado. Bukan karena enggak mau berteman dengan sesama muslim, tapi kami itu lebih nyaman dengan orang-orang yang berbeda agama. Bukan senasib sepenanggungan juga. Sebenarnya di Manado, kan, mayoritas Nasrani, tapi mereka tidak mempermasalahkan dan mencampuradukkan pendidikan dengan keyakinan,” kata Abdul.

Yuspiar Lukas sependapat dengan Abdul. Sejak dahulu, dia sudah terbiasa bertoleransi juga berkat didikan sang ayah yang Islam tapi juga akrab dengan umat agama dan suku lain.

Menjaga Kewarasan di Tengah Prahara

Abdul Hafidz berupaya terus menjalin hubungan baik dengan warga sekitar dan karenanya dia tidak pernah menyebarkan apa yang ia yakini ke masyarakat. “Tanya saja ke mereka, tidak pernah kami mengajak untuk masuk Ahmadiyah.” Mereka yang dimaksud Abdul adalah anak-anak dan remaja yang sering bermain bulu tangkis di lapangan masjid.

Ia juga mengajarkan anaknya bersosialisasi dengan normal. Beruntung putranya yang masih duduk di bangku SD tidak mengalami diskriminasi di sekolah. “Guru sudah ada yang tahu kami orang Ahmadiyah,” katanya.

Pernah pada 2020 lalu anaknya mewakili sekolah untuk lomba baca Al-Qur’an (MTQ) tingkat kota. Kendati pada akhirnya gagal, Abdul tetap bangga. Saat itu perwakilan dipilih dari kelas 3-6 SD, dan anaknya baru kelas 4. Andai waktu itu dia lolos, juri dari Kota Depok berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat pada 2005. “Biar nanti dia lihat anak saya, ngajinya sama hebatnya kok dengan yang lain,” kata Abdul.

Yuspiar Lukas juga mencoba hal yang sama, bersosialisasi dengan wajar. Ia kadang melatih anak-anak yang bermain bulu tangkis di lapangan masjid. Bagi Yus, kegiatan-kegiatan sosial semacam ini, juga bagi-bagi kurban di Iduladha berguna agar Ahmadiyah bisa diterima masyarakat.

Namun Yus tetap berharap agar Ahmadiyah diberikan ruang untuk menjelaskan ajaran-ajarannya. Apakah nantinya ada yang mau ikut atau tidak, itu ada di tangan Allah, katanya. “Kalau dia bergabung, ya, itu hidayah. Bukan dari saya.”

Setiap tahun selalu saja ada kabar buruk yang menimpa Ahmadiyah. Setiap kali itu pula berbagai lembaga seperti Komnas HAM atau Setara Institute membela.

Namun semua seakan tak pernah membaik. Akhirnya pertanyaan Abdul ke saya akan relevan hingga entah sampai kapan:

“Maaf pak, banyak wartawan nanya tentang kami, diberitakan. Kira-kira dampaknya ke kami, tuh, apa? Ada enggak? Karena kalau saya melihatnya belum ada.”

“Orang-orang memandangnya isu negatif dan mereka tidak mau tahu lagi tentang Ahmadiyah. Ya kami begini-begini saja dari dulu.”

==========

Laporan ini terselenggara berkat kerja sama dengan AJI Indonesia dan ICRC.

Penulis: Felix Nathaniel

Editor: Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id