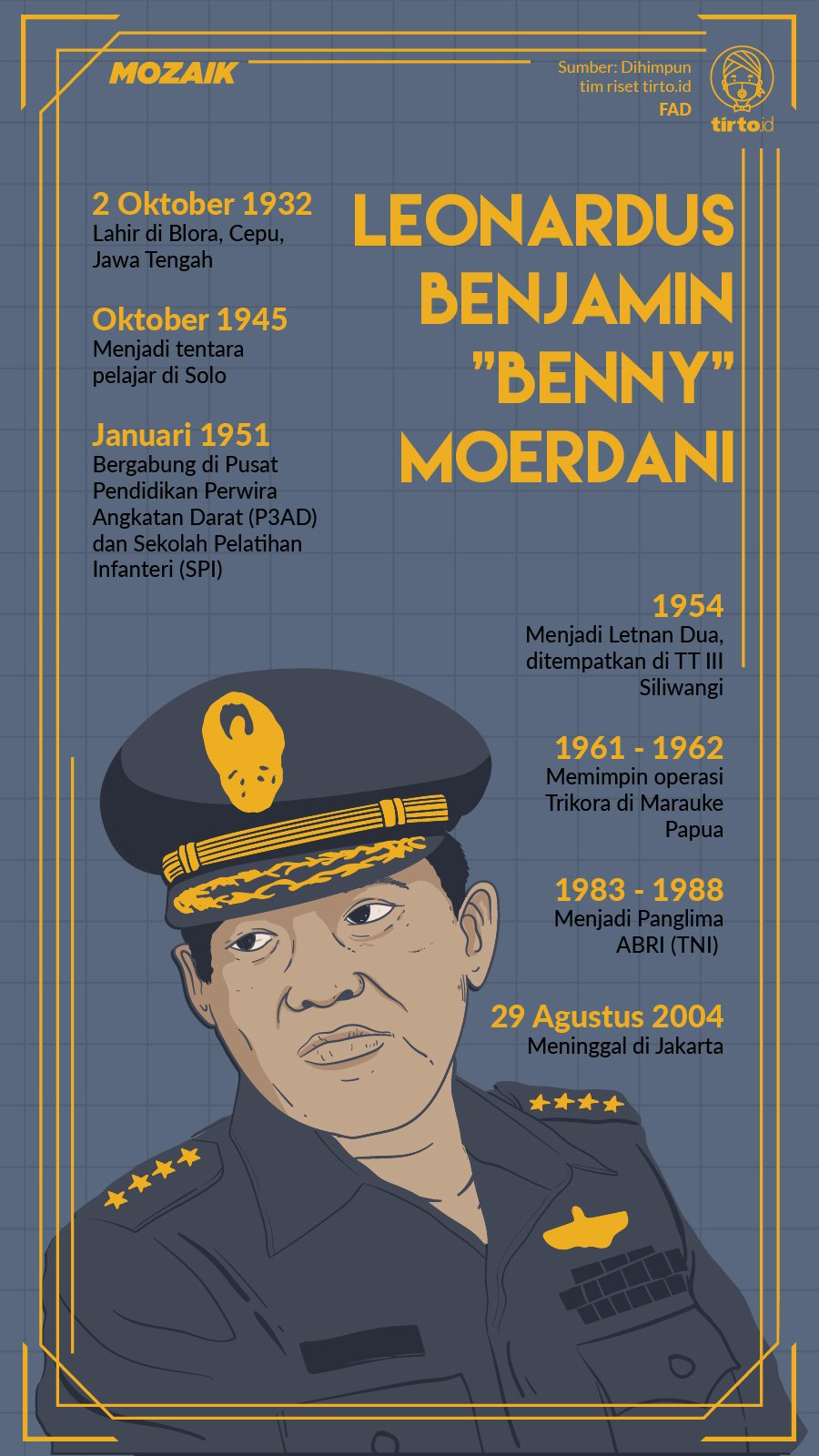

tirto.id - Pada 29 Agustus 2004--tepat hari ini 17 tahun silam, Jenderal (Purn) Leonardus Benjamin Moerdani wafat. Dalam peta politik pasca-Orde Baru, almarhum yang akrab disapa Pak Benny itu masih terasa gaungnya. Seperti bunyi ungkapan lama, manusia mati meninggalkan nama, begitu kira-kira yang terjadi pada Benny. Meski telah berpulang lebih dari sepuluh tahun lalu, namanya masih sering dihubung-hubungkan dengan sejumlah purnawirawan TNI yang masih terlibat dalam konstelasi politik hari ini.

Sebutlah nama-nama Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (Akmil 1970), Letjen (Purn) Agum Gumelar (Akmil 1968) dan Letjen (Purn) Hendro Priyono (Akmil 1967). Tiga nama terakhir ini hanyalah sebagian dari “anak didik” Benny Moerdani yang masih mewarnai panggung politik Indonesia mutakhir.

Persaingan Lama

Jejak Benny masih terasa dalam peta politik hari ini yang praktis tak mengalami perubahan signifikan sejak tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto, sampai dua dekade pasca-Reformasi 1998. Peta yang dimaksud adalah persaingan antara dua kubu, yakni antara TNI “merah” dan TNI “hijau”. TNI merah berafiliasi dengan figur Benny, sementara TNI hijau dianggap dekat dengan ICMI. Di masa lalu, TNI hijau sempat dipersonifikasikan pada mereka yang dekata dengan B.J. Habibie. Namun dengan berlalunya waktu, figur Habibie (beserta ICMI) ikut memudar pula.

“Bintang” dari kelompok hijau tidak berubah sejak pengujung Orde Baru, yaitu Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Prabowo tercatat dua kali mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua perhelatan itu, Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo yang sejak Pilpres 2014 sebenarnya masuk pula dalam irisan lingkaran-lingkaran lama tersebut.

Soeharto mengendalikan pemerintahan dengan cara memelihara konflik di kalangan pendukungnya sendiri. Konflik antara Benny dan Habibie adalah salah satunya. Namun realitas sesungguhnya bisa jadi lebih rumit, karena salah seorang perwira kepercayaan Habibie, yakni Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan (Akmil 1963), termasuk perwira yang dianggap sangat dekat dengan Benny.

Pada saat bersamaan, Soeharto tetap berusaha membangun porosnya sendiri, sebut saja Poros Cendana, dengan Wiranto sebagai aktor utamanya. Satu nama lagi adalah Prabowo, yang saat itu masih bagian dari kerabat Cendana. Namun, Prabowo dikenal memiliki aspirasi tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan Cendana.

Sejak masih pamen, Prabowo sudah berhubungan dengan generasi baru Masyumi, seperti Farid Prawiranegara dan Ahmad Sumargono. Masyumi bukan institusi (atau ideologi) yang terlalu asing bagi Prabowo, karena orang seperti Farid Prawiranegara, tak lain adalah putera dari tokoh Masyumi Sjafrudin Prawiranegara. Bila kita sedikit menengok sejarah, Sjafrudin Prawiranegara, adalah kawan seperjuangan Pak Cum (panggilan akrab Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo), dalam gerakan PRRI/Permesta.

Posisi Wiranto sebagai bagian dari poros Cendana masih terasa hingga hari ini: Wiranto hanya memperoleh alokasi kekuasaan serba terbatas dalam pemerintahan Jokowi, tak sebanding dengan jenderal lain seperti Luhut Panjaitan dan Hendro Priyono, yang memiliki akses cepat ke Jokowi secara personal. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari posisi Wiranto sejak Orde Baru, yang seolah berada di “perbatasan” antara lingkaran Cendana dan kelompok Benny.

Merujuk pada kedekatan antara Sintong dan Habibie, label merah dan hijau bukanlah jurang pemisah ideologis yang dalam. Sebutan itu sekadar cara praktis para pengamat untuk menggambarkan adanya faksi dalam tubuh ABRI, khususnya matra Angkatan Darat. Dalam praktik di lapangan, hubungan dua kubu tersebut bisa sangat cair karena “ideologi” sejati TNI adalah menggapai kekuasaan.

Ambil contoh pertemuan antara Hendro Priyono dan Muchdi Pr (Akmil 1970) dalam memimpin lembaga intelijen BIN di era Presiden Megawati. Muchdi dianggap bagian dari TNI hijau, berdasar kedekatannya dengan Prabowo dan masa lalunya sebagai aktivis PII (Pelajar Islam Indonesia). Namun saat bertugas di BIN, ia bisa bekerja secara solid di bawah Hendro, sampai muncul kasus tewasnya pembela HAM Munir (September 2004).

Mengorbitkan Megawati

Selain nama-nama jenderal di atas, bayang-bayang Benny juga bisa ditemukan pada sosok Megawati Soekarnoputri, king (queen) maker PDIP. Saat masih berkuasa dulu, salah satu cara Benny untuk mengimbangi (baca: melawan) Soeharto, adalah dengan diam-diam membantu Megawati, puteri Bung Karno. Ini memang perang simbolis—pada awalnya publik juga tidak sadar.

Benny sengaja mendorong karier politik Megawati, mengingat Bung Karno adalah mimpi buruk bagi Soeharto. Sementara di sisi lain, Benny merasa punya utang budi pada Sukarno. Singkatnya tindakan Benny ibarat pisau bermata dua, yaitu melawan Soeharto, sekaligus membalas utang budinya pada Sukarno.

Utang budi terbesar Benny adalah ketika Presiden Sukarno menyematkan langsung lencana Bintang Sakti di seragam para komando Benny saat upacara pembubaran Operasi Trikora tahun 1963. Sejak peristiwa itu nama Benny mulai dikenal secara luas, hingga akhirnya melegenda di kemudian hari.

Strategi Benny bisa disebut sebagai “operasi senyap” yang memang sudah jadi spesialisasi Benny sejak lama. Walhasil, publik awam kesulitan membaca langkah Benny, misalnya selama kampanye PDI menjelang Pemilu 1987 yang demikian gegap-gempita. Rasanya mustahil tak ada dukungan dari salah satu faksi elite politik di Jakarta sehingga kampanye PDI bisa sedahsyat itu. Benar, memang ada dukungan dari Benny yang saat itu masih menjabat Panglima ABRI (kini TNI) dan menguasai jaringan intelijen.

Dukungan Benny terus berlanjut. Puncaknya adalah Peristiwa 27 Juli 1996, yang setelahnya laju nama Megawati tak tertahankan lagi. Berkat peristiwa 27 Juli 1996 pula, Megawati bersama elite PDIP lainnya bisa meraih apa yang selalu menjadi impian para politikus, yaitu kekuasaan dan kemapanan. Kejayaan ini masih dirasakannya sampai hari ini, bahkan masih mungkin terus berlanjut entah sampai kapan.

Peristiwa 27 Juli juga bisa dijadikan model betapa cairnya hubungan antara TNI merah dan hijau. Bila (kebetulan) memiliki kepentingan yang sama, kedua kubu bisa sangat pragmatis. Dalam konteks Peristiwa 27 Juli, momen ini dijadikan dalih TNI merah dan hijau untuk menyingkirkan Letjen TNI Soeyono (saat itu Kasum ABRI), seorang jenderal dari poros Cendana, yang santer disebut-sebut sebagai calon KSAD berikutnya.

Namun, kekuasaan dan kejayaan acap membawa residu—apalagi ketika yang bersangkutan lupa diri dan dihinggapi amnesia sejarah. Kita sedikit lompat ke Agustus 2015, ketika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet untuk kali pertama. Salah satu nama yang terpental adalah Andi Widjajanto selaku Menseskab.

Ayah Andi adalah Mayjen (Purn) Theo Sjafei (Akmil 1965), perwira kesayangan Benny Moerdani, yang sudah membantu Benny sejak Operasi Flamboyan di Timor Leste (1974-1975) dan bahkan mungkin jauh sebelum periode itu. Setelah pensiun, Theo Sjafei menjadi penasehat politik kepercayaan Megawati—kurang lebih posisinya sama dengan Luhut Pandjaitan dalam pemerintahan Jokowi hari ini. Dengan latar belakang seperti itu, serta kecerdasan yang dimilikinya, tetap saja posisi Andi tak tertolong.

Manusia Setengah Abad

Kekuatan Benny terletak pada kharisma. Konsep kharisma memang abstrak, mistis, dan mirip-mirip konsep “wahyu” dalam tradisi kekuasaan jawa (Mataram) di mana kharisma/wahyu akan jatuh pada orang-orang terpilih.

Pejabat publik yang berasal dari unsur TNI tampaknya lebih berpeluang memperoleh kharisma ketimbang figur sipil murni. Dan perkara kharisma ini pula yang kerap diolah oleh pendukung Prabowo untuk "menjual" jagoannya.

Soal kharisma ini bisa diuji hari ini dalam praktik pemerintahan Jokowi, sebut saja pada jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), yang sejak awal Januari lalu dipegang Jenderal (Purn) Moeldoko yang merupakan lulusan terbaik Akmil 1981. Sejak dipegang Moeldoko, jabatan KSP jadi lebih “bunyi”. Selain karena memperoleh panggung yang lebih luas dibanding ketika dipimpin Teten Masduki, tentu sebagian juga akibat kharisma Moeldoko.

Pejabat publik yang berasal dari unsur TNI tampaknya lebih berpeluang memperoleh kharisma ketimbang figur sipil murni. Dan perkara kharisma ini pula yang kerap diolah oleh pendukung Prabowo untuk "menjual" jagoannya.

Pada Benny hal itu lebih kentara lagi. Generasi sebelum dan sesudah Benny banyak yang sudah mencapai jenderal penuh (bintang empat), namun kharisma tidak otomatis hadir untuk mereka. Benny memang figur luar biasa yang belum tentu lahir tiap setengah abad. Di masa perang kemerdekaan ada juga figur seperti itu, yakni Oerip Sumohardjo. Jenderal yang pembawaannya juga pendiam ini memiliki kharisma yang masih berpendar jauh mengarungi waktu.

Konsep kharisma memang abstrak, mistis, dan mirip-mirip konsep “wahyu” dalam tradisi kekuasaan Jawa (Mataram) di mana kharisma/wahyu akan jatuh pada orang-orang terpilih. Kasus Benny bisa dijelaskan dengan lebih rasional, yakni berdasarkan rekam jejaknya dalam operasi tempur dan intelijen. Terkait operasi intelijen, figur Benny sudah seperti mitos tersendiri di lingkaran komunitas intelijen.

Mitologi ini pula yang tak terhindarkan saat membaca "jejak" Benny dalam konstelasi politik hari ini. Bahwa nama-nama yang sudah disebutkan di awal, seperti Luhut, Agum atau Hendro, pernah menjadi "anak didik" Benny adalah satu hal, namun posisi mereka di rezim Jokowi tentu juga ditentukan kecakapan, keterampilan dan kekuatan bargaining mereka dalam situasi kini.

==========

Naskah ini semula terbit dengan judul "Jejak Benny Moerdani dalam Politik Hari ini" dalam rubrik Opini pada 2 Juni 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang untuk rubrik Mozaik Tirto.

Editor: Windu Jusuf & Fadrik Aziz Firdausi