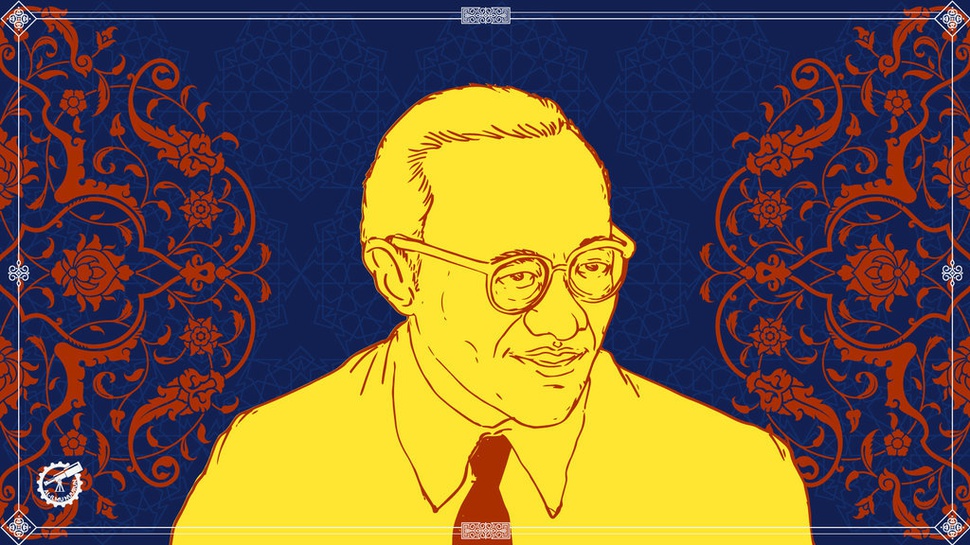

tirto.id - Abu Hanifah adalah sosok majemuk hasil pergolakan modernitas di Indonesia. Ia seorang cemerlang dari keluarga Islam taat yang kemudian bergelut dengan bermacam gagasan Barat. Predikatnya banyak: dokter, sastrawan, dramawan, politikus, diplomat, pelukis, sekaligus pemikir elite Partai Masyumi. Namanya boleh jadi tak setenar Hamka atau Natsir, tapi perannya bisa disejajarkan dengan dua tokoh itu.

Imajinasi orang-orang Belanda mengenai kepermaian desa-desa Nusantara yang tertuang dalam lukisan-lukisan Mooi Indië salah satunya mewujud di Padang Panjang. Di kota kecil ini, dusun-dusun asri bersitukar dengan hamparan sawah berpetak-petak di antara Gunung Singgalang dan Merapi. Di sisi lain, Danau Singkarak dan Lembah Anai menjadi penghiasnya.

Abu Hanifah lahir di kota permai itu. Abad ke-20 masih amat ranum saat ia lahir pada 6 Januari 1906. Ayahnya bernama Ismail dan bergelar Datuk Manggung, seorang guru Bahasa Melayu di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Ismail punya enam anak, Abu Hanifah yang pertama.

Dua adik Abu Hanifah menjalani hidup sebagai seniman. Nursiah Dahlan, anak kedua, ialah penulis cerita anak yang cukup masyhur. Salah satu karyanya yang terkenal adalah “Jenderal Kancil”. Sementara putra bungsu Ismail, Usmar Ismail, dikenal sebagai tokoh pembaharu perfilman Indonesia.

Ismail mendidik anak-anaknya secara disiplin dalam belajar dan beragama. Tapi ia tak luput menyekolahkan anak-anaknya di sekolah modern. Abu Hanifah meninggalkan tanah lahir di usia amat belia untuk belajar di Europeesche Lagere School (ELS) Makassar dan kemudian melanjutkan sekolah di Bandung mengikuti tugas sang bapak sebagai guru Bahasa Melayu. Pola pendidikan dan pengalaman masa kanak-kanak ini kelak amat berperan membentuk watak Abu sebagai Muslim taat namun terbuka pada perkembangan baru.

Di usia 15, Abu Hanifah berpisah dengan orang tuanya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi di Batavia. Bekal ilmu agama menemaninya menempuh pendidikan modern Barat di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA). Abu Hanifah hendak menjadi dokter.

Terbakar Api Zaman Bergerak

Sebagai orang terpelajar, Abu tak hanya bersentuhan dengan ilmu-ilmu kesehatan. Pada usia muda ia berada tepat di zaman bergerak, masa ketika kesadaran nasional tengah bersemi amat riuhnya. Putra Minangkabau ini terlibat dalam kelahiran Sumpah Pemuda dan amat bangga menyandang status sebagai bagian dari angkatan pelopor 1928.

Batavia pula yang membawanya pada pergumulan intelektual khas anak-anak muda zaman pergerakan. Antara 1928 hingga 1931, Abu tak lagi tinggal di asrama STOVIA. Ia indekos di sebuah rumah di Jalan Kramat No. 106 milik seorang Tiong Hoa bernama Sie Kong Liang. Para penghuni rumah membayar sekaligus sewa rumah, air, listrik, dan lain-lain. Dengan demikian rumah tersebut “dikuasai” penuh pemuda pergerakan yang dikenal sebagai kelompok lndonesische Clubgebouw (IC). Kehidupan intelektual di rumah ini tentu saja amat hidup.

Nama-nama yang kelak berseliweran di berbagai pergulatan Republik bersentuhan amat intens bersama Abu di rumah ini. Yang paling menonjol bernama Amir Sjarifoeddin, sahabat sekaligus seteru Abu dalam banyak hal. Penghuni lain di antaranya Moh. Yamin, Assaat, Abas, Surjadi, dan Mangaraja Pintor.

Kegiatan istimewa lndonesiche Clubgebouw ialah perdebatan terbuka mengenai soal politik hingga persoalan sehari-hari yang diikuti para penghuni dan pemuda lain. Bung Karno beberapa kali mampir ke Keramat 106, khusus untuk mengikuti perdebatan terbuka tersebut. Meski perdebatan amat sengit, hubungan pribadi antar-peserta tak pernah rusak. Mereka semua tetap para pemuda romantik yang terbakar kesadaran kemerdekaan.

Saat ujian tiba, perdebatan akan berhenti. Semua penghuni bertekun pada buku. Malam akan melarut dengan sepi. Seperti diungkapkan Abu Hanifah dalam artikel “Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin” yang dimuat di jurnal Prisma (8 Agustus 1977),biasanya Amir Sjarifoeddin lah yang mengakhiri kesunyian. Melepas penat dalam belajar, Amir akan menggesek biola memainkan gubahan Schubert atau satu serenada yang sentimentil. Abu menyambut gesekan tersebut dengan biolanya. Jadilah mereka berduet dari dua kamar yang berbeda.

Tapi tak semua orang senang dengan duet amatir itu. Yamin berteriak-teriak dari kamarnya minta musik Barat itu berhenti. Boleh jadi ia sedang menerjemahkan karangan Rabindranath Tagore yang harus segera masuk ke Balai Pustaka.

Warna dan semangat revolusioner di lndonesiche Clubgebouw cukup mewarnai kehidupan masa muda Abu Hanifah meski ia tetaplah seorang religius. Ini terlihat dalam pengalamannya berpraktik dokter di Indragiri antara 1934-1940 yang ia fiksikan dalam novel Dokter Rimbu. Di sana Abu tak hanya mengobati pasien, tetapi juga membangun masyarakat. Dengan pendekatan yang baik dan halus, ia menyuluh para dukun sunat dan dukun beranak untuk lebih memperhatikan kebersihan peralatan kerja mereka.

Bersama sang istri, Hafni Zahra Thaib, dokter Abu juga mendirikan sekolah dasar Schakelschool dan HIS partikelir. Selain itu ia bersama masyarakat mendirikan sebuah mesjid di mana Abu dan beberapa ulama sering berkhotbah. Warna sosialis-religius telah terlihat dan mematang dalam diri Abu Hanifah selama di Indragiri ini.

Pada 1940 Abu terpaksa mengakhiri petualangannya di Indragiri. Pemerintah kolonial memaksanya berhenti. Gerak-geriknya di luar tugas sebagai dokter dianggap dapat menyulut pembangkangan rakyat Indragiri.

Jakarta kembali menjadi pelabuhan Abu Hanifah. Kota itu tengah menyambut Perang Pasifik ketika Abu datang. Belanda pergi dan Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Selama masa peralihan itu Abu aktif mendokter di berbagai posisi. Namun panggilan jiwa pelopornya tak juga mereda. Setelah sempat mendirikan kelompok sandiwara “Maya” bersama Usmar Ismail, Abu lantas terjun ke dunia politik.

Menolak Bujukan Musso

Di masa awal kemerdekaan (1945-1947) Abu tengah bertugas di Sukabumi, mengepalai Rumah Sakit St. Lidwina. Pada periode itu ia terlibat aktif dalam pendirian Partai Masyumi (8 November 1945) di Yogyakarta dan kemudian duduk di pengurus pusat partai ini.

George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia mengelompokkan Abu Hanifah bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai kelompok sosialis-religius Masyumi. Berbagai pikiran yang mewakili hal itu tertuang dalam beberapa karya Abu Hanifah, di antaranya Kedudukan Agama dalam Negara-negara Modern dan Merdeka.

Abu kemudian ditangkap Belanda saat Agresi militer I. Setelah Perjanjian Renville ditandatangani pada 19 Januari 1948, ia dibebaskan dan diantar sampai ke daerah perbatasan RI di Salatiga. Ia lalu pergi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan para pemimpin Republik.

Sepuluh bulan kemudian, Abu mendapat undangan istimewa dari sahabatnya di IC dulu, Amir Sjarifoeddin, yang ketika itu merupakan pentolan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan baru saja lengser dari jabatan perdana menteri. Sementara Abu merupakan anggota pimpinan pusat Masyumi.

Rupanya di rumah Amir sudah menunggu tamu lain: Musso, yang baru saja diangkat menjadi Sekjen PKI dan sedang mengusung konsep “Jalan Baru”-nya. Berbincanglah tokoh elite Masyumi dan PKI di tengah situasi yang agak memanas jelang Madiun Affair 1948.

Musso merajuk Abu. Stalinis tulen itu menyatakan bahwa antara Abu dan dirinya sebenarnya tak banyak perbedaan. Keduanya sama-sama mengabdi kepada rakyat dan melawan pengisapan kaum borjuis, kapitalis, imperialis.

Abu Hanifah menjawab ringan rajukan Musso itu: “Tetapi dasar dari pengabdian itu harus berdasarkan satu moral, dan moral itu bagi saya adalah keyakinan kepada adanya Tuhan Yang Mahakuasa.”

Tak lama setelah pertemuan tersebut Amir dan Musso terperangkap dalam tragedi Madiun yang menelan diri mereka sendiri. Abu mengisahkan cukup rinci pertemuan itu dalam artikelnya di majalah Prisma.

Dialog antara Abu dan Musso di atas boleh jadi merupakan cerminan pemikiran Abu Hanifah. Ia setia pada pembelaan rakyat yang tertindas. Namun dasar pembelaan itu jelas bukan komunisme atau marxisme. Landasan moral pembelaan Abu Hanifah terhadap kaum yang tertindas dan kemerdekaan Indonesia ialah keyakinan kepada Tuhan.

==========

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Shubhi Abdillah adalah penulis yang pernah kuliah di Program Studi Sastra Indonesia FIB UI. Ia turut mendirikan Komunitas Nuun sebagai wadah bertukar gagasan mengenai wacana keislaman dan kebudayaan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan