tirto.id - Hampir setahun penuh Indonesia berjibaku melawan pandemi COVID-19. Protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi memengaruhi banyak aspek kehidupan. Beratnya kondisi pandemi tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak.

Aturan jaga jarak, belajar dari rumah, dan bermain di rumah saja mengakibatkan berubahnya pola kegiatan anak. Di masa normal, hari-hari mereka diisi dengan riuh tawa dan interaksi hangat dengan sesamanya. Belajar di ruang kelas, pulang bersama kawan sambil mampir membeli jajanan, dan main di pelataran rumah menunggu beduk magrib tiba.

Kini, dalam kondisi pagebluk, anak-anak terjebak dalam rutinitas membosankan karena musti berdiam terus di rumah. Usai bangun dan melakukan rutinitas pagi, mereka musti bersiap di depan gawai, absen masuk kelas, dan duduk berjam-jam mendengar guru memaparkan materi secara virtual. Semua mafhum, itulah pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Selepas PJJ, mereka masih dipusingkan oleh pekerjaan rumah yang lagi-lagi bersentuhan dengan internet. Interaksi dengan teman tentu masih memungkinkan, meski dilakukan dengan aplikasi pesan daring dari rumah masing-masing.

Tak ayal, kondisi yang membosankan dan berkepanjangan ini berisiko membuat anak stres dan memengaruhi kesehatan mentalnya juga. Jadi, jangan tanya lagi bagaimana perasaan mereka.

“Bosan banget! Kangen bisa main sepeda bareng temen-temen,” kata Putra, bocah 10 tahun yang bersekolah di sebuah SD di kawasan Tangerang Selatan.

Selama pandemi, setidaknya sudah ada empat berita kematian anak yang dikaitkan dengan PJJ—dua di antaranya kasus bunuh diri.

Pada medio September lalu, seorang siswa SD dianiaya oleh orang tuanya sendiri karena dianggap sulit menerima pelajaran. Lalu, pada Oktober, dua siswi SMA di Gowa dan Tarakan ditemukan tewas bunuh diri. Keduanya diketahui pernah mengeluh soal tugas sekolah yang menumpuk. Terakhir, seorang siswi SMA di Tangerang yang diduga mengalami depresi selama menjalani PJJ dikabarkan meninggal.

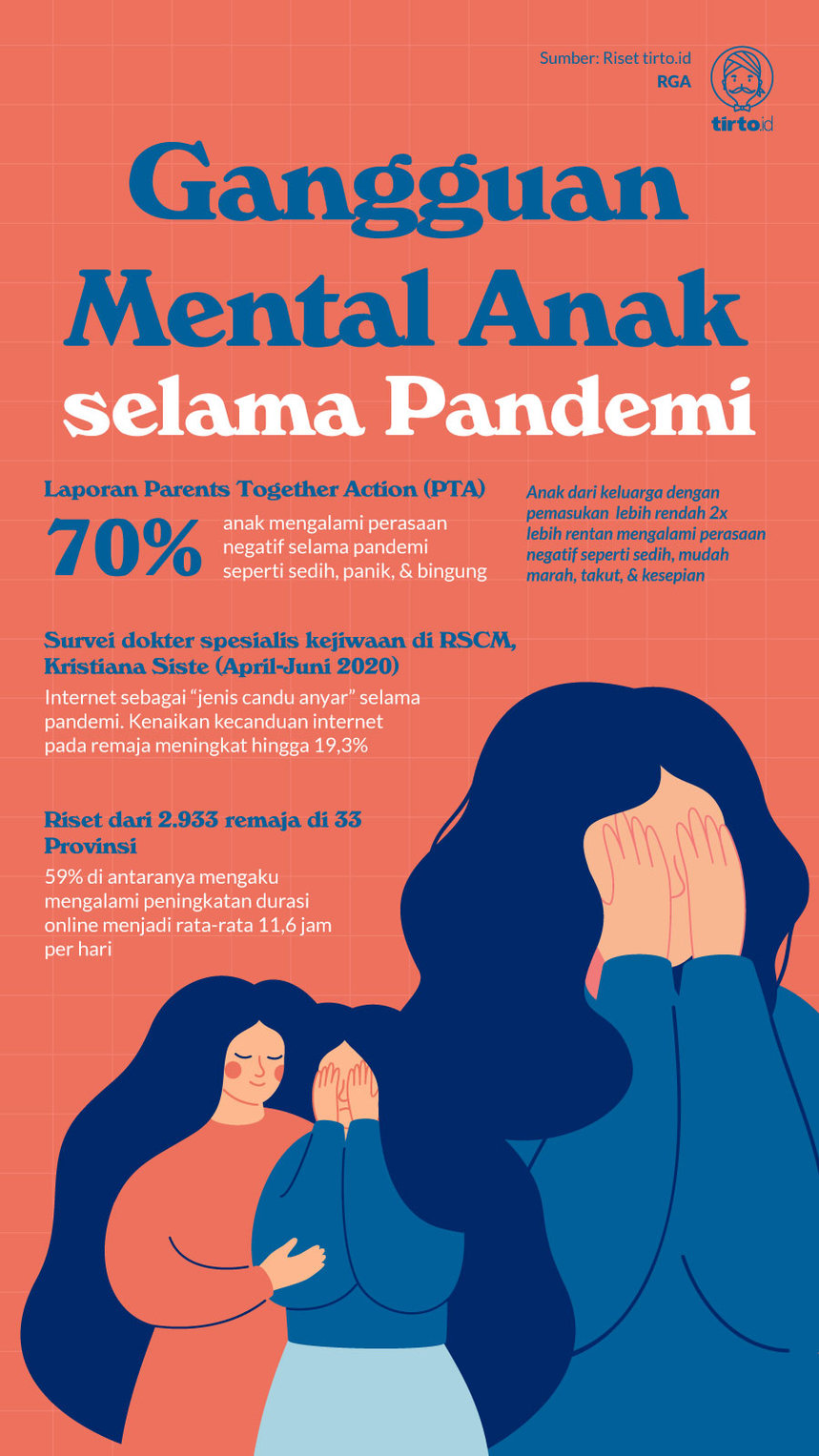

Meski motif bunuh diri tidak pernah tunggal, kondisi serba virtual selama pandemi termasuk salah satu pemicu depresi pada anak. Laporan Parents Together Action menyebut 70 persen anak di Amerika yang disurvei mengalami perasaan negatif selama enam bulan pandemi.

Setengah dari orang tua yang disurvei juga melaporkan anak-anaknya tengah berjuang dengan kesehatan mental dan perilaku. Fakta ini berkembang dua kali lipat pada anak-anak dari keluarga ekonomi rendah. Mereka rentan merasa kewalahan, khawatir, sedih, marah, takut, dan kesepian.

Jika digambarkan sekilas, beginilah isi hati anak-anak dalam survei tersebut.

“Aku kangen ibu punya uang dan membelikanku barang yang aku butuhkan. Sekarang aku takut nggak punya rumah,” Cole, 7 tahun.

“Aku takut keluargaku sekarat karena corona,” Annaliese, 12 tahun.

Indonesia Tak Jauh Berbeda

Dokter spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Pondok Indah Anggia Hapsari menuturkan beberapa masalah yang sering dikeluhkan anak selama pandemi kepada Tirto. Anggia menjelaskan bahwa anak cenderung merasa cemas, waswas, mudah tersinggung, dan merasa takut berlebih saat tidak terhubung dengan kelompok pertemanan.

“Pandemi membuat anak merasa tidak nyaman dan bosan. Dampaknya ribut dengan adik atau kakak, merasa malas melakukan apa saja, atau menolak sekolah daring,” katanya.

Survei Ada Apa Dengan Covid-19 (AADC-19) jilid 2 tahun 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (Kemen PPA) turut memperkuat pernyataan Anggia. Hasil survei itu menyebut anak perempuan di Indonesia lebih mudah terserang stres (14 persen) dibanding laki-laki (10 persen).

Anak paling sering merasakan gejala emosi tertekan (26 persen), mudah marah (38 persen), sering menangis (20 persen), dan merasa sedih (42 persen). Sementara itu, gejala kognitif yang paling banyak dirasakan anak yakni menyalahkan diri sendiri (42 persen) dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik (31 persen).

Anak juga menunjukkan perasaan gagal (25 persen), merasa dirinya tidak berharga (11 persen), dan pesimis terhadap masa depan (9 persen). Implikasi kemajuan zaman membuat anak-anak generasi Z—atau juga generasi Alfa yang lebih muda—lebih akrab dengan teknologi sejak dini. Hal iniberdampak pada aspek psikologis dan perilaku anak.

“Ada kecenderungan teknologi dimanfaatkan untuk menghindari perjuangan di kehidupan nyata,” lanjut Anggia.

Anak-anak ini mengisi waktu atau pun kekosongan emosionalnya dengan melarikan diri ke dunia maya. Di sanalah mereka berfantasi dan menemukan kenyamanan. Meski begitu, paparan internet yang berlebihan juga bisa berakibat buruk bagi anak karena bisa meningkatkan risiko stres dan depresi.

Efek dominonya tak berhenti di situ. Pasalnya, kecenderungan menyakiti diri juga meningkat pada anak yang stres karena terpapar internet terlalu lama. Itu sebabnya jumlah angka bunuh diri dan laporan kasus kekerasan serta pelecehan seksual ikut meningkat di masa pandemi.

Candu Jenis Baru Bernama Internet

Internet tidak terelakkan adalah kebutuhan primer bagi anak selama menjalani PJJ atau beraktivitas di dalam rumah. Dalam kondisi normal, batasan screen time bisa diterapkan setidaknya selepas jam sekolah. Di masa pandemi, internet bisa diibaratkan adalah sarapan pagi mereka—bahkan serupa candu jenis baru.

Survei lokal oleh dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kristiana Siste pada April-Juni 2020 menyebut bahwa tingkat kecanduan internet pada anak dan remaja naik hingga 19,3 persen.

Dari 2.933 remaja di 33 Provinsi, 59 persen di antaranya mengaku mengalami peningkatan durasi daring rata-rata 11,6 jam per hari. Durasi ini lebih tinggi dari peningkatan durasi daring remaja Meksiko (dari 5,2 persen menjadi 10,6 persen) atau China (dari 3,5 persen menjadi 4,3 persen).

Ketergantungan pada internet membikin anak lebih agresif dan mudah tersinggung jika aksesnya tiba-tiba dibatasi. Penelitian dari Kristiana Siste Kurniasanti dkk yang terbit dalam Medical Journal of Indonesia (2019) mengungkap bahwa perilaku penggunaan internet berlebihan mirip dengan pola kecanduan zat tertentu.

Studi neurologis dan neuroimaging menunjukkan adanya perubahan pada korteks prefrontal—bagian otak untuk berpikir dan memutuskan sesuatu—di antara mereka yang terlalu lama berinternet. Perubahan itu mirip seperti yang ditemukan pada sindrom adiktif lain. Perubahan struktur juga terjadi pada korteks temporal dan ventral striatum. Hal ini membuat fungsi perencanaan dan penalaran terganggu serta meningkatkan risiko impulsif atas penggunaan internet.

“Iritabilitas ini berpengaruh dalam jangka panjang karena kemampuan menahan diri, berpikir, dan mengendalikan emosi terganggu, padahal komponen itu merupakan bekal karakter masa depan anak,” tutur Anggia mengomentari candu internet pada anak.

Cara terbaik untuk mereduksi ekses kecanduan internet ini adalah dengan memberi batasan waktu. Jangan biarkan gawai terlalu mudah diakses. Jika perlu hapus pula aplikasi-aplikasi yang membikin anak kecanduan.

Sebagai gantinya, ajak anak melakukan aktivitas ketangkasan, membaca buku, atau membuat jadwal aktivitas bersama. Di titik ini, strategi orang tua sangat menentukan kesehatan mental dan emosional anak. Usahakan anak merasakan kehadiran orang tua sehingga gejala stres maupun kecanduan internet dapat diatasi sebelum menjadi berat.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id