tirto.id - Menjelang tengah malam tanggal 22 November 1815, gempa bumi besar mengguncang Bali hingga Nusa Tenggara. Pulau bergetar hebat. Terdengar suara menggelegar bak halilintar. Tanah-tanah longsor, gunung-gunung retak, bukit-bukit runtuh.

Singaraja, pusat pemerintahan Kerajaan Buleleng yang terletak di pesisir Bali utara, terkubur remah-remah pegunungan yang ambruk. Tak lama berselang, gelombang ombak raksasa datang menerjang. Besaran gempa rupanya telah memicu tsunami.

Desa-desa turut tersapu hingga ke laut. Lebih dari 10.523 orang kehilangan nyawa, belum termasuk yang hilang terbawa air bah. Tidak sedikit pejabat penting Kerajaan Buleleng yang turut menjadi korban. Beruntung, sang raja, I Gusti Anglurah Gde Karang, terhindar dari maut.

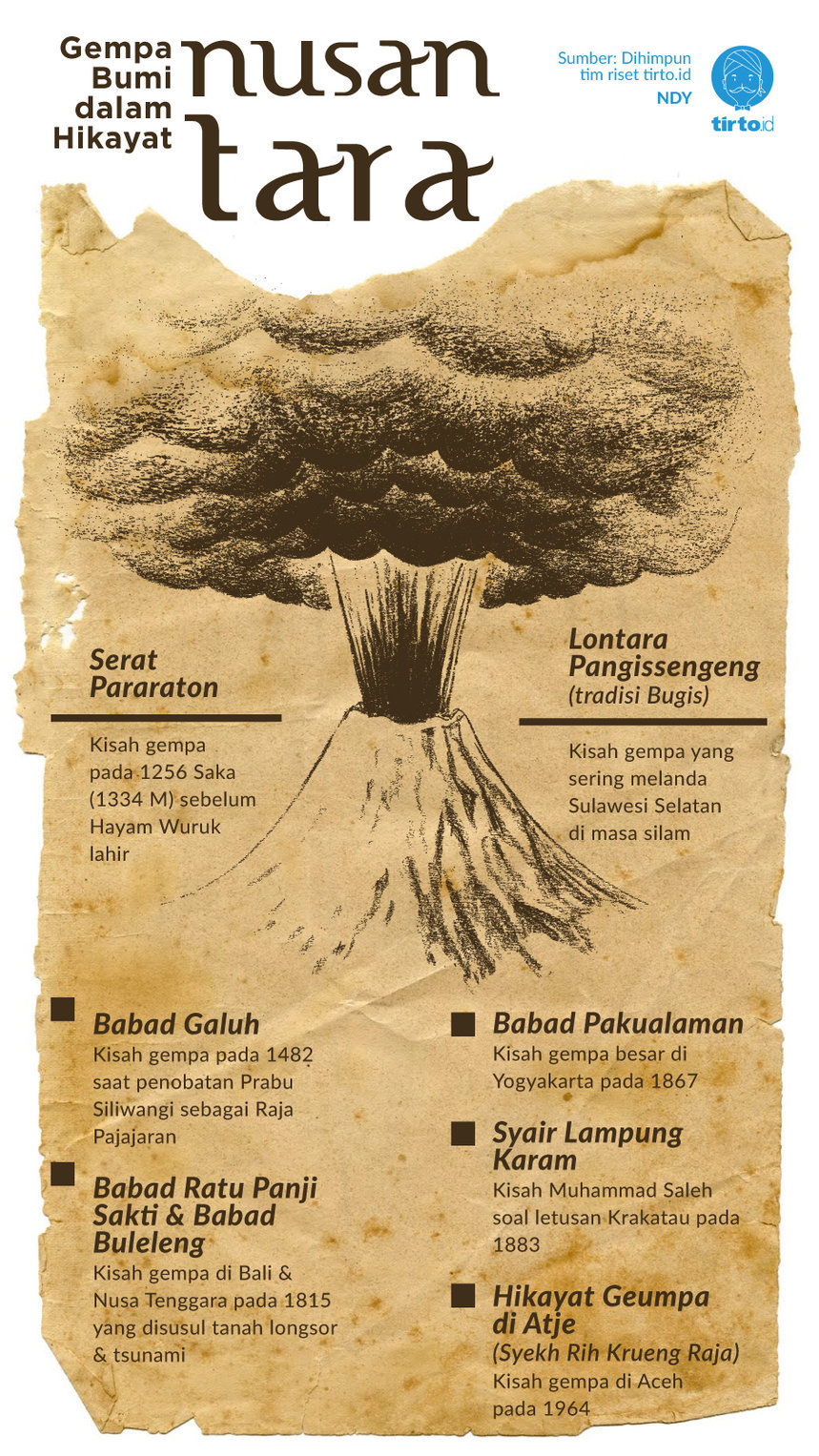

Kenangan memilukan itu termaktub dalam Babad Buleleng dan Babad Ratu Panji Sakti. Dua catatan kerajaan yang kerap digunakan untuk sandaran awal pengungkapan sejarah Bali ini mencatat dengan cukup rinci terjadinya musibah tanah longsor dan tsunami sebagai dampak susulan gempa bumi.

Nusantara memang akrab dengan bencana sejak dahulu kala, dan dibalas alam dengan anugerah yang melimpah-ruah. Dari ujung barat di Aceh, ke tengah di Jawa, Bali, juga jajaran Kepulauan Nusa Tenggara, hingga ke kawasan timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, sampai Papua, pernah mengalaminya.

Kearifan lokal masyarakat di berbagai wilayah Nusantara telah mengabadikan memori gempa bumi dan tsunami dari masa ke masa itu, yang terbalut dalam babad, naskah, syair, cerita rakyat, hingga kidung atau rupa hikayat lainnya.

Menerjemahkan Geliat Alam

Tradisi lokal masyarakat Bali mengenal mitologi Bedawangnala dalam menyikapi gejala alam, termasuk terjadinya gempa dan tsunami. Bedawangnala dimitoskan dalam wujud kura-kura raksasa yang bersemayam di dasar bumi dan menjadi perlambang dari magma di bawah gunung berapi.

Bedawangnala, dalam mitos masyarakat lokal Bali, diikat oleh dua ekor naga bernama Anantabhoga dan Basuki. Anantabhoga melambangkan tanah, sedangkan Basuki merupakan simbol air.

Disebutkan Zamidra dalam Makhluk Mitologi Sedunia (2012), jika Bedawangnala menggeliat dan memicu erupsi gunung berapi, Anantabhoga juga ikut bergerak (hlm. 44). Inilah yang dipercaya menyebabkan gempa bumi.

Apabila pergerakan Bedawangnala semakin aktif, giliran Basuki yang terusik dan turut bergerak pula. Maka, terjadilah gelombang air dari laut atau yang kemudian dikenal sebagai tsunami.

Masyarakat lokal Nusantara zaman dahulu memang memaknai alam secara simbolis. Gejala alam tidak jarang diterjemahkan sebagai penanda sesuatu, baik positif maupun negatif.

Tak hanya berupa mitos, kepercayaan, atau bahkan dongeng, pemaknaan fenomena alam tidak jarang juga diabadikan dalam wujud babad, naskah kuno, syair, kidung, atau lainnya. Kendati begitu, tidak sepenuhnya bentuk kearifan lokal seperti itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam perkara gempa bumi dan tsunami di Bali pada 1815, misalnya, terdapat perbedaan data yang tercatat dalam Babad Buleleng atau Babad Ratu Panji Sakti dengan hasil riset akademis.

Dua babad itu menyebutkan lebih dari 10 ribu orang tewas akibat tragedi tersebut. Namun, laporan Sergei Leonidovich Soloviev dan Cham Nham Go bertajuk "Catalogue of Tsunami on the Western Shore of the Pasific Ocean" (1984) mengungkapkan korban jiwa tsunami berjumlah 1.200 orang.

Kearifan lokal terkadang juga digunakan sebagai legitimasi kekuasaan pada zaman raja-raja dulu. Sebagai contoh, gempa bumi pada 1256 Saka atau 1334 Masehi di Jawa Timur. Serat Pararaton mencatat, dikutip dari Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya (1979) karya Slamet Muljana, alam berguncang sesaat sebelum lahirnya Hayam Wuruk (hlm. 133).

Pararaton memaknai gempa bumi itu sebagai penanda perubahan, bahwa akan lahir seorang calon raja besar. Dan memang, Hayam Wuruk—bersama Mahapatih Gajah Mada—nantinya menjadi raja yang berhasil membawa Kerajaan Majapahit merengkuh kejayaan, bahkan sebagai imperium terbesar kala itu.

Namun, kitab kuno kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dituliskan Aminuddin Kasdi dalam Serat Pararaton Atawa Katuturanira Ken Arok: Kajian Historis sebagai Sastra Sejarah (2008), Pararaton berfungsi untuk memberikan pengukuhan terhadap Dinasti Rajasa atau keturunan Ken Arok, termasuk Hayam Wuruk (hlm. 30).

Politisasi gejala alam yang tertulis dalam naskah lama juga pernah digunakan sebagai legitimasi oleh Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat melalui Babad Galuh. Penobatan Prabu Siliwangi pada 1482 dibarengi dengan terjadinya gempa bumi yang diklaim sebagai sambutan alam bahwa raja baru yang akan membawa kemajuan telah hadir.

Selain dijadikan legitimasi, sumber-sumber kuno semacam itu juga sangat diragukan validitasnya. Yakob Sumarjo dan Saini K.M. dalam Hermeneutika Sunda: Simbol-simbol Babad Pakuan (2004) menyebutkan bahwa penulisan Babad Galuh, misalnya, hanya diperoleh dari bahan-bahan yang berupa mitos (hlm. 125).

Kearifan Lokal Bisa Rasional

Cukup banyak gempa bumi atau tsunami di Nusantara pada masa silam yang tercatat dalam hikayat. Ada beberapa kearifan lokal yang justru memberikan panduan dengan lebih rasional terkait terjadinya bencana alam, termasuk gempa bumi atau tsunami.

Lontarak Pangissengeng salah satunya. Naskah kuno dalam tradisi masyarakat Bugis ini membahas beberapa hal terkait gempa bumi yang sering melanda wilayah Sulawesi pada masa silam.

Ada pesan positif yang terkandung dalam catatan lama itu tentang gempa. Gempa bumi, seperti dikutip dari buku Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan (1991) karya Ahmad Yunus, terjadi karena tingkah laku manusia. Orang-orang besar (para pemimpin) bertikai, demikian pula orang banyak atau masyarakat luas (hlm. 81).

Di Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja diterpa gempa bumi diikuti tsunami dengan menelan korban ribuan jiwa, juga terdapat kearifan lokal yang rasional. Menurut Dody Hidayat dan kawan-kawan dalam Gempa: Kumpulan Artikel Ilmu & Teknologi Majalah Tempo (2013), wilayah ini memang menjadi kawasan rawan gempa sejak dulu karena terletak di atas tumbukan tiga lempeng bumi.

Ada satu desa di Kelurahan Talise, Palu Timur, Sulawesi Tengah, bernama Tanah Runtuh. Nama ini ternyata bukan dongeng belaka. Desa itu pernah benar-benar lebur dihantam gempa bumi dan tsunami pada masa silam, demikian dilaporkan Kompas (4/9/2012) dalam artikel “Hikayat Runtuhnya Tanah Runtuh”.

Di Aceh, yang beberapa kali dilanda gempa bumi dan tsunami selama perjalanan panjang riwayatnya, bahkan tercipta kearifan lokal yang sangat bermanfaat melalui hikayat atau syair yang beberapa di antaranya memberikan semacam panduan bilamana terjadi bencana alam.

Salah satunya adalah Syair Nandong yang dilafalkan turun-temurun sejak berabad-abad lalu. Syair ini di antaranya berbunyi:

anga linon ne mali

(jika gempanya kuat)

uwek suruik sahuli

(disusul air yang surut)

maheya mihawali fano me singa tenggi

(segeralah cari tempat yang lebih tinggi)

ede smong kahanne

(itulah tsunami namanya)

Tercatat dalam sejarah, Aceh cukup sering diguncang gempa besar dan smong (dapat diartikan sebagai tsunami meskipun makna sebenarnya lebih dari itu), termasuk pada era pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1621, kemudian 1907, 1964, serta 2004 lalu. Dari pengalaman itulah tercipta kearifan lokal berupa syair yang rasional dan berfaedah seperti Syair Nandong.

Sekali lagi, hikayat telah meriwayatkan banyak peristiwa gempa bumi maupun tsunami di berbagai wilayah di Nusantara pada masa lalu. Kearifan lokal tentang fenomena alam ini mewujud dalam berbagai rupa dan tujuan, dari mitos, legitimasi, hingga yang rasional dan bermanfaat; sehingga sebaiknya disikapi dengan arif pula.

Editor: Ivan Aulia Ahsan