tirto.id - Di tengah kecamuk Perang Vietnam, dunia penerbangan AS mendapat angin segar. Pada awal 1960-an, Boeing berhasil membuat pesawat berbadan besar alias jumbo jet seri 747.

Lalu pada 15 Juli 1966, bertempat di salah satu hotel di Seattle, Amerika Serikat, Pan American World Airways, maskapai terbesar di dunia pada zamannya, resmi memesan 25 unit produk terbaru Boeing tersebut.

Meskipun pesanannya masih berupa coretan teknisi Boeing, Juan Trippe, pendiri sekaligus Direktur Utama Pan Am, menyebut bahwa 747 merupakan simbol era baru perjalanan massal antar negara.

Trippe sesumbar bahwa 747 lebih penting bagi manusia dibandingkan bom atom.

Saat 747 lepas landas untuk pertama kalinya pada 1969, sang jumbo jet yang kemudian dikenal sebagai "Queen of the Skies" atau "Ratu Angkasa" itu dicintai publik karena berhasil menghadirkan rupa baru dunia penerbangan yang lebih megah nan berkelas.

Setelah itu, sejumlah maskapai berlomba memesan pesawat dengan tayang tampung lebih dari 400 kursi penumpang ini.

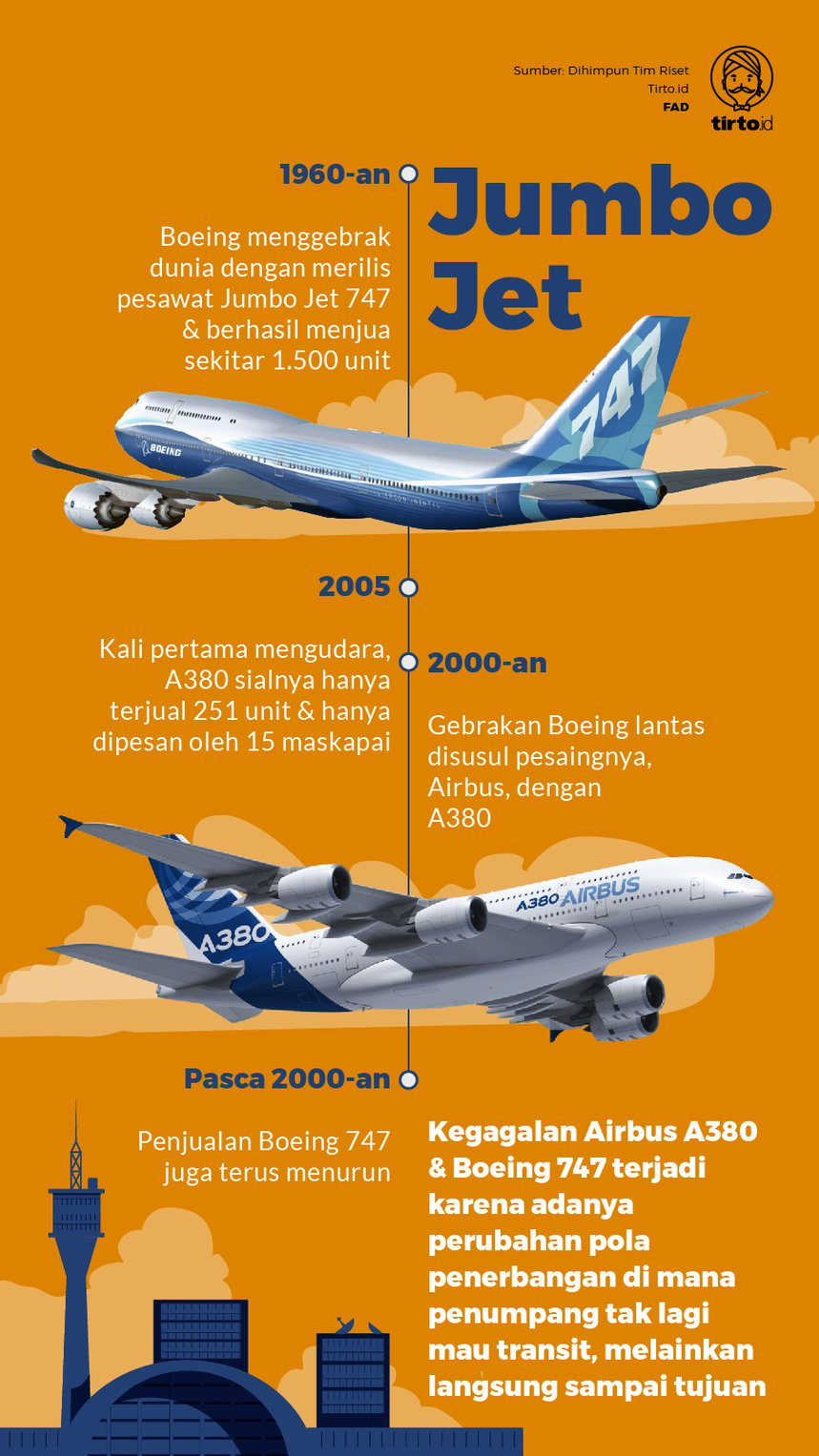

Hingga kemunculan pesaingnya pada dekade 2000-an, Boeing berhasil menjual seri 747 sekitar 1.500 unit. Ini menjadi pendorong utama melejitnya saham Boeing sebelum akhirnya ambruk setelah tragedi 737 Max.

Semenjak lepas landas untuk pertama kalinya, tidak ada pesawat non-Boeing serupa 747. Ini, tulis Benjamin Esty dalam "Airbus vs. Boeing in Super Jumbo" (Harvard Business School, 2002), "membuat Boeing sendirian menguasai pasar jumbo jet."

Hal ini membuat salah satu eksekutif Aerospatiale Matra--produsen pesawat asal Prancis yang pada 1970 berkongsi dengan Deutsche Aeropace (Jerman), Hawker Siddeley (Inggris), dan Construcciones Aeronauticas (Spanyol) mmebuat membentuk Airbus--sedih karena Airbus tak memiliki padanan serupa 747.

Maka pada awal 1990-an, sang eksekutif itu (tak disebutkan namanya dalam paper Esty) berinisiatif melakukan studi kelayakan penciptaan jumbo jet bagi Airbus.

Langkah ini segera direspons oleh Boeing. Seturut Benjamin Esty, "Boeing kemudian secara sembunyi-sembunyi dan terpisah mendatangi Deutsche Aeropace dan Hawker Siddeley guna mengajak mereka bekerja sama dalam penciptaan versi terbaru jumbo jet."

Setelah sepakat mengadakan kerja sama dan studi kelayakan jumbo jet baru bersama yang berdaya tampung hingga 800 penumpang, pada Januari 1993 Boeing perlahan menghilang. Ini menurut Esty "membuat Airbus tak beranjak dari upayanya membangun jumbo jet dengan memecah belah kongsi Eropa ini."

Merasa dipermainkan Boeing, pelbagai produsen pesawat Eropa yang bersatu dalam Airbus akhirnya sepakat menciptakan pesaing 747 bernama A380 dengan biaya pengembangan senilai $25 miliar.

Setelah dipesan sebanyak 50 unit oleh Emirates Airlines pada Desember 2000, A380 akhirnya terbang untuk pertama kalinya pada April 2005.

Yakin bahwa kebutuhan pesawat berbadan besar dari pelbagai maskapai akan mencapai angka 1.500 unit dalam 20 tahun ke depan, nasib nahas justru menimpa A380.

Dituturkan Christopher Nelson dalam "Investigating the Airbus A380" (2020), pesawat ini tak laku di pasaran. Hingga 2020, Airbus hanya berhasil menjual 251 unit A380. Dan dari angka tersebut-- jika 747 dipesan oleh ratusan maskapai di seluruh dunia, termasuk Garuda Indonesia dan Lion Air--A380 hanya dipesan oleh 15 maskapai dengan Emirates sebagai yang terbanyak, yakni 123 unit.

Sisanya, A380 hanya digunakan oleh Air France, All Nippon Airways, Asiana Airlines, British Airways, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Hi Fly, Korean Air, Lufthansa, Malaysian Airlines, Qantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, dan Thai Airways. Padahal, di seluruh dunia, terdapat lebih dari 800 maskapai penerbangan.

Kesialan Airbus ini menjalar pada Boeing. Setelah tahun 2000-an, pemesanan 747 terus-menerus melorot. Bahkan pada tahun 2017 hanya satu unit 747 yang terjual.

Namun, yang membedakannya dengan Airbus, Boeing lebih dulu tahu bahwa pesawat berbadan lebar tak laku di masa depan. Saat Airbus tengah menggodok studi kelayakan jumbo jet dalam penciptaan A380, Boeing secara diam-diam menghentikan segala upaya mereka untuk membangun penerus 747.

Penyebabnya adalah lahirnya mesin pesawat yang lebih irit dan dapat menjelajah lebih jauh, terutama munculnya tipe maskapai baru yang "low-cost carrier".

Mereka adalah maskapai yang tidak terbang menggunakan sistem "hub" atau "hub-and-spoke", melainkan "direct flight" atau "point-to-point." Dua sistem ini sangat menentukan laku tidaknya pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan A380.

Kenneth Button dalam "The Economics of Being an Airport Hub City" (Research in Transportation Economics, Vol. 5 1999) menerangkan bahwa sistem "hub" merupakan sistem di mana maskapai hanya terbang dari dan ke "bandara pusat". Sistem ini dilayani oleh pesawat besar seperti 747 dan A380.

Sementara penerbangan menuju dan dari bandara di sekitarnya yang lebih kecil, maskapai memanfaatkan pesawat yang juga lebih kecil, seperti Boeing 737 dan A320.

Pada awal kemunculannya, setelah reformasi peraturan dunia penerbangan tahun 1977, sistem ini dianggap terbaik. Alasannya, maskapai tak perlu membuka banyak rute. Cukup, misalnya, membuka rute dari JFK International Airport di New York (bandara pusat) ke Heathrow di London (bandara pusat).

Jika ada permintaan tinggi menuju bandara di Liverpool, maskapai baru bisa membuka rute tersebut, yakni melayani New York ke Liverpool via London. Jika tidak, penerbangan dapat didelegasikan kepada maskapai lain yang leih kecil, maskapai lokal, lewat skema bernama "codeshare".

Dengan sistem ini, perjalanan orang Amerika yang hendak pergi ke pelbagai tempat di Inggris hanya perlu dibuatkan satu rute, yakni bandara pusat ke bandara pusat.

Button menambahkan, di awal kemunculan skema "hub", aliran dan keterisian penumpang terjaga. Dan karena tak mewajibkan banyaknya rute yang dibuka, ongkos operasional pun terjaga.

Namun, seiring kemunculan low-cost carrier seperti Southwest di Amerika ataupun Lion Air di Indonesia, sistem penerbangan antar bandara pusat tak lagi diminati.

Memprioritaskan "waktu udara" dengan meminimalisasi tempo parkir di bandara (kurang dari 40 menit), low-cost carrier menggebrak dengan memilih terbang langsung ke tujuan, bahkan jika bandara yang dituju sepi dan berlokasi di pinggiran kota.

Kehadiran sistem baru ini, juga pandemi Covid-19 tentu saja, membuat sistem "hub" hancur. Pada 2020, Boeing akhirnya memutuskan menghentikan produksi 747. Langkah yang kemudian disusul Airbus dengan A380-nya.

Angkasa kini tak lagi memiliki Sang Ratu.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id