tirto.id - ZN adalah anak cerdas dan pintar. Semangat belajarnya juga tinggi. Setiap hari, ia mengayuh sepeda onthel dari rumahnya ke sekolah yang berjarak sekitar 12 kilometer. Ia berharap bisa mengejar cita-citanya dengan bersekolah. Sayangnya, impian ZN harus terhenti. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah memutuskan ZN tidak naik kelas XI.

Cerita tersebut dituturkan Sugiarto, ketua RT Pedurungan, Semarang, tempat ZN dan keluarganya berdomisili. "Saya kasihan kalau ZN tidak bisa naik kelas. Anak ini pintar dan baik. Sederhana juga. Berangkat sekolah saja memilih naik sepeda, padahal jarak ke sekolahnya kan jauh," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

ZN tidak naik kelas bukan karena dia bodoh. Ia menolak untuk mengikuti pelajaran agama dari salah satu enam agama yang diakui negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Akibatnya, nilai pelajaran agama ZN kosong.

Penolakan ZN bukan bermaksud membangkang, tapi karena dia adalah penganut aliran kepercayaan, bukan pemeluk dari salah satu enam agama resmi. Sementara pihak sekolah berargumen hanya pelajaran dari enam agama yang diakui pemerintah yang ada di kurikulum.

Argumentasi yang dibangun pihak SMK Negeri 7 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Peneliti The Wahid Institute, Alamsyah M. Dja'far mengatakan, seperti diamanatkan UU Sisdiknas, penyediaan guru agama yang seagama dengan peserta didik merupakan kewajiban pemerintah. Sayangnya dalam implementasinya, penerapannya dilakukan dengan cara yang diskriminatif, khususnya bagi kelompok minoritas agama, termasuk komunitas penghayat kepercayaan.

“Di beberapa daerah, sekolah belum dapat menyediakan guru agama sesuai kualifikasi bagi peserta didik non-Muslim, termasuk komunitas penghayat kepercayaan,” ujarnya pada tirto.id.

Padahal, menurut Alamsyah, merujuk Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik kelompok mata pelajaran agama wajib memiliki kualifikasi minimum sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, salah satunya 'latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.'

Pasal ini menegaskan pada dasarnya setiap siswa-siswi di Indonesia berhak atas pengajar yang berkualitas dan memiliki kualifikasi sesuai pelajaran yang diajarkan. Di tempat ibadah mereka, masing-masing pelajar memang dapat belajar langsung dengan pemuka agamanya. Namun, regulasi memberi persyaratan yang jelas, setidaknya dua hal. Pertama, memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau Sarjana untuk pendidik pada pendidikan usia dini, SD, SMP, dan SMA. Kedua, latar belakang pendidikan tinggi pada mata pelajaran yang diajarkan.

Apa yang dialami ZN bukan hal baru. Tahun 2012 lalu, voaindonesia.com menulis laporan soal diskriminasi yang dialami oleh 15 perempuan penganut agama asli atau penghayat kepercayaan, salah satunya adalah Dian Yani, penganut agama Sapto Dharmo. Bedanya, Dian mengalami tindakan intoleran dari pemerintah.

Dian dan para penganut aliran kepercayaan lainnya mendapat kesulitan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akibat tidak memiliki KTP ini, mereka tidak bisa memperoleh surat nikah dan akte kelahiran anak. Selain itu, mereka juga kesulitan mengakses program pemerintah seperti layanan kesehatan dan bantuan ekonomi. Kalaupun ada yang memiliki KTP, maka kolom agama di KTP tersebut harus dikosongkan.

Tak hanya itu, anak-anak mereka ketika mulai bersekolah harus memilih satu dari enam agama yang diakui negara, sama halnya dengan apa yang dialami ZN saat awal mendaftar di SMK Negeri 7 Semarang. ZN terpaksa mencantumkan agama Islam.

Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, Sudarmanto, saat kelas X, ZN mengikuti pelajaran agama Islam, tapi hanya dalam pelajaran teori, sedangkan saat praktik baca Alquran dan salat, dia tidak bersedia dengan alasan menganut aliran kepercayaan. Nasib ZN berbeda dengan kakaknya yang mengikuti kebijakan sekolah, dan akhirnya lulus dari sekolah yang sama.

“Kakaknya dulu juga bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang dan sekarang sudah lulus. Kalau kakaknya menganut agama Islam meski orang tuanya penghayat kepercayaan,” kata Sugiarto.

Kasus yang menimpa ZN dan Dian hanya salah satu contoh yang terekspos ke publik. Sebab, di pojok-pojok negeri ini masih banyak ZN-ZN lain yang mengalami diskriminasi atau intoleransi lantaran berbeda agama maupun keyakinan. Setidaknya hal ini terkonfirmasi dari laporan Komnas HAM, 2015 lalu.

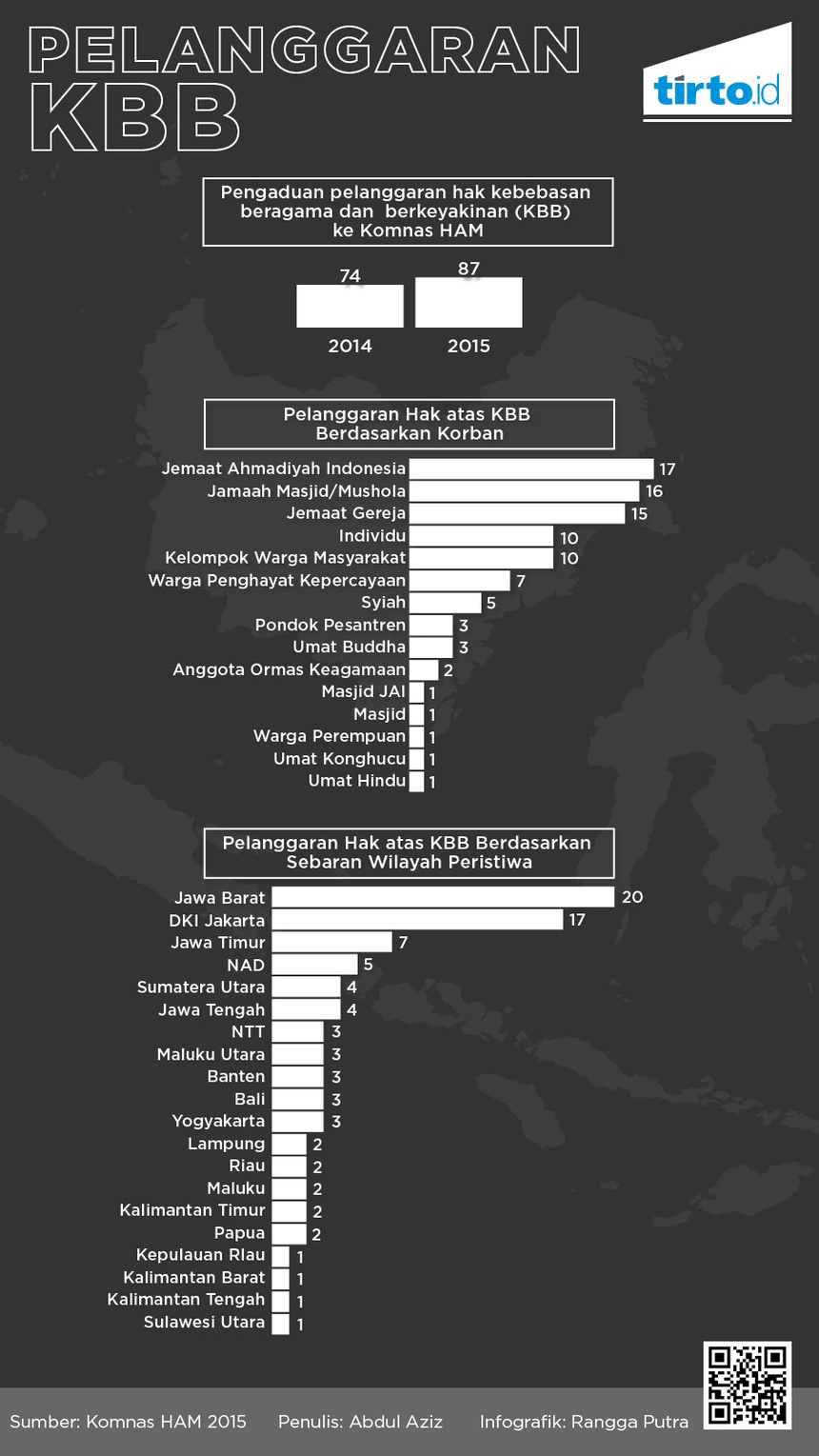

Laporan Komnas HAM tahun 2015 lalu merupakan bukti bahwa masih banyak kasus diskriminasi dan intoleransi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Misalnya, pada tahun 2014, Komnas HAM menerima 74 pengaduan terkait pelanggaran hak KBB. Sementara pada kurun waktu Januari-November 2015, pelanggaran hak KBB berjumlah 87 pengaduan. Jumlah ini tentu belum termasuk pelanggaran hak KBB yang tidak diadukan ke Komnas HAM.

Data Komnas HAM menunjukkan pelaku tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini sangat beragam, mulai dari pemerintah, ormas, aparat keamanan, maupun individu. Namun, dari data Komnas HAM tersebut, rata-rata pelaku tindakan diskriminasi atau intoleran adalah pemerintah kabupaten/kota.

Dari 87 jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM dalam kurun waktu Januari – November 2015, apabila dilihat dari aspek korban tindak pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka terdapat 7 pengaduan yang datang dari warga penghayat kepercayaan.

Kembali pada kasus ZN, menurut Alamsyah, tidak naiknya kelas karena tidak ikut pelajaran agama merupakan bentuk tindakan diskriminatif. Ini tidak sejalan dengan UU Sisdiknas. Ini juga bertentangan degan Pasal 18 ayat (2) dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no. 12/2005 yang mengatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

Selain itu, praktik yang sifatnya koersif dapat melanggar hak orang tua/wali dalam pasal 18 ayat 4 dari ICCPR bahwa “Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”.

Penulis: Abdul Aziz

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti