tirto.id - Hampir dua tahun belakanganini, dunia menghadapi salah satu pandemi terbesar dalam sejarah. Banyak yang pergi meninggalkan duka, sementara mereka yang sintas juga menanggung beban mental berkepanjangan.

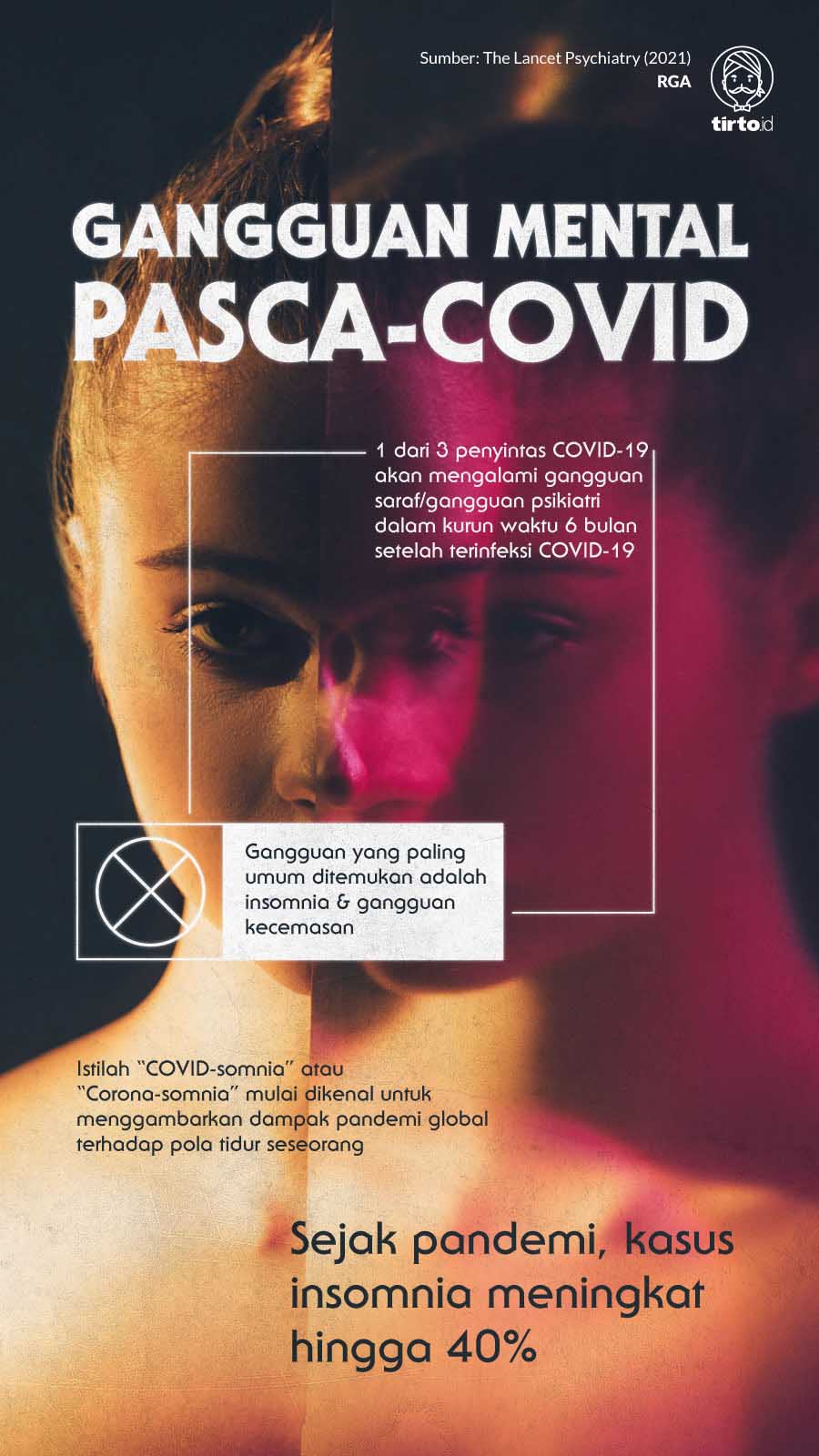

Sebuah studi observasional oleh Maxime Taquet dkk. yang terbit di jurnal The Lancet Psychiatry (April 2021) membeberkan ringkasan rekam medis dari sekira 236.379 pasien COVID-19. Secara statistik, satu dari tiga penyitas ternyata mengalami gangguan saraf atau gangguan psikiatri dalam kurun waktu enam bulan pascainfeksi.

Sebagian orang mungkin menganggap gejala pasca-COVID-19 cuma omong kosong atau akal-akalan “elite global”. Mereka masih bersikukuh bahwa COVID-19 sudah seperti influenza atau gangguan saluran pernapasan lain. Nyatanya, virus ini tetap saja punya spesifikasi, bahkan sampai pada efek pascainfeksi.

Taquet dkk. membandingkan tingkat gejala gangguan psikiatri pada penyintas Covid-19, influenza, dan gangguan saluran pernapasan lain. Sebagian besar gangguan saraf terjadi pada penyintas Covid-19, dibanding penyintas influenza dan kelompok lain.

“Risiko paling besar ada pada penyintas dengan COVID-19 parah,” tulis studi tersebut.

Studi Taquet dkk. mengungkap sekitar 13 persen responden mengeluhkan ciri-ciri gejala gangguan psikiatri yang tak pernah dialami sebelum terinfeksi SARS-CoV-2. Artinya, gangguan psikiatri itu menjadi diagnosis pertama dalam hidup mereka. Gangguan psikiatri yang paling umum terjadi pada penyintas meliputi insomnia dan gangguan kecemasan.

Gangguan-gangguan tersebut, khususnya insomnia, pada skala yang lebih luas berkembang menjadi tandemi—epidemi yang disebabkan, diperburuk, dan berjalan beriringan dengan pandemi.

Semenjak berurusan dengan wabah COVID-19, kasus insomnia meningkat secara global. Studi oleh Haitham Jahrami dkk yang terbit di Jurnal Clinical Sleep Medicine (Februari 2021) menyebut sekitar 40 persen orang dari populasi umum terkena insomnia. Pada pasien COVID-19, gangguan ini punya tingkat prevalensi lebih tinggi.

“Pandemi dengan begitu banyak beban dan kecemasan yang datang secara simultan membuat orang jadi sulit tidur,” Leonardi A. Goenawan, psikiater dari Rumah Sakit Pondok Indah, turut berkomentar.

Sejak musim panas 2020, istilah “covid-somnia” atau “corona-somnia” mendadak populer. Istilah itu muncul untuk menggambarkan dampak pandemi global terhadap pola tidur seseorang.

Data dari berbagai belahan dunia memperlihatkan populasi besar dengan keluhan insomnia. British Sleep Society, misalnya, melaporkan hampir separuh penduduk Inggris “kurang enak” tidur pada 2020.

Sementara itu, Centers for Disease Control (CDC) Amerika Serikat telah menganggap masalah covid-somnia sebagai epidemi. Kondisi ini kabarnya bisa menetap selama dua tahun setelah seseorang mengalami tekanan emosional berat seperti pada saat pandemi ini.

Leonardi memberi rasionalitas terkait tandemi covid-somnia itu. Menurutnya, pembatasan, adaptasi aktivitas di dalam rumah, dan paparan sinar matahari yang kurang membikin banyak orang stres. Akibatnya, irama sirkadian—proses siklus tidur-bangun— pun turut kacau balau.

“Stres meningkatkan kadar kortisol, hormon antimelatonin (hormon yang bertanggung jawab untuk kualitas tidur). Selama kortisol dalam konsentrasi tinggi, maka kualitas tidur akan terganggu,” jelas Leonardi.

Belajar dari Pandemi Sebelumnya

Selain pada penyintas, pandemi COVID-19 juga memengaruhi kesehatan mental masyarakat umum. Kebijakan pembatasan fisik membikin banyak orang harus tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan merasakan penat.

Kondisi pandemi juga amat berdampak pada kelompok umur yang lebih tua. Seturut WHO, kelompok ini—terutama yang menjani isolasi dan mereka yang mengalami penurunan kemampuan kognitif atau demensia—rawan menjadi lebih mudah cemas, marah, stres, dan gelisah. CDC AS mengatakan pandemi ini juga memunculkan gangguan mental pada penyintas dan petugas kesehatan.

Menurut Leonardi, aktivitas normal memiliki kontribusi besar sebagai penanda waktu dan penjaga stabilitas irama sirkadian. Masalahnya, seluruh aktivitas rutin itu jadi sangat minimal bahkan hilang selama pandemi. Ketiadaan aktivitas rutin cenderung membuat tidur lebih larut dan bangun lebih siang.

Selain memperburuk kualitas tidur, gangguan pada irama sirkadian juga berdampak pada fungsi biologis lain, termasuk pencernaan dan respons imunitas. Lain itu, durasi mengakses gawai juga bertambah. Padahal, sinar biru dari layar gawai dapat merangsang tubuh mempertahankan kadar kortisol tetap tinggi dan menekan produksi melatonin.

“Setiap kondisi yang membikin berbagai aktivitas normal menjadi hilang akan menimbulkan perasaan terisolasi dan berdampak negatif pada kesehatan mental,” kata Leonardi.

Berkaca pada ancaman virus korona sebelumnya—yakni SARS dan MERS, wabah memang membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Cina. Kesehatan mental masyarakat di sana sempat terganggu akibat respons lambat pemerintah yang menyepelekan epidemi.

“Kepercayaan publik (Cina) terhadap transparansi dan kompetensi pemerintah dalam mengambil keputusan jadi terkikis,” tulis CDC.

Tekanan psikis masyarakat semakin berat ketika negara memutuskan melakukan karantina wilayah. Di saat bersamaan, masyarakat yang kalut masih pula dihadapkan pada luapan informasi dari media sosial, termasuk laporan soal kekurangan pasokan APD, staf medis, dan kapasitas rumah sakit di Wuhan.

Pola serupa juga terjadi di Indonesia. Pada awal Januari 2020, ketika negara lain tengah bersiap menghadapi ancaman COVID-19, negara ini menganggap enteng dan malah menggenjot sektor pariwisata. Skenario selanjutnya persis seperti cerita CDC tentang Cina menghadapi wabah SARS dan MERS.

Studi lainoleh Kaushal Shah dkk. (2020) menganalisis pola gangguan psikis ketika dunia menghadapi wabah SARS dan MERS. Di masa-masa itu, publik kerap kali melaporkan beberapa komorbiditas psikiatrik yang mereka alami, seperti depresi, serangan panik, kecemasan, pemikiran bunuh diri, delirium, dan gejala psikotik.

Keluarga pasien MERS harus terisolasi dari masyarakat meski sudah dinyatakan bebas dari penyakit. Sebanyak 25 persen penyintas SARS menunjukkan tanda-tanda gangguan stres pascatrauma dan 15,6 persen lainnya mengalami depresi berat.

Sepanjang sejarahnya, manusia telah menghadapi beberapa wabah yang membuat mereka mati berkali-kali. Tak dipungkiri setiap menghadapi wabah anyar kita hampir selalu kocar-kacir dan menghadapi derita berkepanjangan.

Semua makhluk hidup memang harus menghadapi siklus tumbuh, berkembang, beradaptasi, dan berevolusi. Siklus alamiah itu memang tak terhindarkan, tapi kita bisa menempa kesiapan dan kesigapan dalam menghadapinya.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi