tirto.id - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan pada 21 April 2008 di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Lima bulan berikutnya, tepatnya pada 6 September 2008, Prita Mulyasari didakwa melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 310-311 KUHP lantaran dianggap mencemarkan nama RS Omni Internasional. Kasus ini menjadi sorotan publik hingga memunculkan gerakan “Koin untuk Prita” untuk membantu Prita membayar denda.

Sewindu setelahnya, UU ITE menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahja Purnama terkait dugaan penodaan agama dalam rekaman video yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 kala ia berpidato di depan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut masif tersebar di media sosial hingga memunculkan gerakan massa untuk memenjarakan dirinya. Ia dikenakan pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 156 KUHP terkait penyebaran kebencian terkait SARA.

Terbaru, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman melaporkan Pemimpin Redaksi Serat.id, ke Polda Jawa Tengah dengan pasal 27 ayat (3). Laporan itu terkait empat seri liputan Serat.id pada 30 Juni 2018 atas dugaan plagiat karya ilmiah yang dilakukan oleh Fathur Rokhman.

Lalu, Anindya Shabrina, yang mengalami pelecehan seksual saat operasi yustisi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, dilaporkan Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) yang juga bekerja sebagai Satpol PP, Pieter Frans Rumaseb pada 25 Juli 2018. Ia melaporkan Anindya atas dugaan mendiskreditkan aparat dan warga Papua melalui media sosial dan menjeratnya dengan Pasal 27 ayat (3). Satu dekade setelah UU ITE disahkan, tercatat ada 245 laporan yang didasarkan pada undang-undang tersebut.

Jelang Tahun Politik: Panen Laporan Kasus UU ITE

Bersumber dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), lonjakkan pelaporan dimulai di 2013 dengan jumlah 22 kasus. Salah satu kasus yang banyak dibahas kala itu adalah saat Farhat Abbas mencuit pernyataan bermuatan SARA kepada Basuki Tjahja Purnama mengenai pelat nomor polisi khusus bagi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tahun berikutnya, jumlah aduan terkait UU ITE meningkat lagi menjadi 35 kasus dan puncaknya terjadi di 2016, yaitu sebanyak 83 kasus.

Bila dicermati polanya, jumlah kasus mencuat tiap momentum pemilihan umum, misalnya di 2014 dan 2016, dan paska masa tersebut, jumlah kasus kembali menurun. Laporan yang masuk ke kepolisian tidak hanya berupa curhat pengguna media sosial dalam bentuk teks, melainkan juga berbentuk meme dan video. Soal ini, Akhmad Leksono, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengakui meme bernuansa ejekan dan ujaran kebencian bertendensi politis sangat mungkin meningkat di tahun politik 2018 dan 2019.

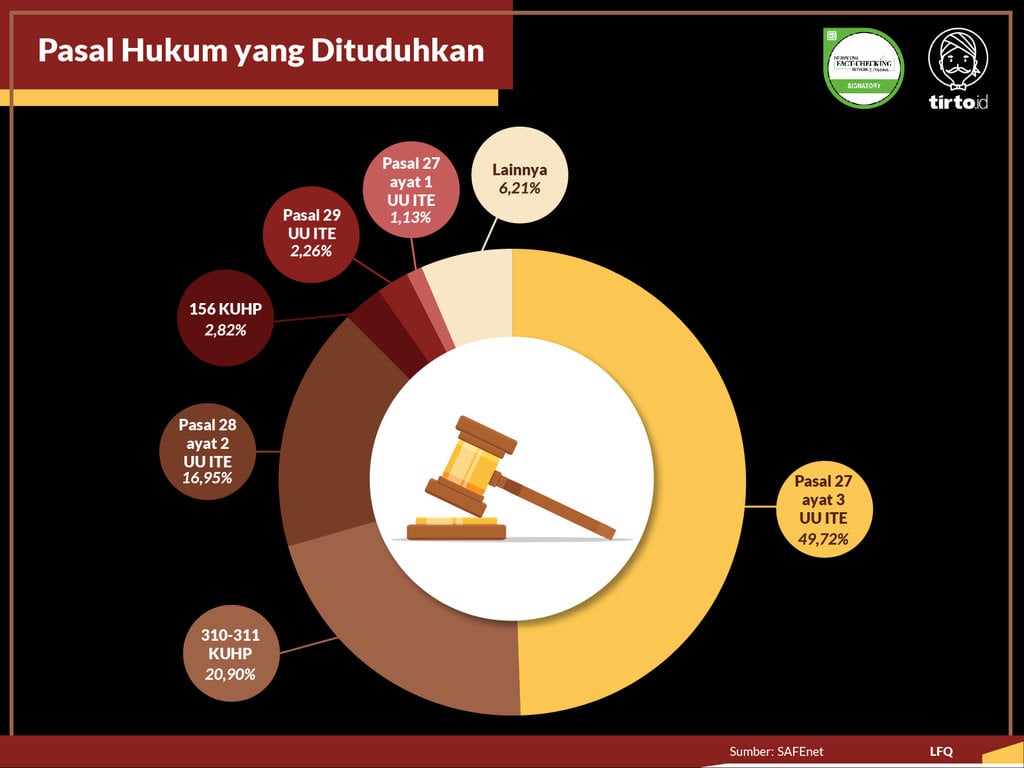

Pasal 27 UU ITE Paling Banyak Digunakan

SAFEnet mencatat setidaknya ada enam pasal yang digunakan pelapor, yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 UU ITE (PDF). Selain itu pelapor juga menjerat terlapor dengan pasal 156 KUHP dan pasal 310-311 KUHP.

Sejak 2008 hingga akhir Juni 2018, sebanyak 49,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah pasal 27 UU ITE ayat (3) yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Puncak digunakannya pasal ini terjadi di 2016 dengan jumlah 54 kasus dan 2017 dengan total 32 kasus dilaporkan.

Pasal terbanyak kedua yang dipakai sebagai jerat hukum adalah pasal (310) dan (311) KUHP dengan total 74 kali digunakan atau sebanyak 20,9 persen. Pasal ini mengatur soal penghinaan terkait dengan kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Terlapor di 17 kasus pada 2017 dan 16 kasus pada 2016 dikenai pasal ini.

Ketiga terbanyak adalah pasal 28 ayat (2) UU ITE yang digunakan sebanyak 60 kali. Pasal ini mengatur setiap orang untuk tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

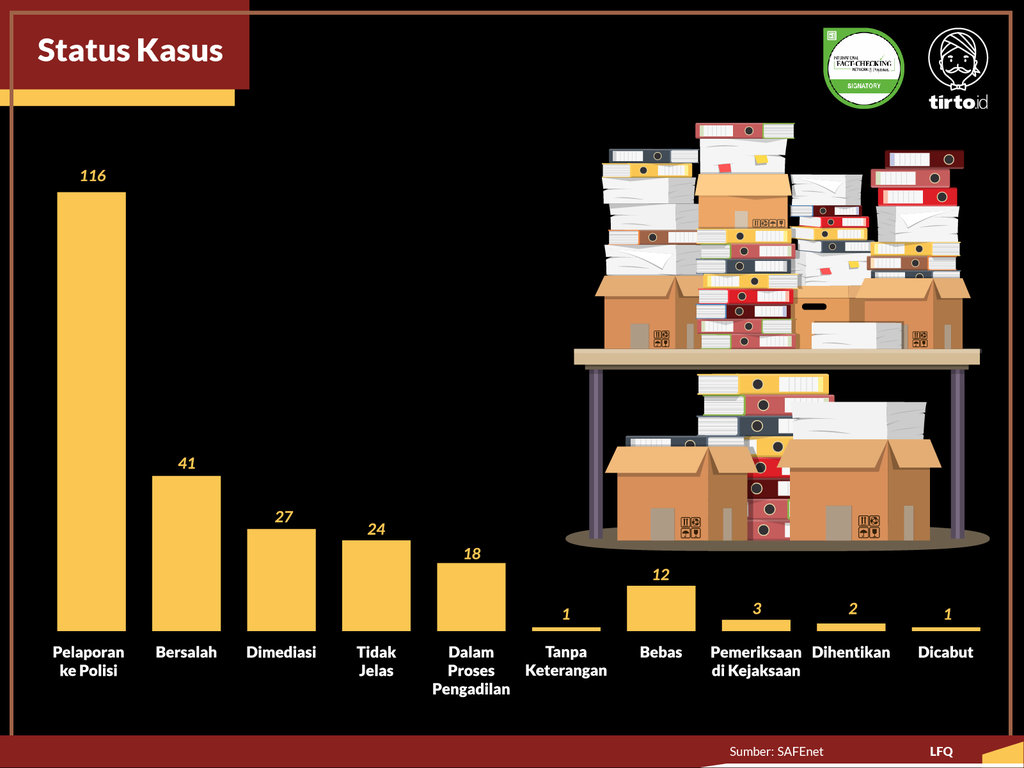

Hanya 6,12 Persen Kasus UU ITE Lolos

Namun demikian, mayoritas kasus UU ITE yang dilaporkan berakhir di kepolisian. Jumlahnya mencapai 47,35 persen atau 116 dari 245 kasus. Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet, menyatakan hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang ditemukan sehingga membuat kasus tidak dilanjutkan.

Selain itu, 16,73 persen kasus berujung pada vonis bersalah. Bila dilihat berdasarkan tahun, kasus dengan vonis bersalah terbanyak adalah 2016 sebanyak 10 kasus dan terbanyak kedua terjadi di 2014 sebanyak 8 kasus.

Di sisi lain, peluang terlepas dari jeratan UU ITE sangat kecil, persentasenya hanya sebesar 6,12 persen. Dari jumlah tersebut, terlapor kasus UU ITE yang diputus bebas oleh pengadilan ada 12 kasus atau 4,9 persen. Prita adalah salah satu terlapor yang dibebaskan dari jeratan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 310-311 KUHP.

Kasus UU ITE yang dicabut hanya satu, yakni saat Boni Hargens, pengamat politik, melalui kuasa hukumnya melaporkan 300 akun media sosial termasuk akun Youtube “Item Putih Official”. Ia tak terima dengan video yang mengomentari bahwa dirinya sedang sakau saat live di sebuah talk show di TV One pada 10 Juli 2017.

Sementara kasus yang akhirnya dihentikan ada dua. Kasus pertama terjadi di 2015 yang menjerat Ade Armando terkait tulisan di laman Facebook yang mengapresiasi pembacaan ayat suci Al-Quran dengan langgam Jawa pada perayaan Isra Miraj di Istana Negara. Kasus kedua mengenai Kaesang Pangarep pada 2017 yang dilaporkan lantaran isi video vlog #BapakMintaProyek yang dianggap menyebar kebencian.

Pasal Karet yang Semestinya Diwaspadai

“UU ITE memang mengandung pasal karet yang bisa disalahgunakan,” ujar Menkominfo Rudiantara pada 2016 silam. Meski telah memakan banyak korban, pihaknya tak mau menghapus pasal 27, 28, dan 29 saat proses revisi UU ITE di DPR.

Apa sebab banyaknya pelaporan kasus dengan menggunakan UU ITE? Soal ini, Damar menyatakan adanya pola pemidanaan kasus-kasus dengan jeratan UU ITE. “Data sebesar itu sebenarnya pernah kami peras dan mendapat 4-5 pola pemidanaan dengan UU ITE: balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok,” ujar Damar.

Padahal, UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Namun, pasal ini justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Pasalnya, jika ada seseorang yang merasa tersinggung dengan status, tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Sekadar curhat, keluhan, atau kritik bisa dengan mudah diseret ke ranah pidana.

Tak jarang, undang-undang ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Hal ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik. UU ITE semestinya digunakan untuk melindungi publik. Sayangnya, yang terjadi malah sebaliknya: ia menjadi alat untuk melawan publik. Apalagi bila melihat peluang terlepas dari jeratan UU ITE yang begitu kecil.

Editor: Maulida Sri Handayani