tirto.id - Lonjakan kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury/AKI) pada anak September lalu memaksa dokter Henny Andriani bekerja ekstra keras. Pasalnya, hanya dia dan dua dokter lain di Jakarta yang berkeahlian menangani kasus tersebut.

Tempat Henny bertugas, yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, merupakan satu dari 14 rumah sakit yang menjadi rujukan perawatan penderita AKI di Ibu Kota.

“Kelimpungan lebih karena kita punya keterbatasan, kita kan menangani pasien-pasien yang berat seperti ini,” kata Henny kepada Tirto, awal November lalu.

Pada Oktober lalu, RSCM pernah merawat 49 pasien anak yang mengalami sakit ginjal akut. Oleh karenanya, Henny yang menekuni soal ginjal subspesialis anak berjibaku dengan tim dokter lain yang memiliki keahlian berbeda-beda.

Di bulan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menyebut ketersediaan dokter ginjal dengan sub spesialis anak (nefrologi) di Jakarta tercatat hanya tiga orang. Henny, adalah satu dari tiga dokter spesialis tersebut.

Di provinsi lain misalnya, per Oktober lalu, tidak ada satupun dokter spesial nefrologi di Sulawesi Tengah. Kepada Tirto, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah Idris menyebut pasien cidera ginjal memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam.

Gelombang kasus AKI di Indonesia ini merupakan puncak gunung es dari persoalan terselubung berupa minimnya jumlah dokter spesialis di Indonesia--khususnya dokter spesialis ginjal untuk anak (nefrologi).

Jika kondisi ini terus berlarut, maka tak menutup kemungkinan tragedi nasional serupa AKI di masa mendatang bakal terulang khususnya di daerah-daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mencoba menanggulangi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis—yang mewajibkan dokter spesialis untuk mengabdi ke wilayah terpencil.

Hanya saja, Mahkamah Agung (MA) membatalkan perpres tersebut sehingga presiden merevisi perpres tersebut dengan menghapus klausul pewajiban dan menggantinya dengan pasal kesukarelaan.

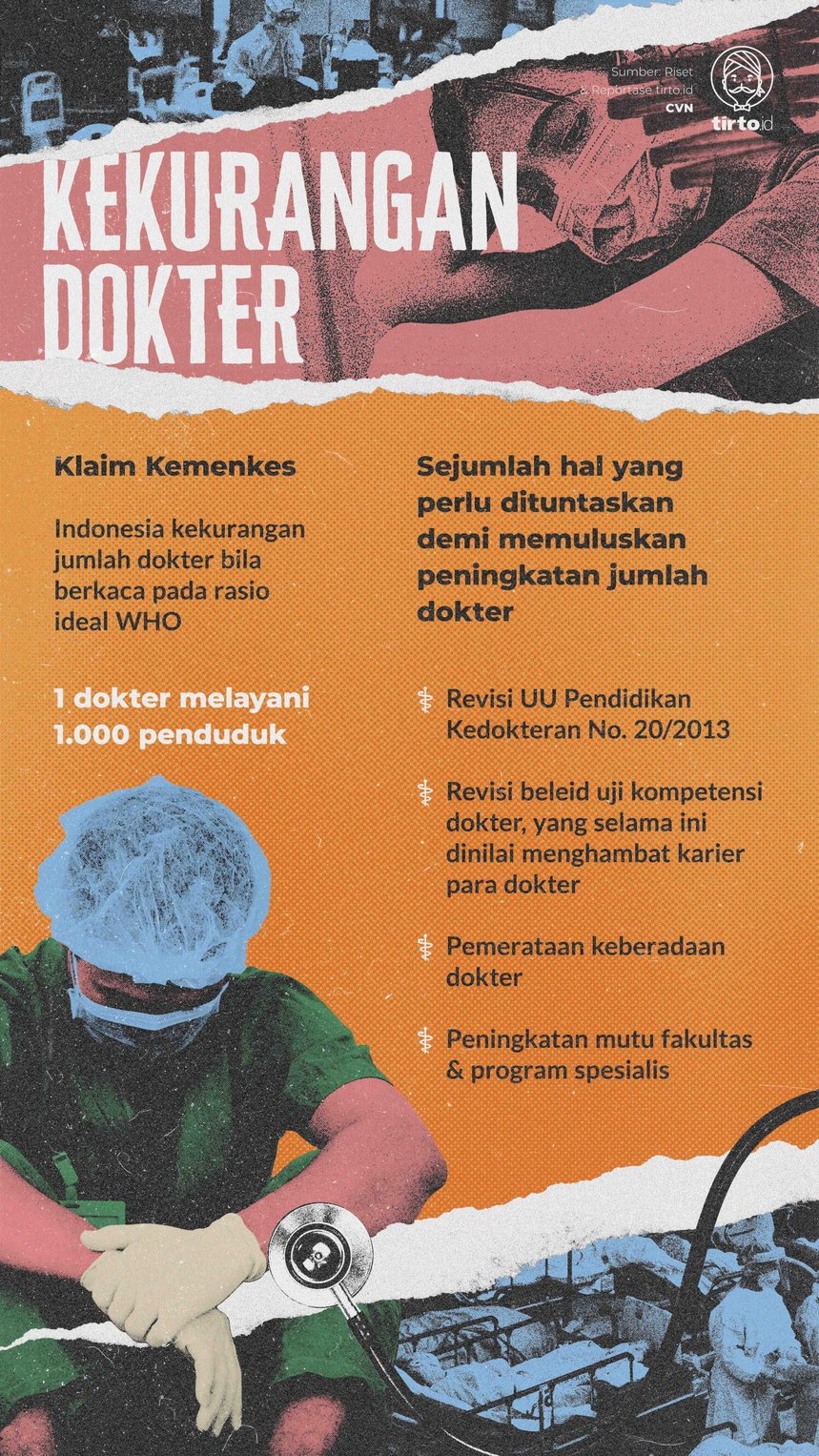

Pertengahan 2022 ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kekurangan dokter. Budi menggunakan dasar rasio Organisasi Kesehatan Dunia - World Health Organization (WHO), 1:1000, atau 1 dokter melayani 1000 penduduk.

“Saat ini jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia sekitar 270 ribu, sementara saat ini baru ada sebanyak 140 ribu. Artinya masih ada kekurangan dokter sebanyak 130 ribu,” kata Budi.

Budi menambahkan jumlah lulusan dokter di Indonesia per tahun hanya 12 ribu. Ia memperkirakan butuh lebih dari 10 tahun untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia.Hambatan Dokter Buka Praktik

Salah satu rintangan dalam isu ketersediaan dokter juga terkait dengan upaya pemerataan praktik dokter spesialis di daerah-daerah, yang tidak bisa berjalan secara natural melainkan mengikuti hukum pasar.

Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dr. Erfen Gustiawan menjelaskan distribusi dokter bergantung pada kondisi dan juga komitmen otoritas daerah dalam memberikan apresiasi kepada para dokter.

Hal ini tidak lepas dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjadi dokter.

“Persebaran dokter mengikuti kesejahteraan wilayah itu, dan mengikuti komitmen dari wilayah itu. Mau enggak menggaji dokter lebih besar, dan ini hukum pasar bebas. Dan itu wajar, kenapa wajar, karena sekolahnya saja sudah pasar bebas,” kata Erfen.

Oleh karenanya, Erfen menilai harus ada insentif khusus pemerintah bila dokter atau dokter spesialis hendak diwajibkan mengabdi di daerah. “Kalau kita mau memaksa dokter ke daerah, berarti kita harus memberikan dia beasiswa, ada kontraknya,” kata Erfen.

Di samping itu, Erfen menyorot praktik senioritas yang menyulitkan dokter spesialis muda membuka praktik di satu daerah. Dokter spesialis muda tersebut rupanya harus meminta rekomendasi dokter-dokter yang lebih senior di wilayah itu sebelum bisa membuka praktik.

“Misalkan ada 15 dokter spesialis yang sama dengan juniornya ini, juniornya ini harus keliling dulu minta tanda tangan 15 orang ini. Satu aja (dokter spesialis senior) enggak setuju, dia enggak boleh masuk di kota ini,” kata Erfen.

Hal ini membuat regenerasi dokter yang buka praktik di Indonesia menjadi terhambat, khususnya jika terjadi pandemi seperti Covid-19 yang merenggut nyawa ratusan dokter di Tanah Air.

Opsi lain untuk menambah ketersediaan dokter juga bisa diatasi dengan menarik para dokter nasional yang merupakan lulusan perguruan tinggi di luar negeri, dan tak jarang sudah bekerja di rumah sakit mancanegara.

Namun masalahnya, para dokter lulusan luar negeri harus beradaptasi ketat karena ada setidaknya enam tahapan yang harus dilalui, dari Kemenristekdikti, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, serta masa magang dari kampus, ditambah UKMPPD.

Ibarat proses perizinan Penanaman Modal Asing (PMA), tidak ada pelayanan satu pintu (one stop service/OSS) bagi para dokter lulusan luar negeri tersebut. Padahal, mereka bukan investor asing, melainkan anak negeri yang ingin mendedikasikan ilmu bagi nusa bangsa.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, perlu waktu lebih dari satu tahun bagi dokter lulusan luar negeri untuk memperoleh sertifikat praktik di Indonesia. Menurut penasihat Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) dr. Judilherry Justam, proses tersebut bisa molor hingga 3 tahun jika dokter lulusan luar negeri tersebut gagal dalam salah satu tahap adaptasi.

Oleh karenanya, dia menyayangkan proses yang berbelit dan begitu panjang hingga berujung pada minimnya penambahan jumlah dokter spesialis di Tanah Air. Judilherry berharap ada proses penyederhanaan adaptasi bagi para dokter lulusan luar negeri.

“Dikenalkan tiga bulan, enam bulan sudah cukup. untuk menyesuaikan diri. Bisa sampai tiga tahun, kasihan, dari mana mereka punya uang?” kata Judilherry.

Dengan proses yang menyulitkan, bertele-tele dan tak ramah pada dokter lulusan asing, jangan heran jika banyak dokter lulusan luar negeri merasa lebih nyaman di mancanegara seperti di RS Mount Elizabeth Hospital, Singapura.

Terhambat di Kementerian Nadiem

Persoalan yang lebih mendasar dari izin praktik adalah bottleneck dari sisi pendidikan. Minimnya ketersediaan dokter di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari persoalan yang membelit seputar pendidikan dokter di Tanah Air.

Demi meningkatkan ketersediaan dokter, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri pada 13 Juli 2022.

Kedua pihak bersepakat untuk meningkatkan kuota penerimaan program sarjana kedokteran, program dokter spesialis dan penambahan program studi dokter spesialis melalui sistem kesehatan akademik (academic health system).

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan drg. Arianti Anaya menyebut ‘SKB Dua Menteri’ itu diinisiasi oleh lembaganya.

Poin-poin inisiatif yang terkandung dalam SKB Dua menteri tersebut meliputi percepatan pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bidang kedokteran, serta penguatan sistem seleksi mahasiswa melalui uji kompetensi.

Selain itu, diatur juga mengenai alokasi beasiswa dari pemerintah yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pemberian penugasan, dan bimbingan teknis perguruan tinggi yang mendapat penugasan.

Mayoritas nomenklatur kerja dari kesepakatan tersebut ada di wilayah Kemendikbudistek. Namun nyatanya, SKB tersebut hingga kini belum menunjukkan hasil yang nyata untuk mendongkrak jumlah dokter spesialis.

Tidak berhenti di sana, Kemenkes berupaya mengajukan Revisi Undang-undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013. Revisi dinilai mendesak karena banyak pasal yang mempersulit lulusan kedokteran mengabdikan ilmunya terutama di daerah.

Poin yang menjadi sasaran revisi adalah keberadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Muda (UKMPPD). Ujian ini dinilai memberatkan bagi mereka yang ingin memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.

Menurut laporan Tirto pada 2018, mahasiswa harus berjuang mati-matian demi lulus uji kompetensi. Untuk lolos dari ujian tersebut, seseorang harus melewati dua jenis tes, yakni Computer Base Test (CBT) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE).

CBT terdiri atas 200 tes pilihan ganda dalam waktu 200 menit. Sementara itu, OSCE adalah ujian praktik atau klinis di depan dewan penguji dengan waktu terbatas. Umumnya, peserta gagal pada CBT lantaran kekurangan waktu menyelesaikan ujian.

Standard jawaban juga tidak seragam, karena tergantung pada “mazhab” yang dipakai dalam ujian tersebut. Terlebih lagi pada tes tersebut tidak ada jawaban salah, karena peserta harus memilih jawaban yang paling benar.

Sementara itu, kegagalan pada OSCE umumnya terjadi lantaran peserta tidak siap mental menghadapi penguji yang sebagian besar merupakan dokter-dokter ahli. Hal ini membuka peluang bisnis bagi pihak tertentu untuk meraup keuntungan.

Beragam bimbingan belajar pun bermunculan sebagai layanan persiapan bagi peserta ujian. Calon peserta diberi pilihan untuk ikut bimbingan belajar, yang diadakan oleh pihak fakultas atau diadakan pihak eksternal kampus.

Saat peserta tidak lulus, mereka pun harus mengulang semester dan kembali mengikuti ujian kompetensi tersebut, atau yang biasa disebut sebagai retaker. Dengan ketentuan seperti itu, mahasiswa kedokteran perlu merogoh dalam-dalam kantong mereka.

Akibatnya, kisah mereka yang gagal hingga berkali-kali bermunculan. Paling tragis, ada di antara mereka yang mengalami depresi sampai merancang kematiannya sendiri.

Wakil Ketua Pergerakan Dokter Muda Indonesia, dr. Norman memperkirakan ada ribuan orang yang masih berstatus retaker jika UU Pendidikan Kedokteran tak juga direvisi. “Untuk sekarang itu estimasi masih tetap 1.500 sampai 2.000 dokter,” kata dia.

Namun, revisi UU Pendidikan Kedokteran juga tidak mudah dilakukan. Sampai sekarang, proses revisi mentok di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pendidikan Kedokteran Baleg Willy Aditya mengatakan pihaknya belum bisa bergerak karena menunggu daftar inventaris masalah (DIM) dari Kemendikbudristek.

“Sampai hari ini enggak dikirim-kirim,” kata Willy yang juga merupakan politisi partai Nasionalis Demokrat (NasDem), mengacu pada lambatnya Kemendikbudristek dalam proses revisi UU tersebut.

Tirto mencoba mengkonfirmasi pihak Kemendikbudristek yang terkesan menjadi bottleneck revisi UU Pendidikan Kedokteran, yakni Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam.

Pesan singkat dikirimkan melalui WhatsApp pada Rabu (17/11/2022), tetapi tak berbalas. Upaya panggilan telepon pada Kamis (18/11/2022) juga tidak berbalas, hingga laporan ini dipublikasikan.

Penulis: Johanes Hutabarat

Editor: Arif Gunawan Sulistiyono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id