tirto.id - Hari itu Amrus Natalsya tak pernah menyangka akan diajak berkeliling Indonesia oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Subyakto. Ia diundang bukan tanpa alasan. Tugas menantinya untuk membuat patung "Pahlawan Laut Indonesia".

Dikutip dari TEMPO edisi 30 Juni 2008, sekali waktu Amrus turun berjalan santai menikmati pemandangan di atas kapal perang korvet Gadjah Mada. Ia berjalan pelan dari kabin perwira ke kamar mandi dengan celana kolor dan kaus singlet. Handuk diselempangkan di lehernya. Sementara orang-orang yang dilaluinya berseragam rapi.

Amrus tanpa sadar melenggang melalui lorong, melewati Sukarno yang tengah menjamu tamu.

"Siapa orang itu?" tanya Sukarnp pada orang di sampingnya.

"Amrus Natalsya," jawabnya.

Mendengar jawaban itu, Sukarno hanya melengos.

Natal dan Syah

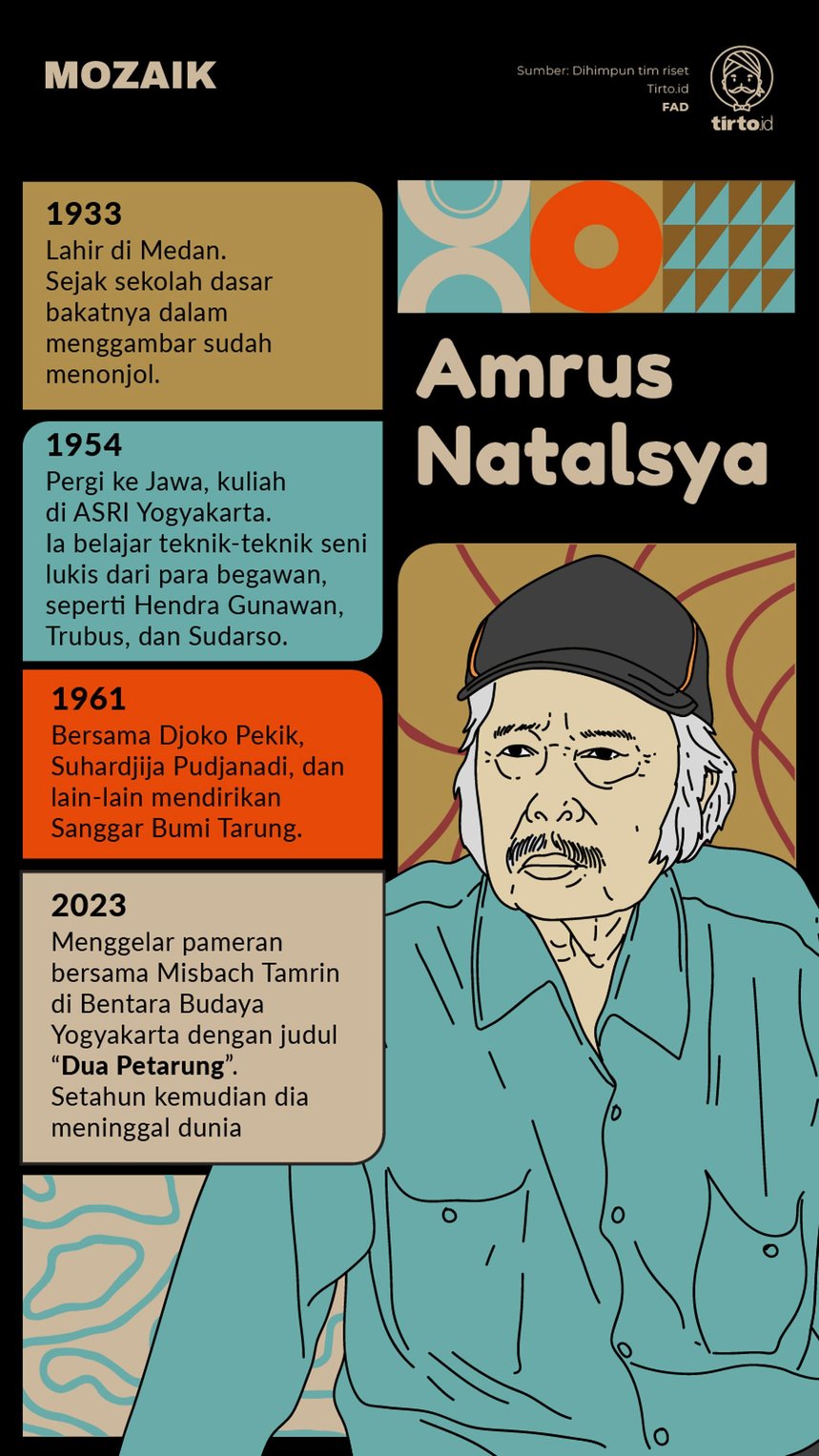

Amrus Natalsya lahir di Medan, 21 Oktober 1933, dari pasangan Rustam Syah Alam dan Aminah. Ia anak pertama dari tujuh bersaudara. Keluarga Amrus tergolong kelas menengah.

Dalam buku Amrus Natalsya: Memahat Bahtera Purba dari Pecinan Kota Tua (2021), Ibrahim Soetomo menyebutkan bahwa bapak Amrus sehari-hari berkutat di perusahaan ekspedisi Horizon Cross di Medan, sementara ibunya mengampu tugas mengurus anak di rumah.

Menginjak masa sekolah dasar, guru-guru Amrus terkesima karena bakatnya dalam menggambar. Seluruh karyanya tak pernah diberi nilai di bawah delapan oleh para guru.

"Gambar pertama saya adalah peta dengan simbol gunung dan jalanan Kota Medan saat Pelajaran ilmu bumi (geografi),” tutur Amrus dalam artikel "Sang Petarung" (2015).

Masa SMP, Amrus belajar di sekolah Muhammadiyah. Indoktrinasi tentang kebusukan Partai Komunis Indonesia merasuk ke dalam alam bawah sadarnya.

"PKI bukan partai yang baik," jawabnya saat ditanya guru ihwal pendapatnya tentang pemberontakan PKI di Madiun.

Sejak kecil, ia telah berpikir untuk menambahkan nama belakang dengan "Natalsya". Kata tersebut diambil dari kota asal leluhurnya "Natal" di Tapanuli Selatan, dan "Syah" nama depan kakeknya.

Ketertarikan khusus Amrus pada kesenian terjadi pada periode itu. Ia senang memperhatikan ukiran patung-patung tradisional Batak dan Nias di sekelilingnya. Kegiatannya di sekolah dasar selalu ia habiskan untuk menggambar kapal dan perahu.

"Ia pun selalu mendapat nilai yang bagus untuk mata pelajaran menggambar," tulis Ibrahim Soetomo.

Ketika revolusi 1945 pecah, keluarga Amrus hijrah ke Pematangsiantar, Sumatra Utara. Di tengah kegentingan, hasrat Amrus untuk mengunjungi museum terus membara.

"Amrus muda dianggap gagal menjadi panutan adik-adiknya. Ia doyan keluyuran," catat TEMPO edisi yang sama.

Keluyuran itulah yang menentukan bahtera hidup Amrus untuk menjadi pelukis.

Namun, alih-alih menyetujui sebagai pelukis, orang tuanya justru menginginkan Amrus menjadi arsitek. Mendengar hal itu Amrus tetap bersikukuh akan pilihan hidupnya.

Suatu hari, Amrus diam-diam naik kapal yang hendak berlayar ke ke Jawa. Mimpi mudanya melayang ke Jawa untuk studi di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) yang telah berdiri pada 1950 di Yogyakarta.

Segala yang dicintainya ia tinggalkan untuk mengejar mimpi: orang tua, adik-adik, dan tanah kelahiran.

Mapan Menjadi Seniman

Amrus masuk ASRI pada 1954. Pilihannya langsung jatuh pada jurusan seni lukis dan seni patung. Berkah tersendiri bagi Amrus sebab ia langsung mempelajari teknik-teknik seni lukis dari para begawan, seperti Hendra Gunawan, Trubus, dan Sudarso.

Setelah beberapa waktu menekuni seni lukis, ia merasa jemu. Amrus tak ingin terpaku pada jadwal kelas yang kaku. Ia akan belajar jika ingin belajar.

"Lantas, ia pindah ke ASRI sore, yang ditujukan bagi mahasiswa yang ingin menjadi seniman bebas. Dua jurusan sebelumnya merupakan kelas-kelas reguler yang dipelajari di pagi hari,” ungkap Ibrahim.

Kemampuan Amrus dalam memahat patung tak lepas dari peran Michael Wowor, teman satu kamar kosnya. Michael dianggap Amrus sebagai pematung yang hebat. Selama sebulan Amrus belajar langsung kepada Michael sebelum ia berangkat ke Italia. Dalam 50 Tahun Bumi Tarung (2011), patung pertama "Orang Buta yang Dilupakan" yang tuntas dibuat oleh Amrus langsung masuk ke dalam daftar koleksi Sukarno

Di Yogyakarta, Amrus menemukan kebebasan dalam berkesenian. Berbagai pelukis seperti Affandi dan Sasongko ia temui dan berkenalan. Agus Dermawan T. dalam buku Surga Kemelut Hendra: Dari Pengantin Revolusi Sampai Teralis Besi (2021) mengungkap, Amrus bergabung ke dalam Pelukis Rakjat (PR) bersama Hendra.

Di Yogyakarta pula Amrus melepaskan indoktrinasi tentang PKI yang telah terpatri sejak SMP.

"Partai yang saya benci itu saya anggap membela rakyat. Ya, tak kenal maka tak sayang," sebut Amrus.

Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) secara proaktif menyokong segala kegiatan yang dikerek oleh Pelukis Rakjat. Promosi besar-besaran yang dilakukan Lekra terhadap Pelukis Rakjat menyebabkan Amrus dan beberapa pelukis lain diajukan sebagai duta kebudayaan ke luar negeri.

"Amrus Natalsya dan Batara Lubis dikirim ke Austria mengikuti Konferensi Pemuda Sedunia (sekitar pertengahan dekade 1950-an). Sewaktu pulang mereka melawat ke Moskow, Budapest, dan Republik Rakyat Tiongkok," catat M. Agus Burhan dalam buku Seni Lukis Indonesia Masa Jepang Sampai Lekra (2013).

Akan tetapi, Amrus merasa tidak perlu mempertahankan diri lebih lama di Pelukis Rakjat. Setelah hengkang, ia bersama Djoko Pekik, Suhardjija Pudjanadi, dan lain-lain, menggelar diskusi di sanggar yang berada di sebuah rumah bekas pembakaran kapur di daerah Gampingan, Yogyakarta, pada 1961.

Diskusi tersebut bukannya tanpa hasil, mereka menyepakati membentuk sanggar baru bernama Sanggar Bumi Tarung (SBT).

"Pandangan mereka tentang dunia tercermin pada nama [Bumi Tarung] itu, bahwa kehidupan bagi mereka adalah tempat pertarungan antara dua oposisi," ungkap salah satu penulis dalam 50 Tahun Bumi Tarung (2011).

Sementara Misbach Tamrin (salah satu eksponen Bumi Tarung) hanya berkomentar guyon, "[Nama Bumi Tarung itu] bombas dan sensasional."

Dalam waktu yang tak tentu, kerap digelar diskusi tentang Marxisme. Amrus cukup keras mendorong para anggota untuk mengamalkan Marxisme, setidak-tidaknya mereka paham tentang perkembangan sejarah secara dialektis. Di sisi lain, Amrus telaten mengikuti kursus politik yang diadakan oleh PKI.

Sanggar Bumi Tarung dibentuk sedemikian rupa untuk ditarik ke dalam barisan realisme revolusioner. Mereka berusaha membuat perbedaan dengan kelompok seni yang mendaku diri sebagai penganut realisme sosialis.

"Kami tidak mengekor atau berkiblat secara teoretis ke Moskow atau Beijing. Kami menganut teori sendiri, yaitu teori 1-5-1 sebagai pedoman kerja berkreasi,” ucap Misbach Tamrin.

Corak kesenian Amrus terus tumbuh dari dialektika teman-teman seperjuangannya yang harus melawan kemapanan. Suatu hari pada 1961, Amrus menerjemahkan kegeraman hatinya melihat kezaliman kekuasaan yang menyangkut urusan tanah menjadi karya bertajuk "Peristiwa Jengkol".

"Kalau karya seni saya tidak mengungkapkan kebenaran, lantas apa artinya seni?" ucap Amrus.

Bencana Pada Malam Itu

Peristiwa G30S tidak pernah disangka Amrus akan mengubah garis hidupnya. Harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha gembar-gembor mewartakan bahwa PKI adalah aktor tunggal. Ia sadar bahwa posisinya dalam keadaan terancam. Sejak 1 Oktober 1965, Amrus harus berpindah-pindah tempat tinggal.

"Saya bersembunyi di daerah Senen dan Tanjung Priok, yang banyak tempat pelacuran dan acara tari lenong,” ujar Amrus dalam artikel "Bertahan dari Penjara ke Penjara" (2015). Di tengah lalu-lalang orang, ia menjadi pedagang keliling agar tak dikenali tentara yang sedang berpatroli.

Namun Amrus tidak bisa mempertahankan lebih lama hidup nomaden hingga tahun 1968. Suatu malam di rumahnya, belakang Universitas Trisakti, Jakarta, ketika Amrus baru saja rampung melukis. Beberapa jam berlalu, seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan cukup keras. "Ternyata Pak RT… Pak RT bilang, 'Anda mau dimintai keterangan oleh pihak berwajib'."

Amrus memang sudah menebak bahwa kejadian malam itu akan terjadi, cepat atau lambat.

"Mereka dari tim Operasi Kalong. Saya masuk daftar orang yang dicari karena saya mendirikan Sanggar Bumi Tarung," tuturnya.

Tidak butuh waktu lama bagi tantara untuk memboyong Amrus ke suatu rumah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Di sana Amrus dihajar, sesekali kepalanya dipukul rotan.

"Kamu anggota Lekra!" tuding tentara sambil memukul.

Amrus tidak bisa berpikir panjang, daripada disiksa sampai mati lebih baik mengaku agar perpeloncoan ekstrem itu dapat berhenti.

Walau sudah mengaku sebagai anggota Lekra di hadapan tentara, nyatanya Amrus harus merasakan penyiksaan selama delapan bulan di Markas Kalong. Setiap malam, telinganya harus mendengar suara orang menjerit kesakitan di sel lain. Berita selalu tersiar mengabarkan tapol yang meninggal dunia.

Setelah menjalani penyiksaan di Markas Kalong, penahanan Amrus bergeser ke Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba yang kondisinya sama.

"Jika ingin buang air kecil atau besar, terpaksa hanya memakai ember. Itu semua [dilakukan] di dalam sel,” pungkas Amrus.

Dari Salemba, ia dipindahkan ke RTC di Tangerang. Kali ini ia dipaksa bekerja di sawah sambil diawasi tentara. Bakat seni Amrus dimanfaatkan tentara dengan menyuruhnya menggarap beberapa proyek patung kayu.

Pengalaman pahit kena tendang, pukul, dan banting oleh tentara menemui ujungnya pada 1973 saat Amrus dinyatakan bebas.

Meneruskan yang Tersisa

Untuk pertama kalinya sejak 1965, Amrus dapat mengadakan pameran di Balai Budaya Jakarta pada 1981. Karya-karyanya laku keras. Pada saat itu ia telah menyewa sebuah kios di Pasar Seni Ancol.

Kiosnya pernah dikunjungi oleh Wali Kota Jeddah, Mohammed Said Farsi. Ia memandangi satu per satu karya Amrus. Setelah puas melihat, Said Farsi meminta kesediaan Amrus untuk membuat patung kaligrafi dari bahan kayu tertentu. Amrus menyanggupi permintaan itu.

Akhirnya disepakati bahwa pengerjaan proyek akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Enam bulan merupakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan lima patung kaligrafi berlafadz "Allahu Akbar" tersebut.

"Saya satu-satunya seniman asal Indonesia yang karyanya bersanding dengan seniman dunia di Jeddah," tutur Amrus dalam artikel "Dari Kaligrafi ke Umrah" (2015).

Di samping melukis dan mematung, Amrus mulai menulis sejumlah puisi. Sebanyak 300 puisi dihasilkan dan berhasil dibukukan dalam Kumpulan Puisi-Puisi Amrus Natalsya. Salah satu puisinya bertajuk "Warna dan Mata" yang bercerita tentang Peristiwa Mei 1998.

Pamungkasnya, Amrus menggelar pameran bersama rekan sejawat, Misbach Tamrin, di Bentara Budaya Yogyakarta dengan judul "Dua Petarung" pada Rabu, Desember 2023.

Pada 31 Januari 2024, Amrus Natalsya meninggal dunia pada usia 90 tahun.

Penulis: Alvino Kusumabrata

Editor: Irfan Teguh Pribadi