tirto.id - Aksi balas dendam kerap berakhir menyakitkan bagi korban, namun ada secercah perasan lega dalam diri pelaku akibat sakti hati yang menumpuk sejak lama akhirnya bisa terluapkan. Sebuah kondisi yang pernah dialami oleh Lorenna Bobbitt, perempuan pembalas dendam kelahiran Ekuador yang menikah dan tinggal di Amerika Serikat dengan John Wayne Bobbitt sejak 18 Juni 1989.

Alih-alih berbahagia, pernikahan keduanya justru menjadi awal penderitaan bagi Lorena. John sering melecehkan Lorena secara seksual, fisik, maupun emosional. John adalah tukang selingkuh dan kerap memamerkan kelakuan bejatnya itu ke hadapan Lorena. Ia juga pernah memaksa Lorena untuk mengaborsi anak hasil dari hubungannya sendiri. Tak pelak, Lorena menderita depresi klinis dan gangguan stres pasca-trauma.

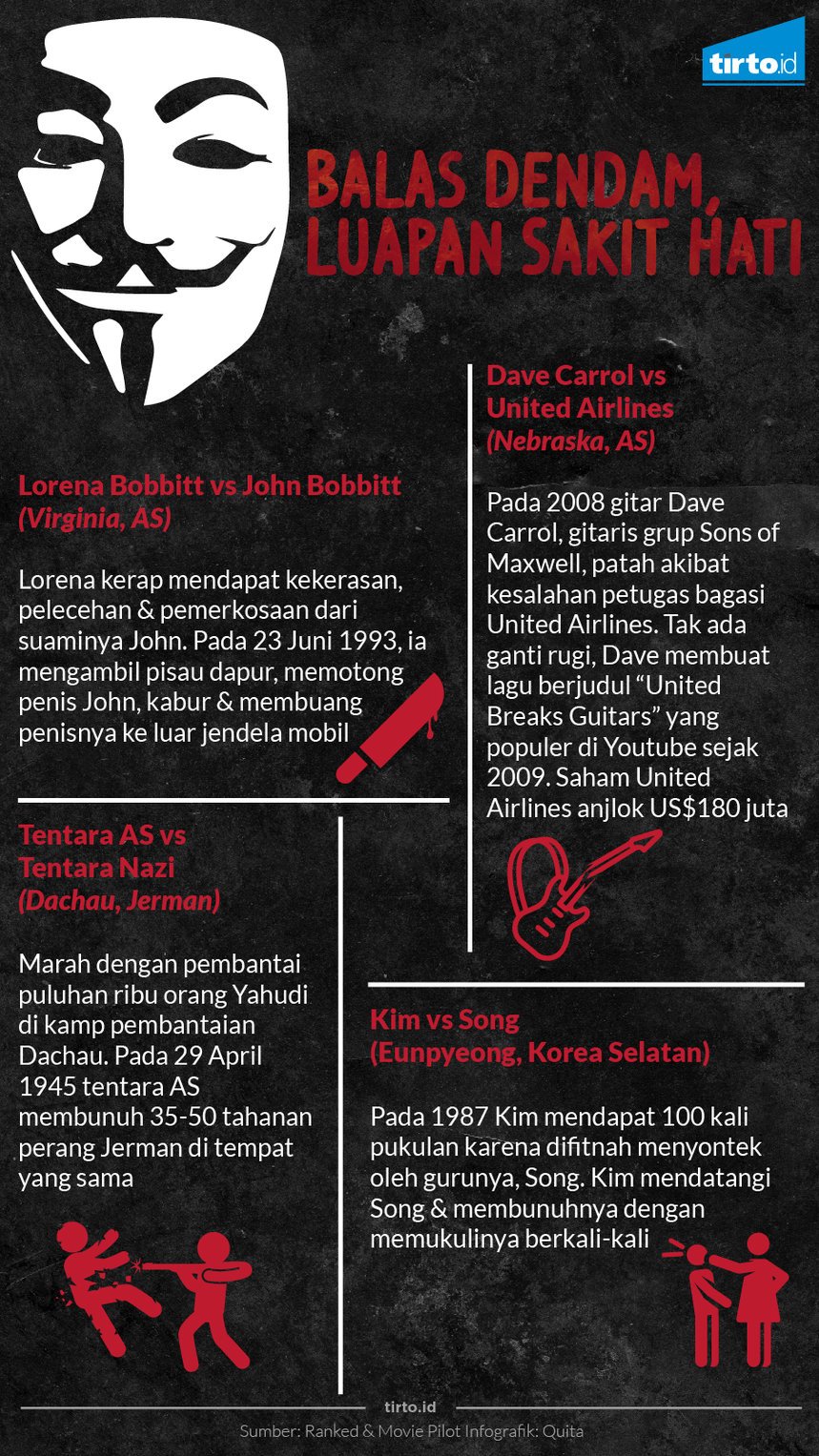

Hari pembalasan itu terjadi pada tanggal 23 Juni 1993. Lorena pulang ke rumah di malam hari dan menemukan suaminya sudah mabuk berat. Bak sudah menjadi ritual harian, John segera mencengkeram Lorena di bawah kuasanya, menanggalkan pakaian yang melekat di tubuh Lorena, dan memperkosanya bak seekor binatang kesurupan. Lorena hanya bisa menahan rasa sakit. Namun diam-diam, di dalam hati, ia merencanakan aksi pembalasan yang tak kalah kejamnya.

John tertidur pulas usai aksinya malam itu. Lorena berjalan sempoyongan ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Lorena, sebagaimana ia ceritakan kembali di acara Steve Harvey pada dua tahun lalu, mengaku sudah tak kuat lagi menahan beban, baik secara fisik maupun pikiran. Ia mengaku takut, namun ia lebih takut lagi membayangkan jika harus tinggal dengan John selama sisa usianya.

“Jadi, kupotong saja penisnya,” ujar Lorena dengan tenang.

Lorena lalu meninggalkan rumahnya dengan mengendarai mobil. Di tangannya masih tergenggam bagian penis John yang terpotong. Setelah melaju beberapa saat, ia membuang bagian penis itu keluar jendela mobil, dan jatuh di sebuah lapangan kosong. Tak butuh waktu lama bagi Lorena untuk menyadari bahwa tindakannya adalah sebuah pelanggaran hukum. Ia pun menepi, menelpon 911 dan tak melawan saat diamankan kepolisian. Lorena dibebaskan oleh pengadilan dengan dasar sebagai korban kekerasan rumah tangga.

Kisah Lorena dan John Bobbitt menjadi sensasi internasional kala itu dan membuka tabir kekerasan domestik yang secara laten masih terjadi di masyarakat. Saat Lorena masuk ke ruang wawancara di acara Steve Harvey, penonton perempuan masih bersorak kencang kepadanya, menunjukkan dukungan yang terus mengalir bagi seseorang perempuan pemberani.

Di belahan negara lain, aksi balas dendam selalu menyelimuti dinamika perjalanan sebuah masyarakat. Dendam adalah bara api yang ampuh untuk memobilisasi seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama keadilan, meski harus melawan hukum. Sejumlah penelitian menunjukkan bawa dendam adalah pemicu 20 persen kasus pembunuhan dan 60 persen dari kasus penembakan di sekolah.

Balas dendam juga bisa membentuk lanskap politik sebuah negara. Dalam sebuah laporan oleh Washington Post, misalnya, kemenangan Donald Trump di pemilu AS tahun 2016 lalu disebut sebagai hasil dari balas dendam orang-orang kulit putih di AS dinilai banyak yang marah dengan globalisasi. Konsep perdagangan bebas antar negara ini membuat banyak pabrik perusahaan AS dibangun di Cina, sedangkan AS sendiri kebanjiran pekerja asing (ilegal dan legal). Mereka yang menganggur pun merasa kalah. Dendam ini dengan pintarnya dimanfaatkan Trump untuk meraih suara.

Balas dendam erat kaitannya dengan agresi. David Chester dari Virginia Commonwealth University menyebut dendam sebagai “jembatan psikologis” yang hadir antara provokasi hingga agresi benar-benar muncul. Maka ia pun mencoba menggalinya lebih jauh dengan bekerja sama dengan Nathan DeWall dari University of Kentucky.

Dalam riset yang dipublikasikan di penelitian, Chester dan DeWall menyimpulkan bahwa orang yang dihina atau ditolak secara sosial akan merasakan sakit emosional. Area penanggung jawab rasa sakit di otak secara otomatis akan menyerukan agresi sebagai balasan. Ini semua, tulis mereka berdua, adalah respons yang dibawa manusia sejak purba.

Dalam penelitian lebih lanjut, Chester terkejut sebab sakit emosional ternyata berkelindan dengan kenikmatan. Saat seseorang mengalami provokasi atau penderitaan dari orang lain, memang akan timbul sakit hati, namun sekaligus muncul unsur kesenangan sebab memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam. Dalam arti lain, ia semacam telah memberi utang sakit kepada orang lain dan ia memiliki satu kesempatan berbuat agresif kepada orang tersebut secara sah. Demi keadilan, demi kepuasan hati.

Kesempatan membalas dendam juga mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab pada sikap penghargaan yang dikenal dengan nucleus accumbens. Orang yang diprovokasi bersikap agresif karena sesungguhnya tahu akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Pembalasan dendam, bagi Chester memang benar-benar bisa menjadi sesuatu yang manis.

Efek Negatif Berkepanjangan

Balas dendam bisa disepakati sebagai sesuatu yang destruktif. Biasanya serupa dengan tindakan yang memprovokasi lahirnya aksi pembalasan tersebut. Namun mengapa sepanjang sejarah peradaban manusia ia selalu ada dan terus berulang?

Michael McDullough, psikolog proses evolusi dari University of Miami, bertutur kepada BBC International bahwa balas dendam bukanlah “kesalahan evolusi”, namun sebatas menyajikan kegunaan tertentu pada manusia. Ya, pembalasan dendam bisa menghancurkan hubungan sampai menimbulkan kerugian materiil. Meski demikian, McCollough menilai fakta bahwa dendam terus memotivasi orang untuk bertindak bisa jadi mengartikan bahwa dendam juga memiliki sisi positif.

McCollough mencontohkan kultur di penjara atau geng di mana jika mengacau pada orang yang salah, serangan balasan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka jika A, misalnya, bisa mengontrol orang lain yang memiliki kapasitas balas dendam ke A tapi tidak melakukannya walaupun A bertindak sewenang-wenang, A akan memiliki kesempatan bertahan hidup lebih lama. Orang-orang akan berpikir dua kali untuk mengusiknya, sebab balas dendam bukan barang yang mahal bagi A.

Ada banyak kisah yang menampilkan balas dendam sebagai sesuatu yang positif. Selain kasus Lorena, ada juga kasus gitaris grup band Sons of Maxwell Dave Carrol pada 2008-2009 silam yang membuka borok maskapai United Airlines. Pada 2008 gitar Dave Carrol patah akibat kesalahan petugas bagasi United Airlines. Akibat tak ada ganti rugi, Dave membuat lagu berjudul “United Breaks Guitars” dan populer di Youtube sejak rilis tahun 2009. Saking populernya, saham United Airlines sampai anjlok 10 persen ($180 juta).

Kisah epik lain tercantum dalam pengalaman penjelajah Amerika Hugh Glass yang telah difilmkan dengan sukses oleh sutradara Alejandro G. Inarittu dan aktor Leonardo DiCaprio dalam The Revenant (2015). Glass ditinggal oleh rekan-rekannya usai sakit akibat diterkam beruang. Anaknya juga dibunuh seorang lainnya. Berangkat dari dendam membara, ia bertahan hidup mencari si pelaku meski luka masih menganga di tubuhnya dan tulang masih remuk di dalamnya.

Balas dendam, bagi sebagian orang ditetapkan sebagai alasan untuk meneruskan hidupnya setelah pernah hancur, sebab jika bunuh nyawa sendiri atau pasrah berarti ia telah kalah dan tertindas. Balas dendam, bagi McCollough bagaikan rasa gatal yang harus digaruk atau lapar yang harus dipuaskan dengan makan.

Namun, McCollough juga bukan serta merta mempersuasi orang-orang untuk membalas tiap sakit hati. “Kita bisa mengapresiasi untuk apa aksi balas dendam tersebut dan mencoba memahami bahwa ia bukan sebatas hal yang berkaitan dengan pikiran, namun juga sebagai cara untuk membantu orang untuk mengurangi hasrat pembalasan dendamnya,” jelasnya.

Dalam sebuah riset berseri yang dilaksanakan Chester dan DeWall yang dipublikasikan Maret 2017 dalam Journal of Personality and Social Psychology, ditemukan fakta bahwa para pembalas dendam sesungguhnya hanya mendapatkan kenikmatan temporer.

“Hampir sama dengan hal-hal lainnya yang akan terasa nikmat dalam momentum tertentu. Setelahnya Anda akan merasa lebih buruk dibanding saat Anda memulainya,” kata Chester.

Hal ini barangkali menjelaskan tentang konsekuensi panjang yang mesti dialami seorang pelaksana dendam. Seperti kisah yang datang dari Korea Selatan antara Kim dan Song. Pada 1987 Kim difitnah telah menyontek oleh gurunya, Song, dan mendapat 100 kali pukulan. Kim yang sakit hati berkali-kali meminta Song minta maaf sejak Januari 2008 atau 21 tahun berselang, namun tetap ditolak. Akhirnya Kim mendatangi Song di rumahnya dan membunuhnya dengan cara memukulinya berkali-kali. Kim ditangkap dan dipenjara seumur hidup.

Chester dan DeWall dalam penelitian lanjutannya mencoba untuk membedah isi otak seseorang yang bisa menahan diri untuk tak membalas dendam meski telah diprovokasi sedemikian rupa. Mereka menemukan bahwa bagian otak yang bertanggung jawab atas sikap tersebut adalah lateral pre-cortex bagian yang juga menangani penalaran dan menghambat tindakan impulsif seperti aksi balas dendam.

“Jadi kita tidak ditakdirkan untuk menyerah pada dorongan untuk membalas dendam. Kita telah mengambangkan bagian lateral pre-cortex yang sangat canggih yang bisa menghambat perilaku impulsif dan membimbing kita pada perilaku yang lebih sesuai dengan norma sosial. Ada harapan untuk persoalan ini, meski kita menyadarinya atau tidak,” kata Chester.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Akhmad Muawal Hasan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id