tirto.id - “Merapi kalau mau membuat jalan akan jalan sendiri. Tidak perlu ditutupi dam. Itu harus dibongkar,” tandas Mbah Maridjan, juru kunci Gunung Merapi, seperti disampaikan mantan Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto.

Dam yang dimaksud Mbah Maridjan adalah tanggul dan bak besar yang dibangun untuk menampung tumpahan lahar dingin hasil erupsi Merapi erupsi. Tahun 2001 itu, Mbah Maridjan mengatakan secara tegas kepada Bupati bahwa ia menolak pembangunan dam tersebut. Penolakan yang tak berarti karena pembangunan tetap saja dilakukan.

“Saya heran, mengapa Mbah Maridjan menghalangi. Saya mau bongkar mitos itu!” tekad Ibnu yang kemudian menulis buku berjudul Melacak Mitos Merapi: Peka Bencana, Kritis Terhadap Kearifan Lokal, dikutip dari Tempo.co.

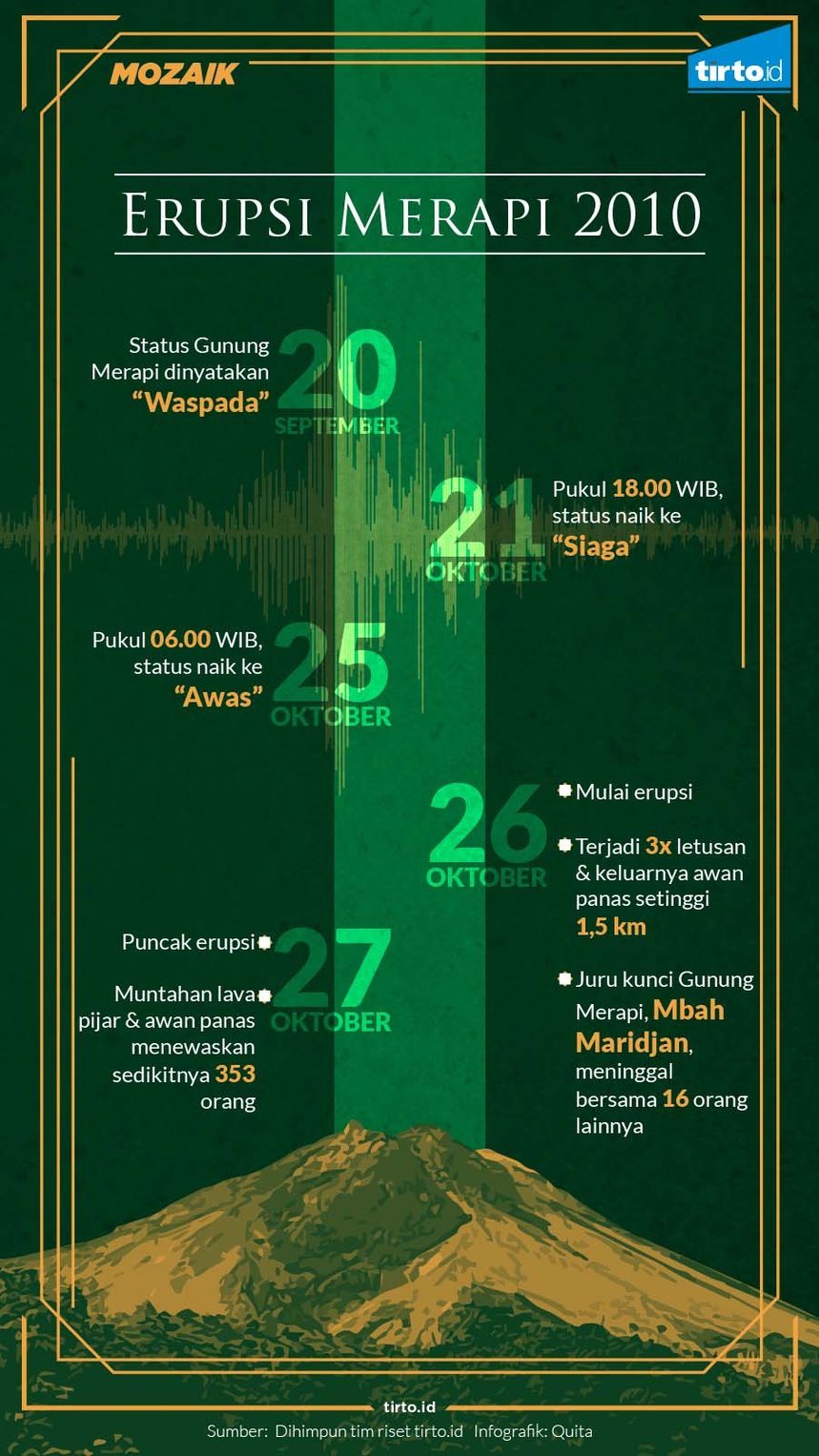

Waktu terus berjalan. Sembilan tahun kemudian, pada 26 Oktober 2010, di tengah Merapi yang sedang aktif-aktifnya memuntahkan lahar, Mbah Maridjan ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya di Dusun Kinahrejo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuah Merapi akhirnya menemukan jalannya sendiri.

Abdi Dalem Paling Setia

Mbah Maridjan punya alasan untuk menolak pembangunan tanggul di kawasan lereng Merapi. Ia adalah sosok yang sangat percaya kosmologi. Ia meyakini alam sudah mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk menghadirkan keharmonisan dan keseimbangan semesta.

Terlebih lagi Gunung Merapi, salah satu bukti kuasa alam paling megah di tanah Jawa. Mbah Maridjan meyakini, Merapi bukanlah sekadar onggokan gunung, melainkan suatu lingkungan atau komunitas yang saling terkait dengan seluruh makhluk yang beraktivitas di sekitarnya. Baginya, ada hubungan saling menjaga dan melindungi di lingkaran Merapi.

Lahir pada 1927, Maridjan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinahrejo. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada 1970, saat ayahnya masih hidup, Maridjan sudah diangkat sebagai abdi dalem Kraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah.

Baca Juga: Game of Thrones ala Kraton Jawa dan Yogyakarta

Sultan Hamengkubuwana (HB) IX pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Penewu Surakso Hargo, dengan pangkat sebagai Mantri Juru Kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Maridjan pun naik menjadi juru kunci Gunung Merapi sejak 3 Maret 1982.

Riwayat Erupsi Merapi

Sebagai juru kunci Merapi, Mbah Maridjan mengerti betul polah-tingkah gunung yang dikeramatkannya itu. Letusan-letusan kecil terjadi saban 2 atau 4 tahun. Erupsi yang sedikit lebih besar biasanya berkurun waktu antara 10 sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman yang benar-benar harus diwaspadai memang belum bisa dipastikan siklusnya, tapi yang jelas lebih memakan waktu lama.

Riwayat erupsi Merapi terbukti mengubah jalan sejarah. Letusan di abad ke-10, misalnya, disebut-sebut telah membuat Kerajaan Mataram Kuno (Medang) terpaksa pindah dari tengah Jawa ke bagian timur (Slamet Muljana, Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit, 2005:84). Kerajaan Hindu inilah yang nantinya menjadi cikal-bakal Majapahit, Demak, Mataram Islam, hingga Kesultanan Yogyakarta.

Kemudian, letusan yang terjadi pada 1006 membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik. Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan Prambanan (Arwan Tuti Artha, Langkah Raja Jawa Menuju Istana: Laku Spiritual Sultan, 2009:157).

Baca Juga: Penerus Tahta Berdarah Kasultanan Yogyakarta

Merapi rutin beraksi dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada 1786, 1822, 1872, dan 1930 yang menghancurkan tiga belas desa dan memakan korban tewas 1.400 jiwa. Namun, letusan terbesar terjadi pada 1872 yang menurut catatan geologi modern mencapai skala tinggi. Sepanjang tanggal 15 hingga 20 April 1872 itu, letusan berlangsung selama 120 jam nyaris tanpa henti.

Dan, letusan tahun 2010, yang menewaskan Mbah Maridjan, juga tercatat dalam level yang hampir sama.

Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak 1982, Mbah Maridjan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada November 1994, misalnya, beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedhus gembel dalam bahasa lokalnya, 60 orang meninggal dunia.

Empat tahun kemudian, Juli 1998, erupsi kembali terjadi namun semburannya mengarah ke atas sehingga nihil korban jiwa. Pada 2006, dua orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kaliadem. Dan akhirnya terjadilah erupsi dahsyat pada 2010 yang menelan korban dan kerugian cukup besar.

Merawat Merapi Sepenuh Hati

Mbah Maridjan selalu enggan jika diminta mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan, ia pernah dua kali menolak permintaan Sultan HB X, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY yang seharusnya menjadi junjungannya.

Penolakan pertama adalah pada 2006. Sultan HB X memerintahkan penduduk Kinahrejo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Namun, Mbah Maridjan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Srimanganti yang berada di lereng selatan Merapi. Ia selamat, tak kurang satu apapun juga.

Mbah Maridjan bukannya tidak menghormati Sultan HB X. Namun, status sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Maridjan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja.

Berkali-kali, Mbah Maridjan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan HB IX, ayahanda HB X, ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke laut selatan. Tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan HB IX bertakhta.

Baca Juga: Hamengkubuwana IX Melawan Soeharto dengan Diam

Mbah Maridjan lagi-lagi menampik permintaan Sultan HB X ketika Merapi menggeliat pada 2010. Ia percaya kasih-sayangnya akan dibalas setimpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa itu tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya.

Pengalaman bahwa Kinahrejo selalu terhindar dari marahabaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Maridjan. Kendati begitu, Mbah Maridjan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa jika memang harus berkorban demi tanggungjawabnya sebagai juru kunci.

Berkorban Demi Tanggungjawab

Pernah Mbah Maridjan ditanya mengapa ia selalu menolak dievakuasi. “Lha saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini malah kecele kalau saya pergi,” jawabnya sembari berkelakar.

Namun, pada 2010 itu, tingkah Merapi memang tidak lazim, lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aktivitas semburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya yang selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung.

Kali ini, Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai Kota Yogyakarta, juga hingga Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 kilometer. Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan Bogor.

Baca Juga: Pejuang Geologi Ditembak Mati di Lereng Merapi

Dan, tanggal 26 Oktober 2010, erupsi Merapi mencapai puncaknya. Mbah Maridjan tetap teguh pendirian, berdiam diri di dalam rumahnya, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud. Sang juru kunci rupanya sudah sangat siap dengan apapun yang bakal terjadi.

Erupsi Merapi 2010 tercatat salah satu yang paling dahsyat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 341 orang tewas, 368 orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan 61.154 orang dievakuasi. Adapun kerugian materi mencapai Rp 4,23 triliun, termasuk 3.307 bangunan yang mengalami kerusakan.

Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Maridjan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai nanti.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Zen RS