tirto.id - Sekitar 50-an lansia berkumpul di sebuah vila di Bogor, Kamis 14 April lalu. Jarak tak menjadi masalah meski para lansia ini rata-rata sudah berusia lebih dari 70 tahun. Ada yang datang dari Medan, Bali, Jawa Timur, Pare-Pare, dan Palu. Mereka adalah korban dan keluarga korban dari pembunuhan massal 1965-1966.

Para lansia itu begitu bersemangat untuk mengumpulkan aspirasi yang akan dibawa ke Simposium Nasional pada Senin, 18 April. Simposium bertajuk Membedah tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan itu digelar dengan harapan terciptanya sebuah rekonsiliasi.

Baru saja meluruskan kaki dan melepas penat setelah melewati perjalanan yang melelahkan, para orang tua itu terpaksa kembali ke Jakarta. Mereka diusir pemilik vila. Pengusiran yang tentu saja diutarakan dengan halus itu tidak dilakukan atas kemauannya sendiri. Ada sejumlah organisasi masyarakat yang datang dan ingin pertemuan itu dibubarkan.

Husni K. Effendi, seorang videografer berada di lokasi kala itu menyebut beberapa pihak yang datang. Salah satu ormas yang dia kenali adalah Gerakan Masyarakat Peduli Akidah atau yang biasa menyebut dirinya Gempa. Selain Gempa, ada juga ormas dari Pemuda Pancasila. Sisanya, Husni tak benar-benar tahu mereka datang dari mana.

Menjelang pukul 14.00, pemilik vila mendatangi Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian dan Korban Peristiwa 1965/1966. Bedjo lah yang mengkoordinir pertemuan itu. Sang pemilik yang ketakutan, mengutarakan bahwa ia tak ingin pertemuan itu dilanjutkan. Ia mengaku tak mau mengambil risiko jika terjadi kerusuhan. Kala itu, Bedjo masih bersikeras.

Sekitar pukul 4.30, Polres Cianjur datang bersama rombongan Brimob. Husni melihat ada puluhan anggota brimob dan kepolisian yang berjaga-jaga.

Bedjo keberatan untuk menghentikan acara dengan dalil, mereka—orang-orang tua itu—tidak sedang melakukan kegiatan berbahaya. Lagi pula, simposium yang akan mereka hadiri Senin nanti digelar secara resmi oleh negara dan akan dibuka oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Argumentasi Bedjo membuat pihak kepolisian tak mengambil tindakan apa-apa dan hanya menyerahkan kepada pemilik vila. Sayangnya, pemililki vila yang sudah terlanjur ketakutan memilih untuk mengusir para orang tua. Jam 7 malam, para lansia itu kembali ke Jakarta dan bermalam di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Tentang Simposium

Sehari sebelum peristiwa pengusiran itu, panitia Simposium Tragedi 1965/1966 menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Pers. Sidarto Danusubroto, salah satu panitia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) berharap simposium itu akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965.

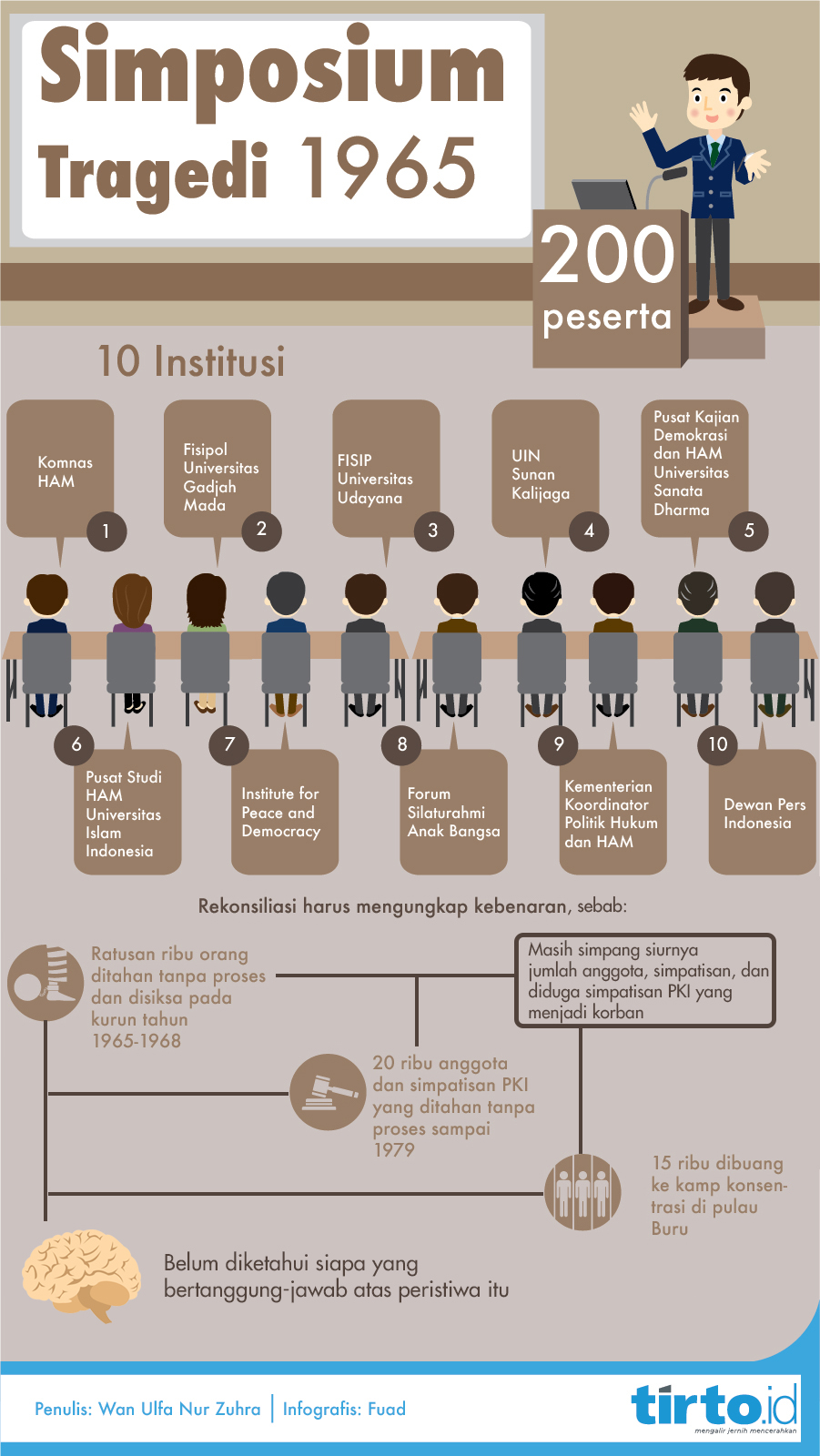

"Ini adalah upaya bersama untuk menyembuhkan luka terdalam bangsa secara jujur, adil, dan beradab," katanya. Simposium ini akan dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai elemen yang terkait tragedi lima puluh tahun lalu itu.

Ada sepuluh institusi yang bekerja sama menggelar simposium ini. Selain Komnas HAM dan Watimpres, ada Fisipol Universitas Gadjah Mada, FISIP Universitas Udayana, UIN Sunan Kalijaga, Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Dharma, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Institute for Peace and Democracy, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, dan Dewan Pers Indonesia.

Sejumlah nama yang akan hadir sebagai pembicara antara lain Syafii Ma’arif, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Taufik Abdullah, Sulastomo, Muladi, Asvi Warman Adam, Todung Mulya Lubis, Ariel Heryanto, Baskara T Wardaya, Budiawan, Risa Permanadeli, Limas Sutanto, Yosef Djakababa, Idhamsyah Eka Putra, Marsudi Suhud, Imam Azis, Letjen (Purn) Agus Widjojo, Kamala Chandrakirana, Harry Wibowo, Ifdhal Kasim, Catherine Pandjaitan, Svetlana Nyoto, Nani Nurani, dan Galuh Wandita.

Ini menjadi simposium pertama dalam sejarah Indonesia yang mempertemukan berbagai kubu yang selama ini kerap berseberang pandangan tentang Tragedi 1965. Pertanyaannya, bagaimana agar tragedi di masa lalu itu dapat diselesaikan secara komprehensif?

Di tengah-tengah konferensi pers itu, Agus Widjojo berkata, "Kita tidak akan menjustifikasi siapa salah siapa benar, tetapi apa yang salah sebagai bangsa. Itu yang kita ambil untuk menjamin tidak terjadi lagi di masa mendatang."

Sepintas, tak ada yang salah dengan kalimat itu. Tetapi apakah benar tidak ada pihak yang salah dalam sebuah pelanggaran HAM berat? Apakah ini sinyal bahwa simposium itu hanya akan fokus membahas proses rehabilitasi atau rekonsiliasi tanpa mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat itu?

"Orang-orang bisa berekonsiliasi setelah ada pengungkapan kebenaran." Kalimat itu diucapkan Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Right Watch (HRW). Lembaga HAM internasional itu menggelar pertemuan dan diskusi dengan sejumlah wartawan di hari yang sama dengan konferensi pers tentang Simposium Naional.

"Orang-orang tidak bisa berteman dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu tanpa pengakuan tentang apa yang sebenarnya terjadi," imbuh Roth. Baginya, rekonsiliasi tanpa mengungkap kebenaran adalah rekonsiliasi semu.

Dari pantauan HRW atas Tragedi 1965, Roth melihat ada sejumlah pihak yang berupaya menghalangi proses pengungkapan kebenaran. Usaha untuk menyembunyikan sejarah datang dari tentara dan orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Tragedi 1965 memang salah satu dari banyak tragedi di negeri ini yang memakan korban cukup banyak. Sampai saat ini, tak ada angka pasti tentang berapa anggota dan simpatisan atau yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati dibunuh.

Belum lagi ratusan ribu yang ditahan tanpa proses dan kerap disiksa pada kurun tahun 1965-1968. Setidaknya ada 20 ribu anggota dan simpatisan PKI yang ditahan tanpa proses sampai 1979, termasuk 15 ribu yang dibuang ke kamp konsentrasi di pulau Buru. Bertahun-tahun setelah itu, anak-cucu mereka juga mendapat diskriminasi yang dilakukan langsung oleh negara.

Kesimpangsiuran sejarah itu, menurut Roth, harus dibuat menjadi jelas. Termasuk siapa yang bertanggung jawab. Kalau terbukti dan masih hidup, orang-orang itu patut diproses secara hukum. "Presiden Jokowi harus berani berdiri melawan mereka yang ingin ini ditutupi," kata Roth.

Rekaman CIA

Salah satu cara mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data terkait Indonesia pada tahun 1965.

Maret lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melayangkan surat ke Gedung Putih guna meminta dibukanya rekaman tersebut. Dua minggu berselang, surat itu mendapat jawaban. "Silakan cari data tersebut di beberapa universitas berikut," begitu inti jawaban Gedung Putih seperti diceritakan kembali oleh Nurkholis, anggota Komnas HAM yang berperan sebagai ketua penyelidikan Tragedi 1965.

Nurkholis sepakat bahwa rekaman dan data dari Amerika itu dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran. "Kalau data-data seperti itu ada, akan lebih komprehensif. Jadi kita akan mengetahui, sebenarnya kejadian di masa lalu itu seperti apa," katanya. Namun, Komnas HAM belum berhasil mendapatkannya.

Komnas HAM sebenarnya sudah menyelesaikan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat pada 1965-1966. Berkas itu sudah berada di Kejaksaan Agung, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.

Komnas HAM lebih menekankan penyelidikannya pada Undang-undang Pengadilan HAM. Sementara Kejaksaan Agung melihat perkara tersebut sebagai pidana. Ada perbedaan sudut pandang antara kedua lembaga itu.

Di titik ini, HRW berpendapat Presiden Jokowi harus turun tangan. Jokowi harus meminta langsung kepada Presiden AS Barrack Obama untuk membuka data tersebut sebagai tambahan bukti. "Kalau presiden Jokowi secara resmi meminta presiden Obama membuka data itu, saya sangat yakin Obama akan mengabulkan," kata Roth kepada Tirto.id.

Membuka tabir peristiwa itu sangat penting, terutama untuk para korban. Karena faktanya, para korban yang sudah bebas itu tak pernah benar-benar bebas. Dalam diskusi dengan HRW, Ketua Kontras Haris Azhar melontarkan satu kalimat. "Mereka sudah dibebaskan, tetapi belum mendapat kebebasan." Mereka adalah anggota PKI, simpatisan, serta anak dan cucunya.

Persis seperti yang dialami 50-an orang-orang tua di Bogor Kamis lalu. Untuk berkumpul dan berdiskusi saja mereka tak boleh. Mereka masih dianggap ancaman. Entah sampai kapan.

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id