tirto.id - Ini adalah kisah panjang tentang kekerasan serta pelecehan seksual yang tak pernah rampung dibahas. Stigma, ketidakberpihakan hukum, dan diskriminasi membuat cerita ini jadi lebih payah, terutama saat menimpa kelompok disabilitas.

Siti Rodiah membuka percakapan siang itu dengan kepiluan teman tuli yang buta isu seksualitas. Saking dalamnya jurang pengetahuan reproduksi mereka, tak jarang pelecehan pun dianggap sebagai hal lumrah. Siti paham betul komunitas teman tuli punya banyak hambatan ketika harus "belajar" dengan bahasa mayoritas.

“Teman tuli tidak mendalami edukasi seks karena tak ada bahasa yang dipahami. Jadi seringkali diam saja, tidak paham [bahwa] ketika dilecehkan harus melawan,” katanya dalam diskusi “Bebas Stigma Series” yang digelar oleh Perkumpulan Samsara, organisasi yang fokus pada isu pemenuhan akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi.

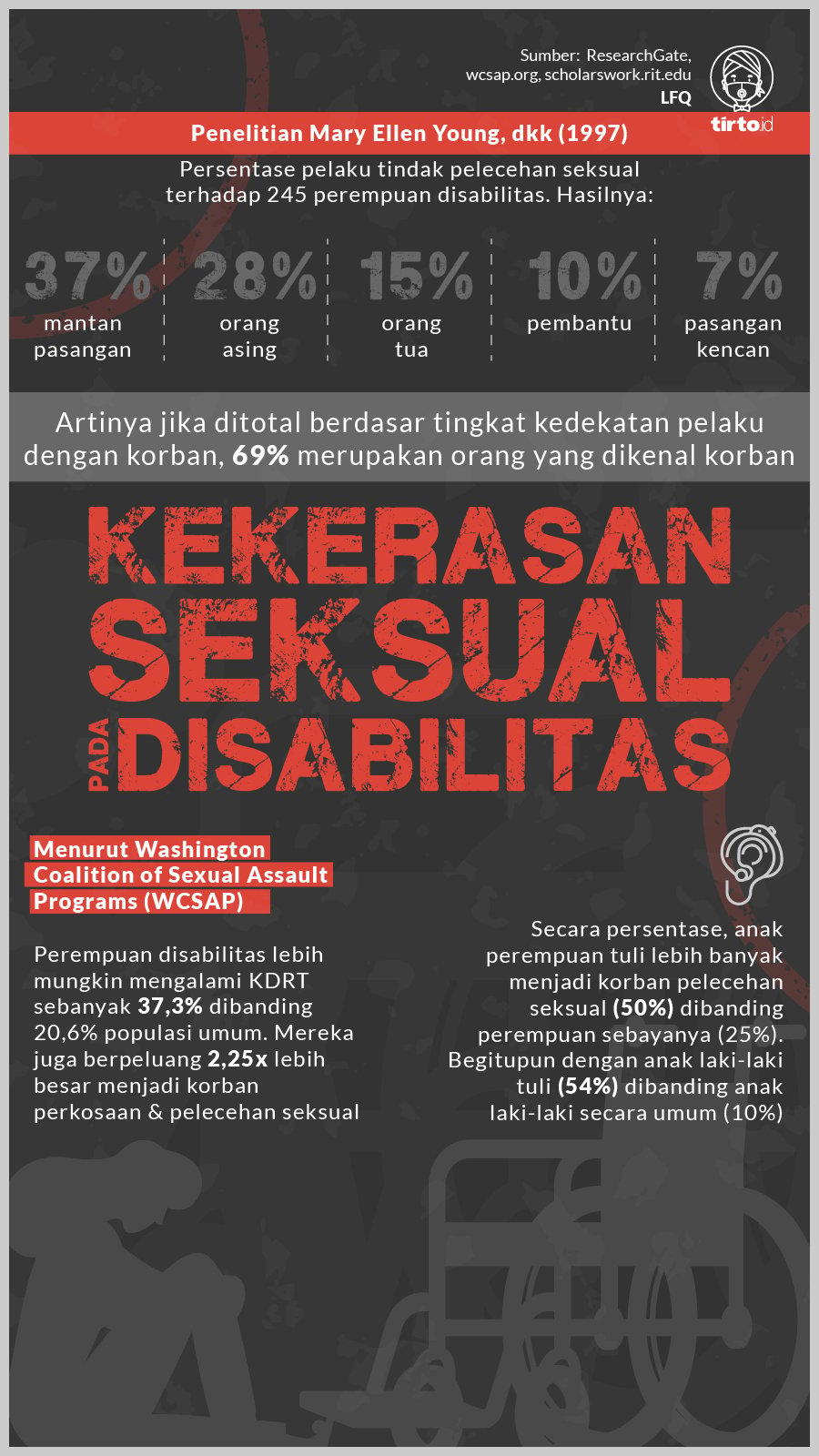

Secara persentase, anak perempuan tuli memang lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual (50 persen) dibanding sebayanya (25 persen). Begitupun dengan anak laki-laki tuli (54 persen) dibanding anak laki-laki secara umum (10 persen).

Siti kemudian melanjutkan kisah seorang kawannya, korban pemerkosaan yang harus menelan sendiri kepahitan hidup karena tak paham alur pelaporan hukum. Tanpa sengaja korban justru membuang bukti-bukti kejahatan. Padahal aparat mensyaratkan korban langsung melakukan visum setelah kejadian dan melapor tanpa harus mandi terlebih dulu.

Dalam konstruksi sosial kita yang timpang, upaya mencegah kekerasan seksual semakin menekan ruang gerak difabel. Atas nama keselamatan, difabel malah dilarang keluar rumah, bepergian terlampau jauh, dan bersosialisasi dengan lawan jenis, alih-alih mendapat perlindungan khusus.

Kisah serupa dituturkan kembali oleh pendamping korban perkosaan disabilitas dari LBH APIK, Tuani Sondang. Empat kali ia menangani kasus perkosaan terhadap disabilitas intelektual, empat kali pula kliennya mendapat respon menyudutkan dari aparat.

“Karena secara usia mereka sudah masuk kategori dewasa, aparat menanyakan, ‘ini pacar kamu ya? Kok kamu mau’,” ungkap Tuani dalam diskusi bersama Rutgers. Padahal, lanjutnya, semua bukti mulai dari rekaman kamera pengawas hingga saksi sudah lengkap dan memberatkan terduga pelaku.

Tidak sepatutnya aparat menggiring pertanyaan ke arah relasi timbal balik dalam kasus perkosaan. Terlebih korban disabilitas intelektual memiliki hambatan fungsi intelektual dan fungsi adaptif sehingga umur psikisnya bisa dibilang setara anak-anak.

“Aparat baru cepat merespons ketika kasusnya viral, kalau jauh dari media susah diproses,” imbuh Tuani. Rasanya bisa kita pahami bersama, berkaca pada beberapa kasus kekerasan seksual belakangan. Tak heran jika anekdot “lapor pada netizen dulu, baru aparat” muncul sebagai respons ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dalam menangani kekerasan seksual.

Tersekat Bahasa

Selain konstruksi sosial yang merendahkan dan menekan suara disabilitas, ketiadaan pendidikan reproduksi membuat disabilitas sulit memahami isu seksualitas. Jangankan panduan sesuai bahasa atau tingkatan pemahaman mereka, literatur pendidikan seks secara umum saja masih minim dibahas di negara kita.

Padahal disabilitas bukan aseksual, mereka punya hasrat seksual yang sama, sehingga berhak mendapat edukasi reproduksi. Dan idealnya literatur pendidikan seksual menyesuaikan jenis disabilitas, misalnya audio atau braille untuk disabilitas visual, kemudian gambar dan bahasa isyarat untuk teman tuli, atau permainan peran serta gambar untuk disabilitas intelektual dan mental.

“Pendidikan seksual ini harus bisa dialihbahasakan supaya kami paham cara pencegahannya,” lanjut Siti. Ia menyadari ancaman kekerasan seksual kepada disabilitas terjadi di banyak tempat termasuk di rumah. Bahkan para pelaku mayoritas justru berasal dari orang-orang terdekat korban.

Penelitian Mary Ellen Young, dkk (1997) menghitung persentase pelaku tindak pelecehan seksual terhadap 245 perempuan disabilitas. Hasilnya, 37 persen adalah mantan pasangan, 28 persen orang asing, 15 persen orang tua, 10 persen pembantu, dan 7 persen pasangan kencan. Artinya, jika ditotal berdasar tingkat kedekatan pelaku dengan korban, 69 persen merupakan orang yang dikenal korban.

Sudah Jatuh, Tertimpa Semesta

Masih banyak keluarga atau lingkaran terdekat difabel yang menganggap disabilitas sebagai aib sehingga mereka harus membatasi mobilitasnya, bahkan tidak diurus dokumen kependudukannya. Masalah terakhir turut mempersulit penanganan hukum saat tertimpa kekerasan seksual.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah disabilitas di Indonesia mencapai angka sekitar 5 persen total statistik atau setara 22,5 juta jiwa. Namun di negara yang bahkan belum memenuhi kebutuhan dasar difabelnya, pencatatan jumlah kekerasan seksual pada kelompok ini jelas tak tersedia secara komprehensif.

Jika menilik negara lain seperti Inggris, misalnya, terdapat 1.400 anak difabel menjadi korban pelecehan setiap tahun dari total 14,1 juta difabel di sana. Itu baru jumlah korban anak, belum termasuk mereka yang dikategorikan cukup umur.

“Studi global United Nation Population Fund (UNFPA) menyebut perempuan disabilitas 10 kali lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender,” demikian tulis sitasi UNFA, organisasi naungan PBB di bidang kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, populasi, dan strategi pembangunan.

Sementara seturut Washington Coalition of Sexual Assault Programs (WCSAP)--organisasi di Amerika Serikat yang mengadvokasi korban kekerasan seksual--perempuan disabilitas lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 37,3 persen dibanding 20,6 persen populasi umum. Mereka juga berpeluang 2,25 kali lebih besar menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual.

Menjadi difabel sekaligus korban kekerasan seksual adalah kiamat bagi mereka. Persentase kekerasan seksual di kelompok ini bisa dibilang mengkhawatirkan. Bayangkan saja sebanyak 50 persen perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual lebih dari sepuluh kali. Dari jumlah tersebut hanya 3 persen kasus yang masuk laporan hukum. Yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual pada disabilitas intelektual, 80 persen menimpa perempuan dan 30 persen laki-laki.

“Itupun ketika menjadi korban kita seperti berjuang sendiri, bayar visum dan psikiater mandiri, cari rekaman kamera pengintai, [dan] saksi-saksi--yang mana termasuk tugas dan tanggung jawab aparat,” Tuani kembali membeberkan getirnya proses hukum di Indonesia saat mendampingi korban kekerasan disabilitas.

Padahal beban pengeluaran difabel lebih besar karena harus membeli beragam alat penunjang hidup. Misalnya seperti alat bantu dengar untuk teman tuli, alat bantu jalan atau tangan dan kaki prostetik untuk disabilitas daksa.

Untuk menjalani aktivitas sehari-hari saja mereka sudah harus berjuang keras. Apalagi ketika menjadi korban kekerasan seksual. Membebani mereka dengan membayar visum, psikiater, dan perkara penunjang laporan lainnya sama saja meletakkan semesta di pundak mereka: membunuh secara pasti.

Editor: Irfan Teguh Pribadi