tirto.id - “Kita buang dan lupakan saja sastra lama dan kita bangun sastra yang baru.”

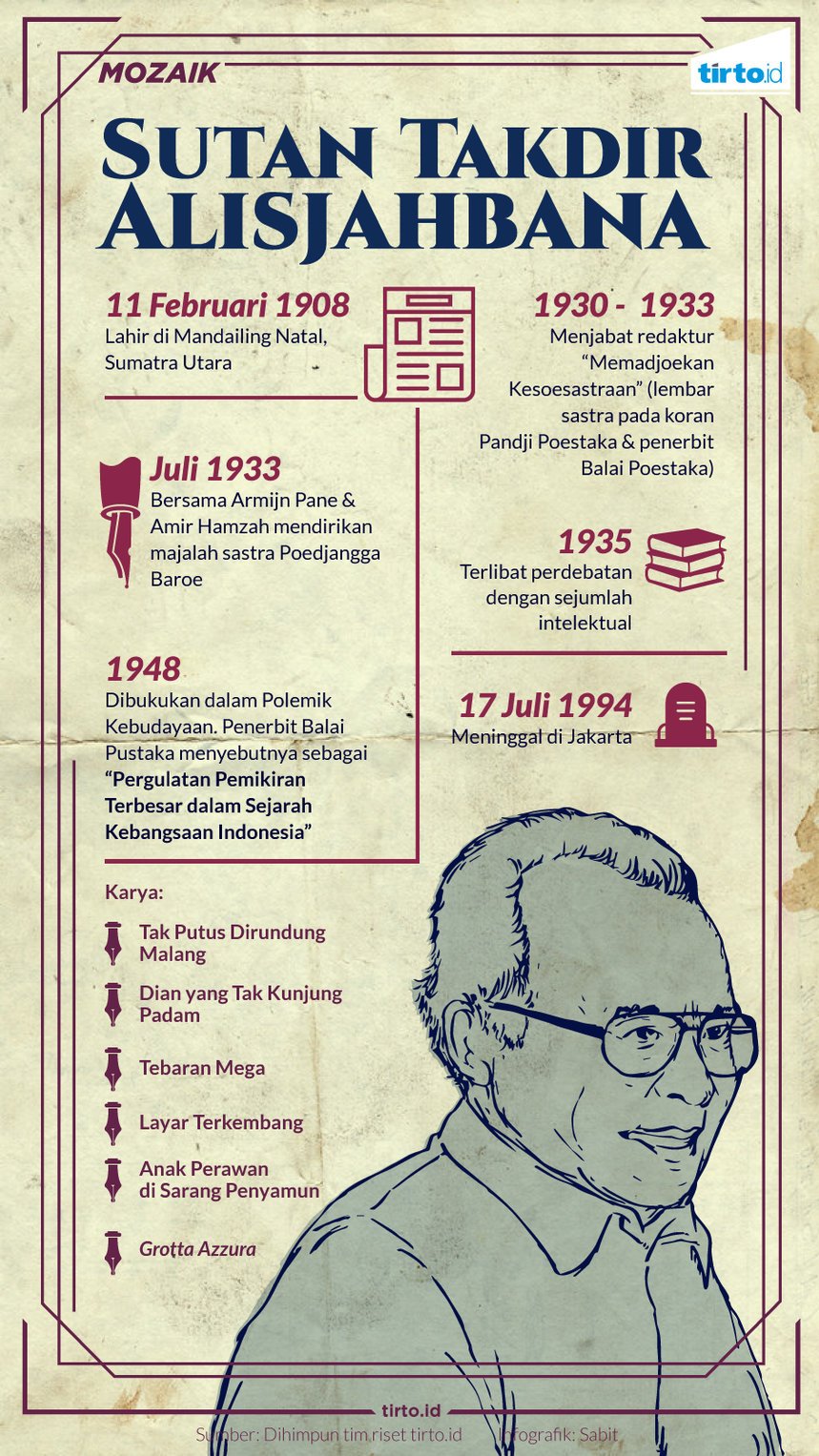

Kalimat itu diucapkan Sutan Takdir Alisjahbana dengan penuh keyakinan. Ia salah satu pendiri majalah Poedjangga Baroe yang gemas dengan stagnasi kesusastraan lama. Menurutnya, kesusastraan lama tidak berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat.

Sumber utama semangat perubahan itu, bagi Takdir, adalah kebudayaan Barat. Dalam pandangannya, pengaruh Barat adalah sebuah keniscayaan.

“Kedatangan bangsa Barat di negeri ini dalam segala hal membawa perubahan,” tulisnya dalam Perjuangan Tanggungjawab dalam Kesusastraan (1977).

Ia merasa ganjil jika kesusastraan yang hendak membayangkan jiwa suatu bangsa dalam segala hal tidak terkena pengaruh tersebut. Takdir lalu menyebut bahwa kesusastraan Melayu dengan bentuk-bentuknya yang tradisional, selama ini tumbuh sendiri dan tersembunyi di balik tembok yang tiada dapat dilalui angin. Betapa rapatnya.

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa prosa Melayu lama diibaratkan sebuah sungai yang telah dikuasai manusia: tak ada gelora, tiada arus deras yang menghantam, dan senantiasa tenang.

“Sungai yang tepinya telah bersemen, liku dan belok-beloknya telah diluruskan, dalamnya telah disamakan, lekuk-lekuknya telah diperbaiki dan di sana-sini telah dipasang pematang yang indah dan rapi. Hujan di hulu tiada mengesan, musim kemarau airnya tiada berubah," tulisnya.

Dalam amsal yang lain, Takdir menyebut prosa Melayu seperti kuda yang sudah dikekang, ia telah jinak sejinak-jinaknya. Penunggangnya bisa mengantuk-ngantuk duduk di atas pelana. Ia sudah tahu jalan kudanya.

Perumpamaan-perumpamaan telengas tersebut menurutnya lahir karena para pengarang prosa lama kerap tak menjelmakan perasaan dalam dirinya, tapi sekadar menguraikan dan menerangkan perasaan itu. Ia menambahkan bahwa bentuk uraian perasaan pun telah beribu kali memakai bandingan-bandingan yang itu-itu saja. Misalnya: bibir seperti delima merekah, umur setahun jagung, dan sebagainya.

“Bukan sekali-kali kami hendak mengatakan, bahwa cara menyusun cerita, cara memilih perkataan itu buruk sekaliannya!” tegas Takdir.

Selamat Tinggal Peradaban Usang

Keranjingan Takdir terhadap budaya Barat, menurut Keith Foulcher dalam Pujangga Baru: Kesusastraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933-1942 (1991), membuat ia menggambarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami proses evolusi di bawah pengaruh Barat.

Evolusi itu, menurut Takdir, adalah perubahan tatanan masyarakat yang semula berdasarkan kolektivisme, beralih ke tatanan lain berdasarkan konsep individualisme. Ia pun mendesak agar para seniman mengakui dan menjadi bagian dari kenyataan baru itu.

Takdir juga mengusulkan pembagian yang tegas antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Dan pengaruh ini hendak ia diterapkan juga dalam kesusastraan, salah satunya terhadap puisi.

Ia berpendapat bahwa pengakuan bagi usaha penemuan keaslian puisi tidak ada dalam masyarakat tradisional. Puisi dibacakan dan dinyanyikan sekadar untuk hiburan, pengantar makan dan minum, atau bercakap-cakap.

“Sebagai hiburan niscaya mengandung cerita yang memikat, sebagai pengiring acara lain niscaya mengenakkan telinga. Masyarakat tradisional tidak memperhatikan puisi di luar cerita yang dikandungnya dan di luar musik yang dihidangkannya: kebanggaan terhadap mutu orisinalitas dan kepribadian tidak diperlukan,” tulisnya.

Tradisi pantun dan syair yang tak lepas dari ungkapan-ungkapan lama yang sesuai dengan tema-tema yang tidak berubah, bagi Takdir adalah sesuatu yang mengecilkan individualitas. Pola-pola formal tersebut tidak memberikan ruang bagi pengucapan ekspresi individual. Karena tanggapan individual berbeda-beda, begitu pula bentuk dan tema puisi seharusnya juga berbeda-beda supaya sesuai.

“Dalam hal kesusastraan, tokoh-tokoh muda itu—terutama Sutan Takdir Alisjahbana—menunjukkan berbagai kelemahan yang ada dalam tradisi penulisan puisi kita seperti yang terlihat dalam pantun dan syair. Mereka mencoba meyakinkan kita bahwa cara terbaik untuk memajukan sastra kita adalah dengan mencontoh berbagai cara pengucapan yang berasal dari Barat,” tulis Sapardi Djoko Damono dalam “Kesusastraan Indonesia Sebelum Kemerdekaan” (Jurnal Kalam No. 25, 2013).

Semangat Takdir yang menggebu-gebu dalam arus perubahan yang ia usung, bukannya tanpa kesadaran terhadap reaksi masyarakat yang ia sebut “tradisional”. Ia menyadari bahwa ada pihak-pihak yang mengejek dan mengatakannya sebagai anak muda yang mabuk kebaratan. Tapi ia tetap yakin bahwa bentuk-bentuk sastra Barat yang ia anggap modern tak dapat dielakkan.

Menurutnya, penemuan bangsa lain yang lebih pandai dan berpengetahuan bakal mendatangkan manfaat kepada bangsa Indonesia, termasuk dalam hal ini pengaruh kesusastraan yang Barat yang dapat menyuntikkan semangat baru bagi kesusastraan Melayu yang ia anggap telah layu.

“Perlahan tembok rapat itu (kesusastraan Melayu) mendapat angin segar dari Barat dan tumbuhnya berubah dari sediakala,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam “Kesusastraan di Zaman Pembangunan Bangsa” yang ia tulis dalam Poedjangga Baroe tahun 1938, ia telah mengambil sikap bahwa dalam zaman pancaroba kebudayaan, sastrawan yang sadar tak mungkin terhanyut melukiskan apa saja yang dihadapinya. Ia mesti memilih dan dalam pilihannya itu ia adalah suatu faktor yang kuat dalam membentuk manusia baru dan dunia baru.

“Demikianlah ketika tahun 1971 terbit Grotta Azzurra, pada hakekatnya saya hanya menarik konsekuensi dari pendirian yang saya rumuskan dalam tahun 1938. Indonesia menjadi dunia, soal-soal masyarakat dan kebudayaan Indonesia menjadi soal-soal masyarakat dan kebudayaan dunia,” tulisnya.

Sumasno Hadi dalam “Pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana tentang Nilai, Manusia, dan Kebudayaan” (Jurnal Filsafat Wisdom Vol. 21 No. 1, April 2011) menerangkan bahwa sejak Polemik Kebudayaan, yang mulai bergulir pada 1935, Takdir memikirkan masalah kebudayaan dalam rangka memperjuangkan gagasan modernisasi. Adapun inti modernisasi, menurut Takdir, ialah perubahan dari kebudayaan statis menuju kebudayaan progresif.

“Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa kebudayaan nasional seharusnya merupakan suatu kebudayaan modern yang mampu menjadikan bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju,” tulis Sumasno.

Sutan Takdir Alisjahbana wafat pada 17 Juli 1994, tepat hari ini 24 tahun lalu, dalam usia 86. Gagasannya tentang modernisasi kebudayaan Indonesia, termasuk di dalamnya soal kesusastraan, adalah warisan berharga bagi perjalanan bangsa.

Ia juga dikenal sebagai sosok yang trengginas dalam berpendapat dan berargumentasi. Polemik Kebudayaan yang ia pantik disebut oleh penerbit Balai Pustaka sebagai “Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia”.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id