tirto.id - Pada 1 Desember 2020, pembawa acara prakiraan cuaca untuk WAPA (stasiun televisi di Puerto Rico) Ada Monzon tersungkur usai menerima kabar buruk dari ilmuwan atmosfer Jonathan Friedman. Kabar buruk itu bukan tentang topan atau tornado yang bakal menghantam Puerto Rico, melainkan radio teleskop berbukaan tunggal (single-aparture) terbesar di dunia Arecibo Observatory rubuh dan hancur tak bisa digunakan.

Demikian dikisahkan oleh Daniel Alarcon dalam artikel "The Collapse at Arecibo" yang dimuat The New Yorker (5 April 2020).

Bagi Monzon, rubuhnya Arecibo merupakan bencana yang "benar-benar melukai hatiku” dan juga setiap warga Puerto Rico. Bagi Puerto Rico yang berstatus sebagai negara yang dikendalikan konstitusi Amerika Serikat, teleskop Arecibo adalah kebanggaan. Teleskop yang dibangun atas pendaan dari The Advanced Research Project Agency (DARPA) itu kemudian jadi simbol kekuatan dan kemandirian masyarakat Puerto Rico di bidang sains.

Terlebih, sejak mulai beroperasi pada 1963, Arecibo Observatory menjadi salah satu tempat favorit para ilmuwan mengungkap rahasia langit: es di kutub Merkurius, durasi presisi rotasi planet-planet, hingga pemetaan permukaan Venus.

Radio teleskop Arecibo sesungguhnya dibangun untuk mendeteksi misil balistik dalam menghadapi Perang Dingin. Tapi, teleskop ini juga berperan dalam pengujian teori relativitas Albert Einstein. Dan pada 1974, dipimpin astronomer asal Cornell University Frank Drake serta Carl "pale blue dot" Sagan, Arecibo Observatory menjadi tempat ditembakkannya Arecibo Message. Pesan berbentuk kode biner yang dikemas dalam gelombang radio itu berisi segala tetek-bengek peradaban manusia. Arecibo Message ditembakkan ke luar angkasa sejauh 25 ribu tahun cahaya dengan harapan dapat diterima makhluk ekstra terestrial (alien).

Gara-gara statusnya yang sangat krusial bagi ilmuwan, “Arecibo Observatory” kemudian bertransformasi menjadi kata ganti "Puerto Rico".

Seturut Mike Brown dalam memoarnya How I Killed Pluto and Why It Had It Coming (2010), Arecibo Observatory berperan sangat besar bagi kemajuan astronomi. Jauh sebelum Arecibo Observatory dibangun, para ilmuwan hanya dapat menggunakan pelbagai teknik fotografi dan teleskop optik dalam mempelajari antariksa.

Untuk mencari planet baru, misalnya, ilmuwan musti memotret berkali-kali ke lokasi langit sama secara kontinu. Keberadaan planet bakal terdeteksi dari adanya titik cahaya berukuran serupa, tapi berlokasi berbeda. Jika setiap titik itu membentuk suatu lintasan kala setiap foto di sandingkan, kemungkinan besar itu adalah planet atau benda langit lain.

Sayangnya, foto yang dihasilkan—entah menggunakan plat tembaga, film, atau pun digital—tak dapat menghasilkan gambar langit yang sempurna karena keterbatasan resolusi. Terlebih, pantulan cahaya dari planet-planet yang berada di luar lingkup tata surya terlalu redup untuk ditangkap kamera. Kendala lain, di zaman elektrik saat ini, polusi cahaya lampu dari perumahan atau kota mudah merusak intensitas foto.

Keadaan macam itu bakal lebih menyulitkan untuk mempelajari nebula, galaksi, atau benda-benda langit lain yang berjarak ratusan hingga ribuan tahun cahaya dari Bumi.

Keterbatasan teknik fotografi dalam menangkap gambar langit pernah pula bikin masalah. Pada 1877, ahli astronomi asal Italia Giovanni Schiaparelli jadi bahan tertawaan publik gara-gara menyebut Mars, planet yang hendak diokupasi Elon Musk itu, memiliki sungai irigasi (canali) di permukaannya.

Arecibo Observatory dibangun untuk mengatasi keterbatasan teknik fotografi itu. Arecibo Observatory memungkinkan ilmuwan mempelajari pelbagai benda langit dengan cara mengotak-atik hitungan matematis gelombang radio yang diterimanya (spektroskopi), entah berupa pantulan gelombang atau pun gelombang alamiah yang terpancar dari objek sasaran.

Sayangnya, tetap ada satu masalah krusial yang acap kali gagal diatasi oleh teleskop radio, yakni atmosfer Bumi. Selain bermanfaat melindungi Bumi dari gempuran asteroid atau komet, atmosfer (termasuk awan) memiliki sifat yang dapat mendistorsi cahaya dan spektrum elektromagnetik. Meskipun sebagian gelombang radio dapat menembus Bumi tanpa terdistorsi, mayoritas gelombang—di antaranya gelombang infra merah, ultraviolet, juga sinar x dan gamma—tetap bakal terdistorsi karenanya.

Untuk mengatasi masalah ini, di waktu yang hampir bersamaan dengan dibangunnya Arecibo Observatory, sebuah teleskop serupa juga dibangun. Bukan di Puerto Rico—bahkan bukan di Bumi, melainkan di luar angkasa yang terbebas dari atmosfer.

Riwayat Ide Teleskop Luar Angkasa

Mimpi manusia menempatkan teleskop di luar angkasa telah mencuat sejak 1923. Ide itu digaungkan oleh fisikawan asal Jerman bernama Hermann Oberth melalui bukunya Die Rakete zu den Planetenraumen (Dengan Roket ke Luar Angkasa). Namun begitu, Oberth tak menjelaskan secara terperinci keuntungan memiliki teleskop di luar angkasa.

Sepuluh tahun kemudian, Direktur Princeton University Observatory Henry Norris Russell menjelaskan pada dunia bahwa teleskop luar angkasa bermanfaat untuk memperoleh gambar atau data sempurna dari objek langit. Pasalnya, dengan berada di luar angkasa, proses menangkap gambar atau data tidak terganggu atmosfer Bumi.

Pada 1940, Richard Richardson mencoba menyebarkan mimpi ini ke dalam benak khalayak umum. Di majalah Astounding Science Fiction, Richardson menulis proposal penciptaan teleskop dengan cermin berdiameter 300 inci yang bakal ditempatkan di Bulan.

Sayangnya, sebagaimana dituturkan Robert Zimmerman dalam The Universe in a Mirror: The Saga of the Hubble Space Telescope and the Visionaries Who Built It (2010), para ilmuwan justru menganggap ide-ide itu tak realistis. Musababnya, baik Oberth, Russell, dan Richardson berpikir terlalu jauh ke masa depan, menggunakan teknologi yang saat itu belum ada untuk membuat teleskop luar angkasa.

Untunglah, enam tahun setelah proposal Richardson diterbitkan, fisikawan teoritis dan ahli astronomi Princeton University sekaligus pejabat Research and Development (RAND—divisi khusus milik Angkatan Udara Amerika Serikat) Lyman Spitzer berhasil merilis studi yang membuat ide teleskop luar angkasa jadi memungkinkan.

Melalui studi berjudul "Astronomical Advantages of an Extra-Terrestrial Observatory", Spitzer menjabarkan dan mengusulkan penciptaan teleskop luar angkasa yang lebih rinci. Teleskop itu bakal memiliki cermin berdiameter 10 inci atau 0,25 meter—kemudian direvisi menjadi 5 hingga 15 meter—dengan memanfaatkan pelbagai teknologi yang telah ada atau diharapkan akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk menempatkan teleskop itu di luar angkasa (di sekitaran orbit Bumi), Spitzer mengusulkan penggunaan roket V2 buatan Nazi Jerman yang sukses diambil alih Paman Sam.

Meskipun terkesan memungkinkan secara teknis, ide yang digaungkan Spitzer itu pun masih dianggap tak realistis. Alasannya, sebagaimana dihardik salah satu ahli astronomi termahsyur di dunia Gerald Kuiper, teleskop luar angkasa ala Spitzer ini mahal, sangat mahal, untuk diwujudkan.

"Saya menganggap pendanaan proyek ini sangat berbahaya karena terlalu mahal dan dapat mengganggu ekonomi negara, selain juga mungkin tidak diperlukan,” tegas Kuiper.

Pendapat itu agaknya terkesan arogan, tapi Kuiper memang tidak sedang membual. Sebelum hadirnya teleskop super canggih pun, Kuiper sanggup mengidentifikasi adanya karbon dioksida di atmosfer Mars.

Peluang dan Rintangan

Meski dianggap tak realistis, bukan berarti tidak ada yang mencoba membangun teleskop luar angkasa dalam bentuk sederhana. Pada 1957, Spitzer dan koleganya Martin Schwarzschild berhasil membuat dan menempatkan teleskop di langit menggunakan balon. Teleskop itu disebut Stratoscope I.

Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet menghentak dunia dengan meluncurkan satelit buatan pertama ke orbit Bumi yang dinamai Sputnik. Lalu, pada 1961, kosmonaut Uni Soviet Yuri Gagarin berhasil terbang di luar angkasa selama 108 menit.

Prestasi Uni Soviet itu lantas menyulut Amerika Serikat. Sebagaimana diutarakan Presiden John F. Kennedy dalam pidato termahsyurnya di Rice University, Paman Sam khawatir keberhasilan Soviet ini bakal "berdampak pada pikiran setiap manusia di mana pun."

Maka Kennedy menegaskan, "Kita harus sesegera mungkin menunjukkan jalur lain pada dunia. Jalur demokrasi dibandingkan tirani."

Sejak itu, pemerintah Amerika Serikat tak ragu memberikan cek kosong untuk riset-riset antariksa, terutama yang dibikin oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA). Amerika pun ikut mendanai pembangunan Arecibo Observatory dan tentu saja menyokong dana untuk penciptaan teleskop luar angkasa.

Berkat kucuran dana besar itu, terwujudlah proyek-proyek luar angkasa besar macam proyek Mercury, Gemini, hingga Apollo. Pelbagai teknologi yang diyakini Spitzer bisa mendukung terwujudnya teleskop luar angkasa pun kini hadir tepat di depan mukanya. Misalnya, teknologi penyaluran data dari teleskop luar angkasa ke Bumi atau teknologi penstabil teleskop dalam proses menangkap atau memotret data dan foto.

Perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat benar-benar menghasilkan terobosan teknis yang penting. Tapi, realisasi ide Spitzer jadi molor tak karuan karena intrik politik di tubuh NASA sebagai satu-satunya badan yang berwenang mengkoordinasikan serta menyalurkan dana untuk penciptaan teleskop luar angkasa.

Misalnya, alih-alih langsung membuat teleskop luar angkasa ala Spitzer, NASA sempat berkehendak membuat semacam teleskop luar angkasa mini yang diameter cerminnya jauh lebih kecil dibandingkan usulan Spitzer. Proyek yang disebut Orbiting Astronomical Observatories (OAO) itu diyakini lebih mudah dan murah untuk diwujudkan.

Proyek teleskop luar angkasa itu juga sempat tersendat oleh hal yang sekilas sepele: pemilihan nama.

Kala itu, sempat muncul opsi nama Great Orbiting Device yang disingkat GOD. Opsi nama ini akhirnya dibuang karena menurut seorang ahli astronomi asal Harvard University, "Para Senator pasti tidak akan setuju dengan nama ini dan sangat mungkin berusaha menghentikan proyek karena mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai 'Tuhan' (God)."

Teleskop Hubble hingga Webb

Usai segala halang rintang dan intrik politik itu berhasil diatasi, teleskop ala Spitzer yang dinamai Hubble Space Telescope (HST) akhirnya meluncur pada 24 April 1990. Itu pun sebenarnya sudah molor empat tahun dari rencana awal Januari 1986.

HST mengangkasa di ketinggian 540 kilometer dari permukaan Bumi atau di titik yang dikenal sebagai Low Earth Orbit. Ia diluncurkan dengan roket buatan Lockheed Martin dalam misi STS-31.

Meski berhasil, HST sebenarnya tidak benar-benar dibangun sesuai spesifikasi Spitzer. Diameter cermin sang teleskop, misalnya, dibuat berukuran 2,4 meter, bukan 5 atau 15 meter seperti rekomendasi Spitzer. Bagi Spitzer, itu adalah kenyataan pahit yang harus diterimanya juga rekan-rekannya sesama ahli astronomi.

Bahkan, Dan Goldin—peneliti NASA yang sempat menjadi administrator NASA di era Presiden George H.W. Bush—khawatir karena diameter cermin teleskop Hubble yang terlalu kecil itu akan membuatnya kesulitan mendeteksi objek-objek langit.

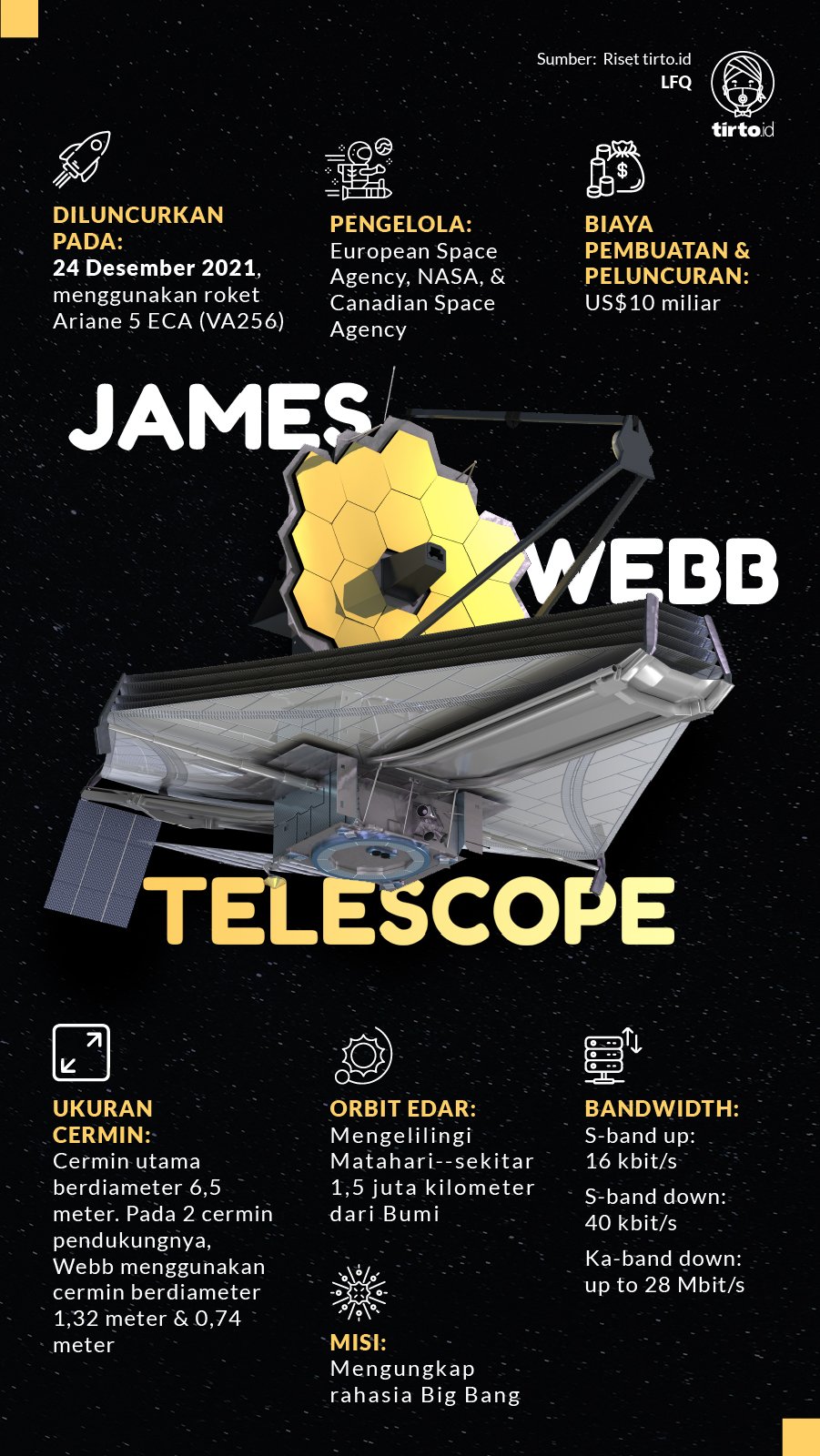

Sejarak tiga dekade dari peluncuran teleskop Hubble, NASA dengan bantuan European Space Agency (ESA) dan Canadian Space Agency (CSA) menjawab keluh kesah Spitzer dan para ahli astronomi itu dengan meluncurkan James Webb Space Telescope.

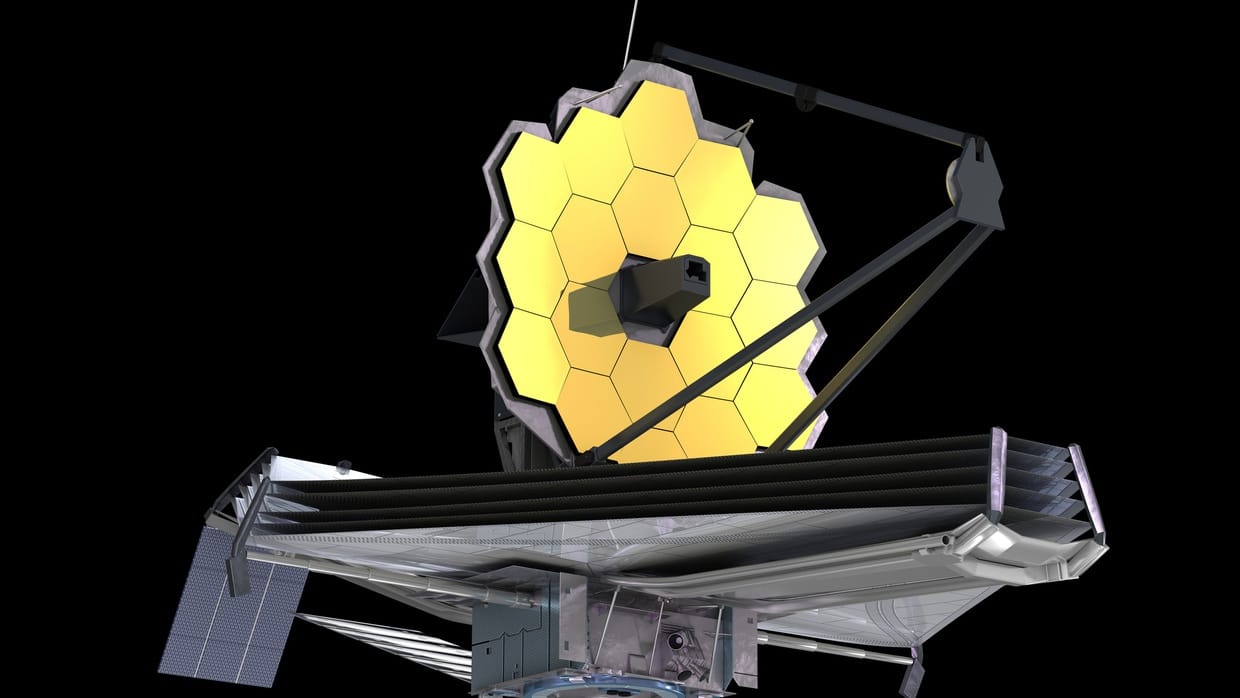

Lain dari teleskop Hubble, teleskop Webb ditempatkan di luar orbit Bumi—yakni di titik antara Bumi dan Matahari yang terbebas dari gravitasi keduanya. Teleskop Webb juga memiliki bukan hanya satu cermin, tapi tiga. Teleskop Webb menggunakan cermin utama berdiameter 6,5 meter dan dua cermin pendukung yang masing-masing berdiameter 1,32 meter dan 0,74 meter.

Cermin-cermin masif itu dibentuk dari 18 heksagon berilium berlapis emas yang diyakini dapat menangkap radiasi selemah apa pun. Namun, cermin-cermin itu bukan dimaksudkan untuk menangkap data gelombang radio atau elektromagnetik dari planet, bintang, nebula, atau benda-benda langit lain, tapi untuk menangkap sisa-sisa materi atau radiasi dari peristiwa Ledakan Besar 13 miliar tahun lalu.

Mencari tahu apa yang terjadi setelah Ledakan Besar terdengar seperti kerja yang mustahil. Tapi, itu bukanlah kisah fiksi ilmiah jika Anda mengingat Hukum Kekekalan Energi yang pernah diajarkan di bangku sekolah. Karena "energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan", sisa-sisa peristiwa Ledakan Besar pastilah tak pernah hilang. Ia hanya melanglang buana ke seluruh penjuru luar angkasa mahaluas.

Teleskop Webb berusaha melacak radiasi Ledakan Besar ini dengan dana senilai $10 miliar atau sekitar Rp142,3 triliun—hampir setara 8 persen dari total pendapatan Indonesia pada 2021.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id