tirto.id - Pembangunan infrastruktur—khususnya jalan—telah menjadi ciri khas kampanye Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Ia mengklaim telah membangun ratusan kilometer jalan, termasuk jaringan Tol Trans Jawa sepanjang 600 km dan lebih dari 1000 km jalan perbatasan. Proyek jalan tol yang mangkrak di bawah pemerintahan terdahulu, seperti Becakayu di Jakarta dan Bocimi di Jawa Barat, juga diselesaikan oleh Jokowi. Keberhasilan-keberhasilan ini menegaskan reputasinya sebagai presiden yang, konsisten dengan slogan kampanyenya di periode sebelumnya: "kerja, kerja, kerja".

Saya termasuk salah satu penerima manfaat langsung dari gebrakan infrastruktur Jokowi. Bepergian dengan mobil dari kota asal saya, Yogyakarta, ke Jakarta sebelumnya membutuhkan waktu 12 jam. Sekarang maksimal 9 jam. Efisiensi waktu yang demikian adalah lumrah mengingat naiknya anggaran infrastruktur di era Jokowi. Dari 2010-2014, rata-rata belanja infrastruktur pemerintah per tahun di bawah Rp150 triliun. Pada 2015, Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp256 triliun, dan secara bertahap meningkatkannya hingga Rp415 triliun pada 2019.

Pembangunan jalan sendiri mengambil porsi besar dari alokasi anggaran infrastruktur. Sekitar sepertiga anggaran tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, dialokasikan untuk penyediaan dan pengelolaan jalan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dikerahkan untuk menggarap sebagian besar proyek infrastruktur dan mana menyumbang anggaran tambahan untuk investasi jalan.

Pada dasarnya, semua upaya pembangunan jalan tersebut berdampak positif untuk Indonesia: meningkatkan mobilitas barang dan orang, menciptakan akses pasar, dan merangsang aktivitas bisnis. Berbagai studi juga menunjukkan korelasi positif antara infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, menambah jalan baru di beberapa provinsi paling maju di Indonesia dapat membawa dampak negatif. Di area seperti Jakarta, Bali, dan Yogyakarta, jalanan sudah padat dan kemacetan lalu lintas justru mengakibatkan inefisiensi ekonomi. Di sisi lain, keinginan untuk memiliki mobil, terutama di kalangan kelas menengah, terus tumbuh. Dengan demikian, kemauan politik yang kuat dan kebijakan yang efektif di tingkat nasional diperlukan untuk mengatasi masalah ini: alih-alih sekadar menambah jalan, pemerintah juga perlu membatasi jumlah mobil di jalan-jalan tersebut.

Kelas Menengah Indonesia dan Mobil

Jumlah mobil di Indonesia meningkat tajam selama dua dekade terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hanya ada 2,6 juta mobil pada tahun 1997. Jumlah ini berlipat ganda menjadi 6,8 juta pada tahun 2007 dan tembus ke angka 15,4 juta pada tahun 2017. Mayoritas mobil pribadi hilir mudik di Jawa: Jabodetabek (3,8 juta), Jawa Barat (1,5 juta), dan Jawa Timur (1,4 juta). Di luar Jawa, jumlah mobil terbanyak ditemukan di Sumatera Selatan (915.000) dan Bali (878.000).

Industri otomotif pasti merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Ketika Jokowi mulai menjabat pada akhir 2014, penjualan mobil sekitar 1,2 juta per tahun. Walau penjualan turun sedikit di 2015 menjadi 1,01 juta unit, tren penjualan mobil kembali naik dan stabil di atas angka 1 juta per tahun dalam periode setelahnya. Secara berurutan, penjualan mobil pribadi per tahun pada 2016, 2017 dan 2018 sebesar 1,06 juta, 1,07 juta dan 1,15 juta. Angka-angka tersebut melampaui jumlah rata-rata penjualan tahunan mobil selama satu dekade terakhir—capaian yang tentunya disambut positif oleh industri otomotif. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memuji pemerintahan Jokowi sebagai “pemerintahan yang paling perhatian dengan mobil” karena membangun berbagai fasilitas yang menyokong lalu lintas mobil, seperti jalan raya dan jalan tol.

Paling tidak ada dua faktor yang dapat menjelaskan kenaikan volume penjualan mobil di Indonesia. Pertama, orang Indonesia cenderung melihat kepemilikan mobil sebagai status sosial. Pada 2014, survei global Nielsen di Indonesia menemukan bahwa di sekitar 67% responden pemilik mobil mengganggap kepemilikan mobil sebagai simbol kesuksesan. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata global sebesar 52%. Lebih jauh, tak kurang dari 93% responden non-pemilik mobil merasa malu karena tidak memiliki mobil; lagi-lagi, angka tersebut jauh melebihi rata-rata angka di negara lain yang disurvei sebesar kurang dari 50%.

Kedua, orang Indonesia membeli mobil karena alasan kepraktisan, yakni harganya yang terjangkau dan fungsi. Toyota Avanza, salah satu kendaraan multiguna terlaris di pasaran, dipatok di kisaran harga antara Rp180-230 juta—harga yang tidak terlalu mahal bagi mereka yang berpenghasilan menengah. Mereka bisa membelinya dengan cara mengangsur sebesar kurang dari Rp 5 juta per bulan, cukup dengan uang muka 15% plus masa cicilan yang panjang hingga 5 tahun.

Harga bensin pun relatif murah. Bulan lalu, manakala harga rata-rata global bensin adalah US $ 1,13 per liter, harga di Indonesia per bulan April hanya US$ 0,70, lebih murah dari Vietnam (US$ 0,87), Thailand (US$ 1,12), dan Singapura (US$ 1,57). Walaupun Jokowi memutuskan untuk mencabut harga BBM pada 2015, tampaknya keputusan penentuan harga untuk bensin tetap diwarnai motif politik. Tahun lalu, pemerintah tiba-tiba membatalkan kenaikan harga bahan bakar “premium” bersubsidi (tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan rencana tersebut.

Selain itu, pajak dan biaya-biaya terkait kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah tidak membebani pemilik mobil. Walhasil, tidak ada halangan finansial yang membuat orang berpikir dua kali sebelum membeli mobil. Dengan sistem transportasi umum yang tidak dapat diandalkan di sebagian besar provinsi, di mana jadwal tidak jelas dan rute terputus, mobil pribadi menjadi pilihan logis bagi kelas menengah Indonesia.

Mobil dan Kemacetan

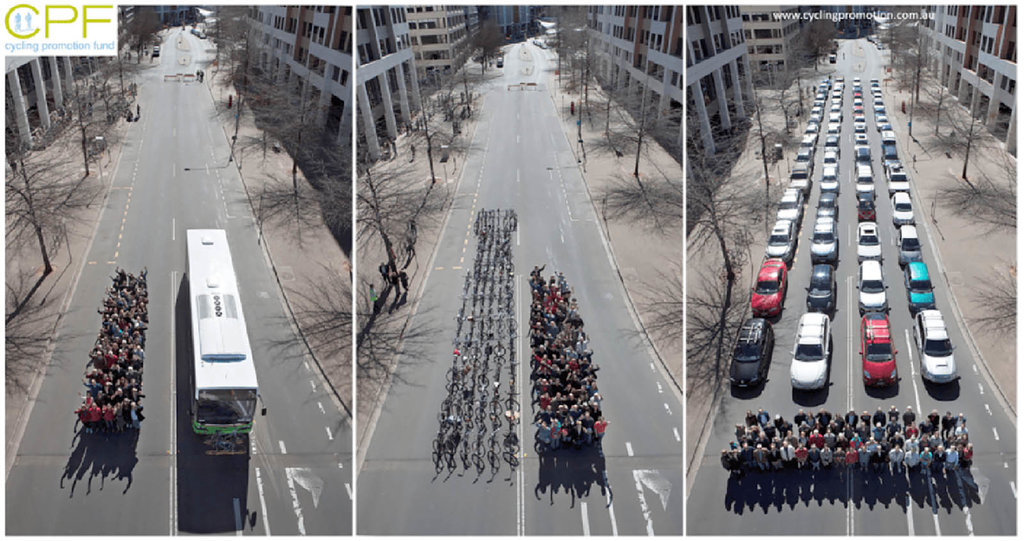

Dibandingkan dengan moda transportasi lain, penggunaan mobil pribadi memakan ruang besar. Foto viral di bawah ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam jumlah ruang yang diperlukan oleh 69 orang ketika mereka menggunakan moda transportasi yang berbeda, termasuk mobil pribadi, bus umum dan sepeda. Keputusan seseorang untuk memiliki mobil memang memberi kenyamanan pribadi, tetapi mengorbankan ruang publik. Biaya sosial yang timbul lebih besar lagi apabila faktor kesehatan turut dipertimbangkan, sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya angka harapan hidup di Jakarta akibat polusi udara.

Hampir empat juta mobil yang memadati ibukota setiap hari menjadikan Jakarta sebagai salah satu area metropolitan dengan lalu lintas terburuk di dunia. Jokowi sendiri mengakui bahwa hal ini menimbulkan biaya besar bagi perekenomian. Sayangnya, data menunjukkan bahwa provinsi-provinsi lain di Indonesia tampak berada pada arah pembangunan yang sama dengan Jakarta. Tabel di bawah membandingkan rasio jumlah mobil (unit) dengan panjang jalan (km) di 10 provinsi di Indonesia. Semakin besar rasionya, berarti semakin banyak mobil yang menempati jalan. Jakarta adalah pencilan dengan rasio menakjubkan yakni 545,5 unit mobil per kilometer jalan. Bali (99,9) dan Yogyakarta (65,5) berada di urutan kedua dan ketiga.

Lalu lintas di provinsi-provinsi teratas mungkin tak semuanya separah Jakarta. Namun, orang masih akan menemukan kemacetan di jalan-jalan utama, paling tidak pada di jam-jam sibuk. Di Yogyakarta, misalnya, waktu tunggu di persimpangan di sepanjang Ring Road utara seringkali sama seperti di persimpangan utama di Jakarta, seperti Pancoran dan Ragunan.

Kebijakan Jokowi: Pro-Infrastruktur Sama dengan Pro-Mobil?

Kerap kali, respon pemerintah atas kemacetan kota adalah dengan membangun lebih banyak jalan. Di Jakarta, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan enam ruas jalan tol yang akan menghubungkan rute-rute sibuk, termasuk Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, Kemayoran-Kampung Melayu, dan Pasar Minggu-Kasablanka. Di Yogyakarta, pemerintah sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan bawah tanah yang telah lama direncanakan.

Jokowi pasti paham bahwa membangun jalan hanya akan memenuhi penawaran (supply) infrastruktur. Dengan pengalamannya memimpin Solo dan Jakarta, ia seharusnya juga sadar bahwa sisi permintaan (demand), yang berasal dari jumlah kepemilikan mobil di masyarakat, juga perlu ditangani. Membangun jalan adalah solusi parsial. Jika pemerintah tidak membatasi jumlah mobil, maka jumlah mobil akan terus bertambah tak terkendali.

Sayangnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, belum ada kebijakan nasional yang secara fundamental membatasi,apalagi mengurangi, jumlah mobil. Beberapa kebijakan justru terlihat berjalan ke arah yang berlawanan: pemerintah telah mempertimbangkan untuk membuat harga mobil lebih murah, seperti yang terlihat dalam usulan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto untuk memangkas pajak sedan domestik tahun lalu, dan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini untuk menurunkan pajak mobil listrik.

Di era Jokowi, pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pembayaran uang muka serendah o persen untuk membeli mobil baru secara kredit. Semua keputusan tersebut berpotensi mendorong peningkatan volume mobil pribadi di jalan.

Manajemen lalu lintas dan pengumpulan pajak serta retribusi terkait kendaraan memang berada di domain otoritas lokal, bukan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti pemerintah pusat tidak dapat melakukan sesuatu. Peraturan nasional masih bisa efektif dalam membawa perubahan di tingkat lokal. Misalnya, pemerintah pusat dapat menetapkan pedoman nasional tentang pajak lokal yang lebih mahal untuk kepemilikan dan penggunaan mobil di area-area padat, dan mengunci pendapatan pemerintah lokal dari pajak kendaraan atau biaya parkir untuk investasi langsung di sistem transportasi umum.

Tantangan Ekonomi-Politik

Kehadiran mobil tidak berarti buruk sama sekali. Sama seperti barang-barang normal pada umumnya, apabila jumlahnya terlalu banyak justru dapat memberikan timbal balik yang tidak optimal. Kepemilikan mobil masih akan bermanfaat bagi petani yang tinggal di daerah pedesaan atau keluarga yang tinggal di provinsi yang jauh.

Namun, keberadaan mobil di daerah perkotaan cenderung menciptakan masalah. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa jumlah mobil yang beredar proporsional terhadap area lalu lintasnya sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Dampak dari volume kepemilikan mobil pribadi yang terlampau banyak tampak jelas di Jakarta, dan akan meluas ke provinsi-provinsi lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Seiring pertumbuhan ekonomi nasional, kelas menengah akan tumbuh disertai dengan daya beli dan keinginannya untuk memiliki mobil.

Terlepas dari berbagai opsi solusi yang mungkin diambil, faktor ekonomi politik tampak menjadi penghambat utama bagi para politisi untuk menyoroti isu ini. Faktor ekonomi pertama: bagaimanapun juga industri otomotif menciptakan lapangan pekerjaaan. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, industri otomotif—yang menyumbang 10% dari PDB Indonesia—telah menciptakan 350.000 pekerjaan langsung (yang berkaitan dengan produksi mobil) dan 1,2 juta pekerjaan tidak langsung. Kedua, pajak dan retribusi terkait kendaraan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi beberapa pemerintah provinsi.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk kendaraan jenis selain mobil, telah menyumbang lebih dari 30% dari pendapatan daerah di Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, membuat mobil lebih mahal hanya akan mengecewakan kelas menengah, sementara mereka adalah kantong suara yang terlalu berharga bagi politikus.

Banyak orang mengatakan bahwa politik kelas tidak ada di Indonesia. Namun, politik kelas nyata terlihat dalam beberapa keputusan kebijakan yang jelas-jelas menguntungkan kelas menengah Indonesia. Kebijakan Jokowi terkait infrastruktur mobil dan jalan adalah kebijakan yang mendukung kelas menengah, yang menuntut lebih banyak mobil dan lebih sedikit macet di saat yang bersamaan.

Keduanya adalah pilihan, namun kelas menengah tidak akan pernah benar-benar memahaminya kecuali ada politikus, pembuat kebijakan, atau presiden yang berani mengatakan bahwa mereka hanya boleh memilih salah satunya.

Pertanyaannya kini: adakah orang seperti itu?

-------

Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "Indonesia’s real infrastructure challenge: getting people out of their cars". Penulisnya, Aichiro Suryo Prabowo, adalah seorang ekonom yang mengajar di Universitas Indonesia, Depok. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu kebijakan infrastruktur.

*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.