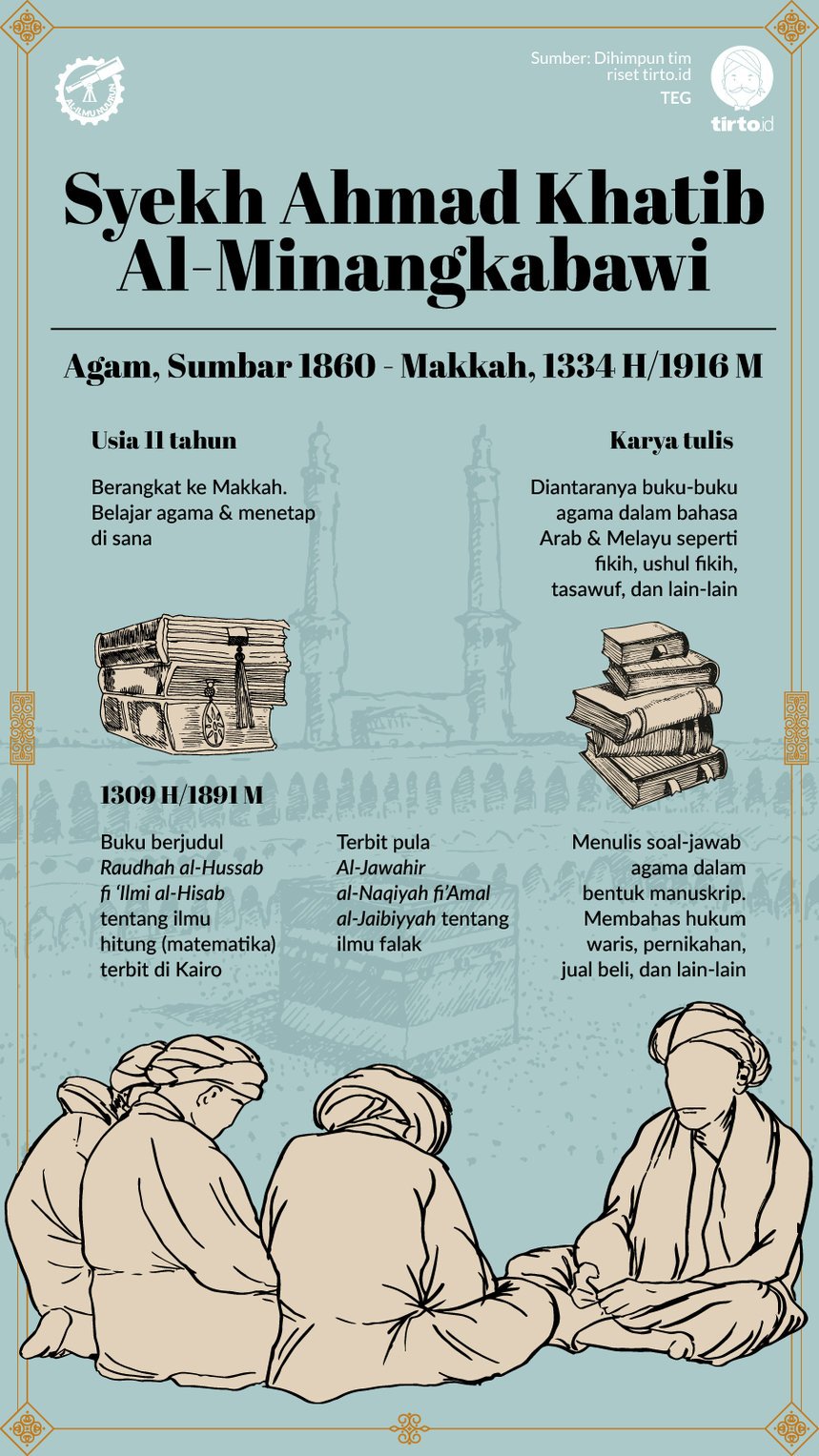

tirto.id - Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (selanjutnya ditulis Ahmad Khatib) dilahirkan di Sumatra Barat pada 1860. Sebelum belajar di Makkah, ia sempat mengenyam pendidikan di Kweekschool atau Sekolah Guru di Fort de Kock, Bukittinggi. Pada usia 11, barulah ia pergi ke tanah suci.

Di negeri seberang, karena baik budinya dan keluasan ilmunya, ia disayangi banyak orang termasuk seorang hartawan bernama Syekh Shaleh Kurdi, dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Khadijah.

Ia menjadi guru bagi para penuntut ilmu dari Nusantara, di antaranya K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri NU), Syekh Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka), Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Jamil Jaho, dan lain-lain. Selain itu ia juga diangkat sebagai mufti mazhab Syafi’i di Masjidil Haram

Menurut Hamka berdasarkan catatan ayahnya, Ahmad Khatib hanya sekali pulang ke Indonesia selama beberapa bulan, setelah itu ia kembali ke Makkah sampai akhir hayatnya.

Meski ia menetap di Makkah hampir seumur hidupnya, tapi kecintaannya kepada tanah kelahiran, Minangkabau, tak pernah luntur. Dari catatan ayahnya, Hamka mengetahui jika guru ayahnya itu sangat suka jika ada yang mengiriminya rendang dan belut kering.

Namun ia selalu menolak jika diajak pulang ke Minangkabau. Sambil menggelengkan kepala dan mukanya muram, ia berkata, “biarlah saya meninggal di tanah suci ini.”

“Beliau cinta ke Minangkabau, tetapi beliau tidak suka akan adatnya yang berpusaka kepada kemenanakan,” tulis Hamka dalam Ayahku (2016).

Tantangan di Makkah

Keluasan ilmu Ahmad Khatib sempat membuatnya di tak disukai sebagian ulama di Makkah yang menganggap orang Melayu tak cakap dalam urusan agama. Ketidaksukaan ulama-ulama ini juga menimpa Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul (ayah Hamka) hanya karena ia salah satu murid Ahmad Khatib.

“Engkau tidak usah mengaji dengan aku lagi, ilmumu sudah cukup untuk mengajar. Pada waktu yang musykil sahaja engkau datang bertanya kepadaku,” ucap Ahmad Khatib kepada Haji Rasul.

Atas perintah gurunya, Haji Rasul pun mulai mengajar di rumahnya. Dari hari ke hari jumlah murid yang mengaji kepadanya semakin banyak sehingga rumahnya tak sanggup menampung lagi. Persoalan ini ia sampaikan kepada Ahmad Khatib.

Gurunya menyuruh ia agar pindah ke Masjidil Haram. Haji Rasul pun menurut dan mulai mengajar di suatu tempat di Masjidil Haram yang bernama Bab Ibrahim, di bawah menara putih.

Saat Haji Rasul mengajar, tiba-tiba datang Muhammad Sa’id Babsil, ulama Masjidil Haram. Ia melarang Haji Rasul mengajar di masjid tersebut. Haji Rasul tentu saja kaget sebab ia melihat banyak pengajar lain yang tak dilarang.

“Guruku Syekh Ahmad Khatib, imam dan khatib dalam masjid ini yang menyuruh saya mengajar di sini. Kalau bukan beliau, mana saya berani,” kata Haji Rasul.

Mendengar perkataan itu, sang pelarang semakin marah dan mengancamnya akan dilaporkan ke polisi. Dan kemarahannya semakin menjadi-jadi saat Haji Rasul “menantangnya”.

“Kalau paduka merasa ragu membiarkan daku mengajar di masjid ini, paduka boleh menguji ilmuku dalam segala bab pelajaran agama, supaya paduka tahu kesanggupan saya,” kata Haji Rasul.

Ketegangan itu berakhir saat wakil Sa’id Babsil yang bernama Syekh Umar Junaid menengahi keduanya. Ia meredakan kemarahan sang pelarang dan menyuruh Haji Rasul pulang.

Kejadian itu ia laporkan kepada Ahmad Khatib. Tapi gurunya itu malah tertawa terbahak-bahak. Sang guru lalu bercerita bahwa ia juga saat mula-mula mengajar di Masjidil Haram mengalami hal yang sama. Pelbagai fitnah menyerangnya, bahkan orang-orang sempat melemparinya dengan batu hingga lampunya pecah.

“Engkau dilarang mengajar sebab engkau muridku. Coba engkau suka tempo hari belajar dengan dia, tentu engkau mudah sahaja mengajar,” imbuhnya.

Kedengkian itu, menurut Ahmad Khatib, karena mereka memandang rendah bangsa Melayu, dan merasa lebih tinggi dan paling berhak untuk mengajar di Masjidil Haram. Bangsa Melayu dianggap tak mengetahui apapun soal ilmu agama, apalagi mengajarkannya dalam bahasa Arab.

Mendengar penjelasan gurunya, Haji Rasul pun pamit hendak meneruskan mengajar di Masjidil Haram. Namun hal itu dilarang sang guru yang menyuruhnya untuk mengajar kembali di rumahnya. Haji Rasul menyampaikan kembali bahwa rumahnya tak mampu lagi menampung murid-murid yang terus berdatangan. Akhirnya ia disuruh mengajar di rumah kemenakan gurunya.

“Mengajarlah di dewan yang lapang di rumah kemenakanku Siti Hafsah di Berhatil Awaji, dan tak usah menyewa di sana, gratis sahaja!” ucap Ahmad Khatib.

Perdebatan demi Perdebatan

Keluasan ilmu Ahmad Khatib membuatnya tak gentar terlibat dalam pelbagai polemik keagamaan. Ia sempat berdebat dengan Sayyid Usman Betawi ihwal masjid yang akan digunakan untuk salat Jumat.

Ahmad Fauzi Ilyas dalam “Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Minangkabau tentang Salat Jumat” yang dimuat di Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies (Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018) mengisahkan polemik bermula saat seorang tokoh Palembang bernama Masagus Abdul Hamid mendirikan masjid jami pada 1890-an. Ia mendirikan masjid itu untuk salat Jumat selain di masjid lama, yaitu Masjid Agung Kesultanan.

Ulama-ulama Palembang berselisih pendapat soal boleh tidaknya melaksanakan salat Jumat di masjid baru tersebut, sehingga penghulu Muhammad Aqil melayangkan surat kepada Sayyid Usman sebagai Mufti Batavia untuk meminta keterangan darinya.

Sayyid Usman menjawabnya dengan menulis sejumlah buku, yakni Jam’al-Fawa’id mimma Yata’allaq bi Shalat al-Jum’ah wa al-Masajid dan Menyenangkan Hati yang Bimbang di dalam Perihal Jumat di Palembang. Kedua buku tersebut menolak keabsahan salat Jumat di masjid baru.

Tak hanya penghulu, Masagus Abdul Hamid juga berkirim surat kepada Ahmad Khatib ihwal permasalahan tersebut. Dan jawabannya adalah membolehkan melaksanakan salat Jumat di masjid baru itu.

Selanjutnya Masagus Abdul Hamid meminta fatwa juga kepada Sayyid Usman. Dan lagi-lagi Mufti Batavia itu menjawabnya dengan menulis buku yang menyatakan jawaban Mufti Syafi’i di Makkah itu keliru karena berdasarkan informasi pertanyaan yang salah.

Oleh Masagus Abdul Hamid, buku tersebut dikirimkan kepada Ahmad Khatib, yang kemudian dibalas olehnya dengan menulis buku. Perdebatan berlangsung lama karena kedua tokoh agama ini saling mempertahankan argumentasinya dengan saling bantah lewat buku yang mereka tulis.

Polemik lainnya yang melibatkan Ahmad Khatib adalah soal tarekat Naqsabandiyah. Masih dalam jurnal yang sama, Ahmad Fauzi Ilyas menerangkan permulaan perdebatan tersebut. Sekali waktu, muridnya yang bernama Syekh Abdullah Ahmad menulis surat kepadanya yang berisi permintaan fatwa terkait tradisi tarekat Naqsabandiyah yang berkembang di Minangkabau.

Kepada muridnya Ahmad Khatib menjelaskan tarekat yang diajarkan Nabi Muhammad adalah tarekat yang berkesesuaian antara syariat dan tarekat. Menurutnya, seperti dikutip Ahmad Fauzi Ilyas, ada sembilan wasiat yang diajarkan para sufi jika hendak menempuh tarekat yang benar, yakni tobat, qana’ah, zuhud, belajar ilmu syariat, menjaga sunah dan adab Nabi, tawakal, ikhlas, uzlah, dan menjaga waktu dalam ketaatan secara total.

“Kesimpulan yang ingin ditekankan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau adalah bahwa tarekat yang benar yaitu tarekat Nabi, sahabat, dan ulama-ulama terdahulu yang mengedepankan syariat dalam tarekat,” tulis Fauzi Ilyas.

Ia menambahkan, hal ini berbeda dengan tarekat Naqsabandiyah yang berkembang di Minangkabau, yakni dengan cara mereduksi makna dan pengalaman dalam bentuk baiat dan wirid yang diajarkan guru tarekat kepada murid dengan mengesampingkan syariat.

M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) mencatat alasan serangan Ahmad Khatib terhadap tarekat Naqsabandiyah adalah karena ia menilai praktik-praktik itu bidah.

“Syekh Ahmad Khatib mengkritik beberapa ajaran dan amalan tarekat Naqsabandiyah (khususnya) sebagai bid’ah dan syirik. Kritik-kritik itu serta merta dijawab dengan risalah apologetic dari Syekh-Syekh Naqsabandiyah,” tulis Fadhlan Mudhafier dalam Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy: Pemikiran dan Perjuangannya (2013).

Perdebatan ini tidak hanya berlaku bagi orang Minangkabau, tapi meluas ke beberapa wilayah lain di Nusantara. Sebagaimana peristiwa pengusiran yang terjadi pada Ahmad Khatib saat mengajar di Masjidil Haram, peristiwa ini juga melibatkan Haji Rasul yang ikut mengkritik tarekat Naqsabandiyah secara tajam.

Perdebatan ini berlangsung lama. Bahkan menurut catatan Fadhlan Mudhafier, syekh-syekh Naqsabadiyah terus melakukan sanggahan terhadap pendapat Ahmad Khatib sampai dekade 1980-an.

Sebagai catatan, menurut Ahmad Fauzi Ilyas dalam “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsabandiyah di Nusantara" yang dimuat dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies (Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017), secara umum Ahmad Khatib sebenarnya tidak anti terhadap tarekat. Ia hanya mengkritik amalan-amalan yang dilakukan dalam tarekat Naqsabandiyah.

“[Hal itu] terbukti, [karena] ia memberikan [keterangan tentang] tarekat yang diamalkan Nabi Saw, para sahabat, dan ulama-ulama sufi terkenal di abad-abad silam,” pungkasnya.

Manuskrip Terakhir

Ahmad Khatib wafat di Makkah pada 1916. Empat bulan enam hari sebelum berpisah dengan kehidupan dunia, ia sempat merampungkan sebuah autobiografi. Ia menerangkan latar belakang penulisan manuskrip setebal lima puluh dua halaman ini.

“Murid-muridku memintaku untuk menulis sejarah hidupku dan menjelaskan karya tulisku, maka aku tuliskan kitab ini untuk menjelaskan hal itu agar mereka mengenal keadaanku, termasuk generasi sesudahnya yang ingin mengetahui sejarah hidupku, dari kawan-kawan dari Indonesia dan lainnya,” tulisnya dalam Dari Minangkabau untuk Dunia Islam: Otobiografi Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M).

Di halaman lain saat menyampaikan nasihat—yang menurut penulis pengantar autobiografi ini ditujukan kepada anaknya—ia merasa kecewa dan sedih karena anaknya tidak konsentrasi dengan ilmu.

“Dulu aku sangat gembira dengan kehadiranmu di majelisku, tapi kini aku sedih dan kecewa karena di majelisku tidak ada lagi wajahmu.”

Di bagian lain ia juga menulis, “Inilah nasihat dari lubuk hati, dan air mata terus mengalir di pipi.”

==========

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Catatan Redaksi:

Dalam ilustrasi sebelumnya, kami keliru menampilkan gambar Syekh Ahmad Khatib. Gambar yang kami tampilkan adalah Sulaiman ar-Rasuli. Kami melakukan penggantian ilustrasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan