tirto.id - Dalam peta olahraga dunia, Jerman Timur sempat menempati posisi terhormat. Kedigdayaannya terlihat jelas pada medio 1970-an. Waktu itu tim sepakbola Jerman Timur berhasil meraih medali emas Olimpiade 1976 Montreal. Dua tahun sebelumnya, di ajang Piala Dunia 1974, mereka sukses mengalahkan tuan rumah Jerman Barat di kandangnya sendiri.

Memasuki era 1980-an, kehebatan Jerman Timur tak luntur. Di Olimpiade Seoul 1988, catat BBC, mereka berada di posisi kedua tabel perolehan medali di bawah Uni Soviet.

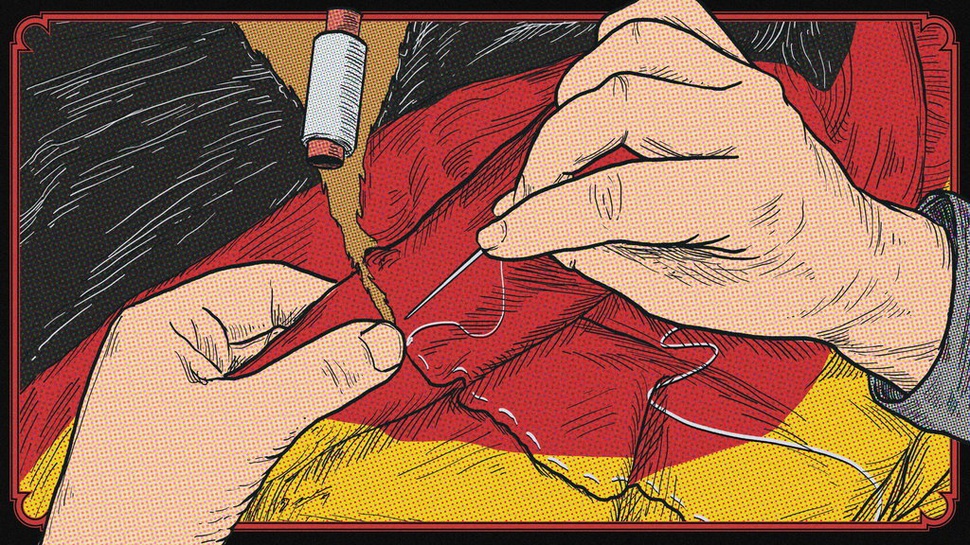

Namun kejayaan itu tak berlangsung lama, apalagi setelah dinamika politik di Eropa mendorong penyatuan kembali (reunifikasi) antara Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 1990, tepat hari ini 29 tahun lalu.

Masa keemasan tim olahraga Jerman Timur pun seketika tinggal kenangan.

Bersatu sejak Prusia, Terbelah Karena Perang Dunia

Reunifikasi Jerman merupakan salah satu peristiwa penting dalam konstelasi politik global. Ia memperlihatkan bagaimana dua kutub politik yang sebelumnya berseberangan pada akhirnya dapat melebur menjadi satu kesatuan tunggal.

Penyatuan kembali Jerman disambut dengan gegap gempita. David Gow, jurnalis Guardian, dalam laporannya berjudul “Midnight Heralds the Rebirth of Germany” menerangkan bahwa lebih dari satu juta orang turun ke jalan untuk merayakan penyatuan dengan parade kembang api yang menerangi langit kota Berlin.

Pendek kata, malam itu, Jerman, raksasa ekonomi dan politik, terlahir kembali sebagai negara tunggal usai lebih dari 45 tahun terpisahkan secara administratif maupun ideologis.

Dalam “The Reunification of Germany & Global Social Evolution” (PDF, 2018) yang disusun Dora Damjanovic, dijelaskan bahwa perspektif historis sangat penting digunakan untuk memahami reunifikasi Jerman.

Asal-usul kelahiran Jerman bisa ditarik dari eksistensi Kerajaan Prusia dan Kekaisaran Austria. Keduanya tergolong kekaisaran paling kuat di Eropa pada dekade 1860-an. Didominasi oleh elite berbahasa Jerman, keduanya sama-sama berupaya untuk memperluas pengaruh serta wilayah.

Pada 1866 Austria dan Prusia terlibat perang. Pemenangnya adalah Prusia yang dipimpin Otto von Bismarck. Empat tahun setelahnya, Kekaisaran Jerman didirikan. Wilhelm I menjadi kaisar, sementara von Bismarck menjabat kanselir.

Eropa pada masa itu menjadi saksi lahirnya Imperialisme Baru (New Imperialism). Negara-negara seperti Inggris dan Perancis beramai-ramai melakukan ekspansi dan penjajahan di Afrika, Timur Tengah, maupun Asia.

Ekspansi itu, bagi negara-negara Eropa yang tengah bergerak ke arah industrialisasi, merupakan langkah penting. Mereka butuh wilayah guna memperluas pasar secara global dalam rangka menjual produk-produk yang tidak bisa dijual di dalam negeri.

Kebutuhan akan tenaga kerja murah, di samping juga pasokan bahan baku yang stabil seperti minyak, karet, dan mangan, mengharuskan negara-negara industri tersebut mempertahankan kontrol yang kuat atas wilayah jajahan. Hanya dengan mengendalikan wilayah jajahan secara langsung, yang berarti mendirikan koloni, ekonomi industri dapat bekerja secara efektif.

Di lain sisi, wilayah koloni juga punya peran krusial untuk negara-negara Eropa menghimpun kekuatan militer, keamanan nasional, sampai nasionalisme. Dari sini lantas muncul anggapan bahwa kepemilikan koloni adalah indikasi kebesaran sebuah negara. Koloni menjadi simbol status.

Jerman tak ingin ketinggalan dalam pertarungan tersebut—kendati masih terhitung berusia muda dan relatif baru bersatu. Ini terlihat jelas selama Perang Dunia I dan II. Agresi Jerman pada waktu itu didorong oleh kombinasi dari sepasang kekuatan revolusioner: nasionalisme dan industrialisasi. Hasilnya ialah kapitalisme negara yang dimanfaatkan untuk mendominasi secara politik.

Setelah Perang Dunia, Eropa terbelah menjadi dua: Blok Barat dan Blok Timur. Jerman pun turut terbelah, yang ditandai dengan dibangunnya Tembok Berlin. Masing-masing wilayah berdiri dengan kedaulatan maupun paham politiknya sendiri: Jerman Barat cenderung liberal, sementara Jerman Timur berideologi komunis. Meski begitu, keduanya tetap berupaya menjalin relasi mutualisme, terutama dalam hal perekonomian.

Situasi perlahan berubah ketika krisis ekonomi dan politik menyapu negara-negara komunis di sebagian besar wilayah timur Eropa pada akhir 1980-an. Keadaan tersebut mendorong lahirnya protes besar-besaran terhadap pemerintahan kiri. Protes dimulai dari Hungaria, Bulgaria, Ceko, sampai Rumania. Tuntutannya sama: rezim Stanilis harus turun takhta. Masyarakat sudah muak dengan pemerintah yang otoriter, pembungkaman kebebasan, hingga nasionalisasi besar-besaran industri dalam negeri demi menghapuskan kapitalisme dan kepemilikan pribadi.

Tekanan untuk perubahan makin terdengar nyaring ketika Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (pembenahan).

Realitas yang sama juga muncul di Jerman Timur. Marta Zawilska-Florczuk dan Artur Ciechanowicz dalam “One Country, Two Societies? Germany Twenty Years after Reunification” (PDF, 2011) menerangkan bahwa pada musim panas 1989 demonstrasi massal terjadi di Berlin sampai Leipzig. Beberapa bulan sebelumnya, ribuan orang Jerman Timur meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Hungaria maupun Austria demi penghidupan yang lebih baik.

Yang dinanti akhirnya tiba. Pada 9 November 1989 Tembok Berlin runtuh, sekaligus menjadi simbol hancurnya rezim komunis di wilayah Eropa. Runtuhnya Tembok Berlin kemudian diikuti munculnya wacana penyatuan Jerman. Namun, upaya ke sana tak mudah. Penolakan masih ada. Argumennya: penyatuan Jerman hanya akan merusak tatanan global pasca-Perang Dunia II.

Akhirnya skenario reunifikasi tersebut terealisasi juga setelah perekonomian Jerman Timur makin kolaps tak terkendali. Perdana Menteri Jerman Timur Hans Modrow meminta Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl untuk meminjami anggaran rekonstruksi ekonomi sebesar 15 miliar deutsche mark. Oleh Kohl, permintaan Jerman Timur dianggap sebagai pintu masuk untuk penyatuan wilayah. Benar saja. Setelah menempuh lobi-lobi politik yang melibatkan dua pihak, rencana reunifikasi pun terwujud pada Oktober 1990. Jerman tak lagi terbelah.

Demi Stabilitas?

Sosok paling menonjol dalam peristiwa reunifikasi Jerman adalah Hans-Dietrich Genscher. Ia adalah Menteri Luar Negeri Jerman Barat yang menjabat selama 18 tahun (1974-1992).

Genscher merupakan salah satu politikus yang mendukung adanya reunifikasi. Kepercayaan ini, oleh banyak media, kerap disebut dengan “Genscherisme.” Narasinya kira-kira begini: persatuan Eropa yang dilandasi keinginan dan kebutuhan kerja sama antara Blok Barat dan Timur bukanlah sesuatu yang mustahil direngkuh.

Sama seperti kompatriotnya macam Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schimdt, dan Kohl, Genscher meyakini bahwa integrasi Jerman dan Eropa merupakan prasyarat untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas. Persatuan Eropa, Genscher selalu berpendapat, bisa dicapai.

Reunifikasi Jerman pada 1990 secara luas dipuji sebagai sebuah revolusi di Eropa. Peristiwa ini menandai akhir dari pembagian dua wilayah yang dilandaskan pada ideologi: Republik Demokratik Jerman yang komunis serta Republik Federal Jerman yang kapitalis-liberal.

Penyatuan Jerman bisa terjadi berkat kombinasi pelbagai faktor: keruntuhan komunisme di Eropa, keinginan untuk bersatu, maupun semangat reformasi yang digaungkan lewat kebijakan Gorbachev.

Setelah reunifikasi tercapai, Jerman lantas merebut kekuatan ekonomi global dan kemudian menjadi negara maju yang stabil pertumbuhannya. Namun demikian, reunifikasi tak selamanya meninggalkan warisan yang positif. Masalah yang dihadapi Jerman sekarang juga tak kalah pelik: kebangkitan kelompok sayap kanan sampai krisis pengungsi yang bikin politik dalam negeri kelimpungan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan