tirto.id - Bandara Adi Soemarmo adalah tengara tersendiri bagi kota Solo. Sebagai daerah tujuan wisata, tentu saja Adi Soemarmo juga menjadi pintu masuk para wisatawan yang hendak menikmati keindahan kota ini. Sayangnya, sejarah bandara tersebut jarang diketahui publik. Orang-orang barangkali mengenalnya hanya sebagai pangkalan udara milik tentara.

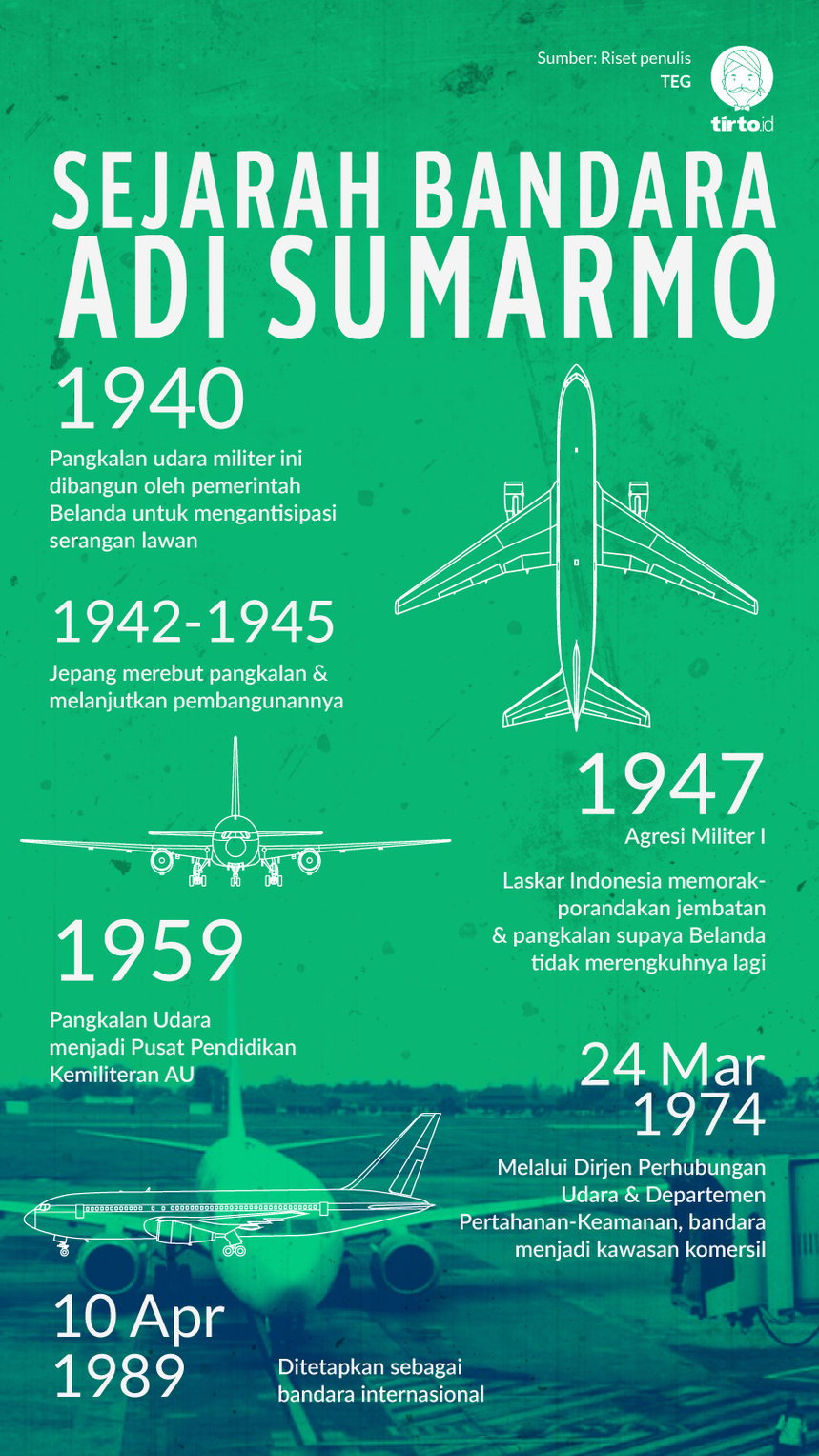

Sebelum Indonesia merdeka bandara ini lazim disebut pangkalan udara militer “Panasan” lantaran bercokol di atas tanah bekas Kampung Panasan. Merujuk kamus Bausastra Jawa anggitan Poerwadarminta (1939), terminologi “Panasan” menggambarkan daerah atau tanah lapang yang panas oleh siraman terik matahari, sehingga sering dipakai masyarakat setempat untuk menjemur (mepe). Pangkalan tersebut dibangun pemerintah Belanda pada 1940, bersamaan dengan pendirian pangkalan udara Maguwo (sekarang menjadi Lanud Adi Sucipto Yogyakarta).

Dari studi Dadan Adi Kurniawan (2016) terungkap bahwa tujuan Belanda membangun lapangan terbang adalah mengantisipasi serangan lawan manakala pecah Perang Pasifik. Belanda mengukur kekuatan Jepang yang dianggap paling membahayakan. Raksasa Asia ini mulai direken negara Eropa sejak menekuk Rusia pada 1905.

Dengan kemenangan itu Jepang memamerkan taringnya sebagai “Pemimpin Asia”. Jepang mengincar Hindia Belanda yang kaya potensi alam dan sumber daya manusia. Ibarat sedia payung sebelum hujan, Belanda mendirikan banyak pangkalan udara militer yang tersebar di beberapa titik strategis. Takdir ternyata berkata lain: pangkalan udara Panasan belum sempat difungsikan keburu Jepang menginjakkan kaki di Surakarta pada 1942. Jepang merebut pangkalan itu dalam keadaan belum siap pakai karena masih proses pembangunan.

Sewaktu Jepang berkuasa (1942-1945), pembangunan pangkalan itu dilanjutkan. Setidaknya Jepang mewarisi landasan pacu (runway) beraspal sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Ada pula beberapa fasilitas seperti kantor, markas, hanggar, dan pendukung lainnya. Sebagian rusak gara-gara taktik “bumi hangus” Belanda. Pangkalan udara era Jepang dipakai sebagai basis militer penerbang angkatan laut Jepang (Kaigun Bokhusa).

Sempat Terbengkalai

Saat Agresi Militer I (1947) berkecamuk, beberapa laskar perjuangan di Solo memorak-porandakan jembatan dan pangkalan supaya Belanda tidak bisa merengkuhnya lagi. Hingga pengujung 1950-an, lapangan terbang ini dibiarkan mangkrak. Baru pada 1959 pangkalan ini difungsikan lagi. Pangkalan udara Panasan resmi menjadi Pusat Pendidikan Kemiliteran Angkatan Udara (PPKAU).

Pada 24 Maret 1974, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Departemen Pertahanan-Keamanan, pemerintah Indonesia resmi membuka bandara Panasan. Inilah tonggak sejarah pangkalan udara Panasan menjadi kawasan komersial. Pemerintah menyadari Solo dan sekitarnya merupakan area yang menggiurkan dari aspek ekonomi dan pariwisata. Harapannya, bandara sanggup menghadirkan banyak pelancong sehingga wisata di Solo meriuh. Meningkatnya mobilitas juga berbuntut pada perekonomian lokal. Misi ini selaras dengan program pembangunan ekonomi ala Orde Baru.

Dalam jagat penerbangan komersial, kemampuan landasan pacu turut memengaruhi jenis pesawat yang bisa mendarat di atasnya. Pesawat kecil dan sedang seperti tipe F-28 bermuatan maksimal 85 orang adalah pesawat yang sanggup mendarat runway dengan kondisi macam ini.

Suara Karya (5/11/1987) mewartakan landasan pacu Adi Soemarmo bakal dipertebal dan diperpanjang 350 meter lagi menjadi 2.150 meter. Demi kelancaran, pada 1987 bandara telah membebaskan 8 hektar tanah dari kebutuhan 11,7 hektar. Bila prosesnya lancar, bandara siap beroperasi menerima pesawat berbadan lebar jenis Airbus A320 atau Boeing berbagai type.

Dikaji dari sisi jaringan, hingga pertengahan 1980-an pelabuhan udara Panasan merupakan bandara yang baru menghubungkan antara pusat (Jakarta) dan daerah (Solo). Rute Solo-Jakarta dan Jakarta-Solo dibuka sebanyak tiga kali dalam seminggu.

Keberadaan bandara tentu saja kian memicu kunjungan turis. Majalah Media Wisata (Agustus 1980) dalam artikel "Solo Dalam Pariwisata" mengungkapkan pada akhir 1970-an Solo memperoleh peningkatan signifikan dalam pariwisata. Hal itu bisa ditengok dari grafik kunjungan wisata, baik domestik maupun asing, sejak 1976. Untuk tahun 1976 tercatat 139.956 orang, termasuk 6.281 turis asing. Tahun 1977 tercatat 146.698 orang, termasuk 6.141 turis asing. Tahun 1978 tercatat 179.149 orang, termasuk 7.218 turis asing dan tahun 1979 yang lalu tercatat 209.266 orang, termasuk 9.875 wisman.

Pintu Gerbang Solo

Koran Neraca (27/7/1987) merekam pendapat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Ahmad Tahir bahwa lapangan terbang Solo akan dijadikan jembatan penerbangan internasional. Rintisan itu merupakan salah satu langkah agar Jawa Tengah tidak hanya “tempat lewat” bagi turis asing yang turun dari Jakarta. Pintu pariwisata di daerah ini harus terbuka lebar bagi dunia internasional.

Harian Kompas (4/8/1987) mewartakan Bandara Adi Soemarmo yang jaraknya 13 kilometer barat dari Solo memang dikembangkan menjadi gerbang internasional laiknya Medan, Balikpapan, Denpasar, dan Kupang.

Sementara Suara Merdeka (18/6/1987) melaporkan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ismail bahwa upaya memajukan Solo sebagai kota pariwisata bisa dimulai dengan menjadikan Adi Soemarmo sebagai pintu gerbang utama wisata. Menurutnya, pintu gerbang wisata itu bisa mempercepat pengenalan obyek wisata kepada dunia luar, di samping melancarkan arus wisatawan yang datang ke Solo.

Penerbangan sipil di Bandara Adi Soemarmo memasuki babak baru sedari ditetapkannya bandara ini sebagai international airport (bandara internasional) pada 10 April 1989. Jalur Solo-Singapura-Solo mulai dibuka. Internasionalisasi ini adalah respons pihak bandara terhadap permintaan masyarakat akan penerbangan ke dan dari luar negeri.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada 1997-1998, para pelancong asing dari negara yang tidak diterpa krisis mendominasi penerbangan internasional di Bandara Adi Soemarmo. Wisatawan mancanegara saat itu mereguk untung sebab ketika badai krisis menggulung Indonesia, nilai rupiah terjun bebas. Mereka cuma menunggu waktu aman usai huru-hara 1998 mereda. Terlebih lagi Solo sempat luluh lantak akibat amukan massa.

==========

Heri Priyatmoko adalah dosen sejarah di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dan pendiri Solo Societeit.

Editor: Ivan Aulia Ahsan