tirto.id - Kata maaf itu keluar dari mulut Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, Minggu awal Agustus lalu. Presiden Tsi menyatakan penyesalan mendalam atas perilaku diskriminatif terhadap orang-orang adat di Taiwan yang berlangsung selama beratus-ratus tahun lamanya. Momen ini merupakan pertama kali dalam sejarah perpolitikan dan sosial Taiwan, ketika pemerintah setempat menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada warganya.

Permintaan maaf Tsai sekaligus mematahkan argumen banyak pihak yang menyatakan bahwa sikap tersebut absurd: bukan pemerintahan Tsai yang melakukan penindasan kepada masyarakat adat Taiwan, tetapi mengapa ia yang meminta maaf? Pengamat politik justru menilainya sebagai sikap bijaksana yang perlu dicontoh negara lain.

“Selama 400 tahun, setiap rezim yang datang ke Taiwan telah secara brutal melakukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat melalui invasi bersenjata dan penyitaan tanah. Untuk ini, saya meminta maaf kepada masyarakat adat atas nama pemerintah...” kata Tsai seperti dikutip Focus Taiwan.

Dalam pernyataan maafnya, Tsai mengakui bahwa marjinalisasi dan peminggiran masyarakat adat telah terjadi berabad-abad baik selama Taiwan dikuasai oleh Jepang, Belanda, dan terakhir oleh Cina. Ketika Cina berkuasa, pemerintah bahkan menerapkan kebijakan asimilasi yang melarang penggunaan dan penyebaran bahasa suku di tahun 1945.

Sayang, kondisi itu tak berubah menjadi lebih baik di saat Taiwan sudah merdeka. Contoh kasus yang disinggung Tsai sendiri adalah pembuangan pada tahun 1982 silam di Pulau Orchid di mana suku Yami tinggal. Imbas pembuangan limbah itu hingga kini pun bahkan masih terasa.

Pemerintah Taiwan sebenarnya tak benar-benar menutup mata terhadap kondisi masyarakat adat di negaranya. Di tahun 2005 silam pemerintah Taiwan mengesahkan Hukum Dasar Masyarakat Adat. Namun Tsai tetap mengritiknya karena dinilai belum memiliki kekuatan yang kuat serta penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan.

Selain meminta maaf secara formal, Tsai juga berjanji akan membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengembalikan suasana di Taiwan kondusif bagi masyarakat adat. Salah satunya adalah menyiapkan Komisi untuk Keadilan Sejarah dan Transisi serta Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat. Tujuannya agar orang-orang adat Taiwan yang menjadi korban kesewenang-wenangan baik di masa lalu maupun masa depan bisa memiliki tempat penyelesaian yang legal dan adil.

“Stereotip dan bahkan diskriminasi terhadap elemen masyarakat adat belum hilang hingga kini. Pemerintah (Taiwan) belum melakukan hal-hal yang cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akibatnya masyarakat adat telah menderita rasa sakit dan frustrasi yang tak dipahami oleh masyarakat etnis lain (mayoritas),” ungkap Tsai.

Dalam pernyataan lengkapnya, Tsai menceritakan sejarah singkat pembentukan negara Taiwan yang memakan banyak korban, terutama dari pihak masyarakat adat. Negara-negara kolonialis era dahulu menyingkirkan warga etnis Pingpu dan kelompok adat lain yang minoritas dengan cara diusir dari tanah kelahiran mereka. Perlawanan balik hanya menghasilkan pembunuhan dan beragam pelanggaran hak asasi lainnya. Hingga era Taiwan menjadi negara demokratis dan modern, yang tersisa adalah tindak diskriminasi dan marjinalisasi. Akibatnya, masyarakat adat Taiwan jadi warga negara kelas dua.

Diskriminasi Masyarakat Adat di Dunia

Di belahan dunia yang lain, pola serupa juga terjadi. Amerika Serikat mengusir suku Indian dan suku asli lain dari tanah leluhur mereka. Begitu pun sikap pendatang kulit putih di Australia kepada suku Aborigin. Negara-negara lain seperti Indonesia dan Malaysia pun tega untuk memarjinalisasi suku-suku asli di teritorinya demi memuluskan jalan menjadi entitas negara baru lewat tangan besi hukum-hukum modern.

Sejalan dengan praktik diskriminasi, kelompok-kelompok etnis tersebut adalah kelompok minoritas yang seringkali berada dalam posisi kalah. Hak suara mereka tak didengar. Meski memiliki sistem nilai, ideologi, cara hidup, serta kebudayaan tersendiri—sesuai pengertian dasar “masyarakat adat”—seringkali hal-hal tersebut tak “direken” serius bagi pemerintah setempat.

Demi menghormati hak kelompok-kelompok masyarakat adat seluruh dunia, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 Desember 1994 mengeluarkan resolusi 49/214 yang menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional.

Peringatan tersebut dimaksudkan agar negara-negara modern di belahan bumi mana pun senantiasa memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat adat: hak asasi manusia (HAM), kerusakan lingkungan (tanah leluhur), pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial, hingga peka pada isu pendidikan dan kesehatan.

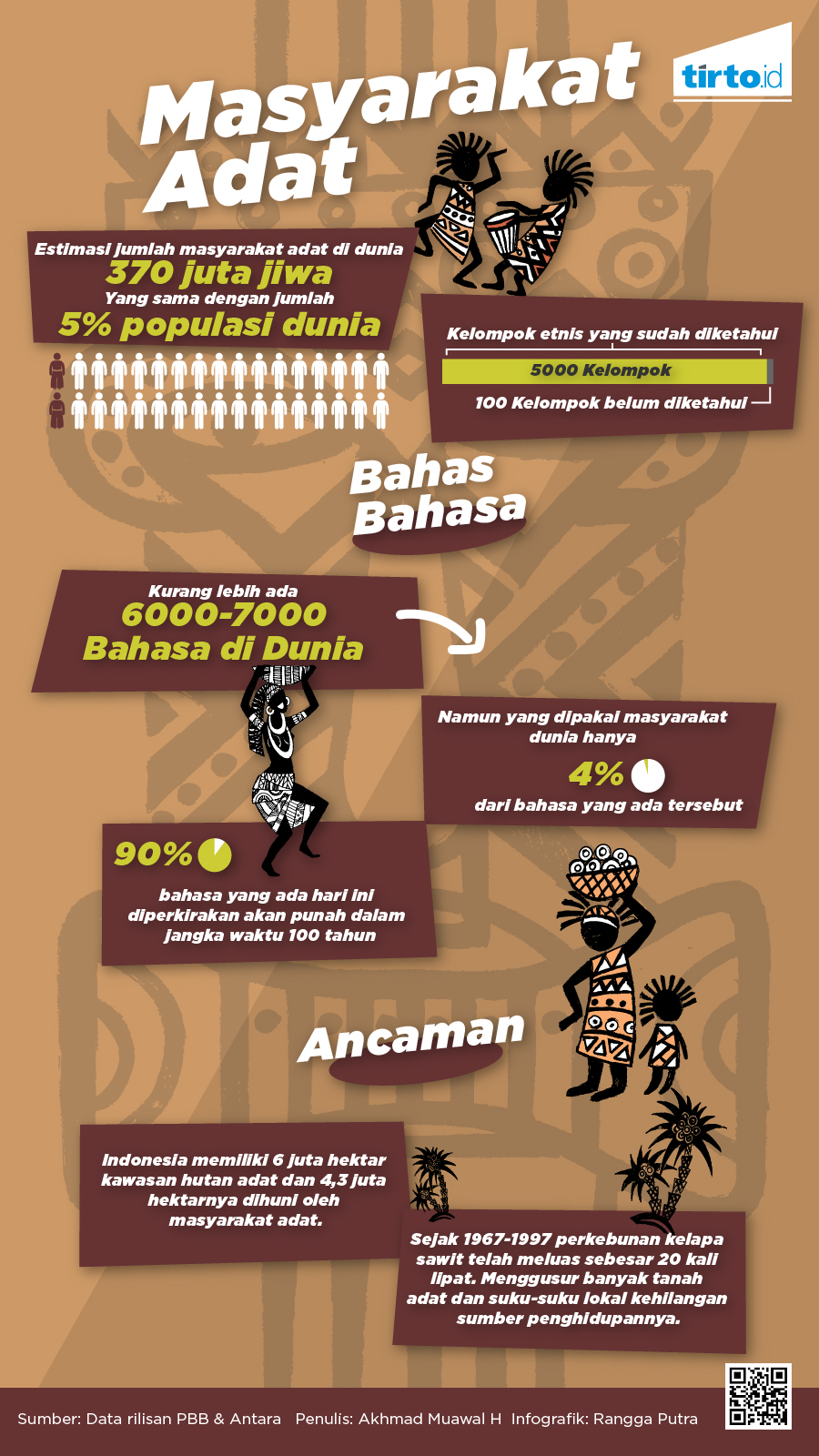

Data PBB menunjukkan bahwa di abad 21 ini jumlah orang-orang yang masih hidup secara komunal dan menerapkan gaya hidup tradisional ternyata cukup banyak. Ada kurang lebih 370 juta orang adat di dunia yang tinggal di 70 negara atau menyumbang 5 persen populasi dunia. Mereka terdiri dari 5000 kelompok etnis yang berbeda. Itu yang sudah terdata. Survival Internasional menyebut ada kurang lebih 100 suku yang belum pernah mengalami kontak dengan dunia luar.

Posisi yang Senantiasa Rawan

Dalam perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional tahun lalu, PBB memberikan catatan tentang berbagai jenis ancaman yang sudah maupun akan diterima oleh masyarakat adat di banyak tempat. Analisanya mengungkap pola yang sama yang dialami oleh kelompok-kelompok etnis di berbagai negara: mereka senantiasa hidup dalam posisi rawan terhadap marjinalisasi.

Sebagai satu contoh, saat ini kurang lebih ada 6.000-7.000 bahasa lisan di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi masyarakat dunia, tetapi hanya empat persen saja yang aktif digunakan. Sisanya, alias sebagian besar, dipakai oleh orang-orang adat dan banyak diantaranya terancam punah.

Faktanya, sekitar 90 persen bahasa lisan yang ada sampai hari ini akan punah dalam jangka waktu 100 tahun ke depan. Masalah ini disebabkan oleh berkurangnya populasi sang penutur—masyarakat adat—yang karena gelombang globalisasi dan modernisasi membuat akar tradisi dan kebudayaan mereka tercerabut.

Modernisasi dan industrialisasi yang massif benar-benar mengancam eksistensi masyarakat adat di beragam tempat. Syarat mutlak kehidupan tradisional mereka berupa tanah serta sumber daya alam seringkali direbut oleh korporasi atau negara.

PBB menyesalkan kondisi ini, sebab hingga hari ini hanya ada beberapa negara, seperti Taiwan, yang telah merumuskan hukum untuk melindungi hak masyarakat adat. Dari beberapa negara itu pun terkadang masih mencurangi kelompok-kelompok etnis dengan cara mengklaim tanah adat mereka. Tanah tersebut selanjutnya menjadi ladang penghisapan sumber daya alam dengan cara-cara yang tak ramah bagi keberlangsungan ekosistem setempat. Padahal ekosistem itu sendiri merupakan modal dasar bagi masyarakat adat untuk bertahan hidup.

Naomi Kipuri dalam analisisnya untuk laporan PBB tahun lalu menyoroti penggunaaan segala macam jenis bibit dan pupuk kimiawi, pun penggunaan mesin dalam skala pertanian yang luas berkontribusi pada degradasi lingkungan dan ekosistem lokal.

Tentu saja orang-orang adat lah yang kalah dan mesti menyingkir, menjamah lahan baru, dan memulai dari awal lagi. Jika keberuntungan menjauh, lahan baru mereka lambat laun juga akan berpindah tangan ke korporasi rakus lainnya.

Persoalan pembukaan lahan baru di atas tanah adat milik kelompok etnis lokal terjadi dalam skala yang masif di Indonesia. PBB mencatat sejak tahun 1967 hingga 1997 perkebunan kelapa sawit telah meluas sebesar 20 kali lipat. Di Kalimantan, tiga juta hektar lahan baru siap dibuka. Dalam kurun waktu 2000-2005 sekitar 7,5 hektare hutan telah gundul tiap tahunnya dan berubah menjadi ladang gersang atau perkebunan kelapa sawit. Sebagian dari wilayah yang dirampas itu berstatus hutan adat milik suku-suku lokal yang tak kuasa berhadapan dengan kekuatan korporasi yang didukung pemerintah.

Mengutip Antara, hari ini ada kurang lebih 6 juta hektare kawasan hutan yang termasuk hutan adat. Dari luasan 6 juta hektar itu sekitar 4,3 juta hektare di antaranya dihuni oleh masyarakat adat. Kasus pencaplokan lahan adat oleh korporasi paling mutakhir terjadi tahun 2014 lalu saat sekitar 670 hektar lahan anggota Permada Tala (Persatuan Masyarakat Adat Daerah Kabupaten Tanah Laut) yang tinggal di Desa Kintapuri, Kecamatan Kintap, diserobot PT Smart, sebuah perusahan perkebunan kelapa sawit.

Sekitar 1.400 hektare tanah warga Kintap yang dimanfaatkan PT Indo Raya untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan berjanji akan mengembalikan seluas 700 hektare kepada warga setempat dalam bentuk plasma, namun sampai saat ini, perusahaan tersebut belum memenuhi janji. Padahal warga sudah berulang kali menuntut janji tersebut. Di sisi lain, mereka tak memiliki modal yang cukup jika ingin melawan korporasi itu lewat jalur hukum.

Dalam acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak, Minggu akhir Juli lalu, Menteri Siti Nurbaya Bakar menyampaikan komitmen pemerintah yang tidak akan mengusir masyarakat adat yang sudah lama menetap di kawasan hutan.

Menurut Siti, langkah membagi-bagi peruntukan kawasan hutan menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah mengimplementasikan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tentang Pengakuan dan Penghormatan Pemerintah Terhadap Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu menyatakan bahwa hutan harus berarti dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tidak boleh ada pengusiran.

"Pemerintah akan membagi-bagi jenis kawasan hutan sehingga tidak akan ada lagi tindakan pengusiran terhadap masyarakat adat dari dalam kawasan hutan," ujar Menteri Siti.

Komitmen yang baik, tetapi kenyataannya cukup bertolak belakang. Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang diluncurkan pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini justru berpotensi menyerobot tanah adat orang suku Malind di Merauke, Papua. Tanah itu sudah dihuni oleh suku Malind secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka hidup di Papua. Pemerintah tak menggubris suara masyarakat adat setempat. Proyek masih berjalan. Hutan terus dibabat demi membuka sawah dan kebun kelapa sawit baru.

Indonesia sudah merdeka sejak 71 tahun, tetapi “penjajahan” gaya baru terhadap masyarakat adat rupanya masih terus berlangsung.

Selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia!

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti