tirto.id - “Bagaimana aku disuruh membenci kelompok Kristen-Katolik. Aku pernah satu keluarga dengan mereka. Aku pernah tiga tahun diasuh dan dididik oleh pastur. Aku pernah bertahun-tahun tidur, bergurau, dan bermain bersama mereka,” sebut Ahmad Wahib dalam catatan hariannya.

“Jadi, bagaimana mungkin aku bisa benci? Bayangkan lagi, aku pernah diundang ke pesta Natal dan Paskah mereka,” lanjutnya seperti yang tertulis dalam Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib suntingan Djohan Effendi dan Ismet Natsir (2012: 30).

Saat masih menempuh studi di Yogyakarta pada pertengahan dekade 1960-an, Wahib sempat menetap di Asrama Realino yang dikenal sebagai pencetak kader Jesuit. Di rumah itu, selama tiga tahun ia diasuh oleh Romo H.C. Stolk S.J. dan Romo Willenborg, juga kerap berinteraksi dengan para penggiat Nasrani lainnya.

“Dalam pengalamanku, mereka semua, entah yang PNI, PKI, PSI, atau Katolik ternyata tidak sejahat seperti pada (pikiran) teman-teman. Dalam rumah-rumah orang Islam, aku melihat bayangan mereka yang jelek. Sedang di rumah mereka sendiri, aku menyaksikan sendiri mereka bisa seperti kita umumnya,” tulis Wahib (hlm. 31).

Wahib terkesan betul akan bimbingan dan kasih sayang dari kedua pastur yang telah dianggapnya sebagai ayah itu. Romo Stolk dan Willenborg tulus memberikan kasih sayang kepada Wahib meskipun berbeda keyakinan dengannya.

“Aku tak tahu, apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapakku itu ke dalam api neraka. Semoga tidak,” harap Wahib (hlm. 28).

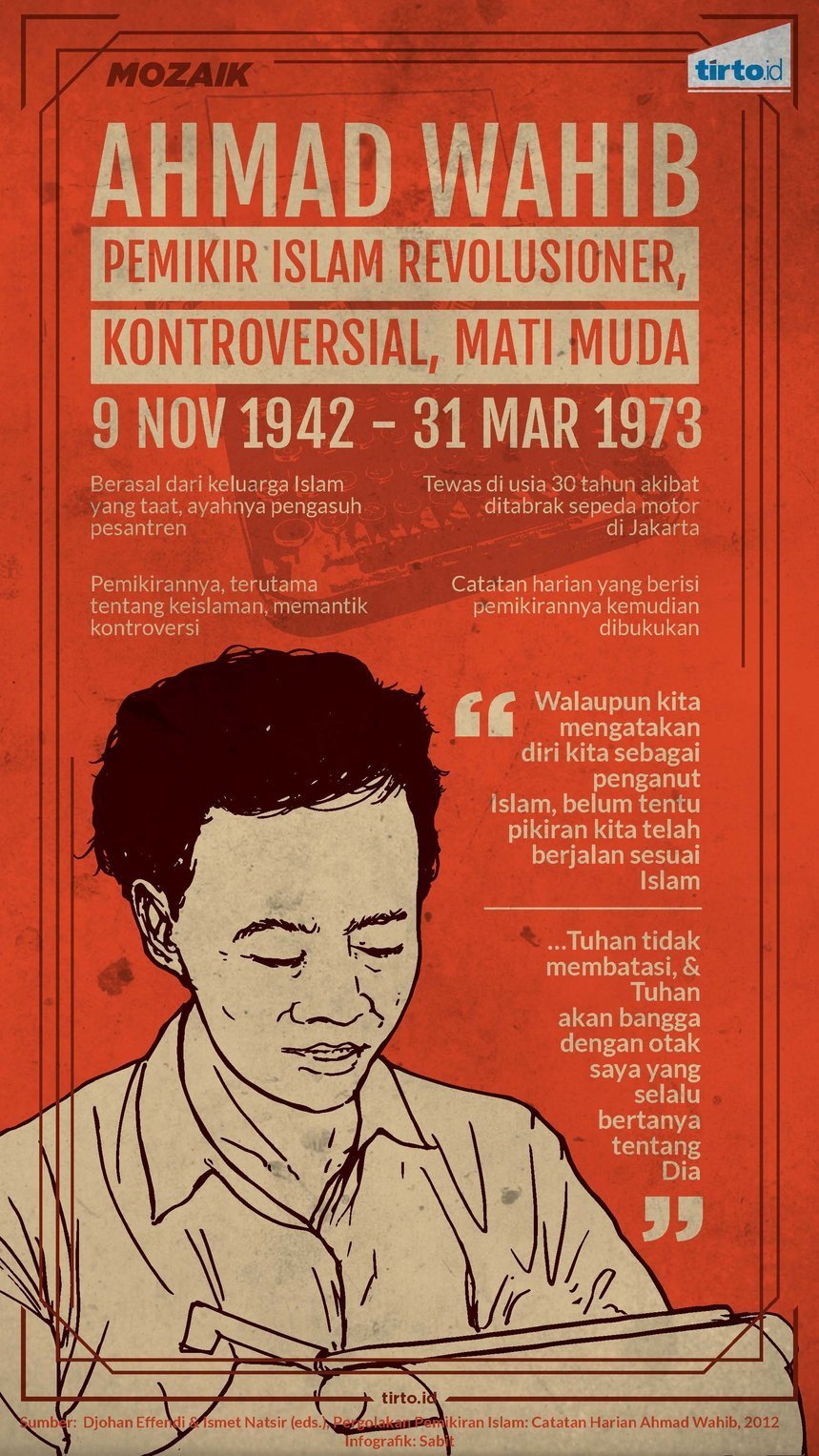

Kemudian, ia pamit ke Jakarta dan menjadi calon reporter majalah Tempo. Di ibu kota, pada 31 Maret 1973, tepat hari ini 45 tahun silam, Ahmad Wahib meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 30 tahun.

Pergolakan Batin Anak Kiai

Ahmad Wahib lahir di Sampang, Madura, 9 November 1942. Ia berasal dari keluarga santri yang sangat teguh dalam beragama. Ayah Wahib bahkan seorang kiai yang memimpin pondok pesantren dan amat disegani serta dikenal luas masyarakat.

Kendati begitu, sang ayah tidak terlalu membatasi pergaulan anaknya, termasuk soal pendidikan. Wahib pun diizinkan menempuh sekolah umum. Begitu pula saat ia ingin melanjutkan kuliah ke luar Madura, yakni di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di Yogyakarta, Wahib tak hanya kuliah. Selain bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia juga kerap terlibat dalam forum diskusi, salah satunya yang digagas pada 1967 yakni “Lingkaran Diskusi Limited Group”. Selain Wahib, anggota intinya ada Muhammad Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Mukti Ali, dan lainnya.

Artawijaya dalam Gerakan Theosofi di Indonesia (2010) mengibaratkan Lingkaran Diskusi ala Wahib dan kawan-kawan ini seperti forum Selasa KIiwon yang digawangi Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Suryomentaram, Ki Sutapa Wanabaya, dan para pemikir Jawa lainnya, pada dekade kedua abad ke-20 (hlm. 286).

Saban Jumat sore, Lingkaran Diskusi menggelar acara, biasanya bertempat di rumah Mukti Ali. Tak hanya kalangan internal saja yang ikut. Tokoh-tokoh macam Kuntowijoyo, Syamsuddin Abdulah, Deliar Noer, Nono Anwar Makarim, W.S. Rendra, Lafran Pane, Niels Mulder, hingga James Peacock, juga pernah diundang dan hadir.

Di kalangan rekan-rekannya, Ahmad Wahib memang cukup dikenal sebagai sosok yang unik, kerap mengeluarkan pendapat yang tidak biasa. Mukti Ali, yang sejak 1971 ditunjuk Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama, menuturkan kesaksian terkait sosok Wahib di masa-masa itu.

“Dalam pembicaraan-pembicaraan di Lingkaran Diskusi, memang almarhum Ahmad Wahib seringkali mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak biasa didengar oleh banyak orang. Terutama yang berkaitan dengan masalah agama,” cetus Mukti Ali dalam pengantar catatan harian Ahmad Wahib yang pertama kali diterbitkan pada 1981 (hlm. ix).

“Kesan saya pada waktu itu,” lanjutnya, “almarhum (Ahmad Wahib) sedang menghadapi pergulatan pikiran yang keras dalam proses pencariannya.”

Barangkali benar dugaan Mukti Ali. Ahmad Wahib kala itu sedang mengalami pergolakan batin. Wahib tidak pernah menyangsikan dirinya sebagai seorang Muslim, namun ia juga tidak serta-merta merasa di pihak yang paling benar. “Tiap-tiap agama harus merasa bahwa dialah agama Allah. Dialah yang universal dan abadi,” tulisnya.

“Aku bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan Protestan, bukan westernis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim,” urainya pula (hlm. 34).

Mati Muda di Ibukota

Ahmad Wahib meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta pada 1971. Sebelumnya, ia memutuskan keluar dari HMI meskipun semula sangat aktif bergiat di organisasi itu. Dalam catatan yang ditulisnya pada 21 Mei 1969, Wahib mengungkap alasan berpisah dengan HMI, yang tampaknya memang ada perbedaan pandangan antara dirinya dan Djohan Effendi dengan anggota HMI lainnya.

“Kata-kata Salman Karim atau Imaduddin dan kawan-kawan bahwa orang-orang seperti saya dan Djohan (Effendi) sebetulnya tidak berhak ada di HMI, adalah tidak begitu salah. Sebab sudah begitu lama garis yang ditempuh HMI ini, terutama garis-garis yang ditempuh sejak awal 1967 sampai medio awal 1969 ini, saya dan Djohan secara fundamental tak bisa menerimanya,” tulis Wahib (hlm. 12).

Di Jakarta, Wahib kuliah lagi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara—studinya di UGM tidak selesai—sambil mencari pekerjaan. Hingga akhirnya, ia mencoba peruntungan di majalah Tempo sebagai calon reporter.

Wahib sebenarnya tidak berniat berlama-lama menjadi jurnalis. Wahib hanya ingin menjaga kualitas menulisnya, meskipun pada akhirnya ia mengakui pekerjaan wartawan membuat otaknya semakin tumpul.

“Bagiku, pekerjaan wartawan mungkin tidak akan terlalu lama. Sekitar dua tahun kiranya sudah cukup untuk meresapi suatu pengalaman dan menanamkan kebiasaan menulis tanpa merusak mutu,” sebutnya (hlm. 361).

“Banyak hal-hal yang dulu hampir aku kuasai dengan baik, kini seolah-olah barang asing setelah empat bulan aku menjadi wartawan. Tapi apa hendak dikata. Aku mesti menekuni pekerjaan ini, (meskipun ada) beberapa efek negatifnya,” imbuh Wahib.

Memang benar, hanya sekitar dua tahun saja Wahib menjalani pekerjaan wartawan—itu pun masih calon reporter. Pada 31 Maret 1973, Wahib mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya.

Wahib baru saja keluar dari kantor Tempo malam itu. Di persimpangan jalan Senen Raya-Kalilio, tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pemuda melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terelakkan. Wahib terkapar, bersimbah darah.

Beberapa gelandangan yang berada di situ bergegas menolongnya. Wahib dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Namun, kondisinya terlalu parah dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo. Dalam perjalanan dengan ambulans, Ahmad Wahib mengembuskan nafas penghabisan. Ia mati muda, wafat pada usia 30.

“Hidup” Setelah Mati

Selama hidupnya yang relatif singkat itu, Ahmad Wahib sudah dikenal sebagai sosok anak muda yang unik. Banyak pemikirannya yang dianggap mengejutkan. Namun, itu hanya diketahui oleh sejumlah kalangan saja dan tidak sampai menuai reaksi yang terlalu berlebihan karena memang belum terpublikasikan secara luas.

Pemikiran Wahib hidup lagi justru beberapa tahun setelah wafatnya, pada 1981. Saat itu, Djohan Effendi, bersama Ismet Nasir selaku editor, menyunting serta menerbitkan catatan harian Wahib yang menghimpun segala pemikirannya, termasuk yang paling menohok.

Djohan mengakui, saat pertama kali mendengar kabar duka bahwa Wahib meninggal dunia, ia langsung teringat catatan harian sahabatnya itu.

“Ketika saya bersama keluarga almarhum dan beberapa teman dari Tempo membuka kamar yang disewanya di sebuah gang sempit di belakang Kebon Kacang, catatan harian yang saya incar itu sudah tersusun rapi,” kenang Djohan (hlm. xxiii).

“Aneh sekali,” lanjutnya, “seakan-akan Wahib sudah mempersiapkannya. Juga tulisan-tulisannya sudah berbundel dengan baik dalam beberapa map. Dengan seizin pihak keluarga, catatan harian Wahib beserta tulisan-tulisannya itu saya bawa dan simpan. Catatan hariannya terdiri dari 17 buku tebal dalam tulisan tangan.”

Setelah disunting sedemikian rupa, catatan harian Ahmad Wahib itu kemudian diterbitkan dengan judul besar: Pergolakan Pemikiran Islam. Kontroversi pun terpantik usai buku tersebut tersebar luas. Hingga kini, buku itu masih diterbitkan ulang beberapa kali.

Ada yang pro dengan gaya berpikir Wahib, terutama dari kalangan anak-anak muda, namun banyak pula yang kontra. Pemikiran Wahib rupanya amat sulit diterima oleh sebagian kalangan, terutama orang-orang Islam, seringkali muncul tudingan liberal bahkan sesat.

Dalam keyakinannya, Wahib beberapa kali menunjukkan perhatian kepada agama lain, dan sebaliknya, ia tidak jarang mengkritik Islam, bukan dalam konteks ajaran, melainkan dalam hal penafsiran, atau kelakuan sebagian orang Islam yang merasa dirinya (atau agamanya) paling benar.

Misalnya, Wahib menulis begini pada 16 September 1969: “Dalam gereja mereka, Tuhan adalah pengasih dan sumber segala kasih. Sedang di masjid atau langgar-langgar, dalam ucapan dai-dai kita, Tuhan tidak lebih mulia dari hantu yang menakutkan dengan neraka di tangan kanannya dan pecut api di tangan kirinya” (hlm. 29).

Atau begini, “Walaupun kita mengatakan diri kita seorang sebagai penganut Islam, belum tentu bahwa pikiran kita telah berjalan sesuai Islam” (hlm. 3).

Masih seabrek pemikiran Wahib yang oleh sebagian orang dianggap “menistakan” agamanya sendiri. Namun, Wahib berulangkali juga menegaskan bahwa ia tetaplah beragama Islam, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Bijaksana dan sayang kepadanya.

Wahib menulis, “Kalau betul-betul Islam itu membatasi kebebasan berpikir, sebaiknya saya berpikir lagi tentang anutan saya terhadap Islam ini. Maka, hanya ada dua alternatif yaitu menjadi muslim sebagian atau setengah-setengah, atau malah menjadi kafir” (hlm. 7).

“Namun,” tambahnya, ”sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa Tuhan tidak membatasi, dan Tuhan akan bangga dengan otak saya yang selalu bertanya tentang Dia. Saya percaya bahwa Tuhan itu segar, hidup, tidak beku. Dia tak akan mau dibekukan.”

Dan, sampai matinya, Ahmad Wahib tetap seorang Muslim.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Ivan Aulia Ahsan