tirto.id - “Anak-anak, tanda laki-laki memasuki tahap akil balig adalah mengalami mimpi basah, sementara perempuan mengalami menstruasi,” demikian petikan edukasi seks yang jamak didengar para remaja.

Mimpi basah alias nocturnal emission atau nocturnal orgasm memang lebih diasosiasikan dengan laki-laki dan bayangan erotis yang muncul ketika tidur, sampai-sampai hal tersebut membuat alat kelamin mereka berereksi dan ejakulasi. Namun pada kenyataannya, perempuan bukan tidak mungkin mengalami hal serupa.

Catatan studi atau sosialisasi mengenai hal ini nyaris tak terkemuka sebelum informasi menyebar mudah di dunia digital. Bisa jadi lantaran wacana soal seksualitas tabu untuk diangkat di ranah publik, apalagi bila menyangkut seksualitas perempuan.

Baca juga:Rahasia di Balik Kenikmatan Perempuan

Lama sebelum internet menjadi bagian dari keseharian masyarakat, studi-studi mengenai seksualitas perempuan dan mimpi basah telah dilakukan. Tahun 1953, biolog Amerika Serikat, Alfred Kinsey membuat studi terhadap 5.940 perempuan sehubungan dengan mimpi basah. Hasilnya, 37 persen dari responden mengaku pernah setidaknya sekali mengalami nocturnal orgasm saat tidur.

Orgasme merupakan keadaan saat seseorang mengalami kontraksi pada area pelvisnya setelah mendapat stimulasi seksual. Pada waktu yang sama, keadaan ini memicu lepasnya neurotransmiter pada otak yang menciptakan perasaan senang atau euforia, demikian penjelasan Michael Krychman, M.D., spesialis kandungan dan direktur eksekutif Southern California Sexual Health Center.

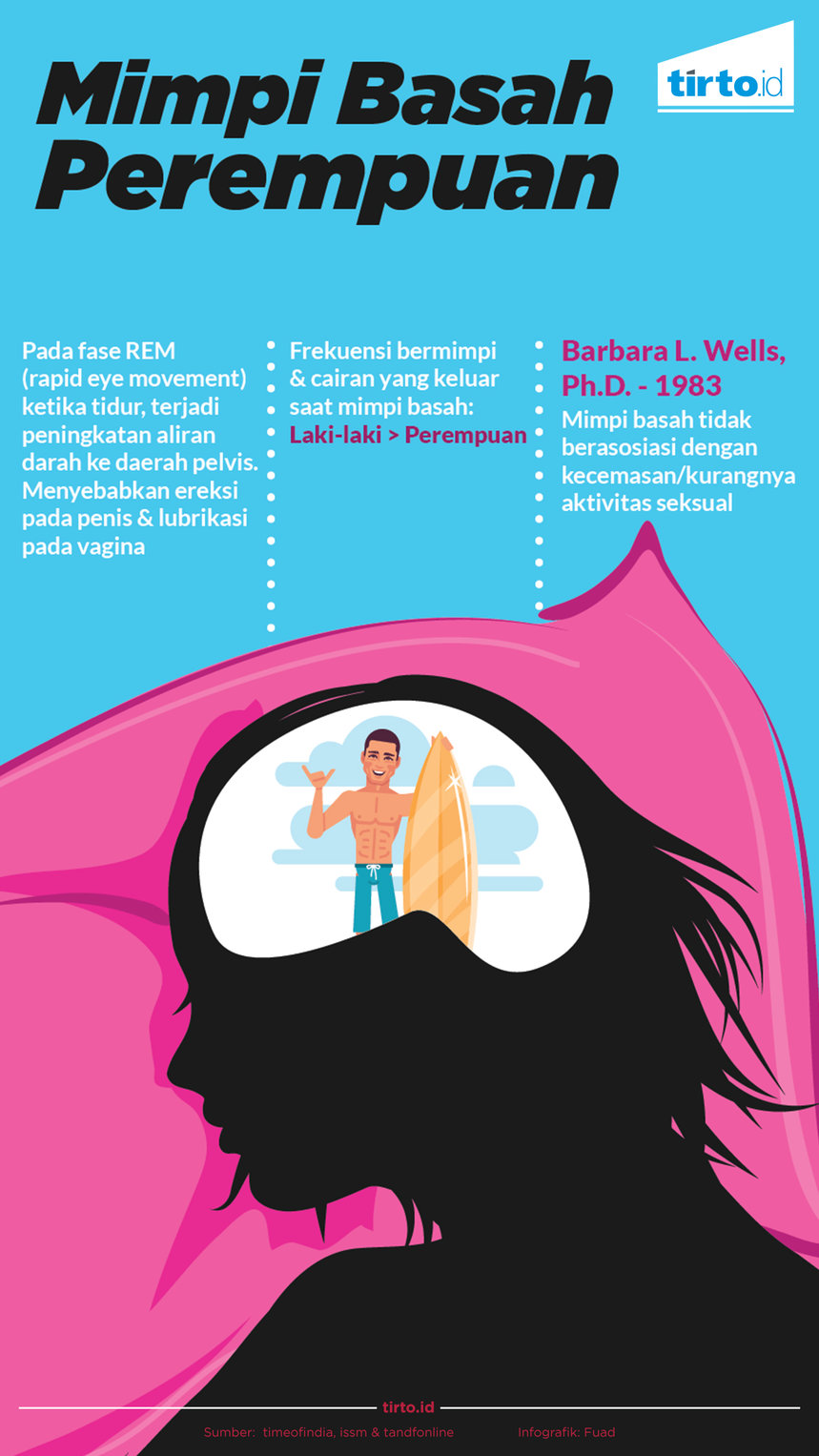

Dilansir Times of India, pada fase REM (rapid eye movement) ketika tidur, terjadi peningkatan aliran darah ke daerah pelvis. Ini menyebabkan ereksi pada penis dan lubrikasi pada vagina. Rangsangan seksual yang dialami perempuan saat tidur serupa dengan pengalaman menonton film erotis atau masturbasi. Sering kali, perempuan terbangun setelah mengalami rangsangan seksual atau orgasme pada saat tertidur.

Lebih lanjut Kinsey berargumen, dalam satu minggu, bila perempuan lebih sedikit mengalami orgasme dari hubungan seks dengan pasangan, ia berkemungkinan mengalami sedikit lebih banyak orgasme pada saat tidur dalam setahun.

Benarkah argumen Kinsey tentang kaitan jumlah aktivitas seksual dan pengalaman nocturnal orgasm perempuan ini?

Tiga dekade setelah penelitian Kinsey dibuat, Barbara L. Wells menulis hasil studi bertajuk “Nocturnal Orgasms: Females' Perceptions of a ‘Normal’ Sexual Experience”. Temuannya menunjukkan bahwa perempuan yang perempuan yang teratur berhubungan badan atau bermasturbasi lebih dari sekali dalam seminggu, lebih berpotensi mengalami nocturnal orgasm.

Kendati demikian, potensi ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding mereka yang masih perawan atau tidak melakukan hubungan seks dalam setahun. Maka dalam kesimpulan studinya, Wells menyatakan tidak ada hubungan antara mimpi basah dengan kurangnya aktivitas seksual.

Di samping itu, Wells juga menegaskan bahwa kaitan antara mimpi basah dan level kecemasan seseorang nihil. Anggapan yang salah mengenai mimpi basah yang dialami perempuan bisa saja mendatangkan pelabelan yang tidak akurat seperti perempuan tersebut tertekan dalam kehidupan ranjangnya. Sebagaimana laki-laki, mimpi basah perempuan merupakan hal normal yang dapat dialami siapa pun.

Dalam tulisan lain, Wells mengemukakan usia saat responden-responden perempuannya pertama kali mengalami mimpi basah. Dari 85 persen responden yang pernah mengalami hal ini, banyak yang mengaku merasakan mimpi basah hingga orgasme pertama kali sebelum usia 21, bahkan beberapa dari mereka sudah mengalami sejak usia di bawah 13.

Orgasme Spontan pada Perempuan

Mimpi basah bukan keadaan satu-satunya di mana perempuan mengalami orgasme tanpa bantuan pasangan atau masturbasi. Ada perempuan-perempuan yang bisa merasakan orgasme ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga. Hal ini dikenal dengan coregasm.

Baca juga:Rajin Olahraga Mendongkrak Kepuasan Bercinta

Giverny Lewis, terapis seks dan relasi dari Australia, menjelaskan kepada ABC sejumlah gejala yang dialami perempuan saat orgasme, “Klitoris dan vulva membesar, lalu perempuan merasa begitu sensitif. Puting pun bisa mengeras dan menjadi lebih peka dari biasanya.”

Temuan studi Adarsh Vohra yang dimuat dalam Indian Journal of Psychiatry (2012) soal orgasme spontan bisa jadi tak disangka-sangka banyak orang. Vohra menyatakan, sebagian penyintas kekerasan seksual semasa kanak-kanak mengalami gangguan orgasme ketika dewasa. Tak melulu mereka gagal merasakan orgasme saat bercinta. Sebaliknya, mereka malah mengalami orgasme tak diduga sebagai hasil kilas balik pengalaman mendapat kekerasan seksual dulu.

Baca juga:Mitos: Semua Korban Perkosaan Tidak Pernah Orgasme

Terkadang, orgasme spontan yang para penyintas ini rasakan berhubungan dengan stimulasi nonseksual seperti getaran di kereta. Di samping itu, orgasme spontan juga dapat timbul justru setelah stimulasi seks dihentikan. Berbeda dengan pengalaman orgasme mayoritas perempuan, orgasme spontan yang dialami penyintas kekerasan seksual bisa terasa menyakitkan sehingga butuh penanganan medis khusus.

Penggunaan obat untuk penyakit tertentu juga bisa menyebabkan orgasme spontan. Seperti dikutip dari Medical Daily, seorang perempuan 42 tahun yang mengonsumsi obat untuk penyakit parkinsonnya mengalami efek samping tak jamak, yakni orgasme tanpa stimulasi seksual.

Peningkatan libido terjadi sejak ia meminum obat tersebut sehingga orgasme spontan bisa terjadi tiga sampai lima kali sehari selama dua puluh detik. Dokter yang menanganinya yakin bahwa orgasme spontan yang dia alami merupakan hasil lonjakan level dopamin—hormon yang berkaitan dengan kenikmatan—pada otak setelah obat parkinsonnya dikonsumsi.

Keadaan orgasme spontan yang berlangsung sering dan dalam jangka waktu yang lama dapat pula merupakan bentuk kelainan fisik. Pada 2014 silam, Kim Ramsey diwartakan Huffington Post telah mengalami Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) selama enam tahun. Macam-macam media lain telah menulis ceritanya dengan judul mencengangkan: saya mengalami orgasme seratus kali dalam sehari.

Sebenarnya, hanya sebagian penderita PGAD yang mengalami orgasme spontan. Itu pun dialami bukan dengan rasa nikmat layaknya perempuan kebanyakan. Penderita PGAD acap kali merasa orgasme yang terjadi tak benar-benar tuntas hingga menciptakan semacam konstipasi pada area klitoris.

Ramsey mengaku dirinya kerap lepas kontrol terhadap tubuh sendiri. “Semakin panik [saya saat mengalami rangsangan seksual atau orgasme], semakin tergerak tubuh saya untuk menendang-nendang atau berteriak,” akunya.

Mau tidak mau, Ramsey mesti mengakali PGAD yang dideritanya dengan menghindari apa pun yang bisa merangsangnya secara seksual: guncangan di kereta atau saat memasukkan tampon ke vagina. Ia juga berupaya mencari distraksi sedemikian rupa setiap rangsangan seksual datang atau orgasme tiba-tiba dialaminya.

PGAD bisa juga berakibat dilekatkannya label negatif kepada para penderita. Karena mengalami orgasme atau rangsangan seksual yang dikatakan tak wajar, mereka acap kali disebut sebagai nymphomaniac atau hiperseks. Padahal, kenyataannya orgasme spontan yang dialami berada sepenuhnya di luar ekspektasi atau kendali mereka.

Orgasme spontan bukan hanya potensial membikin nyeri sebagian perempuan. Konsekuensi negatif lainnya pun bisa terjadi ketika orgasme spontan dialami seseorang di tengah aktivitas hariannya. “Saat kita mengalami orgasme, sekitar 30 bagian otak kita berhenti bekerja sejenak. Bagian yang berhenti itu termasuk bagian yang mengendalikan kemampuan berpikir rasional dan kemampuan-kemampuan penting lainnya,” ungkap Lewis.

Bayangkan bila seseorang sedang mengangkat beban di gym, lalu merasakan orgasme spontan. Ada kemungkinan konsentrasinya terpecah dan ia menjatuhkan beban yang sedang diangkatnya ke tubuh sendiri. Alih-alih nikmat, bisa jadi sakit berlipat yang didapatkannya.

Diskusi soal orgasme atau seksualitas perempuan memang kerap tertimbun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kendati demikian, bukan berarti wacana ini mesti lesap dari perbincangan. Mengenali lebih dalam tubuh dan seksualitas sendiri adalah hal krusial baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lebih dari itu, dengan tidak menabukan informasi soal seksualitas, stigma atau label negatif yang mengarahkan pada sikap diskriminatif pun bisa dihindari.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani