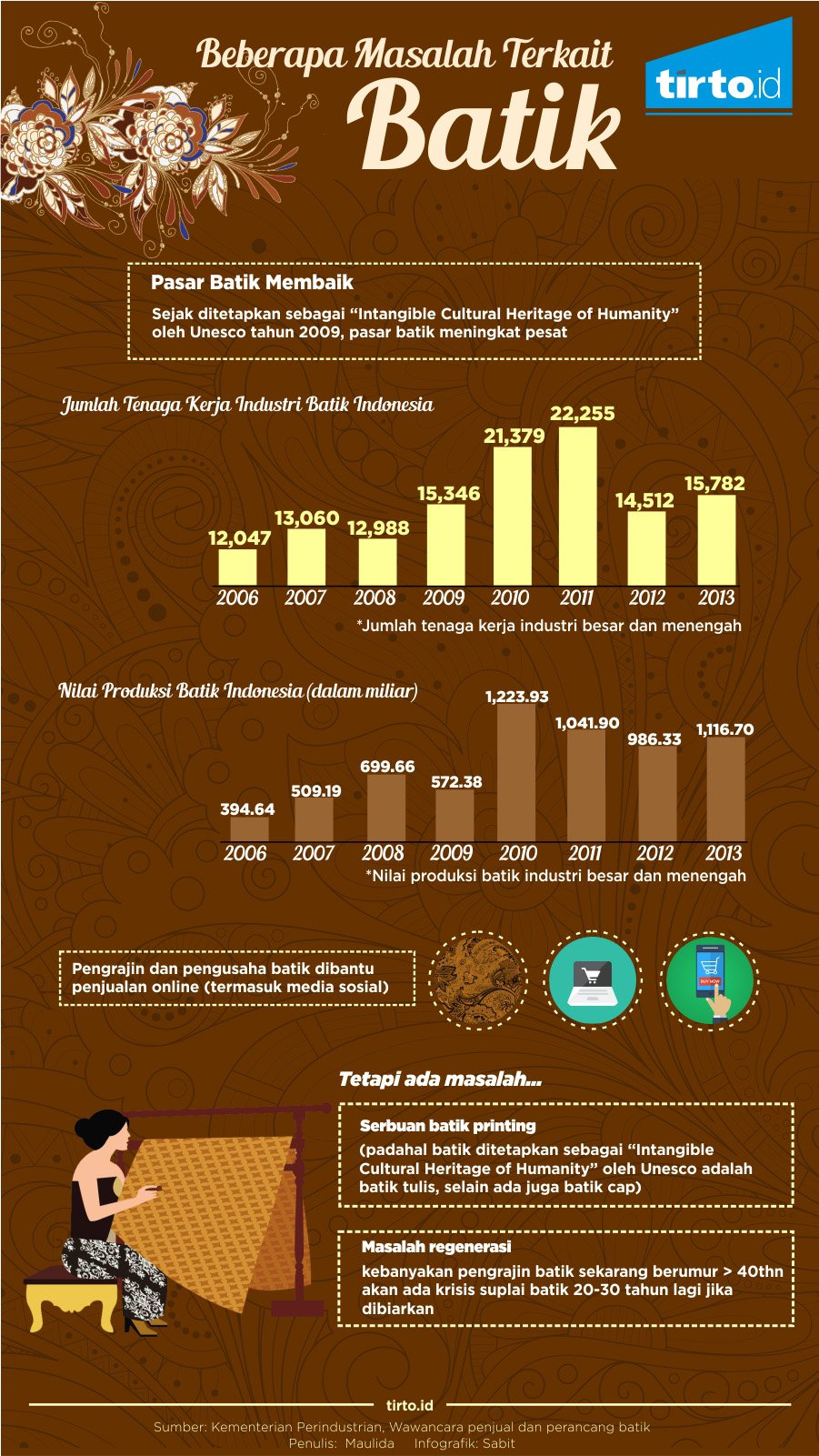

tirto.id - Terima kasih Unesco. Sejak diakui dalam daftar representatif Intangible Cultural Heritage of Humanity pada 2009, pasar batik meningkat pesat. Kemajuan itu bisa dilihat dalam data numerik. Pada 2010, nilai produksi batik industri besar dan menengah melipat lebih dari dua kali tahun sebelumnya, dari Rp572 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Meski angkanya sempat turun, penurunannya tak signifikan.

Selain ditunjukkan oleh angka, motif batik juga tampak di mana-mana. Jika dulu batik dipakai hanya sebagai kain untuk bawahan, atau gendongan bayi, atau maksimal untuk hem pria, sekarang ia ada dalam segala bentuk produk fashion. Mulai dari baju tanpa lengan, crop top, sampai baju-baju maksi untuk hijabers. Tentu saja setiap Kamis atau Jumat akan lebih banyak orang memakai batik, sebab diwajibkan oleh kantor tempat mereka bekerja.

Tentu ini menggembirakan. Nurul, seorang penjual batik asal Cirebon yang berdagang lewat Facebook, mengaku penjualan batik terus meningkat. Dengan modal akun Facebook—selanjutnya kanal-kanal chat seperti Messenger, Whatsapp, dan BBM—ia mengaku bisa menjual setidaknya seribu kain batik per bulan.

Ia menjual batik batik produksi orangtua dan neneknya di Cirebon, juga tetangga-tetangganya di kawasan Trusmi. Tak hanya di lapak online, Nurul juga mengatakan batik-batik produksi keluarga dan kerabatnya juga laku di pasar offline.

Bagaimana dengan laba? Dari kain katun dan dobby yang diberi motif batik dengan cara emboss—disebut batik emboss—Nurul mendapat untung Rp5 ribu per kain. Kain-kain emboss itu berharga mulai dari Rp45-55 ribu. Adapun dari kain cap ia mendapat untung sekitar 10 persen. Jika rata-rata batik cap berharga Rp85 ribu, Anda bisa menghitung sendiri berapa laba yang didapat Nurul setiap bulannya.

Untuk kain batik tulis, Nurul mengambil margin 15-20 persen. “Karena bikinnya lama,” katanya, menjelaskan mengapa porsi labanya lebih besar dari jenis batik lain.

Bernadetta Tri Sashanti, pebisnis batik berlabel Kamayu asal Yogyakarta, juga mengatakan pasar batik belakangan ini sangat positif, meski dihajar oleh produk batik printing yang harganya jauh lebih murah. Batik printing menurutnya tidak berpengaruh untuk pangsa pasar kelas menengah ke atas, karena mereka punya selera dan pengetahuan memadai soal batik.

“Tapi misal printing tidak menggila produksinya, pasti pasar batik asli akan lebih besar karena bisa ambil pangsa pasar bawah. Sekarang ini kan pasar bawah diambil oleh printing, padahal pasar bawah sangat besar kuenya,” kata Shanty.

Selama ini, Shanty hanya berbisnis online. Tanpa biaya marketing apapun, ia bisa menjual 500 lembar kain batik cap per bulan. Sebagai pebisnis kecil, Shanty meriset selera pasar, lalu berdiskusi dengan pengrajin. Untuk pengerjaannya, ia memborong satu keluarga pengrajin batik di Solo.

Mengapa di Solo? “Sebab biaya produksi di sana lebih murah dan perkembangan motif juga cepat,” kata Shanty. Saat ini, Shanty menjual batik cap seharga Rp75, 85, dan 95 ribu untuk satu lembar batik cap atau batik cap dengan rupa-rupa variasi, baik kesik, colet, maupun remekan.

Kembali bicara soal batik printing, Shanty menyatakan sesungguhnya ia tak keberatan dengan keberadaan batik printing selama dipasarkan secara jujur. Sering, katanya, ia mendapati penjual yang bilang batik yang dijualnya batik tulis. Padahal, “itu bahan diprint dulu terus ditumpuk beberapa bagiannya dengan canting dikit-dikit supaya seperti batik asli.”

“Tidak apa-apa, tapi seharusnya ditulis 'bahan bermotif batik', bukan 'kain batik',” katanya.

Shanti juga menyorot pemerintah. “Lucunya, pemerintah mencanangkan cinta batik, dll, tapi semua instansi [pemerintahan] dan sekolah pakainya batik printing. Jadi kan sama aja zonk programnya.”

Shanty tak berlebihan soal ini. Rata-rata sekolah memang membikin batik yang dicetak dengan massal sebagai baju seragam, lalu mereka pun disebut “berseragam batik.” Padahal akan menarik jika mereka memakai batik cap dan mengenal bagaimana warisan kultural itu bisa mereka kenakan seminggu sekali. Begitu juga lembaga lain, baik swasta maupun pemerintahan.

Banyak perusahaan memberlakukan pakaian batik setidaknya seminggu sekali, tetapi kebanyakan orang memang tak bisa membedakan antara kain batik dengan kain tekstil bermotif batik. Apalagi jika sudah bicara batik printing yang harganya ekonomis. “Batik cap per meter Rp30 ribu, sedangkan batik printing 12 ribu, “ kata Shanty. Belum lagi yang datang dari Cina.

Tapi Bayu Aria, perancang batik dan pengajar batik di ISI, ternyata tak terlalu kuatir dengan serbuan batik printing ini.

“[Bahan] printing motif batik dan batik asli punya segmen yang berbeda. Setidaknya printing memberi kesempatan bagi yang belum bisa menikmati batik asli (tulis/cap) sebagai representasi dari kecintaan akan batik sekaligus sebagai edukasi kultural secara tidak langsung,” kata Bayu.

Tidak menjadikan batik printing sebagai isu bukan berarti Bayu tak punya kekuatiran perihal batik. Bayu melihat ada bahaya laten yang bisa menjatuhkan bisnis batik ini, yakni regenerasi. Saat ini, menurutnya pengrajin batik rata-rata berumur di atas 40 tahun. Tak banyak anak-anak dari para pengrajin yang sudi menjadi pembatik.

Alasannya adalah kesejahteraan. Masih banyak pengrajin yang posisinya hanya buruh, tepatnya: buruh upahan mencanting atau mencap. Bayu enggan menjabarkan secara rinci sistem pengupahan. Selain kondisi tiap kota tak sama, tak semua industri membayar pengrajinnya secara tak layak.

Tapi Bayu memastikan bahwa “sebagian besar pembatik masih [diupah] di bawah UMR."

Lalu bagaimana jalan keluarnya? “Yang ideal adalah sistem yang lebih baik dalam pengupahan. Dengan sistem dan nilai yang lebih baik generasi batik masa depan akan muncul.”

Jika tak ada jalan keluar atas bahaya laten ini, menurut Bayu kelak masalahnya akan muncul dalam bentuk krisis suplai batik, 20-30 tahun lagi. Sebab, “mayoritas pembatik [saat itu] akan berusia 70 tahunan dan kemungkinan besar mereka tidak lagi produktif.”

Kekuatiran Bayu sangat penting diperhatikan pemerintah dan setiap unsur industri batik. Bukankah ironis jika pasar sedang bagus-bagusnya tapi suplai batik dipenuhi batik printing karena kita kehabisan pengrajin batik?

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti