tirto.id - Selasa siang lalu, Ahmad, 20 tahun, terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Indonesia, bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ahmad tengah menanti kepastian. Bersama dia, ada sembilan pencari suaka lain yang menanti nasib serupa. Mereka duduk di luar pintu kantor UNHCR dan menunggu nama mereka dipanggil satu persatu.

Ahmad berkulit hitam. Sembilan rekan lain berkulit putih, hidung mancung, dan bermuka Arab. Saban hari mereka mendatangi kantor UNHCR untuk memastikan kapan mereka bisa mendapatkan negara suaka. Beberapa lain yang datang ke kantor tersebut untuk mengajukan diri mendapatkan kartu pengungsi dari UNHCR.

“Kartu pengungsi saya sudah dapat," kata Ahmad dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. "Saya tinggal tunggu panggilan saja dan diberangkatkan ke negara baru."

"Biar hidup di negara baru dan dikasih warga negara baru,” ia berharap.

Ahmad adalah pengungsi dari Ethiopia, sebuah negara di Tanduk Afrika, dengan penduduk sekitar 99,5 juta dan kedua terbesar di benua Afrika sesudah Nigeria, dengan 34 persen penduduknya beragama Islam. Ethiopia adalah salah satu negara termiskin di dunia, yang dilanda kelaparan, sekaligus menyimpan peradaban mengagumkan serta kekerasan bersenjata akut, termasuk perang perbatasan dengan Eritrea, antara 1998 hingga 2000.

Kondisi negaranya yang terus bergolak dan kemiskinan parah itu yang membuat Ahmad terbang sebagai pencari suaka.

“Di negara saya tidak bisa hidup karena konflik,” katanya. “Kalau saya bertahan di negara asal saya, maka akan mati. Tidak ada keadaan aman di negara saya.”

“Makanya saya datang ke UNHCR,” tutur Ahmad.

Ahmad bertolak ke Jakarta setahun lalu dengan menggunakan visa wisata. Buat mencari akal tidak ditahan otoritas imigrasi, Ahmad berangkat seorang diri, lalu mengajukan diri sebagai pengungsi di kantor UNHCR Jakarta. Dengan duit terbatas, ia menumpang hidup di rumah kontrakan bersama temannya, sesama pengungsi dari Ethiopia, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

“Kalau mau makan, saya minta ke teman. Itu pun yang bisa memberi,” ujarnya. “Orang kasihan sama saya karena tidak ada uang."

Meski kebanyakan para migran transit di Indonesia memilih ke Australia, Ahmad justru berharap bisa mendapatkan status warga negara baru di Eropa. Dan harapan ini masih harus ditunggu lama.

“Mungkin bisa empat atau lima tahun lagi dapat warga negara baru,” katanya.

Sama seperti Ahmad, Ali, pengungsi asal Lebanon—sebuah negara di Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah dan Israel—juga punya cerita hampir mirip. Merasa hidup tak aman di kota kelahirannya, ia bertolak ke Indonesia untuk mengajukan diri ke kantor pengungsi PBB di Jakarta. Ali meminta menjadi warga negara Eropa.

“Saya sudah 10 hari di Indonesia,” kata Ali, singkat. Ia pergi dan menolak menjelaskan lebih jauh perjalanan hidupnya sebagai pencari suaka.

Menanti di Cisarua

Kehidupan tak pernah mudah bagi para pencari suaka. Mereka berharap proses mencari negara suaka bisa cepat, tidak perlu bertahun-tahun. Tetapi itu kisah yang jarang kita kenal.

Lantaran lama proses menunggu negara baru di tengah naiknya politik anti-imigran di seluruh dunia, banyak pencari suaka yang akhirnya menetap di sebuah perkampungan. Salah satu yang terkenal adalah Cisarua, sebuah kecamatan di kawasan puncak Bogor, sekitar 30 menit dengan kendaraan dari terminal kota.

Di desa dan kampung-kampung Cisarua, para pencari suaka dan pengungsi hidup berkelompok; mereka menyatu dengan warga lokal dan tinggal di rumah-rumah petak. Kebanyakan mengontrak rumah warga. Ada juga yang memisahkan diri bagi para migran yang sudah berkeluarga.

Keluarga Thalib asal Afganistan adalah salah satu yang tinggal di sebuah kampung bernama Warung Kaleng, di sebuah desa bernama Tugu Utara. Orang mengenalnya dengan sebutan "kampung Arab" saking banyak pengungsi dan pelancong Arab di situ. Thalib tinggal bersama enam anggota keluarganya. Ia menolak diajak mengobrol.

“Saya sedang sakit,” katanya singkat.

Menurut Haji Dedi, sosok tokoh masyarakat di situ sekaligus pemilik rumah indekos, keluarga Thalib sudah menghuni rumah sewa miliknya selama enam tahun. Selama itu juga keluarga tersebut tinggal dan membuka sekolah bagi anak-anak pengungsi di Kampung Ciburial, tak jauh dari lokasi rumah.

“Dulu sekolahnya di kampung sini, sekarang pindah,” kata Haji Dedi.

Menurut Haji Dedi, hubungan para pengungsi dan warga berjalan baik. Namun, karena keterbatasan bahasa, kebanyakan para pencari suaka lebih cenderung menutup diri.

“Mereka kalau bertemu di jalan, misal habis belanja, mereka menyapa: Assallamualaikum,” ujarnya.

Kami diantarkan oleh Haji Dedi ke kediaman Abu Muhammad, keluarga pengungsi dari Sudan. Abu Muhammad baru tiga bulan menempati kontrakan Haji Dedi, sebuah rumah petak, dekat dari Kantor Kepala Desa Tugu Utara. Ia tinggal bersama istri dan enam anaknya yang masih kecil.

“Maaf saya tidak mau,” kata Abu Muhammad sopan saat kami membuka obrolan, menolak diwawancarai.

Sedikitnya ada lima lokasi yang menjadi konsentrasi permukiman para pengungsi di Cisarua. Desa Ciburial. Kampung Sampay. Desa Batu Layang. Desa Tugu Utara. Desa Tugu Selatan. Permukiman ini terletak di sepanjang Jalan Raya Puncak, Bogor. Yang paling populer adalah Kampung Warung Kaleng.

Lantaran banyak pengungsi serta pelancong dari Arab, kebanyakan warga mafhum dengan ciri fisik mereka. Namun, tak seperti pelancong asal negara-negara Arab yang berpakaian serba parlente dan tajir, yang ditandai memakai mobil saat bepergian, para pencari suaka justru lebih sering naik angkutan umum atau berjalan kaki. Penampilan para pengungsi ini pun sama seperti warga Cisarua; parasnya saja membedakan: hidung mancung, kulit putih.

Terkatung-katung di Negara Transit

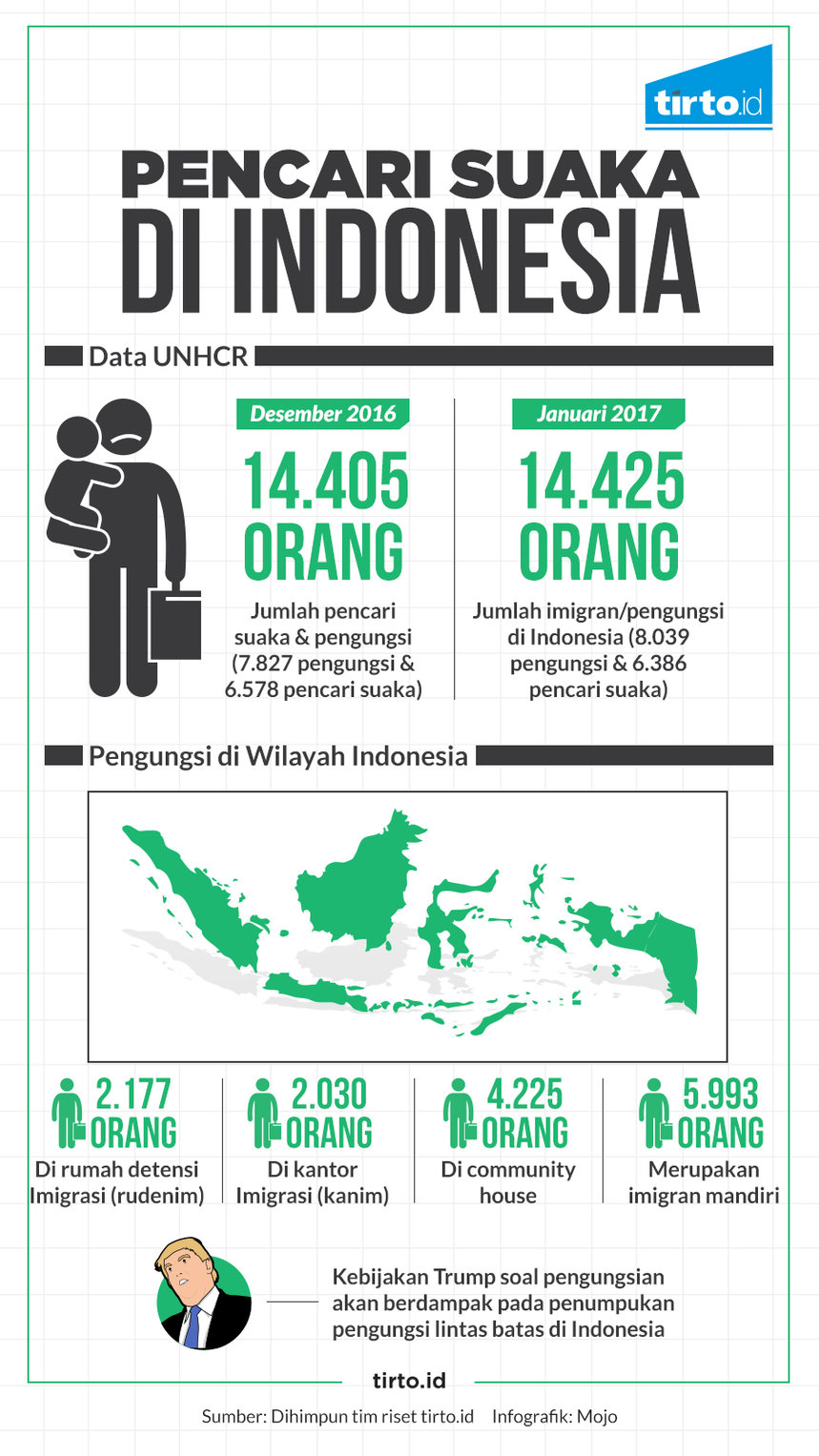

Menurut UNHCR per Januari 2017, jumlah pencari suaka plus pengungsi di Indonesia sekitar 14.425 orang. Mereka terdiri 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka. Ia naik dari tahun lalu, 7.827 pengungsi dan 6.578 pencari suaka.

Ada sekitar 2.177 orang yang kini ditahan di rumah detensi imigrasi, 2.030 orang di kantor Imigrasi, 4.225 orang di rumah komunitas, dan sisanya, 5.993 orang, temasuk apa yang disebut "imigran mandiri." Puluhan ribu pengungsi dan pencari suaka ini tak semuanya bisa ditampung di 13 rumah detensi punya pemerintah Indonesia.

Faktor keterbatasan fasilitas itulah yang mendorong para pengungsi menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Mereka kemudian menyewa rumah indekos sambil menunggu penempatan negara ketiga oleh UNHCR.

Bak kisah orang buangan, sedikit dari mereka yang diproses menuju negara baru. Sisanya, yang lebih banyak, tertahan di Indonesia selama bertahun-tahun. Mereka tinggal dari Medan hingga Kupang, dari Jakarta, Pontianak, hingga Makassar.

Itu dialami Muhammad Alsif, 35 tahun, yang datang dari Kabul, Afganistan, negara mayoritas muslim yang dilumat peperangan sektarian dan korban dari "perang melawan teror"-nya Negeri Paman Sam.

Alsif terkatung-katung selama empat tahun menunggu penempatan negara ketiga. Selama itu ia hanya bepergian tak jauh dari Cisarua. Ia bahkan tak pernah pindah tempat tinggal karena merasa nyaman dengan kondisi lingkungan dan udara Cisarua.

“Saya masih menunggu,” kata Alsif, pendek, yang memiliki kartu suaka dari UNHCR.

Bagi yang nekat, sebagian pengungsi dan pencari suaka ini rela membayar jasa penyelundup untuk bertaruh nyawa di lautan lepas. Mereka menjalani apa yang disebut "manusia perahu". Banyak kisah di perairan Indonesia, dari Aceh hingga Pulau Rote, yang jadi lokasi terdampar para manusia perahu yang ditolak negara-negara tujuan suaka. Mereka menjalani risiko maut: tenggelam dan terlupakan. Bagi yang tinggal di rumah detensi, praktik kekerasan pun marak terjadi.

Baca laporan khusus Tirto pada Oktober 2016 mengenai praktik penyelundupan para migran transit: Skandal Suap Manusia Perahu yang Menggoyang Indonesia - Australia

Muhammad Hafidz, koordinator advokasi dari Suaka, sebuah jaringan masyarakat sipil yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, menjelaskan problem bertambahnya jumlah pencari suaka dan lamanya waktu menuju negara ketiga memang menjadi persoalan tersendiri.

Ia menjelaskan, UNHCR tak bisa menentukan negara ketiga menjadi tujuan pengungsi. UNHCR hanya bisa mengajukan dari nama-nama para pengungsi dalam daftar yang mereka miliki kepada negara yang telah meratifikasi status pengungsi 1951. Namun, tak semua pengungsi langsung diterima oleh negara ketiga; negara-negara tujuan ini menyeleksi para pengungsi untuk menjadi warga negara mereka.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah migran transit ke Indonesia membawa persoalan baru. Apalagi negara tujuan para pengungsi, umumnya Australia dan Amerika, mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan para pencari suaka. Kebijakan teranyar dirilis oleh pemerintahan Trump yang melarang para migran dari tujuh negara muslim. Ia akan menambah daftar para pengungsi dan pencari suaka lebih lama singgah di Indonesia, demikian Hafidz.

Meski banyak problem pelik dunia menghadapi gelombang pengungsi yang setiap tahun terus-menerus mengalir dan membanjiri negara-negara transit, akibat peperangan dan kemiskinan parah di negara-negara asal mereka, pencari suaka seperti Ahmad masih setia menunggu negara tujuannya di Eropa. Bagi Ahmad, menunggu adalah jalan terbaik dibanding ia harus kembali ke negara asalnya di Ethiopia.

“Saya berharap UNCHR memberi saya tempat tinggal dan tempat yang aman untuk hidup,” kata Ahmad.

Penulis: Arbi Sumandoyo

Editor: Fahri Salam