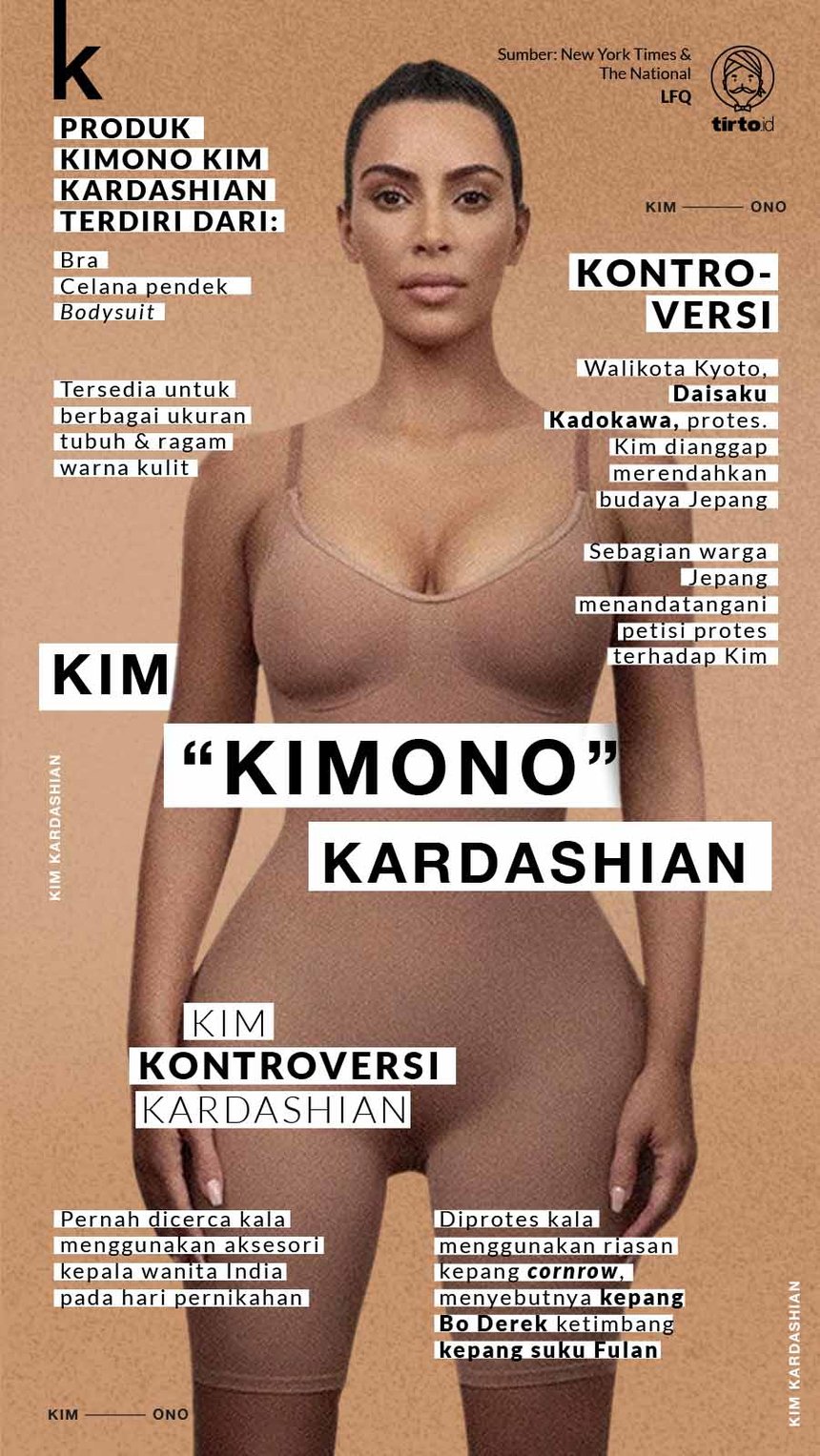

tirto.id - Kim Kardashian akhirnya mengalah. Satu minggu setelah dicerca warganet lantaran melansir produk pakaian dalam bernama "Kimono", Kim memutuskan mengubah nama lini produk tersebut. Keputusan mengganti nama tercetus tiga hari setelah Wali Kota Kyoto Daisaku Kadokawa mempublikasikan surat terbuka yang isinya meminta Kim mempertimbangkan ulang keputusan menggunakan nama "Kimono".

Lewat surat itu, Daisaku memberikan pemahaman kepada Kim tentang nilai luhur kimono bagi masyarakat Jepang. Ia menceritakan bahwa pemerintah Jepang tengah berupaya memasukkan kimono sebagai salah satu aset budaya UNESCO Intangible Cultural Heritage.

Daisaku menganggap tindakan Kim bisa memonopoli makna kimono dan mengubah persepsi publik tentang produk budaya Jepang.

“Saya harap Anda berkunjung ke Kyoto agar bisa mengalami esensi budaya kimono dan mencoba memahami pola pikir serta harapan kami,” tulis Daisaku dalam surat resminya.

Sebelum surat dari Daisaku beredar, Kim menangkal segala tuduhan melakukan apropriasi kultural dengan berkata: “Aku memahami dan menghormati makna penting Kimono bagi orang Jepang. Lini pakaian dalamku itu dibangun dengan prinsip inklusivitas dan keragaman dan aku bangga akan hal itu.”

Kebanggaan Kim bikin warga Jepang kesal.

“Jadi, pada dasarnya Anda memproduksi pakaian dalam dan menyebutnya ‘baju tradisional Jepang’,” kata Yuko Kato, warga Jepang yang melayangkan protes di Twitter.

“Kami memakai kimono untuk acara perayaan kesehatan, pertunangan, pernikahan, kelulusan, dan upacara pemakaman. Busana itu adalah busana ritual adat yang digunakan serta diturunkan antar-generasi. Pakaian dalam Kim bahkan tidak ada kaitannya dengan kimono. Dia tidak menghormati budaya kami,” kata Yuka Ohishi kepada BBC.

Pemrotes lain bilang bahwa di hari depan, generasi mendatang akan menganggap kimono sebagai pakaian dalam bukan baju tradisional Jepang.

Warga Jepang Sono Fukunishi yang mengaku memakai kimono setiap hari membuat petisi yang menyebut bahwa Kim telah menghina budaya Jepang.

Istri penyanyi Kanye West ini sudah beberapa kali mendapat tuduhan serupa. Ia pernah dituding melakukan apropriasi budaya karena mengenakan maag—aksesori kepala pengantin perempuan India—ke konser privat Sunday Service yang diadakan Kanye West. Kim memadukan aksesori dengan gaun putih ketat dan terbuka.

Sebelum itu, Kim juga pernah diprotes lantaran menata rambut dengan kepang cornrow pada beberapa kesempatan dan berkata bahwa kepang tersebut terinspirasi dari selebritas Bo Derek. Warganet menilai penyebutan referensi itu kurang tepat karena sebetulnya jenis kepangan rambut Kim serupa dengan kepang tradisional masyarakat adat Fulani, Afrika Barat.

Protes-protes terdahulu masih bisa diatasi dengan balasan komentar di media sosial. Tapi kali ini, posisi Kim sama seperti para pemilik label fesyen yang pernah terkena tuduhan apropriasi, sebuah praktik yang cukup sering terjadi di ranah fesyen.

Apropriasi kebudayaan adalah upaya meminjam atau menggunakan elemen kebudayaan lain (seni, musik, fesyen, dan lain sebagainya) yang kelompok masyarakat yang dianggap marjinal atau memiliki sejarah terpinggirkan tanpa mengakui sumber inspirasinya. Filsuf seni John O. Young dalam Cultural Appropriation and the Arts (2008) memaparkan kecenderungan ini telah terjadi sejak lampau di negara-negara Barat, mulai dari kumpulan puisi Goethe West-östlicher Diwan yang meminjam banyak elemen dari puisi-puisi Persia hingga musik Blues dan Jazz kulit putih yang mencuri pengaruh musik kulit hitam.

Kritikus fesyen New York Times Vanessa Friedman menganggap apropriasi kebudayaan kerap terjadi lantaran pola kerja para desainer yang kerap ‘mengambil inspirasi’ dari berbagai hal termasuk budaya lain dan memodifikasi sesuka hati atau sesuai selera pasar.

Vanessa mencatat bahwa seminggu sebelum kasus Kim terjadi, Menteri Kebudayaan Meksiko Alejandra Frausto mengirim surat protes kepada pimpinan label fesyen asal New York Carolina Herrera karena dianggap melakukan apropriasi kultural dengan menerapkan teknik bordir tradisional Meksiko pada koleksi busana terbaru tanpa izin atau pencantuman akreditasi ‘pemilik budaya’.

“Pertimbangan etik membuat kami memutuskan membicarakan kasus ini. Kasus ini adalah bagian dari agenda pengembangan keberlanjutan milik PBB yakni mempromosikan praktik inklusif dan membuat mereka yang tadinya ‘tidak terlihat’ jadi ‘dipandang’,” tulis Frausto.

Saat ini tim Carolina Herrera masih berdiskusi dalam menentukan langkah terbaik terkait kasus tersebut.

Selain Carolina Herrera, label busana seperti Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci, Isabel Marant, Urban Outfitters, Nike, pernah mengalami hal serupa dalam beberapa tahun belakangan.

Peneliti Centre for International Governance Innovation, Brigitte Vezina dalam “Curbing Cultural Appropriation in the Fashion Industry” (2019) mengingatkan kembali soal prinsip Traditional Cultural Expressions (TCE) yang kerap luput dipertimbangkan para pelaku fesyen terkait kasus apropriasi kultural.

Menurut Brigitte, TCE adalah bentuk terlihat maupun tidak terlihat yang mencerminkan sebuah tradisi seperti desain, pola, tanda, simbol, karya seni, artefak, ritual, lagu, cerita, tarian, dan nama. Seluruh bentuk budaya tradisional tersebut diturunkan dari generasi ke generasi dan berhubungan dengan komunitas lokal. Hal tersebut seharusnya bisa masuk dalam daftar kekayaan intelektual yang penggunaannya tidak bisa sembarangan.

Yang terjadi saat ini, ranah mode belum mengenal sistem kekayaan intelektual terkait inspirasi budaya sehingga klaim apropriasi kultural kerap terjadi.

Dalam makalahnya, Brigitte mencoba merumuskan sejumlah hal yang bisa dilakukan agar tak terjadi kasus-kasus serupa. Ia ingin pelaku industri bisa melihat lebih dalam dan bersikap lebih kritis kala hendak mengambil inspirasi dari sebuah kebudayaan.

Berikutnya ia menganggap perlu adanya transformasi dan tidak sekadar melakukan replika desain. Di samping itu, para pihak yang mengambil inspirasi wajib mencantumkan atribusi terkait budaya yang jadi sumber inspirasi. Terakhir, ia menyebut tindakan kolaborasi dengan ‘pemilik budaya’ bisa jadi langkah yang baik dilakukan.

“Kami marah karena kami merasa dieksploitasi. Mereka bukan hanya terinspirasi dari kami. Inspirasi itu baik tetapi tetap perlu ada langkah yang lebih dari itu yang melibatkan kami. Bila tidak demikian, maka sama saja kasusnya dengan mencuri,” kata Maria McCloy, desainer asal Afrika, yang pernah mengalami dampak apropriasi budaya.

Elemen budaya suku Maasai (yang menghuni beberapa tempat di Kenya dan Tanzania) sempat jadi sumber inspirasi sejumlah desainer kenamaan semisal Diane Von Furstenberg, Ralph Lauren, dan Calvin Klein. Seluruh label tersebut tercatat memperoleh pendapatan sekitar 100 juta dolar per tahun lantaran meluncurkan produk yang terinspirasi dari suku Maasai.

“Sesungguhnya TCE bisa jadi sumber pendapatan dari pemiliknya tetapi yang sering terjadi justru ketimpangan kompensasi,” tulis Brigitte.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id