tirto.id - Sekelompok anak perempuan asal Kota Shabha di barat daya Libya pada Kamis (17/11/2016) siang itu sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tak disangka, seekor monyet peliharaan tiga pemuda lokal lepas dari penjagaan dan menyerang mereka. Si monyet mencakar, menggigit, dan menarik-narik kerudung para perempuan malang itu hingga menimbulkan kegegeran orang-orang di sekitar tempat kejadian.

Masalah tak berhenti saat si monyet berhasil diamankan. Kebetulan sang korban dan ketiga pelaku berasal dari dua suku yang berbeda. Si korban berasal dari Suku Awlad Suleiman, sedangkan ketiga pemuda pemilik monyet berasal dari Suku Gaddadfa. Orang-orang dari suku Suleiman tak terima ada anggota kelompoknya yang dilecehkan dan dianiaya oleh seekor monyet. Sejumlah perwakilan Suku Suleiman kemudian memburu ketiga pelaku, dan setelah tertangkap, mereka tak segan-segan untuk langsung membunuhnya. Tak lupa, si monyet juga dihabisi nyawanya.

Sehari setelahnya atau pada Jumat (18/11/2016) kondisi kian memburuk. Suasana Kota Shabha mencekam. Sebagaimana dilaporkan Associated Press, kelompok militan dari Suku Gaddadfa mengerahkan pasukan milisinya untuk melakukan reaksi balasan. Kedua kelompok bersenjata bertemu di pusat kota dan tak butuh waktu lama untuk kemudian saling melancarkan serangan.

“Eskalasi peperangan di hari kedua dan ketiga makin meningkat dan kedua kelompok menggunakan tank, mortir, dan senjata berat lainnya. Masih ada bentrokan sporadis dan kehidupan di kota ini benar-benar terhenti, terutama di area tempat berlangsungnya konflik,” kata seorang penduduk kota Shabha kepada Reuters yang dirahasiakan namanya atas nama keamanan.

Shabha Medical Center mencatat kurang lebih 14 orang tewas dan 50 orang lainnya terluka akibat konflik berdarah itu. Sedangkan dalam catatan The United Nations Support Mission di Libya mengatakan korban tewas mencapai 20 orang dan 50 lainnya luka-luka. Osama Alwafi, juru bicara Shabha Medical Center, berkata pada CNN bahwa pusat kesehatan itu kini sedang kekurangan alat-alat penanganan medis maupun petugas kesehatan.

“Ada sejumlah perempuan dan anak-anak yang menjadi korban luka-luka. Ada juga beberapa orang asing dari negara Afrika bagian sub-Sahara yang tewas karena kedua kelompok milisi melakukan penembakan ke segala penjuru dan tanpa pandang bulu,” kata Osama.

Dewan Presiden untuk kantor PBB di Libya telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk mendesak kedua belah pihak yang bersitegang agar mau melakukan gencatan senjata. “Dewan Presiden juga telah menugaskan Menteri Dalam Negeri Libya untuk mengadakan penyelidikan mendesak untuk menentukan penyebab serta kondisi terkini dari bentrok tersebut. Kami juga menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Negara Libya untuk terus melaporkan dan menindaklanjuti para korban yang terluka,” lanjut mereka.

Banyak Suku di Libya

Kota Shabha berjarak kurang lebih 660 kilometer di sebelah selatan Tripoli. Sejak Kolonel Muammar Khadafi selaku penguasa otokrasi Libya tumbang di tahun 2011 silam, Shabha mengalami peningkatan konflik antarsuku sebagaimana dialami oleh kota-kota lain. Shabha terpecah menjadi beberapa kawasan yang dikuasai oleh satu suku tertentu. Benturan yang kerap terjadi di Shabha lebih dinamis dibanding daerah lain sebab Shabha dikenal sebagai kota penghubung bagi pengungsi dan penyelundup senjata ilegal di Libya. Tak heran jika perkara monyet lepas saja bisa berujung hilangnya nyawa.

Suku Gaddafa dan Awlad Suleiman merepresentasikan dua faksi bersenjata paling kuat di Shabha. Saat keduanya berperang, bahkan para petinggi Kota Shabha tak mampu mencegahnya. Bentrokan berdarah kemarin misalnya, sebenarnya sudah diusahakan oleh petinggi kedua suku untuk tak berlanjut demi menghindari korban tak bersalah. Namun lagi-lagi mereka gagal. Aparat keamanan setempat masih belum memiliki kekuatan berarti untuk mengamankan warga kota.

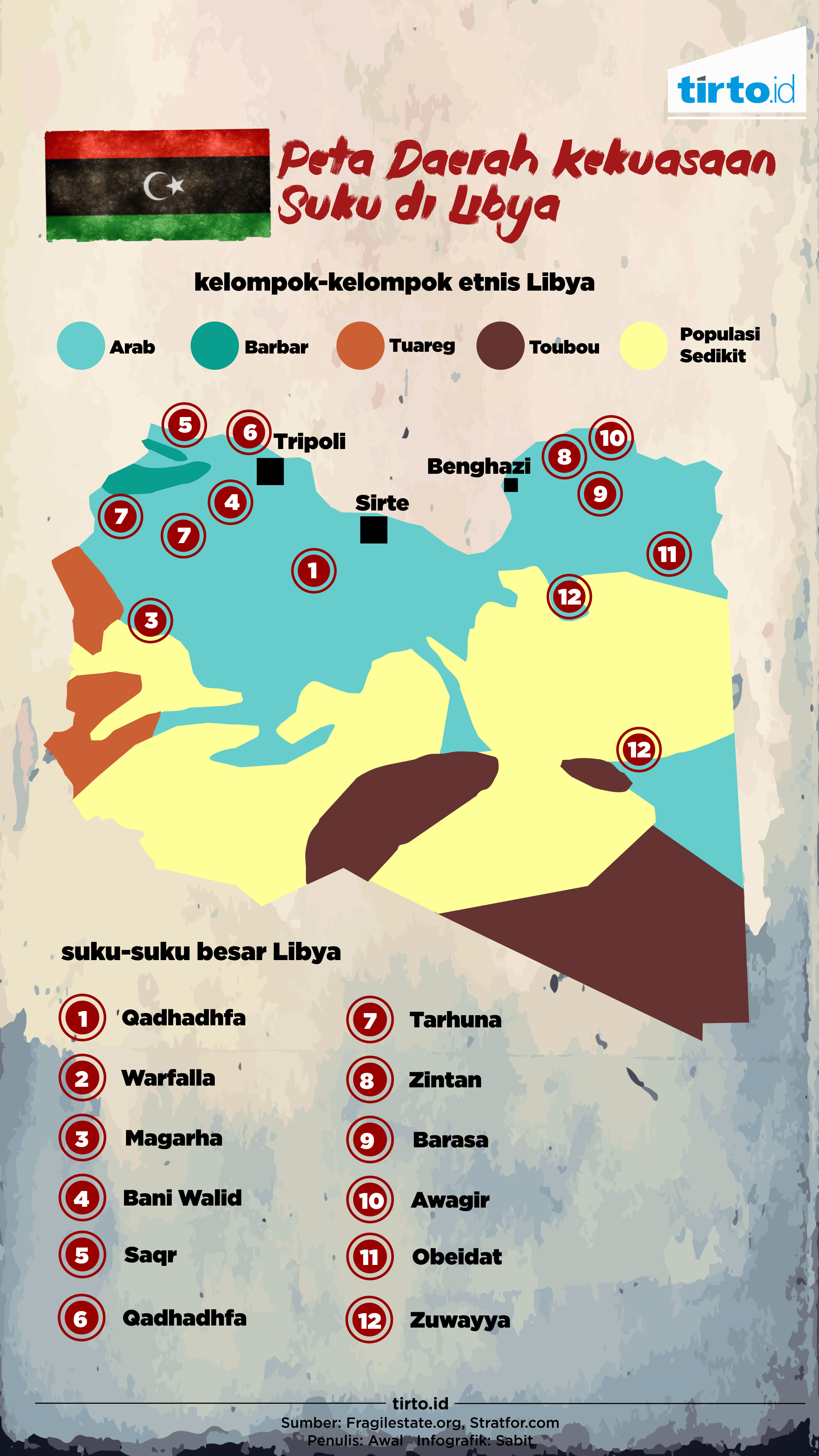

Di masa terdahulu, suku-suku di Libya sebenarnya memiliki peranan penting dalam upaya mengusir kolonialisasi penguasa Ottoman dan Italia. Kini terdapat kurang lebih 140 suku dan klan di Libya dan pengaruh serta keanggotaannya meluas ke negara-negara tetangga seperti Tunisia, Mesir, dan Chad. Meski demikian, mengutip ahli ilmu sosial dan sejarah Libya Dr. Faraj Abdulaziz Najam, suku yang benar-benar memiliki pengaruh kepada pemerintahan hanyalah 30 kelompok. Sisanya adalah suku-suku kecil yang bernaung di bawah bendera suku-suku besar terutama untuk alasan keamanan.

Menurut Dr. Faraj, sebagaimana dikutip laman Centri, besarnya pengaruh kesukuan sudah ada sejak Khadafi berkuasa. Selama 42 tahun menjalankan Libya dengan tangan besinya, sebagian besar masyarakat Libya menggantungkan diri dengan koneksi sukunya masing-masing untuk berbagai kepentingan. Antara lain demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, keamanan, bahkan pekerjaan, khususnya sebagai pegawai negeri.

Tingkat kesetiaan politik terhadap rezim saat itu bervariasi dari satu suku ke suku lain. Meski demikian, Suku Magariha adalah suku paling setia dan terkuat selama Khadafi memimpin Libya. Mantan Perdana Menteri Libya Abdessalam Jalloud yang dikenal sebagai tangan kanan Khadafi selama berkuasa adalah orang dari Suku Magariba.

Suku asal Khadaffi sendiri, Suku Gaddafa, secara historis sebenarnya belum menjadi suku penting di Libya. Ini adalah akibat dari Suku Khadafi sendiri yang tak memiliki rekam jejak atau sampai memainkan peran utama selama Libya berjuang mengusir orang-orang kolonial. Satu-satunya prestasi mentereng Suku Gaddafa yakni ketika mengkudeta Raja Idris di tahun 1969 dan menaikkan anak emasnya, Muammar Khadafi, ke kursi kepresidenan.

Namun hingga Khadafi turun takhta, suku Gaddafa tetap kurang populer meski menjadi loyalis Khadafi selama perang sipil tahun 2011 dan setelah Khadafi meninggal. Sedangkan di luar pemerintahan, Suku Misurata masih menjadi salah satu memiliki pengaruh paling luas di Libya. Kekuasaannya merentang dari Kota Tripoli di pantai barat Libya hingga ke Benghazi di pesisir Timur.

Meski diam-diam bersaing satu sama lain, selama berkuasa hampir setengah abad lamanya, Khadafi mampu meredam potensi konflik terbuka antar suku. Kondisi ini turut menstabilkan situasi politik di Libya. Apalagi dahulu Libya memiliki musuh bersama, yakni Amerika Serikat dan kroco-kroconya. “Si Anjing Gila dari Timur Tengah”, begitu julukan untuk Khadafi (meskipun Libya berada di Afrika Utara), mampu membakar semangat persatuan antar suku di bawah bendera Libya demi kejayaan republik.

Usai Khadafi Tumbang

Setelah Khadafi tumbang, Libya jatuh ke dalam perang saudara yang lebih parah. Orang-orang kembali ke semangat membela suku masing, dan suku yang terkuat adalah yang memiliki milisi dengan senjata serta perlengkapan perang paling lengkap. Dalam laporan bertajuk “Tribe, Security, Justice, and Peace in Libya Today” oleh United States Institute of Peace (USIP) yang dirilis setahun yang lalu, usai revolusi masing-masing suku segera bertindak sewenang-wenang di atas hukum demi merebut kekuasaan politik yang sedang compang-camping.

Saat suku-suku berkuasa, masyarakat Libya juga lebih mudah terpolarisasi dan terpecah-pecah. Mereka kembali mengandalkan milisi dari suku masing-masing untuk mengamankan diri dan keluarga semenjak aparat keamanan tak bisa lagi diandalkan. Masing-masing suku pun dengan tangan terbuka menerima servis itu asal dibayar dengan harga pantas. Keuntungan yang didapat sebagian digunakan untuk membeli perlengkapan tempur ilegal dari para penyelundup.

Hubungan antar suku dalam lima tahun terakhir pun terus-menerus tegang. Hanya butuh satu perkara sepele untuk konflik bersenjata terjadi lagi. Kasus lepas kendalinya monyet di Kota Shabha itu contohnya. Tak jarang suku-suku yang terlibat menyewa kekuatan dari kelompok milisi radikal yang bermukim di Libya untuk memenangkan pertempuran.

Saat terjadi penyerangan dan timbul korban, polisi setempat tak bisa serta-merta melakukan penindakan atau pengusutan. Proses hukum tersendat sebab pengaruh kesukuan juga kuat di tubuh kepolisian. Pengaruh juga melebar ke wilayah pengadilan. Banyak kasus yang tak dibawa ke meja hijau, antara sudah diselesaikan secara kesukuan maupun pihak-pihak yang terlibat mencegah proses pengadilan itu berjalan.

Sesungguhnya, merujuk isi laporan USIP, masyarakat Libya menginginkan sistem keamanan dan keadilan yang kuat dari negara serta bebas dari pengaruh kesukuan. Minimal ada dukungan untuk sistem peradilan informal. Mereka mendambakan reformasi di bidang hukum demi kestabilan politik.

Mereka sadar jika kuatnya rasa kesukuan di Libya tak mudah dihilangkan. Maka jalan satu-satunya adalah mendorong para pemimpin suku untuk bersama-sama menegosiasikan perdamaian demi membangun kembali masyarakat modern Libya. Langkah ini penting agar ke depan perang antar suku tak pecah hanya gara-gara sekelompok orang tak mampu mengendalikan monyet peliharaannya. Atau perkara sepele lainnya.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Maulida Sri Handayani