tirto.id - Agama Kristen sebenarnya sudah muncul di Nusantara lebih awal dari yang dibayangkan banyak orang.

Menurut Gerry van Klinken dalam 5 Penggerak Bangsa Yang terlupakan: Nasionalisme Minoritas Kristen (2010): “Kemungkinan, sebelum Borobudur dibangun, telah ada orang-orang Kristen di Kepulauan Indonesia. Penjelajah Persia bernama Abu Saleh al Armini, pada abad ke-7, sudah melihat adanya gereja-gereja di sekitar Sibolga, Sumatra Utara. Gereja-gereja itu kemungkinan pengaruh dari Kristen Nestorian dari Persia. Namun, setelah kedatangan Belanda agama ini (jauh lebih) berkembang.”

Orang-orang Kristen di era kolonial Belanda punya akses yang lebih baik kepada institusi pendidikan. Dari sekolah, mereka mengenal huruf latin yang membuat mereka bisa dipekerjakan orang-orang Belanda dan menyerap banyak buah kemajuan kebudayaan Barat. Kebanyakan berasal dari Minahasa, Ambon, Batak, juga Timor.

Sebagai bagian dari anak bangsa terjajah, orang-orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, juga banyak yang terlibat dalam pergerakan nasional. Namun kiprah mereka dalam pergerakan sering diabaikan karena cap Kristen sebagai agama (yang dibawa) penjajah. Mudah untuk mengatakan orang-orang Kristen sebagai antek Belanda karena cap sebagai agama penjajah itu.

Padahal dinamikanya tidaklah hitam putih. Sebagaimana orang bumiputera yang tak sedikit berpihak pada kolonialisme, begitu juga orang-orang yang beragama Kristen. Akan tetapi, pengalaman pahit sebagai anak bangsa jajahan juga melahirkan manusia-manusia yang berkomitmen kuat untuk merealisasikan kemerdekaan dengan pelbagai cara dan jalan: dari yang kooperatif maupun yang radikal.

Dalam bukunya, van Klinken mencatat bagaimana Toedoeng Goenong Moelia, tokoh Kristen asal Batak—yang menurut van Klinken tidak begitu dekat dengan pergerakan nasional—bersikap kritis kepada pemerintah kolonial sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat).

Di masa Gubernur Jenderal De Jonge, Moelia menyebut, “Gubernur Jenderal tidak mampu memobilisasi kaum intelektual Indonesia yang koperatif sekalipun. Dia mengubah Hindia menjadi hampir sebuah negara polisi. Dia menindas kaum miskin dengan pajak dan membuat mereka menanggung biaya proteksi bisnis besar di masa depresi ekonomi.”

Selain Goenoeng Moelia, dari kalangan Katolik ada Ignatius Kasimo. Menurut van Klinken, awalnya Kasimo juga tidak begitu dekat dengan kalangan pergerakan nasional lain. Namun, sebagai anggota Volksraad dari wakil orang-orang Katolik, dia terlibat bersama Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

“Baik Toedoeng Goenong Moelia maupun Kasimo termasuk dalam kaum nasionalis koperatif pada akhir periode penjajahan (Kolonial Belanda),” tulis van Klinken.

Dibanding Goenoeng Moelia, sepupunya yang masih beragama Islam, bisa lebih intens mengarungi arus pergerakan nasional. Si sepupu, Amir Sjarifoeddin, “adalah salah satu sosok yang keras dalam sejarah nasionalis Indonesia,” tulis an Klinken.

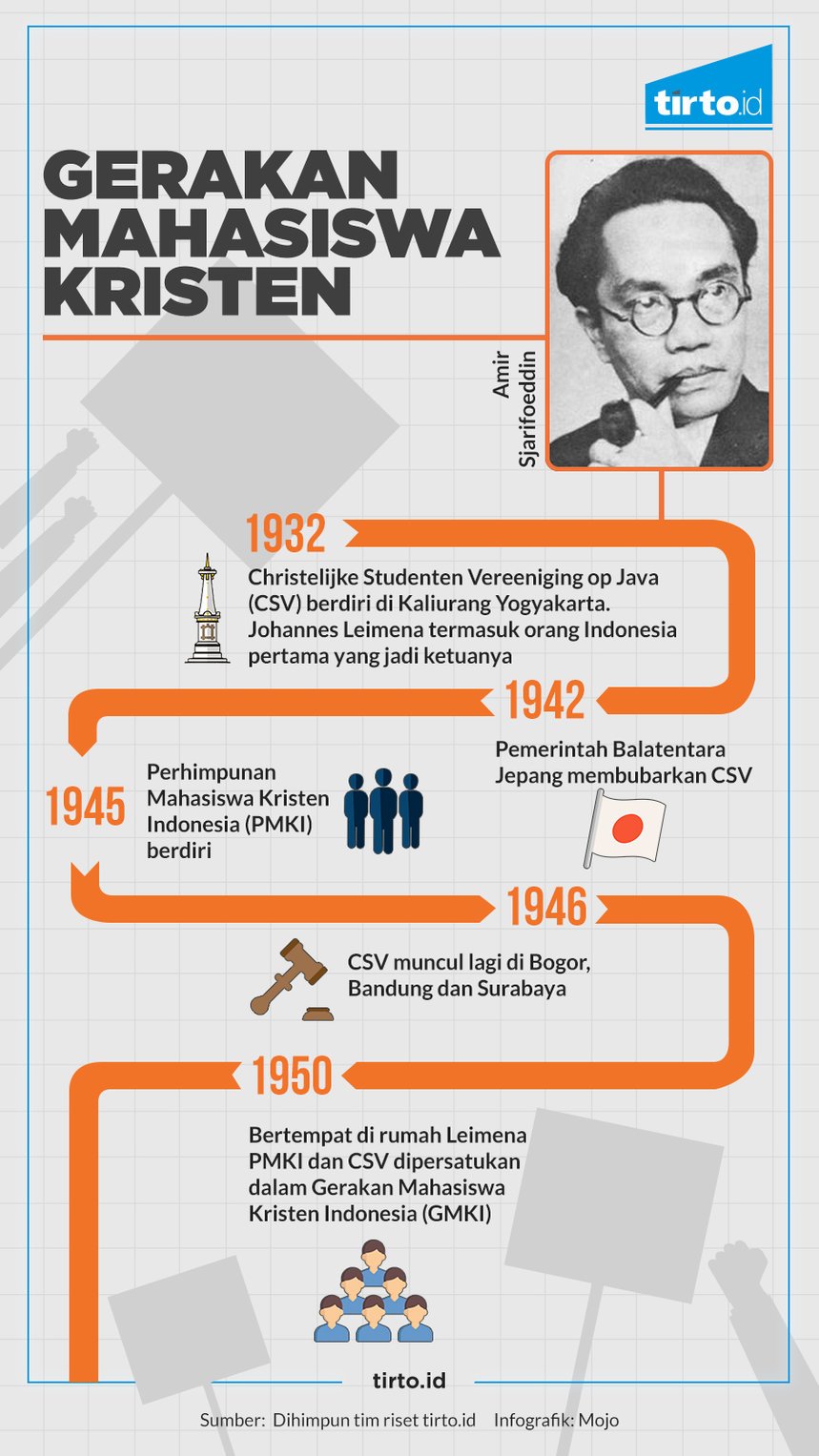

Amir Sjarifoediin, yang kelak menjadi Perdana Menteri pada 1947, adalah salah satu anggota Jong Batak ketika menjadi mahasiswa Recht Hoge School (sekolah hukum) di Betawi, ikut serta dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II. Belakangan ia bergabung dengan mahasiswa dan pemuda Islam Sumatra di Jong Sumatranen Bond. Amir dibaptis sebagai Kristen di Gereja HKBP di Kernolong, Betawi, pada 1931.

Pada masa pendudukan Jepang, Amir tidak menghentikan aktivisme pergerakan. Ia banyak bergerak di bawah tanah, membangun sel-sel perlawanan, di tengah kepungan mata-mata Jepang. Amir sempat tertangkap dan bahkan dihukum mati. Lobi para pemimpin Indonesia yang saat itu bekerja sama dengan Jepang, termasuk Sukarno dan Hatta, membuat Amir selamat dari eksekusi.

Salah seorang tokoh penting lain yang bergabung di sana adalah seorang dokter Ambon bernama Johannes Leimena. Seperti Amir, Leimana yang bergabung dalam Jong Ambon juga masuk dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II tahun 1928. Ketika itu Leimana adalah mahasiswa kedokteran STOVIA.

Leimana bukan satu-satunya pemuda Maluku berlatar budaya Kristen yang masuk dalam kancah pergerakan nasional.

Ada nama Alexander Jacob Patty, yang lebih senior dari Leimana, pernah kuliah kedokteran di NIAS (meski tak jadi dokter seperi Leimana). Jacob Patty dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena berpolitik. Ia dikenal sebagai pendiri Sarekat Ambon pada 1920. Patty berusaha menggalang orang-orang Ambon dalam pergerakan nasional. Ia dibuang ke Boven Digoel, lalu ke Australia, dan pulang ke Tanah Air setelah Indonesia merdeka.

Ada pula Johannes Latuharhary, yang baru pulang ketika Kongres Pemuda II. Ia ikut pergerakan setelah lulus sebagai Meester in Rechten dari Universitas Leiden, dan kemudian bekerja di Pengadilan Surabaya. Ia ikut memimpin Sarekat Ambon. Setelah jadi hakim dan menjadi ketua pengadilan negeri di Jawa Timur, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya yang nyaman demi bisa lebih aktif di pergerakan nasional.

Dari Minahasa, orang Kristen lain yang punya nama harum adalah Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangie atau Sam Ratulangie. Kawanua Minahasa ini ikut pergerakan nasional sejak muda. Bersama Husni Thamrin, Ratulangie menjadi anggota Volksraad yang getol menentang kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat bumiputera.

Selain Ratulangie, setidaknya ada perempuan yang begitu peduli pada pendidikan perempuan di Minahasa bernama Maria Walanda Maramis. Perempuan bernama lengkap Maria Josephine Catherine Maramis ini sudah diakui jasanya sebagai pahlawan nasional, seperti Ratulangie. Ia pendiri organisasi bernama Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (Pikat).

Menurut G.A. Ohorella dkk. dalam Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional (1992), Pikat telah mendorong kesadaran kaum perempuan di Minahasa dan Sulawesi pada umumnya untuk berorganisasi. Setelah 1920, jumlah perkumpulan perempuan semakin banyak. Organisasi politik pun memberi perhatian lebih dengan menyokong pembentukan organisasi sayap yang khusus bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

Ada juga Thomas Najoan, tokoh buruh dari sayap kiri dan ikut mendirikan PKI. Sutan Sjahrir menilai bahwa kebaikan dan kemanusiaan Najoan adalah karena ia seorang Kristen yang baik. Najoan, dengan "imannya" yang anti-kolonialisme, berkali-kali mencoba kabur dari Digoel yang ganas. Ia tak sudi tunduk dengan iming-iming Belanda agar mau bekerja sama.

“(Najoan) seorang manusia yang baik, berbudi luhur, dan berpendidikan. Rasa humanitasnya yang besar berasal dari etika agama Kristen; ia seorang Manado dan berasal dari keluarga Kristen,” kata Sjahrir dalam Renungan dan Perjuangan (1990).

Sementara Arnold Mononutu menjadi cermin dari keliatan sikap seorang nasionalis yang keras kepala. Bagi Ahmad Syafii Maarif, seperti ditulis dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah (2009), Mononutu adalah sosok unik. Ia Kristen tapi bukan bagian dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Ia kader Partai Nasional Indonesia yang didirikan Sukarno. Mononutu telah melawan Belanda dengan begitu heroik dan penuh pengorbanan di masa mudanya sejak bersekolah di Belanda. Ia membuang masa depan hidupnya yang mapan.

Bung Hatta memberi kesaksian Arnold Mononutu:

“Orangtua anggota (Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda) banyak yang diancam oleh pemerintah jajahan. Mereka yang menjadi pegawai negeri disuruh memilih antara anaknya tetap menjadi anggota Perhimpunan Indonesia atau mereka sendiri keluar dari jabatan negara. Antara lain yang kena ancam ialah ayah Arnold Mononutu. Ayahnya menjadi komisi pada Kantor Residen di Manado. Ia disuruh memilih keluar dari Perhimpunan Indonesia atau, apabila ia tetap menjadi anggota, mulai bulan berikutnya tidak akan mendapat kiriman belanja lagi dari rumah [….] Mononutu membalas surat ayahnya bahwa ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia atas keyakinannya dan ia tidak dapat lagi mengundurkan diri. Dan karena itu ia memaafkan ayahnya apabila memutuskan kiriman uang untuk belanjanya,” tulis Hatta dalam Mohammad Hatta: Memoir (1979).

Setelah kiriman uangnya diputus, Mononutu pulang dan terlibat dalam pergerakan. Di masa tuanya ia adalah pembela Republik yang gigih di Indonesia Timur.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Zen RS