tirto.id - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dirisak di media sosial. Penyebabnya adalah pembelaan Syafii atas ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal surat Al Maidah-51. Banyak pihak yang berseberangan mencacinya.

Salah satu meme yang viral berisi kalimat “Selamat tinggal Syafii Maarif. Maaf Anda bukan Buya kami lagi.” Tak jelas kapan Syafii minta untuk menjadi buya atau bapak mereka.

Para perisak melihat Syafii tak membela Islam hanya karena ia bilang Ahok tak menista agama. Padahal, persoalan semacam ini tak bisa dilihat dengan logika biner 'pilih Ahok atau bela Islam,' seperti orang sedang menghadapi saklar lampu on/off.

Sikap Syafii ihwal Ahok tak muncul sekonyong-konyong, seakan ia sedang sekadar membela gubernur DKI itu. Syafii sudah lama dikenal sebagai sosok yang bisa bergaul dengan siapa saja dan berada di garis depan dalam upaya kerukunan antar-umat beragama. Syafii juga meneladani sikap tokoh-tokoh politik di masa Sukarno yang bersahabat meski mereka berbeda keyakinan dan ideologi.

Dalam bukunya, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah (2009), sebagai sejarawan dan dosen sejarah, Syafii menulis, “Betapa seorang Natsir atau Prawoto Mangkusasmito begitu dekat dengan Ignatius Joseph Kasimo, Herman Johannes, Albert Mangaratus Tambunan, atau Johannes Leimena, baik pada masa revolusi kemerdekaan maupun sesudahnya. Atau antara Burhanuddin Harahap dengan Ida Anak Agung Gde Agung yang Hindu. Kasimo bahkan bersama tokoh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) mencoba melawan sistem politik otoritarian Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1966).”

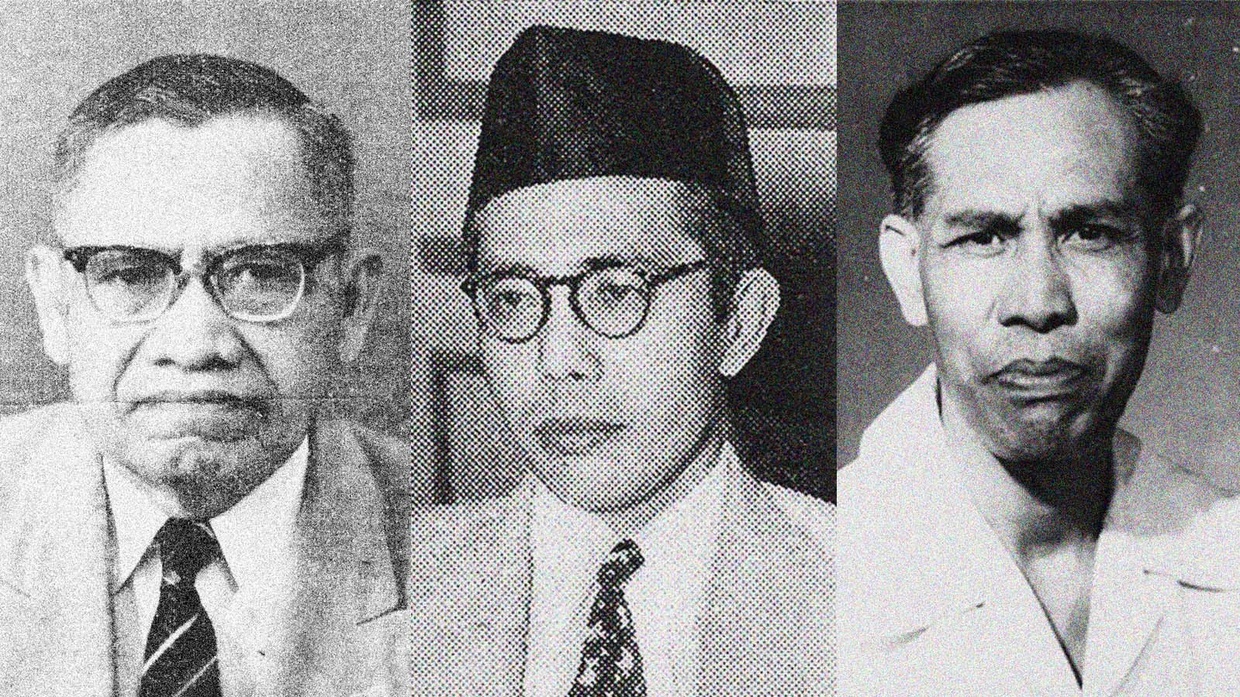

Baik Natsir, Kasimo, Leimena adalah orang-orang penting dari kelompok agamanya masing-masing. Mohammad Natsir yang berasal dari Minangkabau ini di tahun 1950an adalah petinggi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini adalah partai Islam terbesar di masa Sukarno.

Selain Masyumi, Nahdatul Ulama (NU) menjadi partai kedua terbesar. Masyumi dan NU menjadi empat besar pemenang dalam Pemilu 1955. Natsir pernah menjadi menteri dan sempat menjadi perdana menteri (1950-1951). Orang mengenalnya sebagai orang sederhana. Rumahnya ngontrak, jasnya tambalan. Dia tak mau memakai mobil dinas untuk urusan keluarga. Natsir juga dikenal sebagai orang yang kritis pada penguasa.

Tokoh lain, I.J. Kasimo, adalah pimpinan pendiri Partai Katolik Indonesia. Di awal revolusi, orang-orang Katolik, adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Kasimo, sepemahaman dengan Uskup Soegijapranata yang terkenal dengan slogannya “100% Katolik 100% Indonesia.” Ketika menjadi menteri persediaan makanan rakyat (menteri pertanian), Kasimo dikenal dengan program Kasimo Plan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Johannes Leimena lain lagi. Putra Ambon yang sejak muda ikut pergerakan nasional ini adalah tokoh Partai Kristen Indonesia. Dia anggota Jong Ambon dan sebelum lulus sekolah kedokteran sempat terlibat dalam helatan Sumpah Pemuda sebagai panitia.

Seperti Natsir, Leimena juga pejabat yang sederhana. Orang yang pernah jadi menteri kesehatan ini tak punya banyak pakaian di masa revolusi. Setelah jadi menteri pun dia tetap sederhana.

Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah (2010) mencatat keduanya bersahabat. Di parlemen, mereka pernah bersama-sama mengajukan mosi untuk menyelesaikan sengketa di tubuh Angkatan Perang.

JB Sudarmanto, dalam Politik Bermartabat IJ Kasimo (2011) menulis, “Meskipun dalam praksis politik, Kasimo bisa bersebrangan dengan Natsir atau Sjarifudin Prawiranegara, tapi sebagai sosok pribadi, mereka tetap memandang Kasimo sebagai seorang yang jujur dan tulus hati memperjuangkan kepentingan bangsanya.”

Ketika Natsir dan Kasimo tersingkir dari kekuasaan, Johannes Leimena memang pernah menjabat wakil perdana menteri (Waperdam) III, namun menurut Syafii, dia tetap dihormati lawan-lawan politiknya.

Menurut Ridwan Saidi dalam Selamat Berkarunia (2008), Johannes Leimena yang Kristen itu pulalah yang mencegah Sukarno membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Leimena pula yang menyediakan Gereja Immanuel sebagai tempat rapat tokoh-tokoh Islam di sekitar tahun 1965.

Ridwan Saidi, yang mantan Ketua PB HMI, pernah bertanya: mengapa Leimena membela HMI? Leimena bilang, “Pembubaran Masyumi dan HMI sangat bertentangan dengan demokrasi dan HAM.”

Menurut Syafii Maarif, “memori-memori manis seperti itu agak menghilang di kalangan generasi berikutnya.” Generasi belakangan ini tidak mengalami revolusi kemerdekaan yang telah membangun persahabatan Natsir-Kasimo-Leimena dan lainnya itu.

Beda paham dan kepentingan itu biasa, dan itu cukup di dalam ruang parlemen saja. Cukup antar-mereka saja dan akar rumput tak diajak bertarung. Di luar ruangan, mereka bercengkerama.

Natsir bahkan pernah minum kopi dan bercanda dengan Ketua CC Partai Komunis Indonesia (PKI) Aidit. Natsir juga datang ke rumah Kasimo ketika hari raya Natal. Sebaliknya, Kasimo juga datang ke rumah Natsir ketika lebaran. Kebetulan mereka bertetangga baik.

Mentalitas Angkatan 66, di mana Syafii sebenarnya termasuk di dalamnya, tidak semanis Natsir-Kasimo-Johannes persahabatannya. “Ketulusan sering terkontaminasi oleh godaan” politik kekuasaan yang dasyat di zaman Soeharto, katanya. Menurut Syafii lagi, isu Kristenisasi telah menyuburkan sikap saling curiga antar pemeluk Islam dan Kristen.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga turut mempermudah permusuhan antar-elite dengan cepat turun ke akar rumput. Dengan alat telepon pintar, pesan-pesan bernada permusuhan ditendang dari satu grup ke grup percakapan lain, dari satu status ke status lain.

Di masa Sukarno, menurut cerita Max Lane, orang-orang Indonesia membanggakan pilihan politiknya. Jika ditanya, “kamu dari mana?” Jawabannya bukan nama kota, kabupaten atau kampung. Tapi nama partai.

“Saya PKI,” “Saya Masyumi,” “Saya PNI,” atau “Saya NU,” begitulah jawaban mereka.

Jawaban itu menggambarkan kuatnya perbedaan ideologi di zaman itu. Meski begitu, sebagai manusia-manusia dengan keyakinan yang berbeda-beda, mereka tetap saling menghormati.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id