tirto.id - Jika Anda menanti Iko Uwais, harap bersabar. Mark Wahlberg sebagai James Silva dan tim Overwatch mau menyelesaikan misi terlebih dulu di awal film Mile 22. Mereka menyusup ke rumah yang ditempati awak Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) secara rahasia, di kawasan suburban yang sepi di Amerika Serikat.

Misi Overwatch adalah menemukan dan menghancurkan pengiriman cesium sebelum zat beracun itu dipakai untuk melakukan pembunuhan massal. Tim Overwatch sukses menghabisi penghuni rumah. Termasuk remaja lelaki yang berupaya kabur dari jendela, memohon untuk tak dibunuh, tapi tetap dieksekusi oleh Silva.

Eksekusi yang dilakukan Silva dan kawan-kawannya berlangsung buas dan membuat film terasa sangat militeristik. Sutradara Peter Berg memilih untuk menampilkan citra gagah-gagahan elite pasukan rahasia AS yang seenaknya membunuhi “penjahat” semudah lari pagi—tipikal tentara bermotto “persetan dengan HAM”.

Enam belas bulan kemudian, di sebuah negara di Asia Tenggara bernama Indocarr, seorang anggota polisi elite Li Noor (Iko Uwais) menyerahkan diri ke kedutaan besar AS dan memicu sedikit ketegangan di gerbang kedubes.

Ngomong-ngomong, di bioskop saya hampir tersedak minuman sebab nama negara fiktif tersebut terlalu lucu untuk tidak ditertawakan. Di Asia Tenggara sendiri, tidak ada kota (di Indonesia) yang penampakannya seperti Indocarr. Faktanya memang kru film melakukan syuting di Bogota, Kolombia.

Noor sedang diburu elite keamanan Indocarr lain sebab dianggap pengkhianat dan minta diterbangkan ke AS. Imbalannya, dia akan memberi info akurat terkait sisa cesium yang masih dicari Overwatch. Silva setuju. Overwatch mengawalnya menuju bandara dengan jarak sesuai judul film, 22 mil (35 kilometer lebih sedikit).

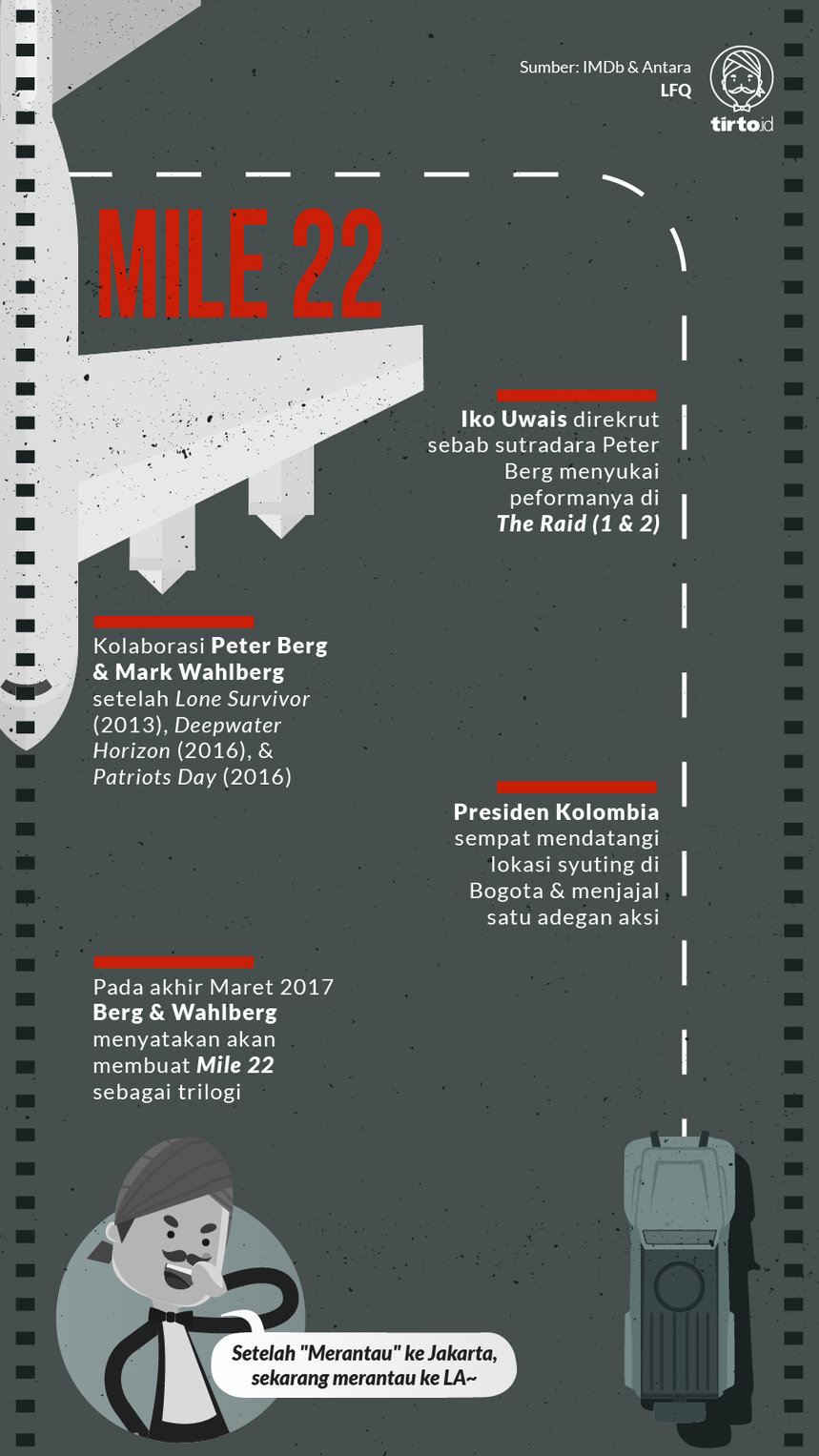

Mile 22 adalah kolaborasi kesekian Wahlberg dan sutradara Peter Berg. Dulu hasilnya cukup baik untuk ukuran genre film laga. Sayangnya, kali ini mereka gagal total. Salah satu perkara pokoknya adalah karakter Silva itu sendiri.

Sepanjang kariernya, karakter Mark Wahlberg dalam film bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, perannya dalam film-film 'militeristik', seperti saat ia memerankan Marcus Luttrell dalam Lone Survivor (2013), yang juga disutradarai oleh Peter Berg.

Karakter jenis ini cenderung irit bicara. Bentuk tubuh Wahlberg yang seperti model (meski tingginya tidak) dan gesturnya yang dingin sekaligus tegas adalah jualan utamanya. Ia pendiam, tapi bisa diandalkan untuk berlaga.

Kedua, film-film 'non-militeristik'. Ia banyak dipakai di film-film drama berbumbu thriller. Di sini ia memang dituntut untuk banyak bicara serta minim laga. Contohnya adalah perannya sebagai profesor di The Gambler (2014) atau sebagai detektif polisi di The Departed (2006).

Mile 22 menggabungkan keduanya. James Silva punya persoalan pada sikapnya ke orang lain. Kecerewetannya bukan monolog atau dialog yang bermutu, melainkan tumpahan kemarahan-kemarahan yang selalu diselipi kata makian khas, semisal “fucking” di depan kata benda atau sifat.

Anda pasti ingat hukum ekonomi ketika satu barang akan berharga nilainya jika jumlahnya semakin sedikit. Kata makian yang meluber-luber dari mulut Silva juga membuat makian itu sendiri tidak lagi keren. Tidak elegan pula, mengingat Silva adalah pemimpin tim.

Saya, dan barangkali penonton lain, merasa tidak nyaman sepanjang film. Ada perasaan “cringe” saat melihat tingkah Silva yang pecicilan dan tak kenal sopan-santun. Gerak-geriknya seakan ingin menantang orang-orang berkelahi, bahkan dengan orang-orang di timnya sendiri.

Silva meneriaki mereka persis di muka, membuang sarapan salah satu teknisi karena dianggap belum tuntas menyelesaikan tugas, dan yang paling ganjil, menyebut tim IT sebagai gerombolan manusia “nerd” alias cupu.

Rusaknya Adegan Laga

Dalam film laga, umumnya kita melihat proses pembangunan hubungan antara aktor utama dengan rekan-rekan lain selaku pemeran pembantu. Kadang ada kendala-kendala personal maupun yang di luar kehendak tim. Mile 22 tidak demikian. Silva cuma representasi tukang bully yang dilanda narsisisme.

Silva dikisahkan sebagai seorang jenius yang sejak lahir menyandang sindrom hiperakif. Hal tersebut rupanya ingin dijadikan dalih sebagai pembenaran atas sikap sengaknya. Tapi, saya tidak melihat wujud kejeniusan itu hingga film berakhir. Silva cuma mematuhi misi dari atasan, sedikit jago tembak-tembakan, dan pintar mengutip kata-kata bijak para politisi perang.

Iko Uwais, pahlawan silat dari Indonesia, juga jadi korban visi produser yang ingin menjadikan Mile 22 sebagai trilogi Bourne jenis baru. Dana cukup besar dikucurkan untuk mewujudkan ambisi ini. Namun prosesnya terlihat sangat instan, sehingga ujung-ujungnya hanya menyia-nyiakan talenta Iko.

Saya mengutip satu analisis menarik dari Insideryang pada Mei lalu membahas trilogi Bourne. Menurut Insider, trilogi Bourne justru merusak film laga selamanya. Adegan laga dalam film-film Bourne direkam dengan teknik kamera jarak dekat yang shaky alias bergoyang-goyang, dan setelah itu dicincang sehingga adegan terlihat berlangsung kilat. Hasilnya memang nampak kacau.

Saking kacaunya, penonton pun bingung atas apa yang barusan ia lihat. Penonton sulit memahami siapa yang memukul siapa, atau bagaimana pukulan dilancarkan. Tiba-tiba, setelah sekian potongan adegan yang disorot tak lebih dari dua detik, protagonis pun menang.

Adegan laga ala Bourne ini murah meriah sebab pemain tak perlu bisa benar-benar berkelahi. Teknik yang diwariskan ke film-film laga Hollywood itu kemudian dipakai agar pukulan dan tendangan benar-benar terlihat mematikan. Kenyataannya tak sedramatis itu.

Pendeknya: trilogi Bourne dan film laga Hollywood kekinian “mengkhianati” teknik mengabadikan adegan laga yang dirancang oleh para aktor Hong Kong, mulai dari Bruce Lee hingga Jacky Chan.

Mereka adalah aktor yang benar-benar bisa berkelahi, atau setidaknya mengetahui tekniknya. Jadi, selama berhadapan dengan tokoh antagonis di film bikinan sendiri, mereka dengan percaya diri memakai kamera diam, bersudut lebar, dan hanya sedikit dipotong. Mereka menampilkan pukulan dan tendangan senatural mungkin.

Peter Berg merekrut Iko karena terkesan dengan penampilannya di dua film The Raid. The Raid memang mampu memenuhi ekspektasi banyak orang akan film laga yang bermutu. Kuncinya adalah menyajikan adegan laga sesuai teknik yang dijajaki Jacky Chan. Bukan yang kacau ala Hollywood.

Sayangnya, laga yang Iko tampilkan di Mile 22 dibungkus melalui teknik kacau itu. Adegan laga Noor terlihat tak bernyawa karena pemakaian kamera tangan yang bergoyang-goyang, close-up, dan pemotongan adegan secara kilat. Kebrutalannya memang masih ada, tapi teknik penyuntingan film membuat adegan-adegannya tidak elegan apalagi otentik.

Dalam konteks film laga, isu ini lebih bisa dimaklumi. Tapi yang bikin kepala pusing adalah fakta bahwa pemakaian teknik kacau itu terjadi sepanjang film Mile 22. Meski cuma menampilkan obrolan Silva dan aktor lain, misalnya, pemotongan adegan secara kilat sungguh keterlaluan.

Dalam satu tarikan napas Silva, kamera menyorot wajahnya, wajah lawan bicara, gang tempat mereka bertemu, lalu close-up ke kebiasaan Silva memainkan karet gelang di tangannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya tak menghitung, tapi dalam adegan sekitar satu menit, masing-masing sorotan hanya berlangsung tidak lebih dari dua detik.

Dari segi cerita, Mile 22 tidak menawarkan kebaruan apapun. Ada banyak kejanggalan sepanjang pengawalan Noor ke bandara, yang dipenuhi oleh ledakan bom dan tembak-menembak antara tim Overwatch dengan pasukan elite Indocarr yang ingin merebut Noor.

Oleh pemerintah mana pun, situasi yang sedemikian bombastis tentu dianggap serangan teroris. Kota akan segera dilumpuhkan aktivitasnya demi menjaga keamanan warga—setidaknya dalam radius beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

Tapi tak demikian di Mile 22. Usai menghabiskan banyak peluru dan granat di lokasi penyerbuan pertama, tim Overwatch meneruskan perjalanan, dan mampir untuk menuntaskan misi di sebuah kafe. Jarak kafe dengan lokasi penyerbuan pertama hanya beberapa kilometer.

Memakai asumsi pengamanan kota dalam dunia nyata, semestinya kafe dan lingkungan sekitarnya sepi. Tapi tidak di Mile 22. Kafe tetap ramai pengunjung, dalam nuansa yang tenang, damai, dan sentosa—sebelum akhirnya diobrak-abrik kembali oleh pasukan pemburu Noor.

Nalar saya terasa betul-betul cedera. Belum lagi saat Silva dan sisa tim Overwatch berlindung ke sebuah apartemen padat penduduk, lalu melanjutkan tembak-menembak dan bermain granat. Bagian dalam gedung bertingkat memang terlihat sinematik untuk film laga, tapi pasukan elite macam apa yang bikin keputusan sebodoh itu?

Barangkali Iko tahu kejanggalan-kejanggalan itu. Tapi ia cuek. Mungkin ia sekadar menjadikan Mile 22 batu loncatan untuk berkarier di Hollywood.

Mile 22 ditayangkan pertama kali di AS pada 17 Agustus 2018. Mengingat kualitasnya yang anjlok, saya tak ragu untuk menyebutnya sebagai kado buruk yang dipersembahkan Wahlberg, Iko, dan kru film lain untuk perayaan ulang tahun ke-73 Republik Indonesia.

Editor: Windu Jusuf