tirto.id - Meski enggan, akhirnya Sukarno menikahi Sri Oetari, putri Haji Omar Said Tjokroaminoto pada tahun 1921. Beberapa saat sebelum akad nikah, Sukarno ribut dengan penghulu karena ia memakai dasi.

”Anak muda, dasi adalah pakaian dari mereka yang beragama Kristen, dan tidak sesuai dengan tradisi agama Islam kita,” kata penghulu.

”Pak Penghulu, aku menyadari dulu mempelai pria hanya memakai pakaian pribumi, yaitu sarung. Tapi ini adalah cara lama. Bukankah aturan itu sekarang sudah diperbarui?” jawab Sukarno.

”Ya,” bentak penghulu, ”Tetapi pembaruan itu hanya memperbolehkan pengantin pria memakai pantalon dan jas buka.”

”Adalah kebiasaanku untuk berpakaian rapi dan memakai dasi,” timpal Sukarno.

Penghulu pun ngambek, ”Karena kau masih keras kepala ingin berpakaian seperti itu, kami menolak memimpin acara pernikahan.”

Sukarno bergeming, ia pantang untuk didikte siapapun. Beruntung, di antara para tamu ternyata ada seorang ulama yang akhirnya menikahkan Sukarno dengan Oetari. Kisah tersebut dituturkan Sukarno dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (2018:56-57) yang ditulis oleh Cindy Adams.

Sebagai kawin gantung, Sukarno dan Oetari belum boleh bergaul layaknya pasangan suami istri. Saat itu, Sukarno hendak bersekolah di Bandung untuk menjadi insinyur. Dalam hitungan tahun, akhinya perkawinan itu bubar. Sukarno mengaku mereka bubar secara baik-baik. Ia kemudian menikahi ibu kosnya, Inggit Garnasih, mantan istri seorang tokoh Sarekat Islam Bandung, yakni Haji Sanusi.

Pernikahan Mantan Gubernur Jakarta

Agar dana beasiswanya tak diputus, mahasiswa sekolah tinggi kedokteran di Surabaya yang bernama Soemarno Sosroatmodjo menikah secara diam-diam. Saat itu ia tak punya penghasilan, dan ayahnya yang baru pensiun belum menerima uang pensiun.

Dalam autobiografinya yang berjudul Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya (1981:166-167), mantan Gubernur Jakarta itu melangsungkan acara pernikahannya secara sederhana di Malang pada tanggal 17 November 1934.

Akad nikah dilakukan pada pukul satu siang. Soemarno datang bersama beberapa teman kuliahnya di sekolah dokter Hindia Belanda alias Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS). Ketika berjalan menuju tempat pernikahan, ia beserta rombongannya melewati beberapa warung. Para pemilik warung gembira, sebab beredar mitos bahwa pengantin yang lewat adalah penglaris warung.

”Laris, laris, pengantin lewat, ” kata pemilik warung. Soemarno dan teman-temannya hanya tertawa sambil terus menuju rumah pengantin perempuan.

Di rumah mempelai perempuan, ia duduk khidmat di depan penghulu Haji Siri dan saksi Haji Muchsin. Beberapa dokumen kelengkapan nikah sudah tersedia. Ketika akad nikah akan dilaksanakan, penghulu memberi tahu agar ia dengan jelas mengucapkan "anrima kula" (saya terima) ketika diberi tanda berupa goyangan tangan.

Rupanya, doa yang dibacakan oleh penghulu cukup lama. Goyangan tangan penghulu pun dirasakan Soemarno. Ia pun refleks mengucapkan ”anrima kula.” Namun, penghulu langsung berhenti berdoa dan berkata dalam bahasa Jawa, ”mangke rumiyen, dereng” (nanti dulu, belum). Akad pun terpaksa diulang. Seorang teman kuliahnya nyeletuk, ”Loh, nikahnya juga herexeman, ujian ulang.”

Penghulu kemudian mengulangi. Soemarno diberi tahu bahwa tandanya adalah goyangan tangan yang lebih keras. Kali ini Soemarno lulus, ia mengucapkannya tepat seperti aba-aba penghulu dan nyaring.

Armis, istrinya, diakui di hadapan hukum kolonial sebagai istrinya yang sah. Dari perkawinan yang usianya panjang itu, Soemarno dan Armis beroleh anak dan cucu. Salah satu cucunya adalah Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank.

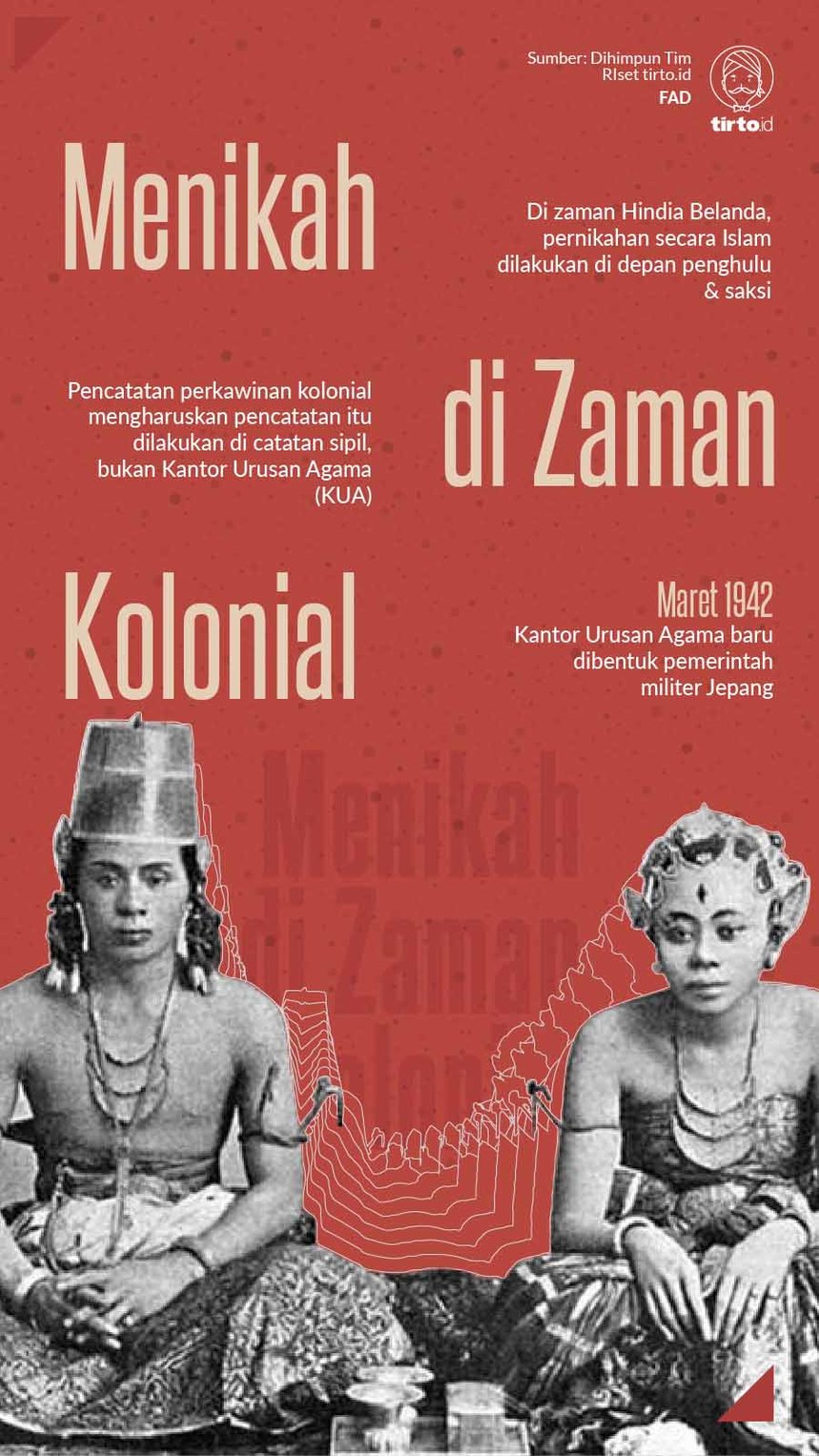

Asal-usul KUA

Soal pencatatan pernikahan, Ahmad Baso dalam Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme (2005:323) menyebutkan bahwa aturan-aturan kolonial tentang pencatatan perkawinan hanya dilakukan di catatan sipil. Biasanya dilakukan setelah upacara pernikahan.

”Di zaman Hindia Belanda surat nikah tidak memakai potret suami istri,” tulis Maria Ulfah dalam Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (1981:13).

Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi pintu gerbang menuju pernikahan bagi mayoritas umat Islam Indonesia, di zaman kolonial belum eksis. Menurut catatan Ahmad Mansyur Suryanegara dalam Api Islam 2 (2017:32), akhir Maret 1942 setelah militer Jepang menduduki Indonesia, Kantor Urusan Agama alias Shumubu dibentuk dan diketuai oleh Kolonel Horie. Sementara penasihatnya adalah Dr. Karim Amroellah yang baru dibebaskan dari pembuangan di Sukabumi.

Menurut Aiko Kurasawa dalam Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (1993:276), Shumubu adalah departemen independen menangani persoalan-persoalan agama. Sebelumnya, yakni zaman Belanda, urusan orang Islam dikelola oleh Kantor Urusan Pribumi yang merupakan seksi dari Departemen Pendidikan dan Agama. Setelah Indonesia merdeka, KUA berada di bawah Departemen Agama yang kini bernama Kementerian Agama.

Editor: Irfan Teguh