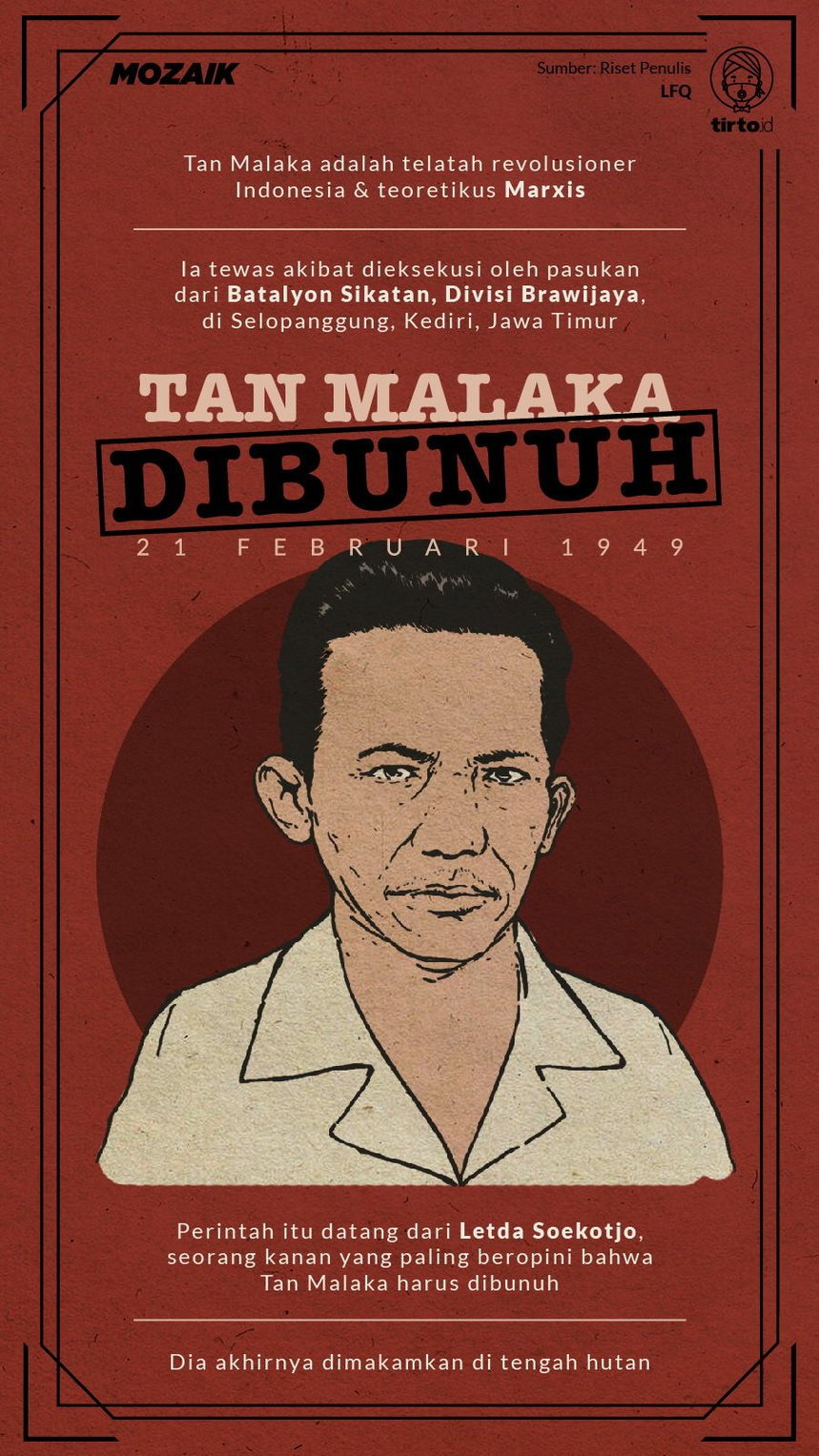

tirto.id - Tepat hari ini, 72 tahun silam, Tan Malaka tewas dieksekusi tanpa pengadilan oleh pasukan militer Indonesia di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Eksekustor yang berasal dari Brigade Sikatan bertindak atas perintah petinggi militer Jawa Timur. Tan Malaka dihabisi karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dia anggap bersikap lunak dan kompromis terhadap Belanda.

Dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 (2014: 214-24), Harry A. Poeze mengungkapkan perintah eksekusi datang dari Letda Soekotjo. Setelah 1950, Sukotjo melanjutkan kariernya di dalam Divisi Brawijaya dan selanjutnya ditahbiskan sebagai Wali Kota Surabaya pada 1972-1974 dan mengakhiri kariernya dengan pangkat Brigadir Jenderal. Menurut Poeze, ia adalah orang kanan yang paling lantang beropini bahwa Tan Malaka harus dibunuh.

Semula, Tan Malaka telah terlebih dahulu disergap oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) saat berada di markasnya yang terletak di Pace, Jawa Timur. Namun, penangkapan itu urung dilakukan, hingga akhirnya Tan Malaka dan enampuluh orang pengikutnya dibebaskan, lalu melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Tapi, selama perjalanan, rombongan ditembaki oleh sekelompok bersenjata, hingga akhirnya mereka memecah diri menjadi empat kelompok. Tan Malaka bersama keempat pengikutnya lantas menyusuri kawasan Tulungagung untuk mencari batalyon tentara yang sekiranya masih bersimpati kepada mereka. Akan tetapi, selang dua hari perjalanan, tiba-tiba mereka disergap di suatu desa kecil bernama Selopanggung. Tan Malaka pun ditembak mati di tempat ini. Ia dimakamkan di tengah hutan (Poeze 2014: 219).

Tan Malaka, Sang Revolusioner

Menurut Oliver Crawford dalam disertasinya berjudul “The Political Thought of Tan Malaka” (Desember 2018), Tan Malaka (Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka) [1897-1949] adalah telatah revolusioner Indonesia dan teoretikus Marxis. Tan Malaka lahir dan dididik di Sumatera Barat sebelum sekolah di negeri Belanda (1913-1919). Sekembalinya ke tanah air, ia terlibat dalam aktivitas serikat pekerja dan kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Desember 1921. Setelah membuat aksi mogok buruh pegadaian, Tan Malaka diasingkan ke Belanda hingga Maret 1922. Iamengikuti pertemuan Partai Komunis Belanda di negeri kincir angin, kemudian berangkat ke Moskow untuk bergabung dengan staf Komintern. Tan Malaka sangat mendukung aliansi komunisme dengan nasionalisme dan Pan-Islam.

Dari pengasingan, Tan Malaka menentang keras keputusan PKI yang meninggalkan aliansi dengan Sarekat Islam dan meluncurkan revolusi prematur. Setelah insureksi PKI 1926-1927 gagal, partai menuduh Tan Malaka melakukan sabotase. Elite PKI menuduh Tan Malaka sebagai “Trotskyis”. Pada 1 Juni 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, sebuah partai kladenstin yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia (khususnya Sumatra dan Jawa) selama dekade berikutnya, meskipun dia sendiri tetap berada di Cina selatan sampai 1937 dan setelah itu lebih seringbersembunyi di Singapura. Di tengah pendudukan Jepang pada 1942, Tan Malaka secara sembunyi-sembunyi kembali ke tanah air. Dia kemudian melakukan perjalanan melalui Sumatra ke Banten dan bekerja sebagai juru tulis di sebuah tambang batu bara di Banten selatan.

Pada pecahnya Revolusi tahun 1945, Tan Malaka menentang kebijakan yang yang terlalu hati-hati dari kepemimpinan Republik Indonesia, yakni Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ia lebih menyukai mobilisasi massa sebagai bentuk perubahan revolusioner. Tan Malaka menjadi tokoh sentral dalam Persatuan Perjuangan radikal menuntut “Kemerdekaan 100 persen”. Dituduh berusaha menggulingkan negara, ia dipenjara sejak Maret 1946 hingga September 1948. Ketika Bung Hatta membebaskannya untuk memperkuat kekuatan anti-PKI, Tan Malaka tetap menjadi pengkritik lugas atas praktik negosiasi Republik dengan Belanda. Pada November 1948 dia menjadi “promotor” partai baru bernama Murba. Tan Malaka terus berkampanye melawan pemerintah Republik setelah Agresi Militer Belanda ke-II.

Tan Malaka dan “Revoloesi Pemoeda”

Seperti dianggit oleh Osman Raliby dalam Dokumenta Historica (1953: 341-5), pemerintah RI mengeluarkan pernyataan resmi tentang Peristiwa Tiga Juli dan mengecam tindakan Tan Malaka sebagai suatu bentuk perebutan kekuasaan yang bersifat pengkhianatan. Kampanye sistematis pun dilancarkan untuk mencap Tan Malaka sebagai petualang lihai dan kejam dengan ambisi-ambisi tak terpermanai. Tokoh revolusioner yang sudah lanjut usia itu tidak diberi kesempatan membela diri menghadapi fitnah yang diatur sedemikian rapi. Tan Malaka tidak pernah dibawa ke sidang pengadilan, dan bagian akhir dari otobiografi yang ditulisnya dalam tahanan dan dengan brilian diberi judul Dari Pendjara ke Pendjara, baru diterbitkan jauh sesudah dia dibunuh.

Menurut Benedict Anderson dalam karyanya, Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (2018: 471-7), para pemimpin Republik mafhum benar Tan Malaka tidak bersalah, dan karena itulah tidak pernah berani menghadapkannya ke muka pengadilan. Akan tetapi alasan “kepentingan negara” membuatnya diperlakukansebagai kambing hitam. Terkuaknya perpecahan mendalam di kalangan elite dan tentara yang menyulut krisis 27 Juni hingga 3 Juli 1946 dianggap akan sangat melemahkan semangat perjuangan bangsa dan membahayakan kedudukanIndonesia di dunia internasional. Apalagi, terkuaknya rahasia politik dari Peristiwa 3 Juli akan menghancurkan kompromi yang telah dicapai dengan begitu susah payah setelah berakhirnya krisis itu—kompromi yang justru dibuat demi kemungkinan adanya sedikit kerja sama antara pemerintah dan komando tinggi tentara untuk selanjutnya. Dengan maksud untuk menyelamatkan ‘saling pengertian” yang longgar ini, Tan Malaka, yang selamanya menjadi orang luar, bisa saja dikorbankan.

Akan tetapi ada alasan lain mengapa tokoh revolusioner pengembara itu dibungkam dan difitnah. Tan Malaka adalah satu-satunya pemimpin besar yang berkomitmen sepenuhnya terhadap perjuangan dan memiliki wibawa untuk membuat hal ihwal itu menjadi suatu alternatif yang masuk akal. Namun, para pemimpin Republik, baik sipil maupun militer, telah memunggungi alternatif ini. Mereka merasa perlu (demi pelbagai alasan politik dalam dan luar negeri) untuk menuliskan suatu akhir tentang perjuangan itu. Tujuan ini paling mudah tercapai dengan menghancurkan nama baik dan kredibilitas Tan Malaka.

Apa saja akibat jangka panjang dari kegagalan Peristiwa 3 Juli 1946? Menurut Anderson, peristiwa itu mengakibatkan perubahan penting dalam pembagian kue kekuasaan dan kewenangan di kalangan kepemimpinan Republik. Di satu pihak, kedudukan Sudirman dan komando tinggi tentara jelas menjadi lemah. Timbul demoralisasi dahsyat di kalangan militer, dan Divisi III benar-benar menjadi berantakan. Baru tiga bulan kemudian seorang panglima anyar berhasil dilantik. Bahkan pada waktu itu Sudirman terpaksa menerima calon dari perwira-perwira bawahan setelah calonnya sendiri ditolak secara memalukan.

Di sisi lain, masih menurut Anderson, peranan pemimpin partai-partai politik dalam peristiwa itu juga kurang dapat dibanggakan. Memang pemerintahan gaya parlementer akhirnya dipulihkan pada 2 Oktober seiring dilantiknya kabinet Sjahrir ke-III. Kabinet ini adalah versi yang lebih luas sekaligus lebih kaku jalannya tinimbang yang ke-II, namun jelas wibawa dan wewenangnya lebih rendah daripada yang sebelumnya.

Sukarno adalah satu-satunya tokoh yang muncul dari krisis itu—dan dengan kekuasaan bertambah. Bila sebagian besar anggota Kabinet Bucho menghilang ke penjara pasca-3 Juli, pemimpin pemerintahan Republik yang perdana itu justru menjalankan peran yang lebih sentral tinimbang sebelumnya. Krisis itu telah memperlihatkan, bahwa Sukarno-lah satu-satunya orang yang mampu menarik dukungan dari semua golongan. Masa pemerintahan presidensial itu, meskipun hanya sebentar–dari Juli sampai September–merampungkan rehabilitasi politiknya dan menciptakan preseden kuat untuk masa mendatang: kapan pun negara dalam keadaan genting karena ancaman dari dalam atau luar, Bung Karno—dengan ekspresi spirit nasionalisme Indonesianya yak tak tertandingi—menjadi tempat mengadu.

Selain itu, pembungkaman Tan Malaka telah mengakhiri setiap harapan yang pernah ada, bahwa Indonesia akan memilih jalan perjuangan ketimbang jalan diplomasi. Kemungkinan bahwa jalan perjuangan akan ditempuh barangkali senantiasa kecil, mengingat sifat kepemimpinan politik Indonesia kala itu, termasuk latar sosial dan orientasi politiknya, ditambah pengalaman sejarahnya. Akan tetapi, setelah Juli bahkan kemungkinan yang tipis ini pun lenyap. Pada bulan-bulan berikutnya pasukan Belanda semakin bertambah di Nusantara. Dipadu dengan kecerkasan manuver politik Hubertus Johannes van Mook yang mengerahkan kelompok-kelompok dari luar Jawa untuk menentang Republik, penambahan jumlah militer ini memperkuat daya tawar Belanda untuk memaksa para pemimpin Republik memberikan konsesi-konsesi yang semakin besar. Puncaknya adalah Perjanjian Renville yang memalukan pada Januari 1948.

Alfian dalam esainya “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian” (Abdullah, dkk.: 1978: 131-173), meneroka bahwa gerakan pemuda sebagai kekuatan politik adalah aspek paling menonjol pada awal Revolusi Indonesia. Di punggung pemudalah Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin pertama-tama berkuasa, dengan janji kemerdekaan yang selama ini dingkari zaman Belanda dan Jepang. Akan tetapi, janji itu lekas terbawa angin. Persekutuan pemuda dan pemerintah tampaknya dihasilkan oleh kesalahpahaman masing-masing. Semakin lama kabinet-kabinet Sjahrir berkuasa, semakin besar kekecewaan dalam barisan pemuda itu, kecuali di kalangan segelintir pemuda berpendidikan tinggi yang menemukan dalam diri Sjahrir suatu model untuk diri mereka sendiri, serta dalam harapan pribadi Sjahrir perihal terbentuknya masyarakat demokratis liberal ala Barat, suatu pegangan batin yang bisa mereka terima.

Menurut Rudolf Mrazek dalam “Tan Malaka: A Political Personality’s Structure of Experience,” Indonesia, (Oktober 1972: 1-48), sebagian besar juga karena dukungan pemudalah, Persatuan Perdjoengan menemukan daya dorongnya yang pertama. Selama masa yang singkat, Tan Malaka hadir menawarkan suatu kemerdekaan yang dekat dengan hati pemuda. Namun setelah bertahun-tahun mengembara seorang diri, dan tak mempunyai kader-kader yang militan dan cakap, maka tokoh kamitua itu tidak mampu melindungi diri dan menjadi korban persaingan antarelite, serta pertentangan antara pemimpin pemerintah dan tentara. Walaupun secara naluriah dia memiliki hubungan dengan pemuda, dan sifat pandangan Tan Malaka sesuai dengan pandangan mereka, tugas membangun barisan nasional nan radikal dan terpadu, yang dimotori oleh gerakan pemuda, rupanya betul-betul berada di luar kemampuannya. Pada Juli 1946, janji Moeslihat tidak kurang ilusifnya tinimbang janji Perdjoeangan Kita.

Bukan berarti pemuda menolak organisasi dan kepemimpinan, tapi bahwa organisasi dan kepemimpinan yang diterapkan haruslah berakar dalam tradisi pemuda. Dalam pelbagai cara yang berbeda, pondok pesantren dan asrama telah menawarkan cara hidup yang berdisiplin dan tanpa pamrih dalam upaya menggapai tujuan-tujuan yang luhur. Dari lembaga-lembaga ini banyak gerakan pemuda memperoleh gaya dan simbol yang khas. Akan tetapi, gaya dan simbolisme dalam diri mereka itu tidak cukup untuk menyalurkan arus pasang pemuda menjadi suatu kekuatan revolusioner yang terpadu (Anderson 2018: 476-7). Tentara dan badan perjuangan itu sendiri tidak cukup memadai; dan dengan kegagalan untuk menempa mereka ke dalam suatu struktur nasional yang terpadu, gerakan pemuda ditakdirkan untuk terus masygul. Oleh sebab itu, Revolusi tidak pernah menjadi lebih dari suatu “revolusi nasional”; ia berakhir pada 1949, tatkala Belanda menyerahkan kedaulatan sah atas hampir seluruh kepulauan Nusantara ke tangan Republik.

Seumur hidupnya yang dibaktikan untuk Indonesia, Tan Malaka hanya punya satu stel pakaian, buku tulis, helm, dan topi. Pemikiran revolusioner Tan Malaka melampaui zaman. Dia ugahari tapi berjasa!

Editor: Windu Jusuf