tirto.id - Akhirnya pekan lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Jessica Kumala Wongso bersalah dengan hukuman penjara 20 tahun. Putusan perkara ini dianggap banyak pihak sumir. Hakim memutus didasari bukti-bukti tak langsung.

Saat persidangan, pengacara terdakwa menganggap bukti-bukti yang diajukan jaksa lemah. Pakar patologi forensik Djaja Surja Atmadja pernah sebagai saksi ahli—dan dokter yang memformalin—mengatakan kandungan sianida yang ditemukan dalam sampel lambung Mirna terlalu sedikit, yakni 0,2 mg per liter.

Padahal dalam es kopi yang diminum Mina, kandungan sianida 297,6 mg per liter. Djaja juga mempertanyakan mengapa dalam liver dan empedu tak ditemukan sianida.

Dalam organ lain? Inilah masalahnya. Jenazah Mirna hanya diambil sampel lambung, liver, dan empedunya. Lainnya tidak. Sang ayah, Edi Darmawan Salihin, mengaku memang tak rela anaknya diotopsi. Pengambilan sampel-sampel itu dianggap cukup. Itupun baru dilakukan pada hari ke-3 saat jenazah sudah diawetkan.

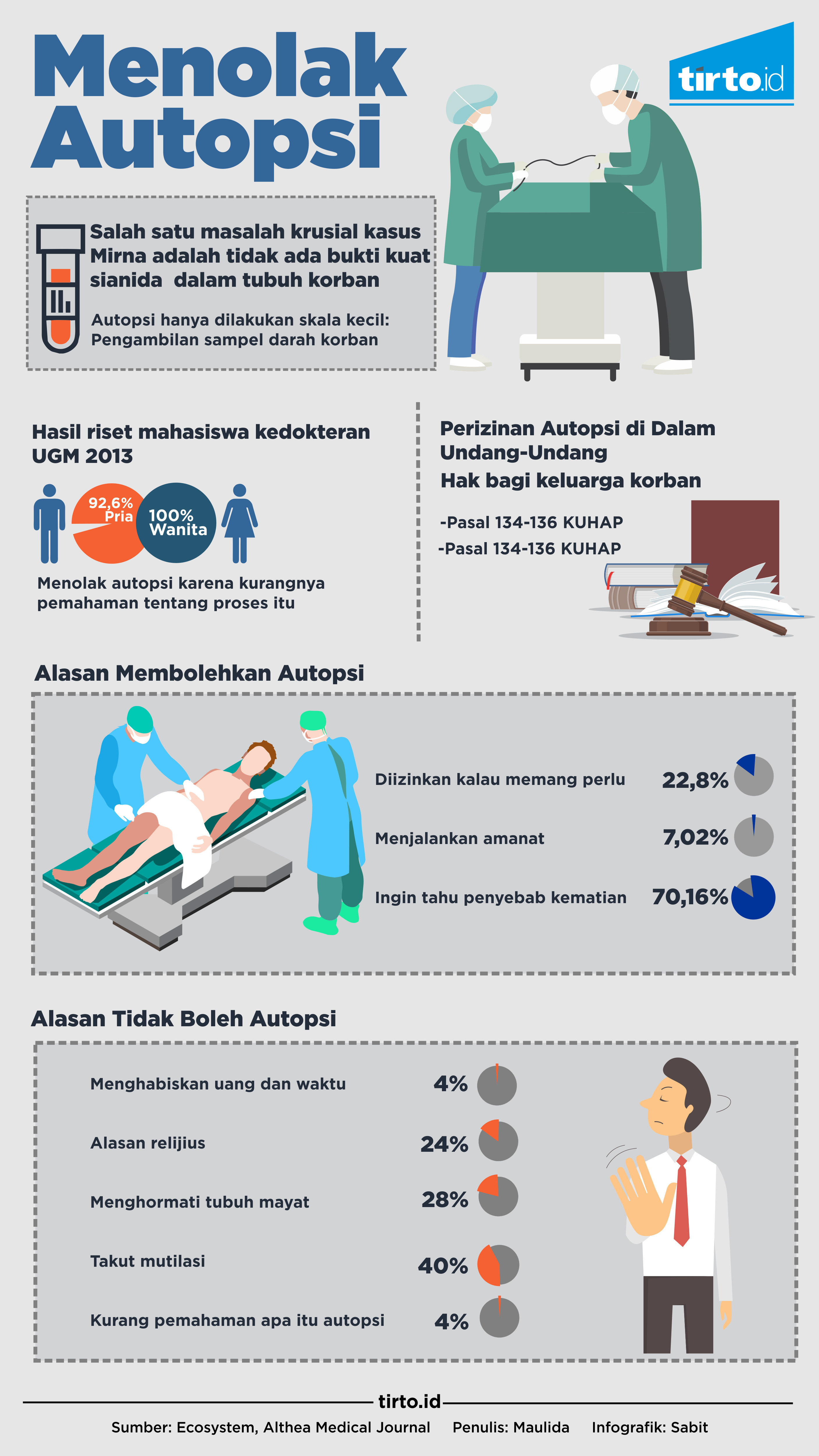

Tapi Edi Darmawan Salihin bukan satu-satunya orang yang tak rela keluarganya diotopsi. Studi yang dilakukan Siaw Carwen, et.al dari Universitas Padjadjaran tahun lalu menunjukkan cukup banyak yang menolak otopsi.

Meski sebanyak 51 persen responden menerima otopsi, ada 25 orang atau 22 persen dari 110 responden ternyata menolak otopsi.

Rupa-rupa alasan dari 22 persen yang menolak itu. Tapi, ada 3 alasan yang paling banyak muncul. Yang pertama adalah takut dengan mutilasi. Selanjutnya adalah menghargai tubuh manusia dan alasan keagamaan.

Soal yang terakhir ini bukan perkara sederhana. Memang, hampir tak ada agama yang secara ketat melarang praktik otopsi, apalagi demi kepentingan membuka tabir kejahatan. Kelompok-kelompok dalam tradisi agama Kristiani, misalnya, secara umum lebih longgar. Tidak menentang otopsi meski tak mendorongnya juga.

Tapi agama Islam, juga Yahudi, memang tak secara ketat menolak otopsi. Tapi dalam kedua agama ini ada keharusan untuk menjaga tubuh jenazah. Jenazah tak boleh dianiaya, begitu kira-kira.

Tapi inilah yang berujung pada rupa-rupa penafsiran, baik penafsiran perintah agama secara ketat, maupun penafsiran dalam kerangka ketaatan yang mendarah daging menjadi laku kultural. Semacam pemali. Bahwa melakukan otopsi bisa dipersamakan dengan menyiksa jenazah.

Hal ini juga yang menyebabkan aparat hukum—barangkali dalam kasus Mirna juga—berhati-hati. Dalam KUHAP, sesungguhnya tak ada prasyarat yang menyatakan bahwa otopsi yang harus dilakukan seizin keluarga. Pasal Pasal 133 dan 134 KUHAP mengaturnya meski tak memakai istilah “otopsi.” Pasal pertama menyebut penyidik berhak meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter.

Memang, pasal 134 mewajibkan penyidik untuk memberi tahu soal pembuktian bedah mayat yang tak mungkin lagi dihindari. Ketiga keluarga keberatan, penyidik juga diharuskan menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan.

Jika dalam dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik harus segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pihak kepolisian membenarkan hal ini.

“Otopsi itu atas perintah penyidik bukan atas persetujuan keluarga.Keluarga itu pada intinya hanya karena kita orang timur, pemberitahuan saja,” kata Awi Setiyono, humas Polda Metro Jaya. “Biar suatu saat ke depan tidak ada komplain. Paling-paling kita menjelaskan kepada keluarga tapi dalam undang-undang itu tidak ada.”

Intinya, penyidik bisa meminta dokter mengotopsi jenazah jika ada hal-hal mengarah ke sana. “Kalau penyidik punya bukti yang cukup bahwa itu tindak pidana maka ia bisa memerintahkan dokter untuk otopsi,” lanjutnya.

Ketika ditanya ihwal tingkat kesediaan untuk otopsi di Indonesia polda mengarahkan pada bagian Pusdokkes Polri. Tapi ternyata Pudokkes Polri tak punya data berapa banyak keluarga yang menolak korban dikerat sana-sini untuk kepentingan penyidikan.

Untuk otopsi bagi korban kematian yang dianggap tidak wajar, Pudokkes menjawab ada lebih dari 100 per bulan. Itupun hanya jawaban kasar, tanpa jawaban lain dan tanpa pertanyaan lain. Bisa jadi tak ada data. Bisa jadi karena tak mau menambah volume pembicaraan massa tentang racun Mirna.

Padahal, perihal otopsi ini penting. Studi penelitian Carwen menunjukkan dari 79 persen respondennya pernah mendengar kata otopsi. Tapi, hanya 75 persen yang mengaku paham artinya. Adapun yang benar-benar bias menjelaskan ihwal otopsi hanyalah 61 persen.

Dengan angka-angka itu, pemerintah perlu terus mengkampanyekan kesadaran hukum dan membuat masyarakat memahami prinsip otopsi. Jika tidak, vonis seperti pada Jessica yang hanya didasari bukti-bukti tak langsung bisa terjadi lagi. Padahal katanya no autopsy, no crime.

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti