tirto.id - Seorang teman perempuan pernah menyatakan ketakutan pada orang Madura. Dalam bayangannya, orang Madura menakutkan. Kasar. Suka berkelahi. Apalagi ketika suatu waktu dia mendengar soal carok.

"Masa karena perkara kecil saja harus kehilangan nyawa?" tanyanya.

Apa boleh buat. Stigma seperti itu lekat di pikiran banyak orang. Madura, dan juga penduduknya, kerap dilabeli banyak cap negatif: keras kepala, suka seenaknya sendiri, bersumbu pendek, dan tentu saja suka carok.

Kata carok menjadi momok yang lebih menakutkan dan membuat banyak orang salah paham. Ini yang membuat Latief Wiyata memutuskan meneliti carok secara mendalam. Hasil kerjanya selama tiga tahun dibukukan menjadi buku berjudul Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Buku ini diterbitkan LKiS pada 2002, dan diterbitkan ulang empat tahun kemudian.

Latief menjelaskan beberapa persoalan yang kerap disalahpahami. Banyak orang menganggap carok sebagai sinonim dari berkelahi. Padahal bukan. Pertikaian baru bisa disebut carok jika ada luka berat atau tewas. Jika tidak tewas, apalagi hanya luka ringan, maka itu hanya bisa disebut sebagai atokar, alias perkelahian biasa.

Hal penting lain soal konsep todus dan malo. Ini konsep penting yang seyogyanya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, jika diterjemahkan, dua kata itu punya arti sama: malu. Padahal artinya jauh berbeda. Todus lebih ke sikap segan, atau sungkan.

"Sedangkan malo ini menyangkut harga diri," kata Latief.

Orang Madura dikenal mempunyai harga diri yang tinggi. Peribahasanya yang paling terkenal adalah: ketimbang hidup berputih mata (malu), lebih baik putih tulang (mati).

Carok dan Harga Diri

Menurut Latief, carok sebenarnya kebiasaan yang relatif baru. Sebab pada abad 12, saat Kerajaan Madura dipimpin Prabu Cakraningrat, juga abad 14 di bawah Joko Tole, carok tidak dikenal. Bahkan saat Panembahan Semolo, putra Sunan Kudus, memerintah Madura di abad 17, istilah carok itu juga belum dikenal.

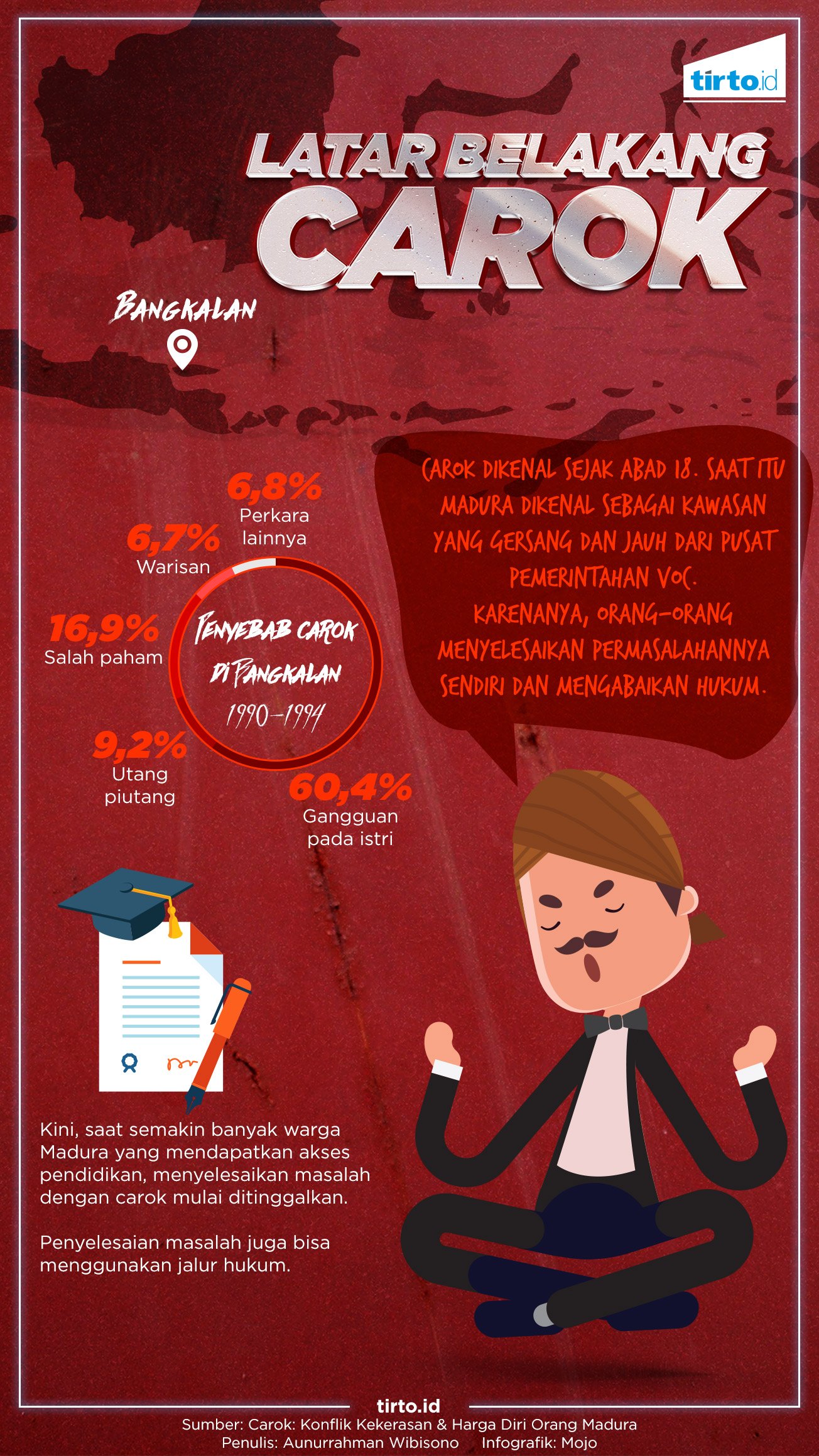

Barulah pada abad 18, carok mulai dikenal masyarakat Madura. Kala itu, Madura adalah daerah yang jauh dari pusat pemerintahan VOC di Surabaya. Tak ada yang mengontrol secara langsung. Mirip tanah wild wild west di era koboi.

"Akhirnya, setiap orang menyelesaikan persoalannya sendiri-sendiri. Salah satunya dengan carok," kata Latief dalam sebuah wawancara dengan Tempo. Pendapat Latief ini juga senada dengan antropolog lain, seperti Huub De Jonge, Elly Touwen-Bouswma, juga Glenn Smith.

Ada banyak penyebab carok. Sebagian besar adalah perihal istri yang diganggu. Orang Madura menganggap istri adalah bhantalla pate, alias landasan kematian. Mengganggu istri sama dengan melecehkan kehormatan seorang pria.

Selain soal istri, perkara lain yang mendasari carok antara lain adalah rebutan tanah atau warisan. Tanah, juga segala bentuk penghidupan seperti air, adalah hal yang benar-benar dijaga orang Madura. Tapi carok tak melulu soal besar yang melibatkan kehormatan. Carok bisa pula terjadi karena salah paham, atau bahkan berawal dari saling mengejek belaka.

Sugali (45), pertama kali carok pada usia 17 tahun. Perkaranya sepele: saling ejek dengan beberapa orang pemuda desa sebelah. Karena carok itu, dua orang meregang nyawa. Sugali dipenjara selama 8 tahun karena membunuh orang. Sekarang Sugali dikenal sebagai jago, alias orang yang disegani karena menang carok. Orang Madura menyebutnya sebagai blater.

Pada dasarnya, tindak kekerasan untuk membela kehormatan ini bukan hanya monopoli orang Madura belaka. Di Filipina, suku Tausug menganggap keberanian adalah nilai utama dalam hidup. Karena itu, seorang laki-laki Tausug harus berkelahi untuk membela kehormatannya.

Sedangkan suku Bugis di Makassar juga punya konsep yang serupa dengan malo bagi orang Madura, yakni konsep siri'. Menurut Laica Marzuki, Guru Besar ilmu hukum di Universitas Hasanuddin, siri' adalah perwujudan harga diri dan martabat manusia Bugis.

Siri' bisa diartikan sebagai rasa malu. Salah satu petuah Bugis yang selalu dijunjung tinggi adalah siri'mi narituo, yang artinya: karena malu kita hidup. Jika seorang manusia tidak punya siri', maka dia bisa disebut sebagai sirupai olo' kolo'e, alias seperti binatang.

Sama dengan carok dalam budaya Madura, siri' di Bugis juga bisa berbuntut kekerasan untuk membela kehormatan. Salah satu cara untuk memulihkan kehormatan adalah dengan tumanyalla, alias membunuh orang yang melukai kehormatannya. Namun, berbeda dengan carok, ada beberapa mekanisme perdamaian dalam tumanyalla. Antara lain dengan cara adat, hingga meminta perlindungan pada pemangku adat.

Orang Bugis juga mengenal ungkapan dotaitau mate' pieera anna da mate' tambai. Artinya: lebih baik mati berdarah ketimbang lapar. Tak jauh berbeda dengan peribahasa Madura ango'an poteya tolang etembang poteya mata, lebih baik mati ketimbang menanggung malu.

Di dua kebudayaan ini, perbuatan membela kehormatan adalah hal yang wajar dan mendapatkan persetujuan sosial. Seseorang yang membela kehormatannya, bahkan walau harus mendekam dipenjara, malah akan dihargai.

Pilihan-Pilihan Lain yang Terpampang

Di sebuah warung, Ja'i berkisah sembari menyeruput kopi hitam dari cangkir kecil. Menurutnya, setidaknya di Pamekasan, kasus carok sudah mulai berkurang. “Terakhir terjadi kalau ndak salah sekitar setahun lalu. Tapi cuma luka saja,” katanya.

Ada beberapa penjelasan kenapa frekuensi carok menurun.

"Dulu orang Madura tak punya banyak pilihan," kata pria yang pernah membantu saudaranya carok, dan karenanya dipenjara 5 bulan ini.

Pilihan yang dimaksud Ja'i adalah perihal pekerjaan. Pria berumur 60-an tahun ini berkisah bahwa pada masanya hidup, pilihan kerja terbatas jadi petani atau nelayan. Air susah. Tanah kurang subur. Itu pun masih harus menghadapi konflik.

"Karena itu pilihannya kalau tidak rumah sakit, ya kuburan," ujar pria dengan kumis yang mulai keperakan ini.

Sempitnya pilihan itu diperparah dengan tingkat pendidikan yang bisa dibilang rendah. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2001, dari 3 juta penduduk, sekitar 1,1 jutanya buta huruf latin. Bahkan pada 2014, angka buta huruf di Sumenep adalah yang tertinggi kedua di Jawa Timur dan tertinggi ketiga di Indonesia.

Tapi tak bisa dipungkiri kalau semakin banyak anak-anak muda Madura yang menempuh sekolah hingga ke tingkat Universitas. Di Madura juga mulai ada banyak kampus. Salah satu yang paling besar adalah Universitas Trunojoyo, yang berdiri pada 2001. Universitas ini punya 32 jurusan, dan pada 2013 punya mahasiswa sekitar 8.500 orang. Para anak muda inilah yang akan mempunyai lebih banyak pilihan ketimbang orang tua mereka.

"Di sini saja pilihan pekerjaannya ada banyak. Ada guru, pegawai negeri, pengusaha juga ada," kata Ja'i. "Sudah tidak lagi rumah sakit atau kuburan."

Dengan penghidupan yang lebih baik, orang tentu punya alternatif untuk menyelesaikan masalah. Tidak melulu dengan carok. Apalagi Madura juga bukan lagi kawasan yang terisolasi seperti abad 18 silam. Ditambah pula adanya akses Jembatan Suramadu yang menghubungan Madura dengan Surabaya. Jembatan ini membuat mobilitas warga Madura ke luar pulau menjadi lebih mudah. Hukum negara pun hadir, membuat ada pilihan lain untuk menyelesaikan masalah.

Tapi tentu saja carok tidak serta merta hilang begitu saja. Bahkan menurut Latief, carok tidak akan pernah hilang sepenuhnya.

"Selama harga diri masih dianggap penting untuk orang Madura, carok masih tetap akan ada."

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Zen RS