tirto.id - Lebih dari sepertiga awal Mama Mama Jagoan diisi oleh dialog teatrikal Widyawati, Ratna Riantiarno, dan Niniek L. Karim. Ketiganya mengenang masa muda mereka, sekaligus mengapa bisa berakhir dalam bui di Bali.

Widyawati jadi Dayu, perempuan tomboi asal Bali. Ia cukup temperamental. Ratna berperan sebagai Hasnah, seorang istri penurut asal Sunda, yang feminin dan baru pertama kali jalan-jalan ke luar kota tanpa suami. Sementara itu, Karim memerankan Myrna, ibu-ibu Batak yang baru kehilangan suami, dan dalam misi mencari anak semata wayang yang merantau ke Bali tanpa kabar—cuma postcard, tanpa alamat.

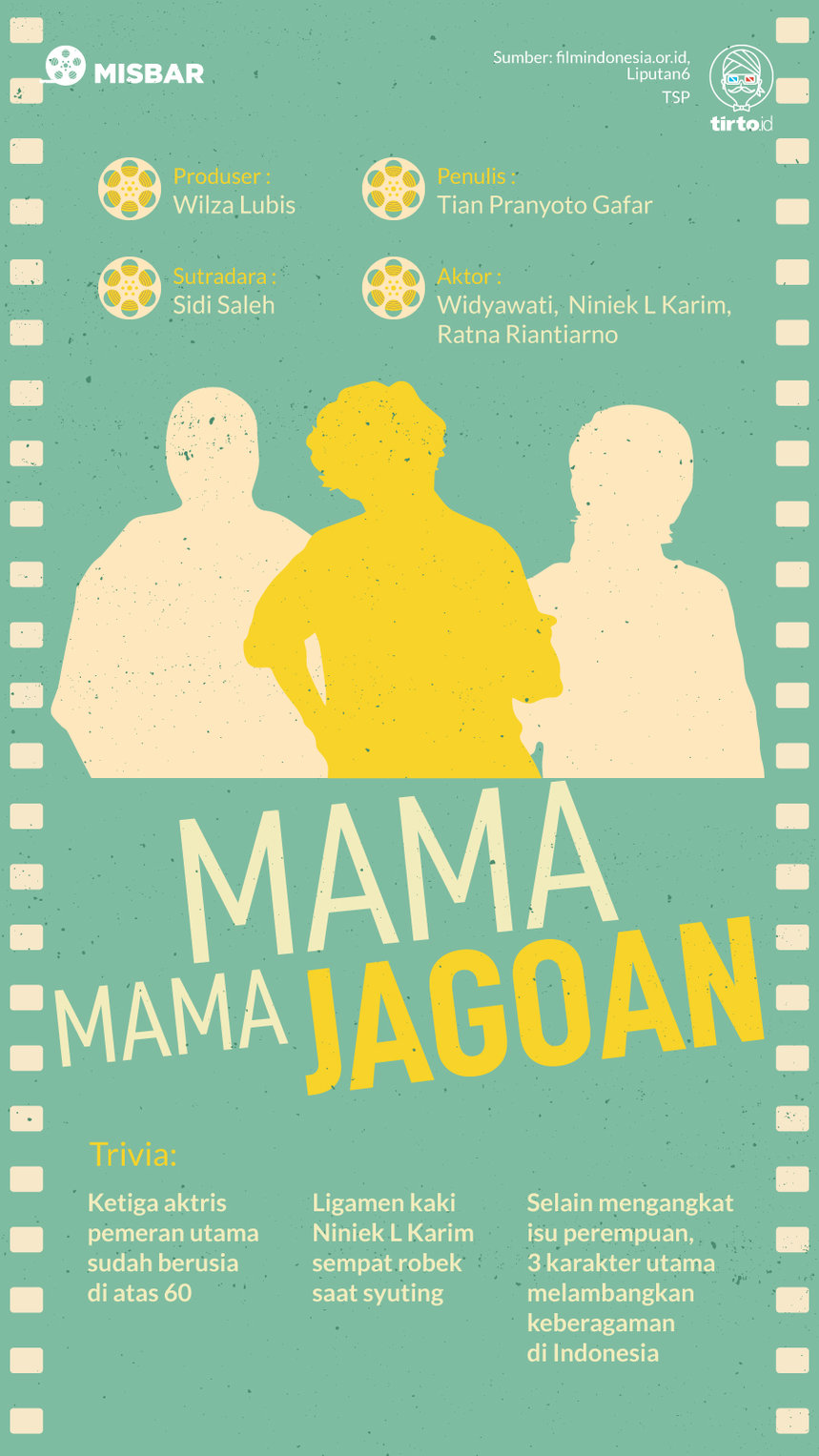

Dalam dialog panjang itu, sutradara Sidi Saleh pelan-pelan mengenalkan tiga tokoh utama ini beserta konflik yang menggerayangi mereka. Garis bawahi: pelan-pelan. Alurnya akan sangat lambat.

Dalam penjara yang gelap dan pengap, tiga aktor lawas ini berputar-putar, bertukar blocking, sambil melemparkan semua informasi yang kita butuhkan. Sesaat, ruang penjara yang gelap itu mengingatkan saya pada panggung teater dengan lampu sorot tunggal. Hal ini menebalkan kesan teatrikal yang, entah sengaja atau tidak, cocok dengan cara berlakon ketiga aktor utama ini. Dialog-dialog yang keluar dari mulut ketiganya bahkan terkadang kelewat puitis untuk dianggap percakapan sehari-hari.

Atmosfer teatrikal itu susah ditampik. Apalagi dari karakter Myrna dan Hasnah.

Gestur mereka belum selentur Widyawati yang benar-benar jadi karakter baru. Dialek, aksen, dan gestur Widya terasa amat natural, hingga sulit membayangkan kalau Dayu dan Widyawati adalah orang yang sama. Kesan elegan dan pendiam yang sering ditampilkan Widya juga amat jauh dari profil urakan yang hadir pada Dayu. Sementara Niniek dan Ratna tampil seperti sedang memerankan sebuah peran.

Meski begitu, menonton ketiganya beradu akting adalah pengalaman yang menyenangkan.

Dialog dalam naskah Mama Mama Jagoan memang lebih sering terasa ‘maksa’ ketimbang natural, tapi presentasi dari Widya, Niniek, dan Ratna sama sekali tak mengecewakan. Mereka berhasil tampil kocak; menyampaikan unsur komedi yang diinginkan naskah dengan cara yang alami. Walaupun tak semua dialog mereka pas untuk menggambarkan kedekatan persahabatan yang berjalan sejak remaja hingga usia senja, chemistry yang dibangun Widya, Niniek, dan Ratna amat kuat.

Jadi, kalau dahi Anda mengernyit di tengah-tengah film, jangan salahkan ketiga aktor ini. Salahkan naskahnya yang tidak diolah semenarik potensinya.

Pendalaman Karakter yang Tanggung

Lewat sejumlah adegan kilas balik, Sidi Saleh membangun konteks persahabatan Dayu, Myrna, dan Hasnah. Mereka bertiga bertemu di sekolah menengah dan memutuskan bersahabat sampai tua. Saking kompaknya, Dayu dan Hasnah bersedia meluangkan waktu mereka menemani Myrna bertualang mencari Monang (Lolox), putra semata wayangnya.

Johan (Cok Simbara), suami Myrna baru saja meninggal, tapi Monang sama sekali tak tahu. Myrna tak tahu bagaimana cara mengontak anaknya itu. Monang diceritakan berkonflik dengan Johan sehingga memilih hidup jauh dari rumah.

Dalam petualangan itu, ketiganya harus singgah di penjara karena tertangkap dalam sebuah razia narkoba di sebuah bar. Untuk menit-menit awal (yang terasa begitu lama) di penjara, kita akan mendengar perdebatan Dayu, Myrna, dan Hasnah yang saling menyalahkan satu sama lain. Dialog-dialog ini dibutuhkan Sidi Saleh agar kita bisa bersimpati pada para karakter utama.

Untuk itu, karakter Dayu, Myrna, dan Hasnah habis-habisan digali. Perbedaan latar belakang bikin sifat ketiga karakter ini juga beda. Dayu ternyata tak pernah menikah seumur hidupnya, Myrna pernah depresi dan bicara pada bangku kosong yang dipanggilnya ‘Bang’, panggilan sayang buat Johan, sementara Hasnah ternyata adalah seorang model dan Ratu Bikini—pemenang ajang kecantikan—sebelum memutuskan memakai hijab.

Pertunjukan teatrikal di sepertiga film ini makin lama makin menarik. Ada pesan keberagaman yang terselip dan tampil harmonis dalam film ini. Tiga karakter utama juga berhasil jauh-jauh dari karakter yang stereotipikal, tidak satu dimensi. Mereka tak tampil hitam-putih.

Namun, sayang, pendalaman karakter itu akhirnya berujung gantung. Terutama tentang beberapa motivasi karakter dalam membuat keputusan.

Film ini, misalnya, tak menggali dalam tentang alasan Dayu yang tak mau menikah. Padahal soal ini punya potensi untuk digali dan diracik jadi cerita menarik. Kita cuma diberitahu bahwa Dayu sempat ditinggal kawin Patra (Willem), mantan kekasihnya, karakter yang kelak akan hadir sebagai bagian belokan plot.

Alasan Dayu tak menikah bisa menarik untuk digali, sebab tak banyak orang yang mengambil pilihan ini. Suara mereka tak terdengar. Menampilkan kisah-kisah dari kalangan kecil ini berarti memberi kesempatan kepada penonton untuk memikirkan ulang hal-hal yang diterima begitu saja sebagai norma.

Apalagi belakangan ini muncul gerakan menikah muda. Jika gerakan itu menjadi arus utama, orang-orang yang punya pilihan berbeda macam Dayu bisa semakin tersudutkan.

Latar dari keputusan Hasnah mengenakan hijab dan berhenti menjadi model juga cuma bisa kita terka-terka saja. Padahal, bagian ini penting dan menarik buat orang-orang yang tidak punya identitas seperti Hasnah: perempuan, muslimah, orang Sunda, dan mantan model.

Mama Mama Jagoan punya potensi jadi tontonan menarik jika Sidi Saleh lebih berani mengeksplorasi naskahnya. Mengangkat cerita tiga orang perempuan usia senja jadi tokoh utama film yang masuk bioskop arus utama memang bukan pilihan umum, bahkan cenderung melawan arus. Ia seharusnya berusaha lebih keras untuk menarik perhatian pasar arus utama.

Tanpa naskah berani, film ini tak memberi wadah sepadan bagi akting Widyawati yang luar biasa keren.

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id