tirto.id - Sabtu sore, 16 September lalu, kereta commuter line Jakarta-Bogor yang saya tumpangi mulai penuh sesak dengan rombongan penumpang saat singgah di Stasiun Cikini. Dari celoteh-celoteh yang terselip, saya akhirnya tahu kalau mereka merupakan sebagian massa aksi bela Rohingya yang sempat dihelat di Monas.

Seorang bapak-bapak nampak sibuk saat bicara soal pengalamannya yang baru saja ia lakukan. Sesekali dia membuka ponsel, dan mengecek Facebook. Status-status dan isi yang wara-wiri dalam laman Facebooknya hampir semua sama tentang aksi Rohingya lengkap dengan foto-foto.

Sama dengan sang bapak-bapak itu, saya pun menyempatkan diri mengecek Facebook. Namun, yang ramai di beranda Facebook saya bukan aksi bela Rohingya, melainkan aksi pembubaran Seminar 1965 di Kantor Lembaga Hukum Indonesia (LBH) yang juga terjadi di hari yang sama. Informasi tentang aksi bela Rohingya bahkan sama sekali tak ada.

Namun, perbedaan konten semacam ini jadi suatu yang normal karena jejaring pertemanan saya dan bapak tersebut di Facebook pasti tak sama. Ini karena ada sebuah algoritma tertentu yang kerjanya untuk menghadirkan postingan-postingan yang paling relevan bagi masing-masing pengguna Facebook.

Namun, ada efek algoritma yang berbahaya di sana. Dari sekitar 2000-an teman Facebook saya, bukan berarti tak ada yang juga membahas aksi bela Rohingya di saat yang sama. Namun, lagi-lagi algoritma Facebook seolah membuatnya seperti tak ada.

Di Facebook, kabar terbaru yang berkeliaran di beranda seseorang adalah hasil saringan dari jejak digitalnya. Maksudnya, yang muncul adalah updates dari teman yang paling sering berinteraksi dengan pengguna. Facebook juga menyaring kabar-kabar dari orang-orang yang punya kesamaan dengan penggunanya. Di saat bersamaan, ia menjauhkan seseorang dari orang-orang yang tidak punya kesamaan secara algoritma.

Baca juga:Siasat Cerdik Facebook Lewat Pembaruan Algortima

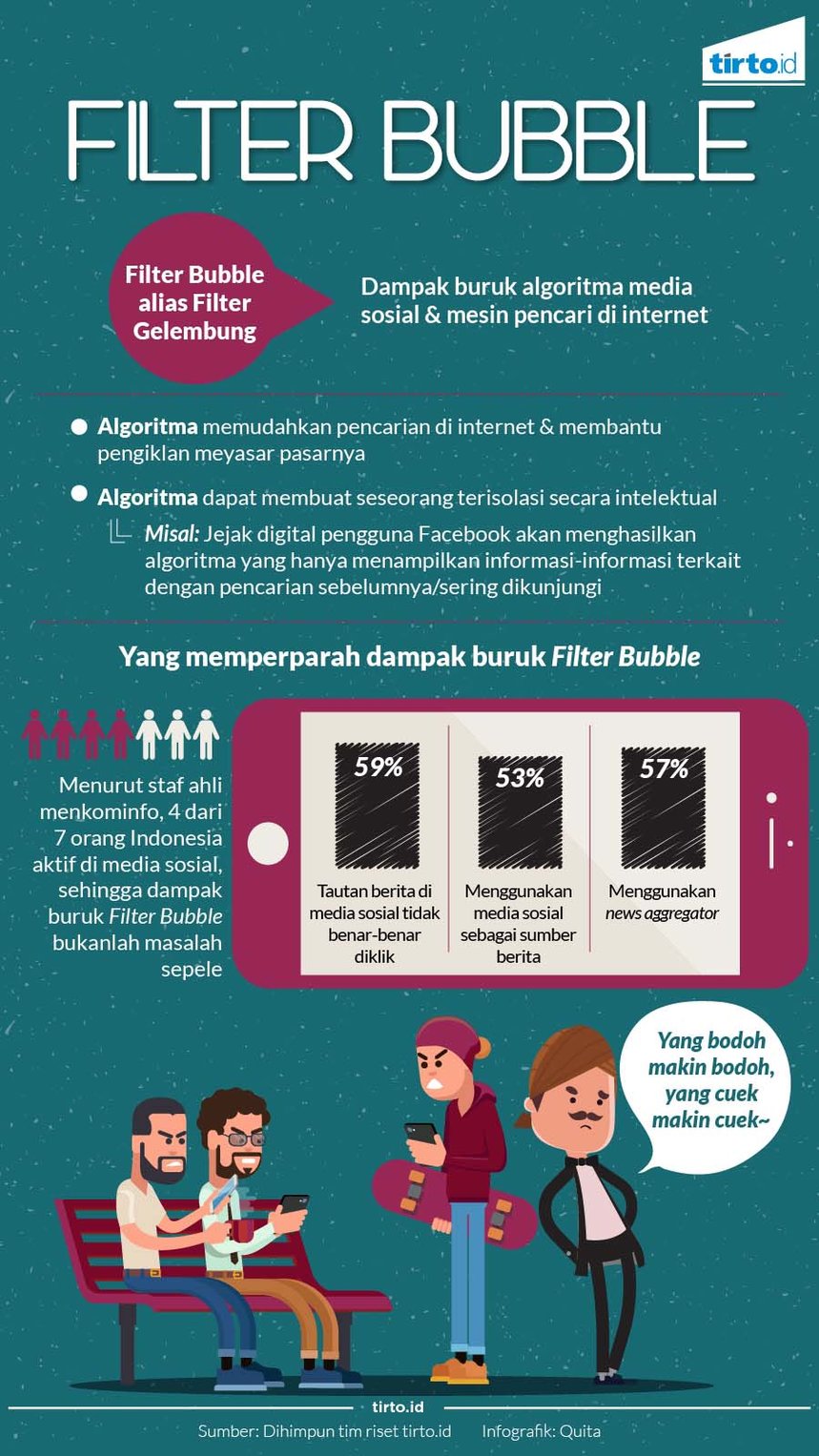

Ini tentu karena tujuan utama dan fungsi algoritma Facebook adalah untuk memudahkan melacak data, dan tentu saja sebuah kemudahan untuk industri periklanan. Keberadaan algoritma juga mempermudah pengiklan menyasar pasarnya.

Hal itu tak cuma terjadi di Facebook, media sosial lain dan mesin pencari juga melakukan hal yang sama. Lary Page, Chief Executive Google pernah bilang: "Mesin pencari utama akan mengerti dengan tepat apa yang Anda maksud, dan mengembalikan apa yang Anda inginkan."

Eric Schmidt, Executive Chairman of Google, bahkan meramal suatu hari nanti orang-orang bisa bertanya kepada Google tentang perguruan tinggi mana yang harus mereka ajukan, atau buku apa yang akan dibaca selanjutnya.

Eli Pariser, seorang aktivis internet, melihat ada kejanggalan yang berbahaya dari sistem algoritma. Algoritma akhirnya menciptakan sebuah "gelembung besar" yang membuat seseorang terisolasi secara intelektual.

Maksudnya, ketika seseorang tak pernah melihat sudut pandang berbeda dari orang lain, maka kemungkinan ia untuk berlarut-larut dalam pandangannya sendiri sangat besar. Hal itu dikhawatirkan akan membuatnya mendefinisikan dunia hanya dari satu sudut pandang saja.

Misalnya seseorang yang dicekoki informasi tentang bahayanya pemikiran tertentu, maka ia akan mengingkari eksistensi gagasan lain. Sehingga terjadi kecenderungan terhadap satu pemikiran dan menimbulkan fanatik. Hal itu akan merujuk pada individu-individu yang merasa pemahamannya yang antikritik.

Eli Pariser menyebut dampak ini dengan istilah Filter Bubble, alias Gelembung Saringan. “Sebuah dunia yang dibangun dari kesamaan (familiar), adalah tempat kita tak bisa belajar apa pun,” katanya seperti dikutip dari The Economist.

Selain itu, gelembung saringan ini juga menciptakan efek konsensus yang salah. Akibat informasi seragam yang diperoleh, seseorang punya kecenderungan untuk mengklaim orang lain sepaham dengan dirinya, dan menyimpulkan pendapatnya adalah kesimpulan mayoritas. Padahal, di tempat lain, yang terjadi bisa saja berbeda.

Mostafa El-Bermawy dari Wiredbahkan menyebut Filter Bubble sebagai perusak demokrasi. “Konten di Facebook kita dipersonalisasi berdasarkan klik dan perilaku ‘likes’ di masa lalu, jadi otomatis kita akan kebanyakan mengonsumsi konten politik yang serupa dengan pandangan kita,” ungkap El-Bermawy.

Hal itulah yang akhirnya membuat kemenangan Donald Trump pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 terasa mengejutkan banyak orang. Internet membuat kita buta pada apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata.

Dampak buruk Filter Bubble semakin menjadi-jadi karena beberapa kebiasaan jelek warganet dan media. Misalnya, tabiat media yang menjual judul-judul bombastis. Sehingga muncul kebiasaan hanya membaca judul tanpa mengklik konten. Data menyebut, 59 persen link berita yang dibagikan di media sosial tidak benar-benar diklik sama sekali. Atau tabiat mempercayai hoax yang kini sedang menjadi persoalan hangat di Indonesia.

Baca juga:

Mengonsumsi Informasi Hanya dari Membaca Judul

Literasi Rendah Sebabkan Masyarakat Mudah Percaya Hoax

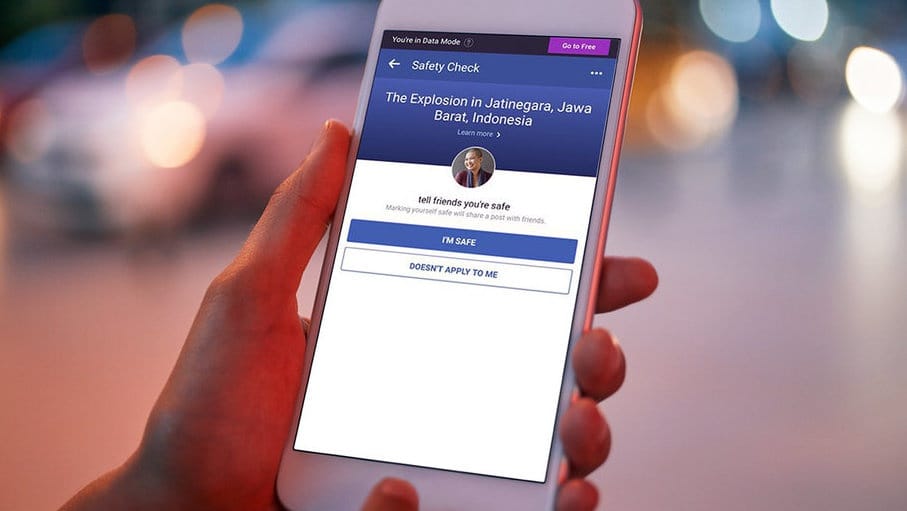

Di Indonesia, empat dari tujuh orang aktif di media sosial. Sumber berita dan pengetahuan mereka datang dari sana. Masalahnya, tak semua pengguna media sosial tahu tentang algoritma ini termasuk di Facebook. Facebook, media sosial dengan pengguna terbesar dunia hingga 2 miliar pengguna akhirnya merasa bertanggung jawab. Pada April tahun ini, mereka berinvestasi $14 juta sebagai usaha “untuk meningkatkan kepercayaan pada jurnalisme di seluruh dunia, dan membuat informasi lebih baik dalam percakapan publik.”

Tujuannya agar seseorang tak sembarangan menyebar konten yang dibacanya dari teman, setidaknya konten yang disebar adalah yang kredibel dan dapat dipercaya. Namun yang perlu diingat pula bahwa pengguna media sosial seperti Facebook dan lainnya, berada dalam gelembung filter yang selama ini tak kasat mata dan bisa membuat orang melihat hanya dengan "kacamata kuda".

Penulis: Aulia Adam

Editor: Suhendra

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id