tirto.id - Minggu (7/6/2020), ribuan orang berkumpul di pusat Kota Bristol, Inggris, untuk ambil bagian dalam protes anti-rasisme setelah kematian George Floyd yang memicu demonstrasi di seluruh dunia. Sekitar pukul 11 siang mereka melakukan arak-arakan dari College Green menuju Castle Park. Demonstrasi berlangsung tertib sampai ratusan pengunjuk rasa mengepung patung pedagang dari abad ke-17 bernama Edward Colston yang terletak di Colston Avenue.

Ibarat menyaksikan kembali adegan penggulingan patung Saddam Hussein di Baghdad pada 2003, patung Colston diikat menggunakan tambang kemudian dirobohkan diikuti pekik gembira para demonstran. Patung yang sudah berdiri sejak 1895 itu lalu diinjak-injak, diseret, dan dibuang ke Pelabuhan Bristol. Sementara tidak jauh dari sana, dua orang pemuda kulit hitam dengan semangat memanjat bekas podium Colston dan berteriak-teriak seolah sedang menyongsong revolusi.

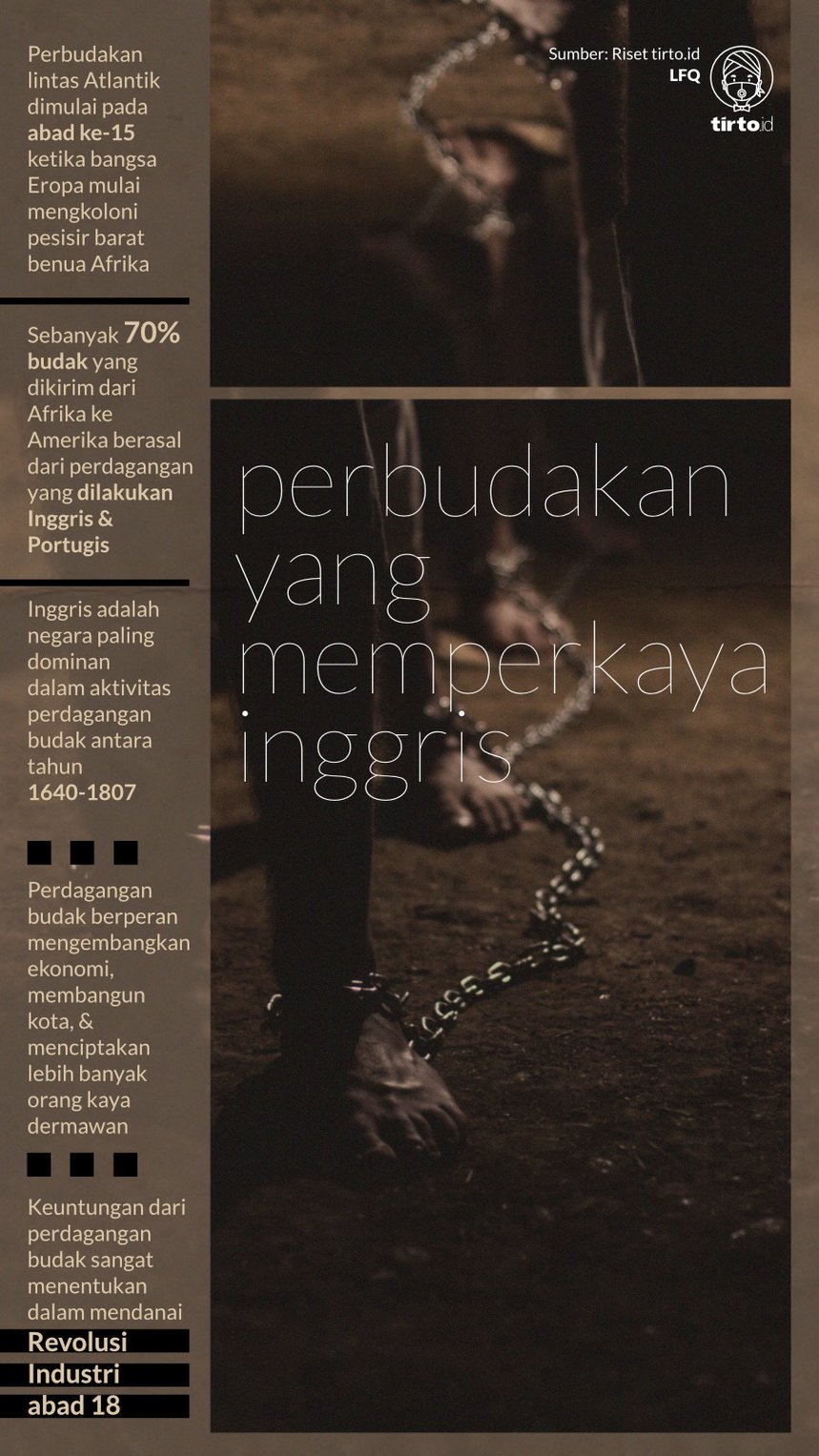

Seperti kebanyakan pedagang Inggris abad ke-16 dan ke-17, Edward Colston mendapatkan sebagian kekayaannya berkat perdagangan budak. Menurut laporan The Guardian, Colston diperkirakan telah menjual sekitar 100 ribu orang Afrika sebelum akhirnya mendulang reputasi sebagai orang dermawan yang berjasa membangun Kota Bristol.

Perbudakan, kegiatan mengklaim atau memperjualbelikan manusia ibarat benda mati, merupakan sistem yang dikenal hampir di seluruh dunia sejak sebelum masehi. Praktik ini sudah dilakukan manusia di sepanjang jalur sutra dan trans-sahara yang membentang dari daratan China sampai ke Benua Afrika. Perbudakan yang diikuti kolonialisme bangsa Eropa ke seluruh dunia baru terjadi sekitar 2.000 tahun kemudian.

Perdagangan budak trans-atlantik erat kaitannya dengan kompetisi negara-negara Eropa dalam menemukan dan mengeksploitasi benua baru. Menurut catatan pejabat negara koloni, tanah berlimpah yang mereka temukan di Amerika sama sekali tidak ada gunanya tanpa tenaga kerja yang cukup. Pada awalnya perbudakan ditujukan untuk mengatasi krisis tenaga kerja dan sangat jauh dari kesan rasisme.

Sebuah artikel bertajuk “How Slavery Helped Build a World Economy” yang terbit di National Geographic sedikit banyak memberi gambaran tentang bagaimana orang Eropa melihat perbudakan ibarat perangkat ekonomi. Sistem ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kebangkitan industri tekstil di Inggris dan Amerika. Keuntungan yang dihasilkan lantas memunculkan sebuah fase baru bernama Revolusi Industri.

Penguasa Budak di Dunia Baru

Pada April 1619, kapal San Juan Bautista berlayar menyeberangi Samudera Atlantik dari pesisir barat Afrika menuju Meksiko. Alih-alih mengangkut hasil bumi, kapal asal Portugis itu membawa sekitar 350 orang Afrika. Sebagian dari mereka adalah tawanan perang yang berasal dari kerajaan kecil di Ndongo (sekarang Angola). Sejak 1618 sampai 1620, tidak kurang dari 50 ribu orang Afrika ditangkap dan dikirim ke Amerika Selatan sebagai dampak perang antara Portugis dan Kerajaan Ndongo.

Selama empat bulan, orang-orang yang dibawa secara paksa ini harus hidup dalam kondisi yang sangat jauh dari layak. Tidak sedikit yang akhirnya sakit dan meninggal. Sementara yang bertahan harus kembali mempertaruhkan nyawa ketika dua kapal perompak Inggris, White Lion dan Treasurer, mencegat San Juan Bautista dan menangkap separuh penumpang Afrika di dalamnya.

Sekitar 20 orang dari mereka yang berhasil “dirampas” ini lantas dibawa ke sebuah kota koloni Inggris di Virginia. Mereka diberi julukan Odd Negroes dan kerap kali digambarkan sebagai budak Afrika pertama yang tiba di Amerika Utara. Sejarawan Kelley Fanto Deetz dalam artikelnya yang terbit di National Geographic menyebut manuver yang dilakukan Inggris ini menandai babak awal sistem ekonomi Atlantik berbasis budak yang bertahan hingga abad ke-19.

“[…] Mereka adalah bagian penting dari dunia Atlantik yang terus berubah selama era kolonial. Perjalanan dan pengalaman mereka mewakili lebih dari 12,5 juta tawanan lainnya, yang diambil dari Afrika untuk dijual di Amerika selama lima abad perdagangan budak trans-atlantik,” papar Deetz.

Menurut laporan yang disarikan Arsip Nasional Inggris, sebelum abad ke-17, pedagang Inggris tidak menaruh minat pada perdagangan budak. Mereka lebih suka menggunakan tenaga narapidana dan pegawai kontrak yang bisa dipekerjakan di darat maupun di atas kapal. Pandangan itu berubah drastis setelah pedagang Belanda mulai memperkenalkan tanaman tebu yang mereka bawa dari Brazil.

Pada 1630-an, gula menjadi komoditas baru yang cukup diperhitungkan di Eropa. Kebutuhan akan buruh tani untuk memanen dan mengolah tebu menjadi gula lambat laun membuat Inggris terobsesi pada perdagangan budak. Melalui Royal Company of Adventurers (RCA), Inggris berusaha memonopoli pengiriman budak dari Afrika ke wilayah koloni mereka di Amerika yang kemudian memicu perang dengan Belanda.

Madge Dresser dalam bukunya Slavery Obscured: The Social History of the Slave Trade in an English Provincial Port (2016: 14) menyebut peperangan dengan Belanda membuat RCA bangkrut. Pada 1672, perusahaan dagang Inggris untuk Afrika bangkit kembali berkat sokongan keluarga kerajaan dan melahirkan Royal African Company (RAC). Perusahaan ini paling banyak menyelundupkan kargo manusia ke perairan timur Amerika dan Karibia.

Antara tahun 1672 sampai 1807, RAC menjadi perusahaan penyalur budak kulit hitam tersibuk di dunia. Para pedagang Inggris yang tergabung di dalamnya bertanggung jawab memindahkan tidak kurang dari 3 juta orang Afrika ke seberang lautan. Lebih dari separuh di antara mereka dipekerjakan untuk memanen tebu di Barbados, sementara lainnya dijual kepada pemilik perkebunan tembakau dan kapas yang tersebar di Virginia dan Mississippi.

Ledakan Revolusi Industri

Berkat perdagangan gula, reputasi Bristol sebagai salah satu kota dagang terkemuka di Inggris meroket menjelang abad ke-18. Seperti dicatat BBC, sebelum diungguli Liverpool pada 1799, Bristol memiliki tidak kurang dari 22 pabrik yang difungsikan untuk memproses gula mentah menjadi berbagai macam produk pemanis.

Pada 1750, gula melampaui biji-bijian sebagai komoditas paling berharga dalam perdagangan Eropa. Produk berbahan dasar tebu seperti sirup, selai, dan rum menghasilkan seperlima keuntungan dari total impor Inggris pada masa itu. Lebih dari 90 persen tanaman tebu yang dipakai adalah hasil dari penderitaan para budak Afrika yang dipekerjakan di perkebunan tebu Barbados.

Bank dan perusahaan asuransi beramai-ramai menawarkan layanan kepada pedagang budak yang membuat kota-kota seperti London, Bristol, dan Glasgow menjadi sangat kaya. Beberapa dari pedagang ini bahkan berpindah haluan menjadi bankir yang banyak berperan di balik berdirinya beragam bisnis baru.

Antara tahun 1761 sampai 1808, seperti dilaporkan BBC, Inggris berhasil menarik keuntungan sebesar 60 juta pound (sekitar 2,6 miliar pound untuk uang sekarang) dari penjualan budak. Sebagian besar laba diinvestasikan untuk membangun ekonomi domestik yang meliputi pembuatan kapal, jalan, kanal, dermaga, pelabuhan, dan semua peralatan industri baru yang lebih canggih.

Selain gula dan tembakau, kapas menyusul menjadi komoditas utama dalam perdagangan Inggris seiring ditemukannya alat pemisah biji kapas pada 1793. Dalam makalah “Slavery and the Revolution in Cotton Textile Production in England,” sejarawan asal Nigeria, Joseph E. Inikori, memaparkan kenyataan bahwa perdagangan budak pada dasarnya berkontribusi besar pada kebangkitan industri tekstil.

“Kriris stagnasi industri Inggris di abad ke-18 dapat dipecahkan melalui eksploitasi barang-barang ekspor yang dihasilkan perdagangan budak trans-atlantik dari Afrika dan ekonomi berbasis budak dalam sistem Atlantik,” tulis Inikori dalam tulisannya yang terbit di The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies and Peoples in Africa, the Americas, and Europe (1992: 146).

Hubungan timbal balik antara perdagangan budak dengan kebangkitan industri pertama kali dikemukakan oleh sejarawan asal Karibia, Eric Williams. Dalam bukunya yang berjudul Capitalism and Slavery (1944) Williams berargumen bahwa keuntungan yang ditarik Inggris dari sistem perbudakan trans-atlantik secara luas dipergunakan untuk membiayai Revolusi Industri.

Ellora Derenoncourt, peneliti yang banyak menyoroti sejarah ekonomi perbudakan, berusaha membuktikan teori Williams melalui penelitiannya yang berjudul “Atlantic slavery’s impact on European and British economic development” (2018, PDF). Dengan menggunakan data perbandingan antara pos-pos perdagangan budak dengan non-budak di penjuru Eropa, Derenoncourt menemukan bahwa setiap 10 persen pelayaran budak menyumbang pertumbuhan kota sebanyak 1,2 persen.

“Perdagangan Atlantik berkontribusi dalam perluasan dan pengembangan pasar kredit, instrumen keuangan, dan industri asuransi, semua sektor utama untuk pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Ketika perbudakan berhasil dihapus pada 1807, menyusul seluruh wilayah imperium Inggris pada 1833, luka-luka yang dihasilkan praktik perbudakan keburu mengeras menjadi sistem ekonomi lanjutan berupa permodalan swasta. Memasuki pertengahan abad ke-19, fase ekonomi kapitalis ini semakin matang dan selanjutnya memfasilitasi transisi dari perbudakan ke tenaga kerja bebas.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id