tirto.id - Whitney Plantation yang berlokasi di Wallace, Lousiana, AS adalah saksi bisu perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat. Perkebunan tebu yang juga dilengkapi dengan pabrik gula dan sudah ada sebelum Perang Sipil di Amerika Serikat itu adalah jejak kekejaman perbudakan yang terjadi di AS kala itu. Awalnya, Whitney Plantation tersebut diberi nama Habitation Haydel.

Memasuki dekade 1800an, Jean Jacques yang merupakan anak dari Heidel, mengubah Habitation Haydel dari yang awalnya dipenuhi tanaman indigofera menjadi perkebunan tebu yang dilengkapi pabrik gula. Perkebunan itu tentu tak mampu diolah sendiri oleh Jean dan keluarganya. Mereka membeli budak asal Afrika yang saat itu marak diperdagangkan. Jumlah budak yang bekerja di perkebunan itu mencapai 350 orang dan jumlah itu terbesar dibandingkan perkebunan lainnya di AS pada saat itu.

Namun, perkebunan itu sering berganti pemilik. Nama perkebunan itu berganti menjadi Whitney Plantation saat berada di tangan Bradish Johnson pada 1867. Akhirnya, di tahun 1999, perkebunan itu jatuh ke tangan keluarga Cummings. Di tangan Cummings inilah, tempat tersebut diubah menjadi sebuah museum bertemakan perbudakan.

Cummings bahkan menggelontorkan dana pribadinya yang mencapai $8 juta untuk menjadikan museum tersebut sebagai museum perbudakan pertama di AS. Cummings mengamati dari 35 ribu museum tentang berbagai tradisi hingga momen penting bangsa Amerika Serikat, tak ada satu pun yang mengangkat tema perbudakan. Padahal, perbudakan adalah bagian dari sejarah Amerika Serikat.

- Baca juga: Mereka Pekerja, Bukan Budak

“Saya memberitahukan kepada orang-orang saat mereka berkata, 'Mengapa orang kulit putih terlibat dalam hal ini [pembangunan museum perbudakan]?' saya berkata,'tidakkah Anda ingat bahwa orang kulit putihlah yang menyebabkan semua ini?” ujar Cummings, seperti dikutip CBS News.

Kisah para budak di perkebunan itu dikemas dengan rapih disertai dengan berbagai patung untuk memvisualisasi bagaimana para budak itu diperlakukan pada masa itu. Mereka yang bekerja di perkebunan milik itu memang tak luput dari berbagai tindakan kekerasan dan diperlakukan secara semena-mena sejak masa Jean Jacques.

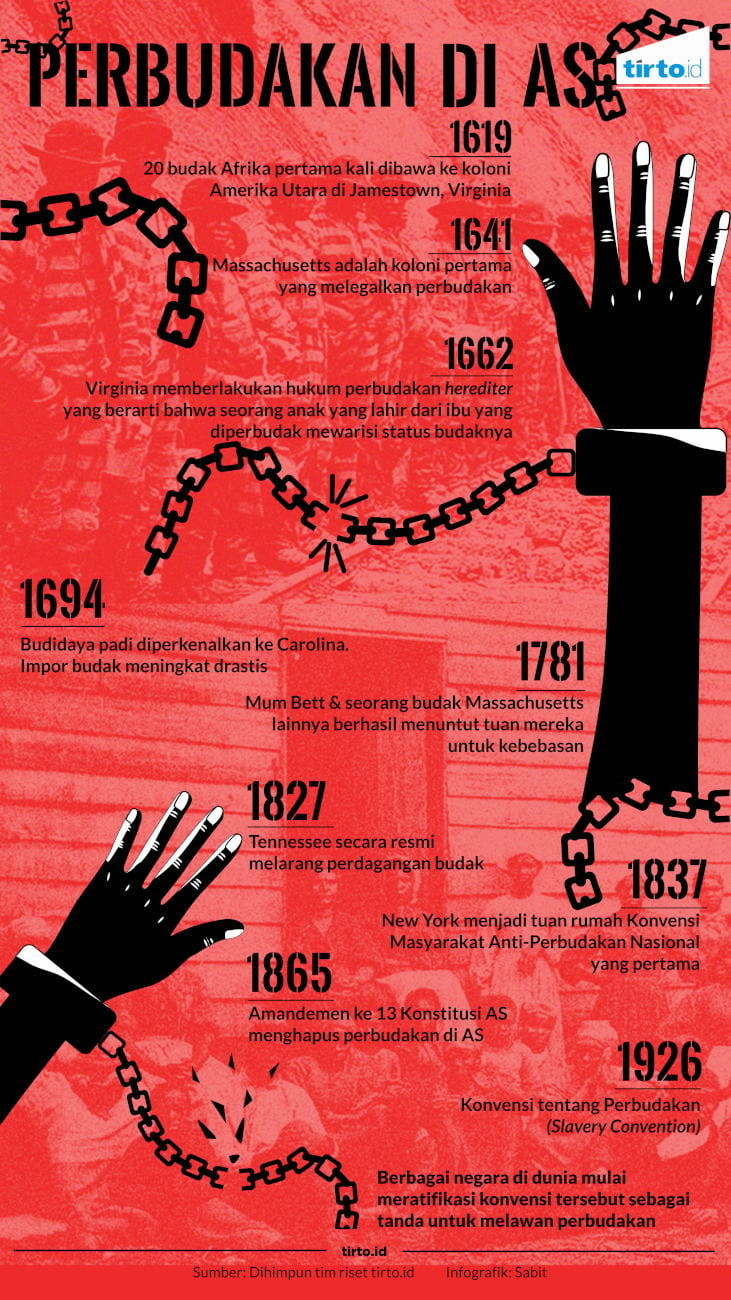

Mereka harus menghadapi berbagai penganiayaan setiap hari saat bekerja di perkebunan tersebut. Anak-anak para budak pun ikut menderita. Sebab, pada umumnya, budak di Amerika diberlakukan hukum perbudakan herediter. Seorang anak yang lahir dari rahim seorang budak akan mewarisi status budak dan menggantikan kedua orangtuanya kelak sebagai seorang budak.

Perbudakan sesungguhnya tak hanya terjadi di Amerika Serikat, sebagian besar bangsa-bangsa di dunia melakukan praktik perbudakan. Di Eropa, pada abad ke-14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai pembantu atau bekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal dan Italia.

Ada dua rute yang paling terkenal di masa perbudakan, yaitu Trans Atlantic dan Trans Saharan. Trans Atlantic Slave Trade merupakan rute perdagangan budak dari Afrika ke Amerika Serikat dan Eropa. Praktik ini berlangsung sejak abad ke-14. Trans Saharan Slave Trade adalah rute perdagangan budak dari Afrika ke negara-negara Arab yang sudah dimulai sejak tahun 700an.

Saat itu, perbudakan tidak dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan, tetapi bagian dari tatanan sosial. Memiliki budak adalah hal yang cukup bergengsi kala itu, sehingga permintaan akan budak pun terus meningkat.

Seiring berjalannya waktu, berbagai negara di dunia mulai menghapus sistem perbudakan. Di bawah lembaga PBB, negara-negara juga mulai meratifikasi Konvensi Perbudakan 1926 sebagai salah satu komitmen melawan tindakan perbudakan dan menghapusnya dalam tatanan kehidupan sosial. Kini setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan punya hak asasi yang harus dihormati orang lain dan dilindungi hukum internasional.

Namun, meski perbudakan sudah dihapuskan, praktik itu masih eksis hingga saat ini meski dalam format berbeda. Laporan dari Global Slavery Index 2016 mengungkapkan setidaknya ada 45,8 juta orang di 167 negara yang kini termasuk sebagai budak modern.

Perbudakan modern bisa berupa pernikahan paksa, buruh paksa termasuk pada anak-anak, eksploitasi seksual hingga tentara anak. Sebagian besar budak modern terdapat di India, Cina, Pakistan, Bangladesh, dan Uzbekistan. Jumlah buruh modern di lima negara itu mencapai 58 persen.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Praktik perbudakan juga terjadi di Indonesia, sejak era penjajahan Belanda hingga saat ini yang dikemas dalam perbudakan modern, meski Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa ke dalam UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999. Pada praktiknya, berdasarkan Global Slavery Index 2016, Indonesia berada pada urutan ke-10 dengan jumlah budak modern terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 736 ribu atau 0,3 persen dari populasi Indonesia.

Menurut lembaga yang fokus pada penghapusan perbudakan modern, Walk Free Foundation mengungkapkan perbudakan modern bermula dari perdagangan manusia. Kemudian, mereka akan dieksploitasi dalam prostitusi, buruh paksa, pernikahan paksa, eksploitasi seksual, dan perdagangan organ.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah yang banyak kasus perdagangan manusia di Indonesia. Pada 2015, sebanyak 468 orang terindikasi menjadi korban perdagangan manusia. Jumlahnya memang menurun dari tahun 2014 yang mencapai 605 orang, menurut laporan Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC). Menurut data itu, Indonesia memang menjadi salah satu sumber perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja paksa.

Indonesia juga merupakan tujuan dan tempat transit bagi perdagangan manusia dari luar negeri. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerja sama dengan lembaga IOM mengungkapkan pada 2015 ada lebih dari 1000 nelayan asal Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Laos terdampar dan ditemukan di Ambon dan Benjina. Mereka dibawa dari negara asalnya dan dipekerjakan secara paksa hingga 20 jam per hari di kapal-kapal penangkap ikan di Indonesia.

SEAFish for Justice, Ever Green Myanmar, dan JPKP Sulawesi Tenggara juga melakukan riset bertajuk “Pengalaman Para ABK di Kapal Perikanan: Temuan dan Rekomendasi Kebijakan untuk ASEAN.” Riset itu berlokasi di Myanmar dan di Indonesia, tepatnya di Desa Kasuari, Kabupaten Wakatobi dan Desa Boneoge, Kabupaten Buton Tengah. Riset itu menunjukkan para nelayan yang barasal dari Indonesia dan Myanmar diperlakukan secara buruk dengan sistem kerja paksa, tanpa bayaran, mengalami kekerasan fisik, dan bekerja melebihi waktu normal.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa perbudakan masih tetap eksis hingga saat ini dan dalam bentuk yang berbeda?

Secara umum, ada beberapa alasan yang menyebabkan perbudakan masih tetap ada hingga saat ini. Menurut Kevin Bales, seorang peneliti sosial yang terlibat dalam penyusunan Indeks Perbudakan Dunia Global Slavery Index 2014 ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong hadirnya perbudakan modern.

Pertama adalah korupsi. Faktor ini sangat berpengaruh pada tumbuhnya praktik perbudakan modern. Korupsi membuat polisi dan para penegak hukum enggan menegakkan hukum meski hampir semua negara menetapkan perbudakan sebagai sebuah pelanggaran hukum

Faktor kedua adalah ledakan populasi. Jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan yang terbatas tentu membuat orang tak punya pilihan dalam melakukan pekerjaan, termasuk saat ia dijadikan buruh paksa. "Ledakan populasi membuat pasokan tenaga kerja melimpah. Dan itu pula sebabnya saat ini rata-rata biaya untuk memperbudak satu orang menjadi semakin murah," ujar Kevin di London, seperti dikutip Antara.

Faktor lainnya adalah kemiskinan. "Sangat penting untuk dipahami bahwa perbudakan tidak diwariskan. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan miskin akan sangat rentan menjadi korban perbudakan modern. Mereka bukan bodoh, tapi memang kesulitan ekonomi membuat mereka tidak punya pilihan lain," kata Kevin.

Penulis: Yantina Debora

Editor: Maulida Sri Handayani