tirto.id - Amir (74 tahun) tak pernah menyangka derita hidupnya akan sepanjang ini. Selama 30 tahun ia menempuh jalan sunyi yang berliku sebagai korban represi dan diskriminasi negara hanya karena diduga menjadi salah satu penggerak “negara Islam” di Talangsari--rekaan Orde Baru yang berujung pada pembantaian umat Islam.

30 tahun lalu, Amir masih nikmat menjalani hidup sebagai guru agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri, di Dusun Bandar Agung, Kecamatan Labuan Manggarai, Lampung. Saat ini, kecamatan itu telah menjadi Bandar Sribhawono sejak desentralisasi. Saat itu, umur Amir masih 44 tahun.

“Saya hanya mengajar di sekolah saja. Saya tidak pernah mengajar di mana pun lagi selain di sekolah," kata pria yang diangkat menjadi guru PNS pada 1982 itu.

Namun, gejala petaka datang tengah malam menjelang 7 Februari 1989. Saat itu, Kolonel Hendropriyono memimpin pasukan yang terdiri dari 3 peleton Batalyon 143 dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob). Pukul 04.00, pada 7 Februari 1989, pasukan menyerbu Umbul Cihideung. Sebagaimana dilaporkan Majalah Tempo edisi 18 Februari 1989, sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi sendiri.

Warsidi dan pengikutnya dibantai karena dianggap menjadi salah satu kubu yang ingin menegakkan "negara Islam" di Talangsari, Lampung. Dan tentu Orde Baru tak menyukai hal tersebut, terutama sejak penerapan asas tunggal Pancasila oleh negara.

Kejadian pembantaian Talangsari pecah dan imbasnya melebar ke mana-mana, termasuk ke kehidupan Amir.

Beberapa hari setelah peristiwa itu, keadaan Talangsari dan sekitarnya menjadi mencekam. Rumor mengenai pembantaian yang telah terjadi terdengar ke seluruh masyarakat hingga ke dusun Amir tinggal.

Amir ingat betul di depan rumahnya terdapat pos ronda yang saban malam digunakan bapak-bapak dan para pemuda ikut jaga malam. Biasanya terdapat 12 orang jaga, termasuk dirinya, hanya dengan berbekal gorengan dan kartu gaple.

Namun, suatu malam saat sedang tidak berjaga, Amir dikagetkan ketika ada staf Koramil yang menggedor pintu rumahnya dan memanggilnya malam itu ke markas untuk diminta keterangan. Amir ingat betul kejadian itu berlangsung satu bulan setelah pembantaian terjadi, sekitar awal Maret 1989.

Ia dijanjikan hanya dimintai keterangan dan diperbolehkan pulang setelah itu. Akan tetapi, ia justru dibawa ke Kodim dengan alasan diminta keterangan dan akan dipulangkan setelahnya. Hal serupa juga terjadi saat ia dibawa ke Korem.

"Namun, saya justru dibawa ke LP Rajabasa. Saya ditahan 16 bulan. Tanpa diadili. Ditahan begitu saja tanpa surat," keluhnya saat ditemui reporter Tirto, di Komnas HAM, Senin (4/3/2019) siang.

"Kalau berdasarkan hukum, kan, harusnya disidang. Memang disidik, tapi terakhirnya tidak masuk ke persidangan. Karena, kan, mungkin menurut hukum tidak masuk," kata Amir.

Di dalam lapas, Amir diletakkan berbarengan dengan para korban Talangsari langsung. Mereka adalah orang-orang yang diduga berhubungan dekat dengan "para pendiri negara Islam". Amir berada langsung di blok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) --lagi-lagi rekaan Order Baru yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Sejak Amir ditahan, nasib istri dan keempat anaknya tak jelas rimbanya. Ditinggal kepala keluarga membuat kelima orang itu sulit menjalani hidup. Ratusan ekor ayam yang dimiliki Amir bahkan sampai dijual oleh sang istri demi melanjutkan kehidupan karena ia tak pandai beternak.

"Kocar kacir sejak saya tinggal. Bagaimana mengurusnya? Mana anak yang paling kecil, yang perempuan, selalu nangis-nangis mencari saya," kata Amir bercerita.

Selepas 16 bulan ditahan, Amir mengira nasibnya akan kembali seperti semula, tapi ternyata tidak. Ia tidak diperbolehkan mengajar kembali di sekolah dengan alasan "orang yang pernah ditahan, menurut kepala sekolah itu tidak boleh tatap muka dengan anak-anak."

Nasibnya sebagai guru tak jelas. Sejak 1990 hingga 2003, ia tak diperbolehkan mengajar walau tetap mendapat gaji yang dipotong 50 persen dari gaji pokok. Ia hanya bisa menjalani apa yang dapat dilakukan untuk menafkahi keluarga hingga 2003, saat kepala sekolah yang melarang Amir mengajar diganti.

Kepala sekolah yang baru memberi kesempatan kembali kepada Amir untuk mengajar walau hanya selama dua tahun. Sebab, pada 2005 ia sudah harus pensiun.

"Itu gaji saya dipotong 50 persen. Setelah bebas saya dipanggil ke Dinas Pendidikan Provinsi, diberi SK, dipotong 50 persen sampai 2005. Dari 1990 sampai 2005 gaji saya hanya 50 persen. Itu saja saya sudah coba mengajukan sampai 100 persen berkali-kali," kata dia.

Amir sudah memperjuangkan agar gajinya dibayar 100 persen. Namun, dinas pendidikan melempar masalah ini ke Korem. Dari Korem mereka menyerahkan masalah Amir ke Dinas Pendidikan dan ke Kabupaten, hingga akhirnya ke dinas tingkat dua.

"Administrasi seperti apa ini?" kata Amir.

Amir menyebut dirinya seperti terjebak dalam "lingkaran setan birokrasi." Khas Orde Baru, pikirnya.

Bahkan, ketika ia harus pensiun pada 2005, Amir tak mendapat surat keputusan apa pun dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Padahal, Amir berharap surat keputusan resmi dirinya pensiun bisa menjadi legitimasi jaminan dirinya akan mendapat pesangon di masa tua.

Tanpa surat resmi, otomatis Amir tak mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat tiap bulan. Ia mengaku sudah mengurus hal tersebut berkali-kali. “Pokoknya, bapak otomatis pensiun," kata orang birokrasi yang selalu Amir temui.

"Mana SK-nya? Tidak ber-SK, itu hukum seperti apa?," dan kalimat itu pula yang selalu diucapkan Amir saat menemui birokrasi.

Kekecewaan Deklarasi Damai

Mendengar pemerintah pusat dan lokal menggelar deklarasi damai untuk menyelesaikan kasus Talangsari 1989, tanpa melibatkan dirinya sebagai salah satu korban yang menuntut keadilan puluhan tahun, membuat Amir kecewa.

Ia tak menyangka, penderitaan diskriminatif yang ia rasakan puluhan tahun hanya dijawab lewat deklarasi damai yang dinilai menyalahi prosedur hukum.

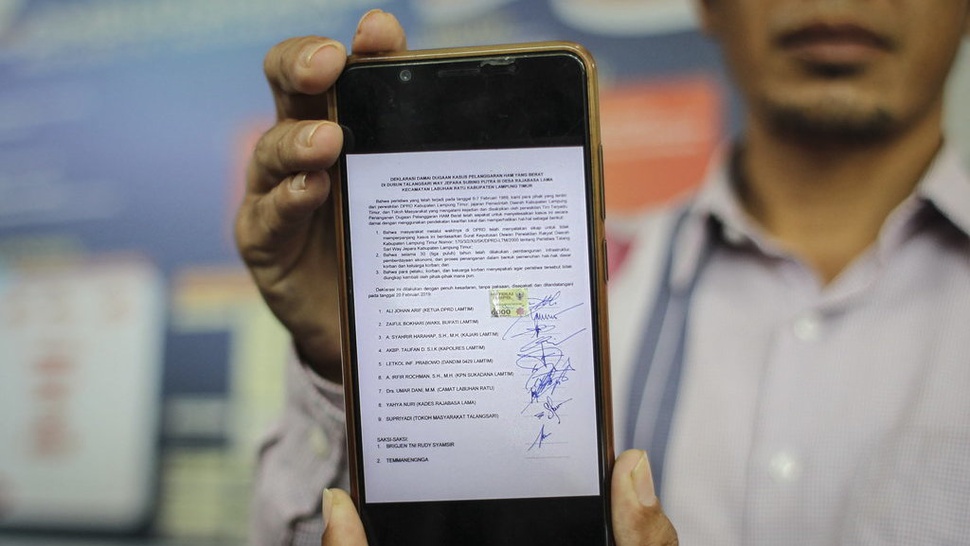

“Deklarasi Damai” versi pemerintah pada 20 Februari 2019 menyepakati beberapa hal yakni;

Pertama, masyarakat melalui wakilnya pada DPRD telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/32/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang peristiwa Talangsari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Kedua, "bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban."

Ketiga, ditekankan, para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap kembali oleh pihak-pihak manapun.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua DPRD Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Kapolres Lampung Timur dan Dandim 0429 Lampung Timur.

Selain itu "kesepakatan damai" itu diteken oleh KPN Sukadana Lampung Timur, Camat Labuhan Ratu, Kades Rajabasha Lama, dan tokoh masyarakat Talangsari. Serta, Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dan Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Rudy Syamsir.

Tak hanya Amir, puluhan korban dan keluarga korban lainnya juga kecewa dengan kebijakan itu. Kebijakan damai yang diambil tanpa melibatkan korban satu pun, kata Amir.

Oleh karena itu, Amir menolak tegas deklarasi tersebut. Sebab, Amir menilai hal itu tak akan menyelesaikan masalah dan tak memberi rasa adil kepada para korban.

“Kasus ini harus diteruskan sampai kapanpun. Selama saya masih hidup ini harus dilanjutkan [pengusutannya]. Walaupun sampai mati pun, anak saya akan saya ajak untuk meneruskan. Itu pesan saya kepada anak-anak saya dan kepada teman-teman senasib,” kata Amir.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan deklarasi itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab, kata Beka, korban atau keluarga korban peristiwa Talangsari tidak mendapat konfirmasi, apalagi menandatangani deklarasi itu.

“Yang menandatangani perjanjian damai itu bukan korban dan hanya tokoh masyarakat. Korban yang selama ini komunikasi dengan Komnas segala macam mengaku tidak tahu,” kata Beka kepada reporter Tirto, Sabtu (2/3/2019).

Menurut Beka, penyelesaian paling baik adalah mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan status penyelidikan kasus Talangsari. Sampai sekarang, kata Beka, Komnas HAM juga masih menyelidiki dan tidak mendapat kesimpulan.

“Secara yudisial kasus Talangsari belum selesai. Dan belum naik status penyelidikan ke penyidikan. Sedangkan penyelesaian secara non-yudisial landasan hukumnya harus sesuai dengan undang-undang," tegas Beka.

Beka mengatakan, Komnas HAM tidak mengerti mengapa kementerian setuju untuk menandatangani deklarasi damai sebagai saksi. Sejauh ini, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, maupun Kejaksaan belum membuat pernyataan terkait kasus ini.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Abdul Aziz