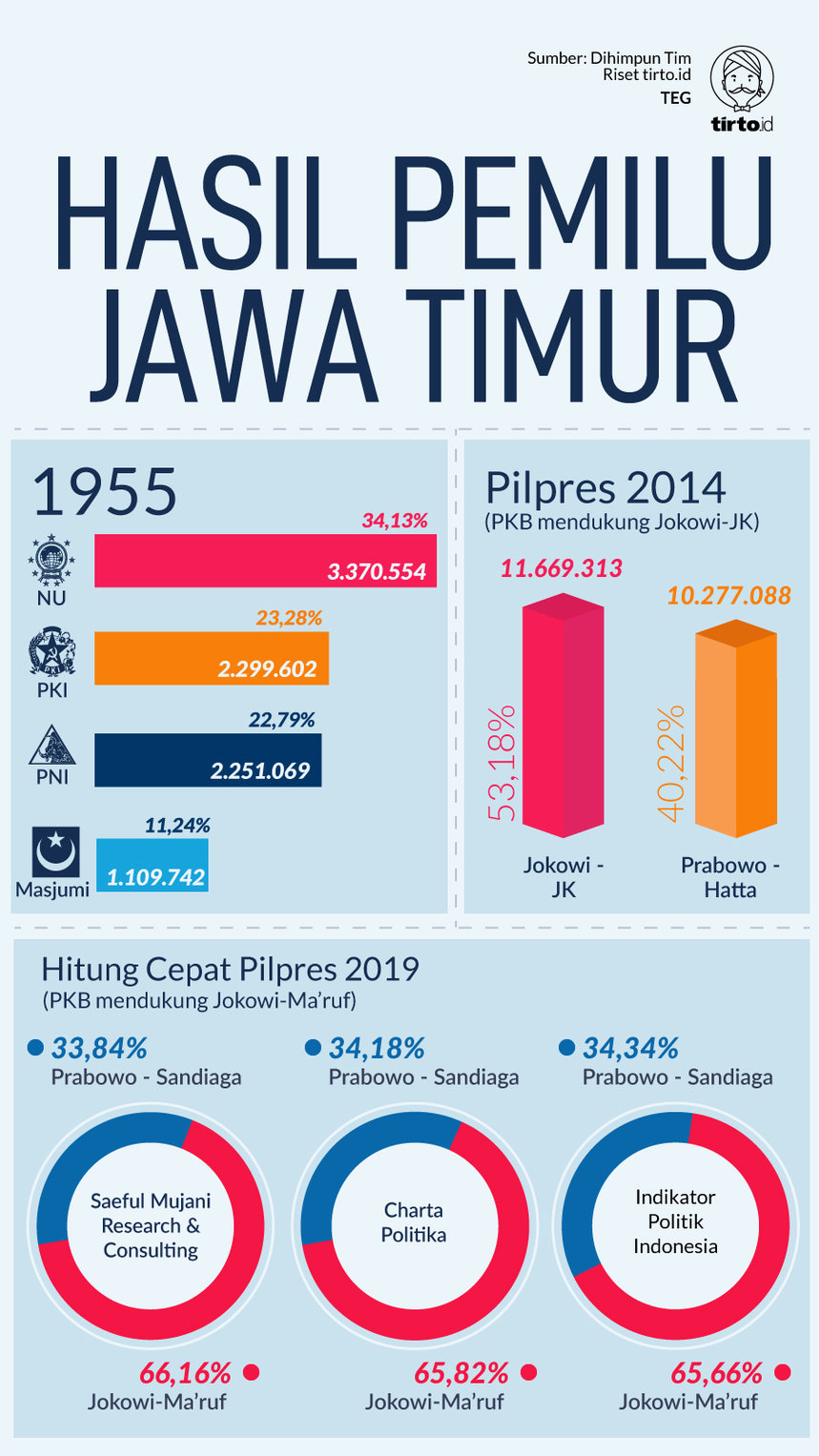

tirto.id - Dalam dua pemilu terakhir, Jokowi selalu menang di Jawa Timur. Pada Pilpres 2014 ia yang berpasangan dengan Jusuf Kalla menang dengan raihan suara sebanyak 11.669.313 (53,18 persen). Sementara Prabowo-Hatta hanya 10.277.088 (46,82 persen).

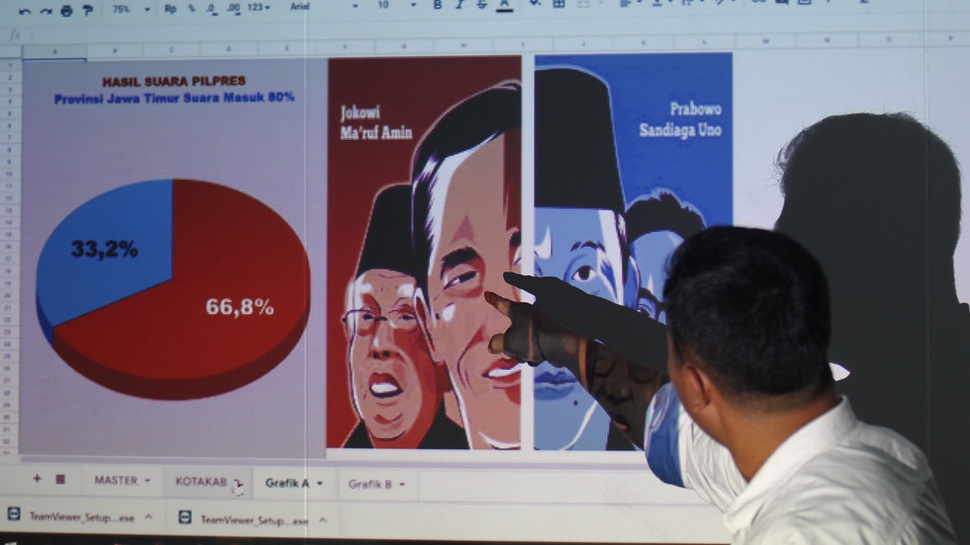

Tahun ini, berdasarkan sejumlah hitung cepat dari beberapa lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf pun menang di Jawa Timur.

Hitung cepat yang dilakukan Saeful Mujani Research & Consulting menujukkan bahwa Jokowi-Ma’ruf menang dengan suara sebesar 66,16 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 33,84 persen.

Sementara dalam hitung cepat Indikator Politik Indonesia, Jokowi-Ma’ruf menang sebesar 65,66 persen, dan Prabowo-Sandiaga sebesar 34,34 persen.

Dan dalam hitung cepat Charta Politika, Jokowi-Ma’ruf meraih suara sebesar 65,82 persen, sementara Prabowo-Sandiaga hanya sebesar 34,18 persen.

Jawa Timur dikenal sebagai basis Nahdliyin paling besar di Indonesia. Dan NU, meski secara organisasi tak lagi ikut politik dan tidak secara resmi mendukung salah satu capres, lebih cenderung berdekatan dengan Jokowi. Apalagi cawapres yang digandengnya adalah bekas Rais Aam PBNU.

Ketangguhan NU di Jawa Timur memang sulit dikalahkan. Bahkan pada pemilu pertama tahun 1955, saat NU baru berpisah dari Masyumi dan menjadi peringkat kedua secara nasional, di Jawa Timur NU mampu memenangi pertarungan.

Suara NU di Jawa Timur saat itu mencapai 3.370.554 (34,13 persen). Disusul PKI sebesar 2.299.602 (23,28 persen), dan PNI 2.251.069 (22,79 persen). Sementara Masyumi yang di beberapa provinsi lain begitu perkasa, di Jawa Timur hanya berada di urutan ke-4 dengan raihan suara sebesar 1.109.742 (11,24 persen).

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil Pemilu 1955 di Jawa Barat, di mana Masyumi justru menang dengan suara mayoritas, sementara NU hanya menempati posisi ke-4. Hasil ini sekali lagi menunjukkan bahwa NU di Jawa Timur begitu berurat berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi pilihan politik mayoritas.

Serangan dari Masyumi

Masyumi pada Pemilu 1955, dengan segala kekuatan jaringannya, mampu memonopoli sejumlah provinsi termasuk di Jawa Barat yang suaranya cukup besar meski mereka telah ditinggalkan PSII dan NU yang membentuk partai sendiri.

Bahkan menurut Rémy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral (2013), secara de facto Masyumi nyaris memonopoli representasi Islam Indonesia. Dengan kondisi seperti itu Masyumi melenggang dalam Pemilu 1955 tanpa kekhawatiran meski NU telah memisahkan diri.

“Saat itu, Pimpinan Pusat Masyumi seakan tidak menghiraukan apa yang terjadi: keputusan kaum tradisionalis [untuk memisahkan diri] disambut dengan sikap masa bodoh dan skeptis. Bagi para pemimpin partai Islam itu, NU tengah menghadapi jalan buntu akibat manuver-manuver yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya,” tulisnya.

Sikap Masyumi ini dilatari penilaian mereka terhadap NU yang mereka sebut telah memecah-belah umat hanya karena alasan-alasan politis. Masyumi menuding NU telah menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Prawoto Mangkusasmito, salah satu Pimpinan Pusat Masyumi, bahkan memojokkan NU sebagai partai ekstrem kanan dan memprediksi alangkah suramnya nasib poltik NU setelah memisahkan diri dari Masyumi.

Seperti dikutip Rémy Madinier, ada beberapa alasan yang dikemukakan Prawoto Mangkusasmito tentang prediksinya terhadap masa depan NU.

Pertama, Masyumi yang didominasi kaum modernis memandang remeh terhadap kemampuan para ulama dari kalangan NU untuk berkecimpung secara luas dalam politik, keluar dari kepompong keagamaannya. Kedua, Masyumi yang memosisikan dirinya sebagai musuh utama kaum komunis yakin bahwa umat akan tetap memilih mereka.

Khusus pada poin yang kedua, Masyumi menilai partai-partai Islam lainnya seperti NU, PSII, dan Perti bersikap setengah hati atau abu-abu terhadap PKI sebagai pengusung komunisme. Sehingga Masyumi, yang salah satu unsur penting identitas politiknya adalah anti-komunisme garis keras, merasa bahwa merekalah satu-satunya benteng umat dari bahaya komunisme.

“Sebaliknya, dengan mengecam sikap mendua ketiga partai tersebut terhadap PKI, mereka berharap bisa mencitrakan diri sebagai satu-satunya partai yang mempu menjadi benteng kokoh menghadapi komunisme,” tulis Rémy Madinier.

Serangan-serangan Masyumi ternyata justru berbuah manis bagi NU. Meski berada dalam bayang-bayang mantan induknya, NU berhasil meraih kemenangan di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Secara nasional mereka berada pada posisi ke-3 di bawah dua raksasa: PNI dan Masyumi.

Masyumi yang awalnya begitu yakin akan memenangkan pemilu ternyata suaranya digerogoti NU dan akhirnya mesti mengakui keunggulan PNI sebagai pemuncak raihan suara nasional.

“Di situlah kesalahan penilaian amat besar yang mereka lakukan, dan biaya politik yang harus dibayar tak lama lagi terpampang. Partai-partai Islam lain yang sejauh itu terpinggirkan, dengan tambahan bantuan dari NU, mendapatkan kekuatan politik yang tak bisa lagi dianggap remeh,” imbuhnya.

Bukan Sekadar Posisi Menteri Agama

NU lahir di Jawa Timur dan para tokoh pentingnya tersebar luas di provinsi tersebut. Namun yang menarik dibahas adalah bagaimana sikap politik NU sebagai partai baru (berpisah dari Masyumi tahun 1952) mampu dengan gemilang mengalahkan mantan induknya di Jawa Timur.

Pelbagai catatan sejarah mengidentikkan berpisahnya NU dari Masyumi pada 1952 disebabkan perebutan jatah Menteri Agama antara kedua kubu tersebut. Pembahasan terus-menerus ihwal ini menjadikan NU dicap oportunis dan menekankan kepentingan sesaat.

Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2009) menyampaikan ulasan alternatif yang menjadi alasan berpisahnya NU dari Masyumi. Menurutnya, perpecahan tersebut tak bisa dilepaskan dari perbedaan faksi di Masyumi yang semakin meruncing menjelang 1952.

Konteks perpecahan itu bersifat kultural, antargenerasi, dan ideologis. Tepatnya antara kelompok Sukiman Wirjosandjojo dan kelompok Mohammad Natsir yang menyebabkan terbaginya loyalitas organisasional. Muaranya, perpecahan ini menjadi salah satu alasan NU memisahkan diri.

Dalam catatan Fealy, kelompok Sukiman Wirjosandjojo terdiri dari tokoh-tokoh senior Masyumi yang berasal dari Jawa yang telah membangun karier sejak masa kolonial. Sementara kelompok Natsir didominasi tokoh-tokoh muda yang mulai bersinar sejak era pendudukan Jepang dan zaman Revolusi. Kelompok ini mayoritas didukung kalangan Masyumi di luar Jawa.

Golongan tua menjalin hubungan baik dengan Presiden Sukarno, juga dengan kelompok nasionalis sekuler lainnya dari kalangan PNI. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Jusuf Wibisono, Mr. Samsudin, Abu Hanifah, dan Wali Alfatah.

Sementara kelompok Natsir, yang loyalis terbesarnya berasal dari Sumatra, berhubungan erat dengan PSI. Sejumlah tokoh dalam kelompok ini di antaranya Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Anwar Haryono, A.R. Baswedan, dan Ki Taufiqurrahman.

Dalam konteks perbedaan ini, NU lebih dekat dengan kelompok Sukiman Wirjosandjojo karena memiliki sejumlah persamaan pandangan kebijakan, juga lebih moderat dan luwes. Menurut Fealy, golongan tua Masyumi lebih mengakomodasi kepentingan NU daripada kelompok Natsir yang lebih bersifat doktriner dan teknokratis.

Sebelum masa revolusi usai, hubungan Masyumi dan NU sebetulnya cenderung lebih erat. Mereka mampu berbagi peran dan jabatan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman.

NU yang tradisionalis memanfaatkan dukungan massanya yang besar untuk memobilisasi perlawanan terhadap Belanda. Sementara golongan modernis memanfaatkan keahlian administratif dan teknis dalam pemerintahan.

Ketika revolusi memasuki pengujung, dan kelompok muda yang dimotori Natsir kian bersinar, tatanan yang telah mapan itu mulai goyah. Kalangan muda mulai berpikir bahwa dalam menghadapi tantangan politik terbaru pasca kolonialisme, Indonesia memerlukan tokoh-tokoh yang berwawasan modern, mempunyai visi, dan profesional di bidangnya untuk memulihkan kondisi bangsa.

Pandangan ini mensyaratkan korban: kaum tradisionalis dan golongan tua terpaksa harus digusur dan perannya dikecilkan hanya pada beberapa sektor. Artinya kelompok Sukiman Wirjosandjojo dan NU harus bersiap menerima semangat baru itu.

Ungkapan frontal sempat dilontarkan seorang golongan muda, Mr. Saleh, yang seorang Muhammadiyah. Dalam sebuah kongres ia menyatakan bahwa politik adalah persoalan dunia secara luas, bukan sekadar peristiwa-peristiwa “sekitar pondok dan pesantren”.

“Masalah politik terlalu luas untuk didiskusikan sambil menggenggam tasbih,” tegasnya.

Perkataannya ini sontak mengundang reaksi keras. Utusan NU segera meninggalkan sidang.

Atas dasar pandangan itulah peran ulama dan Majelis Syuro, yang sebelumnya cukup besar dan ditempati sebagian besar orang-orang NU, otomatis terancam.

Menghadapi ancaman ini, NU bereaksi dan menunjukkan sikap politiknya. Dalam keyakinan mereka, kaum ulama justru mestinya memiliki otoritas dan kekuasaan lebih besar daripada politikus muda.

“Ada keyakinan di kalangan tradisionalis bahwa partai politik Islam harus berada di bawah kepemimpinan para ulama, karena hanya mereka yang menguasai ilmu yang menjamin ketaatan pada hukum Allah. NU memandang anggaran dasar baru [yang dibuat oleh kelompok Natsir] itu meletakkan politisi pada posisi yang lebih tinggi dari ulama,” tulis Fealy.

Konflik inilah yang menjadi penyebab keluarnya NU dari Masyumi. Kaum tradisionalis merasa diremehkan. Mereka dianggap tak terlampau cakap dalam politik. Dan di Jawa Timur pada Pemilu 1955, mereka menjawabnya dengan telak. Di provinsi itu Masyumi tak berkutik.

Keluwesan dan Jalan Tengah

Kemenangan NU di Jawa Timur, juga di Kalimantan Selatan pada Pemilu 1955, berhasil mendongkrak kursi mereka di parlemen. Total mereka meraih 45 kursi, hanya selisih 12 kursi dengan Masyumi. Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (2008) menyebut kemenangan itu sebagai “kemenangan yang dramatis”.

PNI dan Masyumi boleh saja meraih kursi lebih banyak, tapi raihan suaranya tak terlalu signifikan jika melihat jaringan mereka yang sangat besar. Bahkan menurut Rémy Madinier, Masyumi merasa gagal karena mereka tak menjadi pemenang secara nasional.

Prestasi NU dalam perjalanan sejarah yang terus berderap bahkan jauh melampaui Masyumi. Saat mantan induknya dibubarkan karena diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI, NU justru masih eksis sampai hari ini dan menjadi kekuatan politik Islam yang selalu diperhitungkan.

Keberhasilan ini tak lepas dari sikap politik NU yang lebih moderat dan selalu berusaha mencari jalan tengah. Sikap ini pula yang menjadi sumbu perpecahan dengan Masyumi golongan muda yang agresif dan doktriner.

Menurut Greg Fealy, ada tiga kaidah yang menjadi prinsip NU dalam mengarungi pelbagai tantangan zaman termasuk dalam ranah politik.

Pertama, “Dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mushalih (menghindari bahaya lebih diutamakan daripada melaksanakan kebaikan)”. Kedua, jika dihadapkan pada dua bahaya, maka mereka memilih yang risikonya paling kecil (akhaffud-dararain). Dan ketiga, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.

Tiga kaidah yang menjadi prinsip politik NU inilah yang kerap memicu pertentangan dengan golongan muda Masyumi yang sangat membanggakan ketaatan pada kebijakan partai sehingga akhirnya mereka berpisah jalan. Apalagi Masyumi dikenal sebagai partai politik yang enggan membuat kelonggaran dalam setiap kebijakan.

“Berbeda dengan wacana politik NU yang banyak diwarnai dengan istilah-istilah seperti luwes, fleksibel, dan toleran, perbendaharaan kata Masyumi dipenuhi ungkapan-ungkapan seperti konsekuen, tegas, dan ngotot,” tulisnya.

Saat mereka berdiri sebagai partai yang berbeda, perbedaan sikap ini menjadi bahan bakar untuk saling menyerang. Jika Masyumi menyebut NU sebagai partai yang plin-plan, oportunis, lunak, dan bunglon, maka NU menyebut Masyumi dengan sebutan partai yang kaku, keras, dan ngotot.

Sikap politik NU ini pula yang membedakan pendekatan kampanye antara NU dan Masyumi pada 1955. Jika Masyumi menunjukkan sikap keras terhadap golongan nasionalis dan terutama komunis, maka di tengah keterbelahan politik nasional yang telah begitu menganga, NU mengedepankan keluwesan dan jalan tengah dengan slogan partai “Pendukung Cita-cita Kerjasama Islam-Nasional”.

Dan jalan yang ditempuh NU ini nyatanya tak keliru, setidaknya jika ditimbang dari segi eksistensi: mereka mampu bertahan dalam pelbagai gelombang zaman.

Editor: Ivan Aulia Ahsan