tirto.id - Pada 4 April 1953, beberapa bulan sebelum bubar, Kabinet Wilopo mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Konstituante.

Seturut Herbert Feith dalam Election Indonesia of 1955 (1971), bersamaan dengan itu, partai-partai politik, khususnya Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), mulai gencar berkampanye hingga ke tingkat pedesaan, dan menjadi tanda dari kampanye pemilu tahap pertama.

Masyumi dan NU membelah dukungan dari kelompok ulama dan santri. Sedangkan PNI dan PKI menyasar dukungan dari kaum abangan. Pertarungan wacana dan program-program partai untuk menyelesaikan masalah nasional yang sedang bergejolak, semakin menyesaki halaman surat kabar dari masing-masing partai.

Sejak awal, PNI dan Masyumi terlibat persaingan yang sengit. Pemantiknya adalah pidato Sukarno pada bulan Januari 1953, yang menyebut bahwa upaya pembentukan Indonesia menjadi negara Islam hanya akan menimbulkan perpecahan.

PKI sebagai pendukung pemerintah turut menyerang Masyumi, dengan menekankan kepada masyarakat, jika partai berlogo bulan bintang menang dalam pemilu akan berdampak terhadap kebebasan beragama.

Menghadapi itu, Isa Anshary dalam beberapa pidato-pidatonya kerap melontarkan kecaman yang berapi-api dengan menyebut para pemimpin partai politik non-Muslim sebagai orang munafik dan kafir. Bahkan, dirinya membentuk “Front Anti-Komunis” untuk menghadapi PKI.

Tidak tinggal diam, tokoh-tokoh Masyumi lainnya turut menjawab kritik-kritik tersebut dengan menegaskan bahwa semangat Islam yang mereka bawakan, sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam kampanyenya di Sumatera, Masyumi kerap kali menyebut PNI sebagai “Partai Jawa”.

Selanjutnya, NU dan Masyumi terlibat persaingan panas di tingkat desa. Bahkan, keduanya berkampanye dengan memberi jaminan masuk surga dan neraka kepada masyarakat. Hal ini terjadi, akibat sikap penentangan Masyumi terhadap ritual keagamaan Islam-tradisional, yang juga didorong kekecewaan NU di masa lalu karena merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Masyumi.

Kabinet berganti, persaingan partai dalam mendulang dukungan massa semakin sengit, terutama setelah kertas suara pemilu disahkan pada tanggal 31 Maret 1954, yang menjadi penanda dari tahap kedua kampanye.

Beragam atribut kampanye partai, seperti baliho, pamflet, bendera, dan poster, semakin menyesaki wajah perkotaan dan pedesaan hingga sudut sempit di perkampungan. Selain itu, beberapa partai membuka perekrutan anggota baru secara langsung.

Dari Ceramah Hingga Pertunjukan Seni

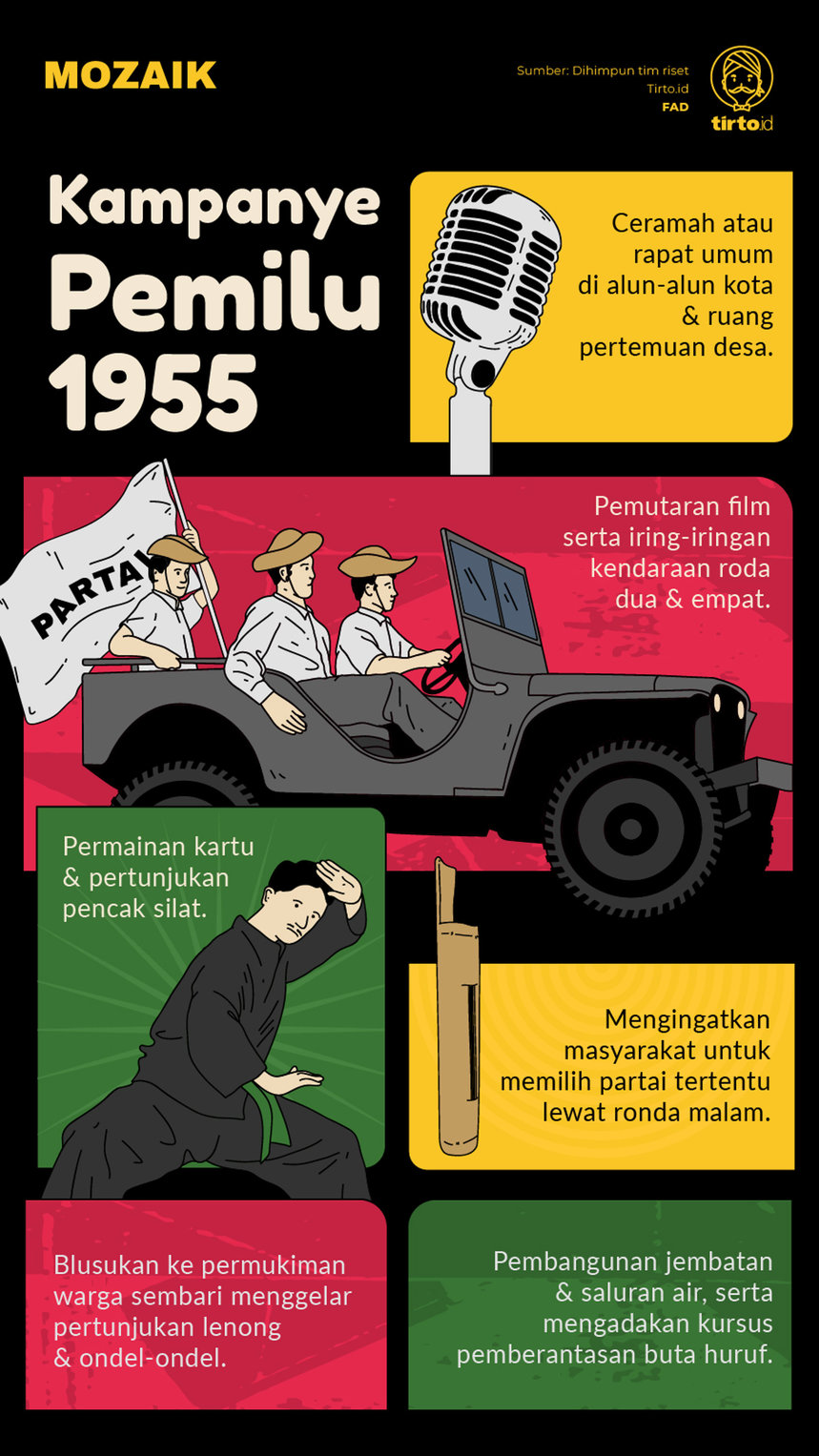

Secara umum, setiap partai mengadakan ceramah atau rapat umum dalam berkampanye di alun-alun kota dan ruang pertemuan desa. Hari-hari besar keagamaan dimanfaatkan partai-partai Islam dan Kristen untuk menggalang dukungan massa.

Bahkan, Masyumi dikenal sebagai partai yang paling sering mengadakan pemutaran film dalam setiap kampanyenya. Selain itu, dari lensa kamera Howard Sochurek – fotografer majalah Life – terlihat bahwa partai Islam modernis tersebut menyemarakkan kampanye dengan iring-iringan kendaraan roda dua dan empat. Aksi ini turut dilakukan oleh PKI dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Tidak ketinggalan, selain memanfaatkan popularitas Sukarno dan ideologi marhaenisme, PNI menghadirkan permainan kartu dan pertunjukan pencak silat dalam kampanyenya sebagai upaya menarik dukungan massa.

Di Jakarta, salah satu tokoh PNI, Ali Sastroamidjojo melakukan “blusukan” ke pemukiman warga. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menandingi Masyumi di ibukota. Lebih lanjut, mereka “memanfaatkan kesenian tradisional Betawi seperti kesenian Lenong dan Ondel-Ondel,” tulis Ajeng Kusumaning dalam “PNI dalam Pemilu 1955 di Jakarta” (Verleden Jurnal Kesejarahan, Vol.10 No.1, Juni 2017, hlm. 56).

Tidak hanya itu. Saat mendekati hari H, PNI di Semarang memanfaatkan ronda malam guna “mengingatkan masyarakat untuk memilih PNI,” tulis Aryani Dewantari dalam “Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 di Semarang” (Journal of Indonesian History Vol. 1 No. 02, 2012, hlm. 71-77).

Mengutip Lekra dan Geger 1965 (2014), PKI kerap menggelar acara pertunjukan seni dan pesta rakyat dalam kampanyenya. Seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Klaten, Slamet dan Setya Raharja, masih mengingat momen tersebut saat keduanya tampil sebagai dalang dan penyanyi tembang dalam sebuah pertunjukan wayang yang disesuaikan dengan garis politik dan propaganda partai.

Lebih lanjut, dengan bantuan dari organisasi-organisasi underbouw lainnya, PKI mengadakan program pembangunan jembatan, saluran air, hingga mendirikan “kursus-kursus pemberantasan buta huruf,” terang M. C. Ricklef dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2010, hlm. 517).

Dalam Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955 (2012, hlm. 60-61), pembangunan yang belum merata di luar Jawa menjadi sebuah wacana yang paling sering diangkat dalam kampanye partai-partai lokal, seperti Partai Keadilan Rakjat di Makassar dan Partai Manguni di Manado, Sulawesi Utara.

Pada saat itu, tidak ada aturan pasti yang mengatur pembatasan waktu kampanye. Sehingga, semaraknya berlangsung hingga H-1 pemungutan suara. Namun, dengan alasan keamanan dari ancaman gerakan DI/TII, beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, mulai “dilarang sejak tanggal 25 September sampai hari pemungutan pada tanggal 29 September,” tulis Wildan Sena Utama dalam Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta (2018, hlm. 147).

Mengutip Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955 (2012, hlm. 68) dalam situasi tersebut, muncul inisiatif dari kelompok-kelompok tertentu di beberapa wilayah untuk membentuk Barisan Pengawal Pemilihan Umum. Namun, hal itu mendapat penentangan dari Bekas Pejuang Islam Indonesia (BPII) di Jawa Timur, yang disebabkan kecurigaannya terhadap keberadaan orang-orang PKI Madiun di balik pembentukannya.

Hal yang sama ditunjukan oleh organisasi massa di Banjarmasin. Mereka menyebut bahwa masalah keamanan selama masa kampanye dan pemilu merupakan tanggung jawab dan wewenang alat negara.

Sumber Dana Kampanye

Meskipun tidak ada data yang pasti terkait pengeluaran dana dari setiap konstestan pemilu 1955, secara umum partai mengandalkan iuran anggota dan dana sumbangan donatur yang berasal dari para pengusaha yang menjadi simpatisan.

PNI yang keluar sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi, tercatat mengeluarkan dana kampanye yang besar. Selain iuran anggota partai, PNI mendapat suntikan dana tambahan yang berasal dari para pengusaha pribumi dan Tionghoa di tingkat perkotaan.

Di samping itu, partai ini mendapat keuntungan paling banyak dari praktek korupsi dana kampanye yang terjadi secara besar-besaran di tingkat Kementerian pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Hal ini tentu tidak terlepas dari kedudukannya di kabinet tersebut, sebagai “pihak yang memegang portofolio Urusan Keuangan dan Perekonomian serta Perdana Menteri” pungkas Feith (1971, hlm. 26-27).

Sehingga tidak mengherankan jika PNI mampu membayar camat, lurah, mandor, dan para jagoan untuk menggunakan pengaruhnya di wilayahnya masing-masing yang berada dalam kekuasaannya demi kepentingan partai.

Selanjutnya, PKI menjadi partai yang paling besar dalam mengeluarkan dana kampanye.

“Meskipun buktinya kurang jelas, nampaknya PKI menghabiskan sedikitnya 200 juta rupiah pada kampanye pemilu tahun 1955 dan 1957,” ujar Donald Hindley dalam The Communist Party of Indonesia 1951-1963 (1966, hlm. 117).

Banyak pihak yang mempertanyakan terkait sumber dana yang diperoleh PKI. Sebab rasanya sangat sulit pKI bisa mengeluarkan biaya sebesar itu, jika partai hanya mengandalkan iuran anggota partai dan organisasi massanya, yang sebagian besar berasal dari petani miskin dan orang-orang yang hanya berpenghasilan 6 sampai 12 rupiah per harinya.

Akibatnya, muncul dugaan bahwa PKI menerima dana lebih besar yang bersumber dari luar partai, seperti sumbangan dana dari “pengusaha Tionghoa yang berdomisili di Indonesia, dan sangat mungkin juga dari pemerintah komunis di luar negeri melalui konsulat dan perwakilan bisnis mereka di Jakarta,” terang Feith (1971, hlm. 27).

Sedangkan sumber dana kampanye Masyumi dan NU berasal dari iuran partai, kelompok tuan tanah, petani kaya, dan pengusaha batik. Namun, “Nahdatul Ulama pasti beroperasi dengan anggaran organisasi yang sangat sedikit,” tutur Feith (1971, hlm. 27).

Sehingga, keberhasilannya dalam meraih jumlah suara tertinggi ketiga dalam pemilu 1955 menjadi sebuah kejutan besar dan menjadi bukti bahwa sumber daya sosial tidak kalah penting daripada sumber daya keuangan.

Dalam perjalanan kampanyenya, kedua partai Islam tersebut diterpa “isu yang menyatakan bahwa partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU yang menggunakan dana zakat untuk membiayai kegiatan kampanye politiknya,” tulis tim penyunting Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955 (2012, hlm. 34).

Kondisi keuangan dari keempat partai pemenang pemilu 1955 tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan kondisi partai-partai kecil, yang biaya kampanyenya terkadang hanya didapat dari para pemimpin pusat partai itu sendiri. Bahkan beberapa di antaranya masih “sangat bergantung pada dana yang diperoleh melalui hubungan dengan pemerintah pada tingkat tertentu,” pungkas Feith (1971, hlm. 27)

Penulis: Andika Yudhistira Pratama

Editor: Nuran Wibisono