tirto.id - Kabar menyedihkan datang dari Surabaya Juli lalu. Universitas Airlangga menyebut dua mahasiswanya terlibat ISIS berdasarkan informasi dari satuan antiteror Densus 88. Salah satunya, ZN, adalah mahasiswa kedokteran dan kala masih SMP tercatat sebagai siswa cerdas. Ia pernah mengalungi medali emas pada olimpiade astronomi di Ukraina 2007, ketika umurnya 15 tahun.

Informasi seputar ZN dan ISIS memang masih berupa data sepihak dari Densus 88. Tapi, bila endusan Densus itu benar, maka ZN menambah daftar panjang orang berpendidikan tinggi yang tercebur ke dalam ekstremisme—yang sebagian di antaranya menggunakan jalan teror.

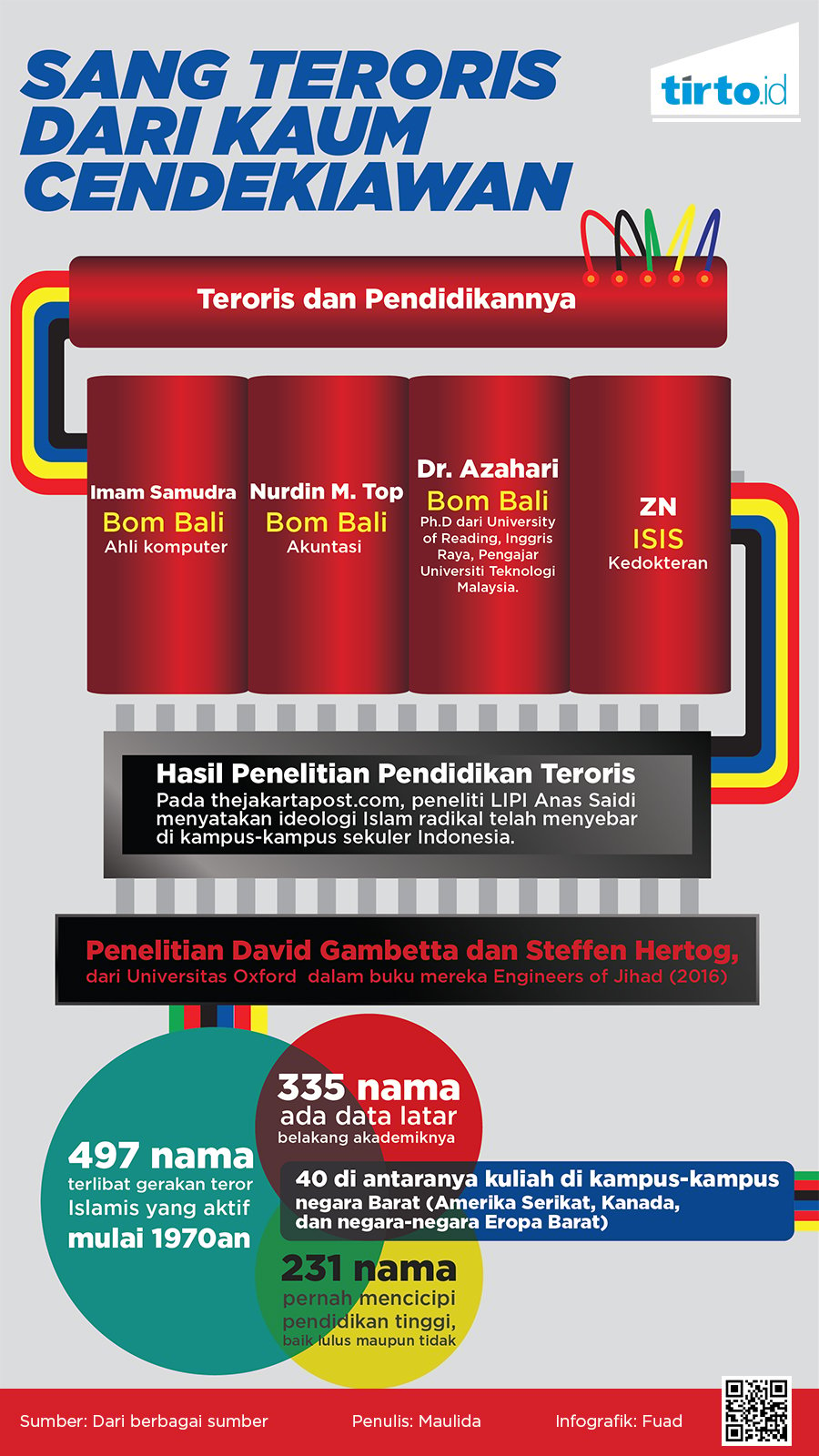

Masih ingat Imam Samudra? pelaku bom Bali ini latar belakangnya ahli komputer. Atau, duo dalang bom Bali asal Malaysia: Nurdin M. Top dan Azahari Husin. Yang pertama adalah lulusan akuntansi, sedangkan yang kedua memiliki gelar Ph.D dari University of Reading, Inggris Raya. Dr. Azahari bahkan pernah mengajar pada Universiti Teknologi Malaysia.

Secara umum, data latar belakang pendidikan teroris ini tak sejalan dengan analisis umum yang menyebut terorisme disebabkan kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan.

Di dunia intelektual, pertanyaan yang muncul lain lagi. Fakta-fakta latar belakang pendidikan mereka terasa mengherankan, mengingat pendidikan kedokteran dan keinsinyuran didasari oleh ilmu alam yang etos pembuktian ilmiahnya ketat. Adalah hal ganjil bahwa ada orang yang mau membunuh “musuh agama” dengan cara meledakkan diri didasari keyakinan akan diganjar surga.

Tidakkah orang-orang yang dalam kesehariannya harus bekerja dengan akurasi ini mempertanyakan hal-hal terkait Tuhan juga surga dalam gambaran jihadis? Mengapa klaim-klaim dari para pemimpin jihad itu tak mereka sangsikan?

Tapi keheranan semacam itu cuma terjadi di negara-negara yang relatif sekuler. Di Indonesia, ihwal ide-ide radikalisme lebih populer di kalangan mahasiswa ilmu-ilmu eksakta bukanlah hal yang mengagetkan.

Pada thejakartapost.com, peneliti LIPI Anas Saidi menyatakan ideologi Islam radikal telah menyebar di kampus-kampus sekuler Indonesia. Dengan menyebut universitas sekuler, Anas merujuk kampus-kampus di luar UIN, IAIN, sekolah tinggi ilmu Islam, dan semacamnya. Ia juga menambah keterangannya: mahasiswa dari jurusan ilmu alam dan teknik lebih rentan terhadap infiltrasi paham radikal.

"Mereka lebih mudah disusupi karena mereka tidak menganggap bahwa pemahaman agama perlu didiskusikan. Ini ada hubungannya dengan latar belakang ilmiah mereka yang memengaruhi pola pikirnya," kata Anas.

Rupanya, pendapat Anas itu tidak khas Indonesia. Data penelitian David Gambetta dan Steffen Hertog, dalam buku mereka Engineers of Jihad (2016), mengkonfirmasi analisis itu.

Kedua peneliti dari Universitas Oxford ini mengumpulkan 497 nama yang terlibat gerakan teror Islamis yang aktif mulai 1970an. Mereka memeriksa latar belakang semuanya, dan didapat 335 nama yang ada data latar belakang akademiknya. Dari semuanya, ada 231 yang pernah mencicipi pendidikan tinggi, baik lulus maupun tidak, bahkan 40 di antaranya sekolah di kampus-kampus negara Barat (Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat).

Jika dilihat persentasenya, teroris yang mencicip bangku kuliah itu mencapai 69 persen, jauh lebih tinggi dari anggota kelompok yang tak sampai lulus sekolah menengah, 8,4 persen. Kontrasnya, angka itu sudah tak sejalan dengan “teori” populer yang menghubungkan kebodohan dan terorisme.

Jurusan apa sajakah mereka yang berjumlah 69 persen itu? Sayangnya, tak semua ketahuan latar belakang pendidikannya. Hanya 207 sampel saja yang data akademiknya terang benderang. Setelah 207 data itu dicacah, didapatlah hasil yang tak mengejutkan sama sekali: ada 38 ekstremis berlatar belakang rupa-rupa ilmu studi Islam.

Angka itu jadi terasa kecil setelah dibandingkan dengan jumlah ekstremis dari jurusan teknik/engineering, yang mencapai 93 orang atau mendekati separuhnya. Jika dijumlahkan dengan mereka yang berasal dari jurusan kedokteran dan matematika dan ilmu alam, jumlahnya membengkak lagi menjadi 59 persen.

Sesuai judul bukunya, Gambetta dan Hertog mencermati latar belakang keinsinyuran konsisten muncul. Sebelum 1970an, memang banyak ekstremis datang dari ekonomi dan pendidikan rendah. Tapi setelah 1970an hingga sekarang, profesi insinyur selalu muncul dalam sampel, itulah sebabnya mereka memberi tanda stabilo pada profesi ini.

Profesi ini, menurut bukti yang ditemukan duo Gambetta dan Hertog, lebih condong bergabung pada kelompok oposisi yang menggunakan cara kekerasan dibanding yang nirkekerasan, dan cenderung memilih kelompok religius dibanding yang sekuler. Lalu, setelah bergabung dengan kelompok Islamis, kecil kemungkinannya mereka meninggalkan kelompok dibanding orang yang berlatar belakang ilmu lain.

Perbandingan dengan radikal ideologi kanan dan kiri juga menarik. Gambetta dan Hertog menemukan bahwa radikal kiri rata-rata datang dari ilmu sosial adan humaniora, sangat sedikit yang berasal dari rumpun ilmu eksakta, terutama insinyur.

Dengan ekstrem kanan atau ideologi fasistik semacam neo-Nazi, ekstremis Islam punya kesamaan. Memang tak banyak insinyur dalam sampel anggota organisasi ekstrem kanan, tapi jumlahnya tetap jauh lebih besar dibanding yang berasal dari ilmu sosial dan humaniora.

Tak hanya soal latar belakang pendidikan saja yang sama. Kaum fasis dan ekstremis Islam juga punya kesamaan ihwal nilai yang dianut: antimodernisme, perlawanan terhadap yang disebut “dekadensi budaya”, obsesi terhadap kemurnian, baik kemurnian religius maupun rasial, dan selera ikonografi. Lalu, ada satu hal yang amat kontradiktif dengan latar pendidikan mereka: selera yang sifatnya antisaintifik atas takhayul.

Apakah itu berarti potensi ekstremisme inheren pada mereka yang berprofesi insinyur? Tentu tidak otomatis demikian. Tapi, Gambetta dan Hertog mengatakan, insinyur punya kecenderungan untuk ekstremisme jenis tertentu. Mereka memang tak menjelaskan apakah ada hubungan langsung antara profesi ini dengan sifat yang ada pada para ekstremis, tapi mereka menjabarkan bahwa sesuai psikologi politik, ada kesamaan sifat yang didapat pada para ekstremis.

Kesamaannya ada dalam hal: kepribadian otoritarian.

Ada sifat umum pada para fasis dan ekstremis Islam, yakni kebutuhan untuk mengakhiri perdebatan (need for closure). Para ekstremis tak punya toleransi terhadap ambiguitas, sedangkan dunia di hadapannya penuh ambigu. Dunia berubah, nilai-nilai moral berubah, dan mereka tak bisa mencerna perubahan itu. Bagaimana mungkin ada keluarga terdiri dari pasangan sesama laki-laki atau sesama perempuan, serta mengadopsi anak pula? Hal-hal seperti inilah tak bisa diterima oleh para konservatif ini.

Bagi para ekstremis, apa yang ada hari ini sama sekali jauh dari ideal. Karenanya, mereka ingin kembali pada apa yang dianggap sebagai kejayaan masa lalu: dunia yang tertib teratur tanpa ambiguitas adalah yang ideal. Bias in-group juga kuat: para ekstremis sulit menerima mereka yang berbeda, misalnya secara religius, rasial, maupun seksual.

Itulah kesamaan antara fasis dan ekstremis Islam. Meski berada pada “tubuh kultural” yang berbeda, keduanya sesungguhnya punya susunan genom yang persis sama. Mereka adalah kembar identik yang berada pada posisi berseberangan.

Bukankah ironis jika para ekstremis Islam bereaksi keras pada pencalonan Donald Trump di Amerika Serikat yang kampanyenya penuh dengan retorika Islamofobik?

________________

Baca juga artikel Tirto.id terkait berikut ini:

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti