tirto.id - Pada 2008, Spotify merilis video komersial berjudul "Spotify-The Story." Dalam iklan tersebut, layanan penyaji musik yang didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon itu menganggap semua orang mencintai musik. Dan Spotify menyebut dirinya sebagai "Pusat dunia musik. Menyajikan [segala jenis] musik yang Anda inginkan dengan cepat, mudah, dan--paling utama--gratis."

Namun seiring waktu, Spotify menanggalkan janji terakhirnya. Gratis mereka ganti dengan--jika tidak ingin diganggu iklan--biaya berlangganan. Keputusan itu, sebagaimana ditulis Maria Eriksson dalam Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music (2019), tak bisa dihindari, karena "meskipun Spotify didirikan oleh Ek dan Lorentzon, kedua orang ini sesungguhnya tidak memiliki 'kuasa' apapun terhadap Spotify."

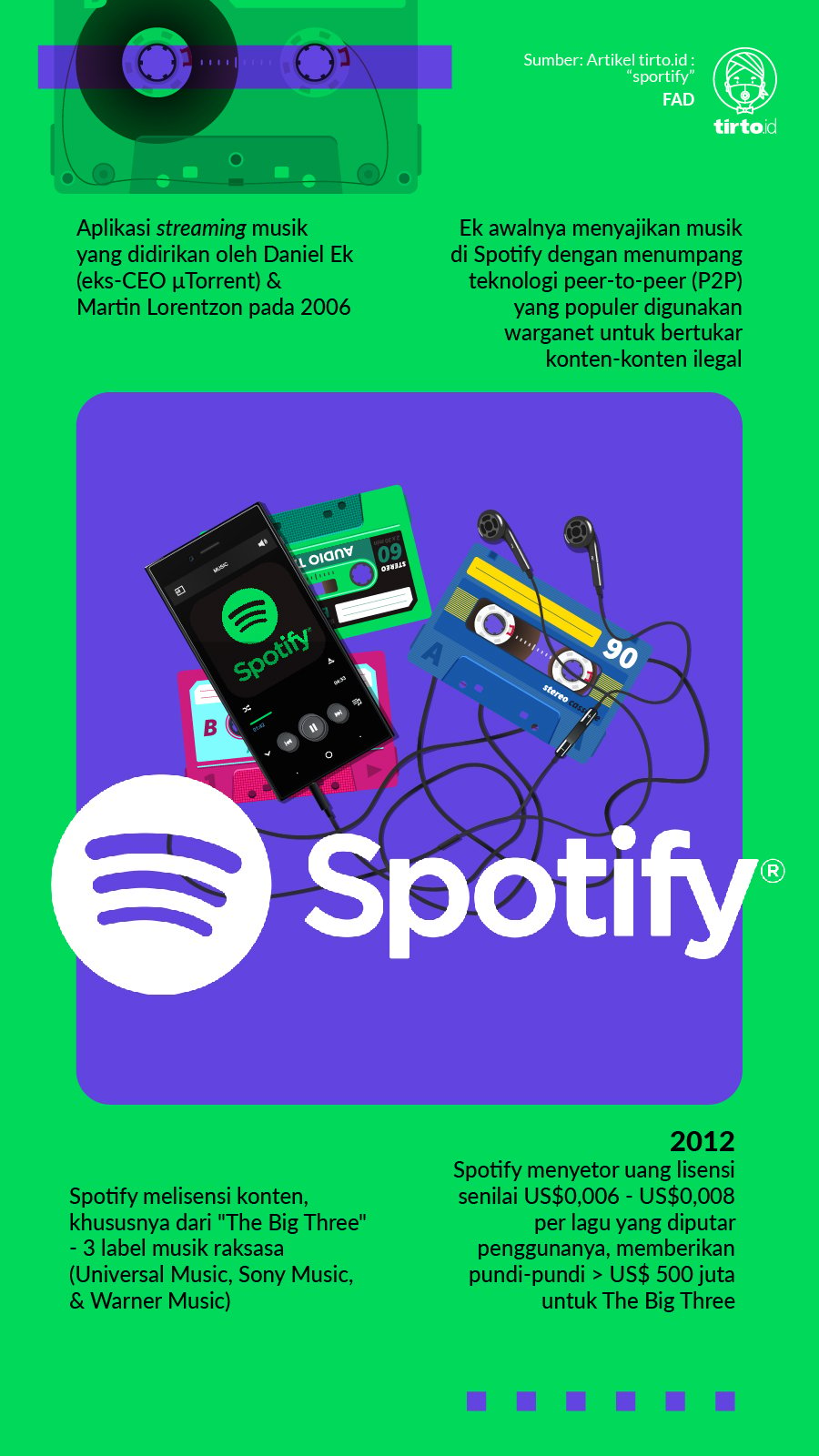

Ketika Spotify menjadi perusahaan publik usai melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada 2009, dunia musik hanya--dan mungkin selamanya--dikuasai oleh "The Big Three," yakni Universal Music, Sony Music, dan Warner Music. Tiga label musik raksasa ini menggenggam hak distribusi dari mayoritas musik yang tercipta di bumi.

Melalui The Big Three, musik sebagai komoditas diberikan kepada Spotify setelah membayar biaya lisensi. Sebagaimana dipaparkan Lee Marshall dalam studinya berjudul "'Let’s Keep Music Special. F—Spotify': On-demand Streaming and the Controversy Over Artist Royalties" (Creative Industries Journal 2015), Spotify menyetor uang senilai $0,006 hingga $0,008 per lagu yang diputar penggunanya, memberikan pundi-pundi lebih dari setengah miliar dolar untuk The Big Three pada 2012.

Hal ini menjadikan Spotify yang mendaku sebagai "pusat dunia musik" hanya alat untuk mengakses musik milik pelbagai label. Alat yang dengan mudah ditiru oleh Apple, Google, hingga Amazon melalui Apple Music, Youtube Music, serta Amazon Music. Para pesaing Spotify itu hanya perlu membayar biaya lisensi kepada The Big Three untuk menyajikan musik seperti yang terdapat pada katalog Spotify.

Maka untuk membedakan dirinya dengan Apple Music, Youtube Music, Amazon Music, dan pelbagai aplikasi streaming musik lainnya, Spotify mengubah haluan. Bukan sekadar sebagai "pusat dunia musik," tetapi Spotify memilih menjadi broker, makelar data. Menukar data penggunanya dalam mendengarkan musik dengan iklan.

Sebelum 2015, Spotify memperkenalkan pelbagai playlist (daftar lagu) yang bukan berdasarkan jenis musik, tetapi berdasarkan kebiasaan, perasaan, hingga suasana hati untuk mengetahui secara jelas kondisi psikologis penggunanya. Data ini akhirnya dapat dimanfaatkan Spotify, misalnya, untuk merilis iklan sehari selepas Pemerintah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa yang berbunyi, "Hai 3.749 orang yang mendengarkan 'It's the End of the World as We Know It', tetap semangat, ya!"

Namun, usaha Spotify membebaskan diri sebagai "pusat dunia musik" dan beralih menjadi perusahaan periklanan tak mulus dilakukan. Musababnya, terjadi peningkatan pengguna yang besar di tubuh Spotify. Hanya memiliki 28 juta pengguna berbayar pada kuartal 4-2015, pengguna berbayar Spotify tumbuh menjadi 48 juta di kuartal yang sama setahun berikutnya, dan menjadi 71 juta pengguna pada kuartal 4-2017. Jutaan pengguna berbayar ini tak bisa disisipi iklan dan membuat Spotify hanya mampu mendulang uang iklan sebesar €295 juta, berbeda jauh dibandingkan dengan yang diterimanya dari pengguna berbayar yang berjumlah €2,7 miliar pada 2016.

Dan karena pelbagai musik yang ada dalam katalog Spotify bukan miliknya, sebagian besar uang dari pengguna berbayar ini lari ke kantong The Big Three. Kembali merujuk Marshall, hal ini diperparah dengan banyaknya musisi yang kecewa dengan royalti Spotify. Padahal apa yang dibayarkan Spofity merupakan kesepakatan dengan label bukan musisi. Lady Gaga, misalnya, marah karena hanya menerima $167 dari lagunya berjudul "Poker Face" yang diputar lebih dari satu juta kali di Spotify. Dia memaksa Spotify menaikkan royaltinya.

Tak ingin pendapatan yang diperoleh Spotify menguap begitu saja untuk membayar lisensi, pada pertengahan 2020, Ek menjadikan perusahaannya sebagai broker data atau penyedia iklan dengan mengeluarkan mahar senilai $100 juta (nilai yang tidak pernah diakui Spotify) untuk meminang Joe Rogan. Komedian dan pembawa acara televisi ini namanya meroket gara-gara podcast buatannya, The Joe Rogan Experience. Melalui kerjasama ini, Spotify memperoleh hak ekslusif untuk memublikasikan podcast buatan Joe Rogan, melarang selebritas medioker ini menyebarluaskan podcastnya di aplikasi pesaing, terutama Youtube--medium Rogan memperoleh ketenarannya.

Melalui Spotify x Joe Rogan, Ek tak ingin startup buatannya dikenal sebagai "pusat musik dunia", tetapi sebagai "platform audio" dengan podcast sebagai rajanya. Sebuah langkah yang jitu dilihat dari sisi bisnis. Dalam waktu singkat, The Joe Rogan Experience berhasil mengerek pendapatan iklan Spotify, dari €745 juta pada 2020 menjadi €1,2 miliar pada 2021. Capaian ini berhasil diraih karena para pendengar Rogan--usai mendengarkan ocehan idolanya--bergerilya mendengarkan pelbagai podcast lain yang tersedia lebih dari 3,2 juta konten podcast di Spotify.

"[Joe Rogan] berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan platform (Spotify)," puji Ek.

Joe Rogan, bintang Spotify ini adalah sosok berengsek. Keberengsekannya kian menggila tatkala dunia terkena wabah SARS-CoV-2. Melalui podcast garapannya yang hanya bisa didengarkan di Spotify, Rogan mengatakan bahwa para pemuda tak memerlukan vaksin Covid-19, menyarankan pendengarnya untuk menggunakan ivermectin jika terjangkit Corona, dan mengklaim bahwa vaksin Covid-19 berisiko meningkatkan terjadinya miokarditis--radang/infeksi otot jantung. Selain itu, Joe Rogan juga kerap mengeluarkan "N-word"--kata yang haram diucapkan karena terkait dengan rasisme.

Atas kesesatan informasi dan sikap rasis Joe Rogan dalam podcastnya, Spotify dianggap bertanggung jawab terhadap propaganda anti-vaksin yang merajalela, terutama di Amerika Serikat. Ya, di AS-lah mayoritas pendengar Joe Rogan berkumpul dan 15 persen penduduk dewasanya tak mau divaksin. Setengah dari jumlah tersebut mengaku tak mau divaksin karena khawatir dengan efek samping, dan 42 persen lainnya menolak divaksin karena "tidak percaya dengan vaksin.")

Beberapa musisi yang dipelopori oleh Neil Young memprotes Spotify dengan cara menarik lagu-lagu mereka. Sementara Spotify, selayaknya Gojek, Grab, atau Uber yang selalu menganggap orang-orang yang menjadi tulang punggungnya sebagai "mitra", berkilah bahwa segala yang diucapkan Joe Rogan, meskipun disiarkan secara eksklusif di Spotify, tak ada sangkut pautnya dengan Spotify.

Spotify, tegas Ek, adalah "platform."

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id