tirto.id - Di tengah tekanan untuk mengambil kebijakan yang komprehensif ihwal iklan politik, CEO Twitter, Jack Dorsey, justru bikin berita yang menghebohkan: ia berencana pindah dan menetap di Afrika selama enam bulan pada 2020. Keputusan tersebut, seperti diwartakan The Guardian (29/11/2019), diambil setelah ia menghabiskan waktu sebulan di benua tersebut.

“Sedih meninggalkan benua [Afrika] untuk saat ini. Afrika akan menentukan masa depan [terutama bitcoin!],” kata Dorsey lewat akun Twitter-nya. “Belum yakin di mana, tapi aku akan tinggal di sini selama 3-6 bulan pada pertengahan 2020. Bersyukur aku bisa mengalami pengalaman kecil di sini.”

Perjalanan satu bulan Dorsey di Afrika dimulai pada 8 November lalu. Ia mengunjungi beberapa negara seperti Ghana, Ethiopia, Afrika Selatan, serta Nigeria. Agendanya banyak diisi dengan pertemuan bersama orang-orang dari perusahaan rintisan (startup) lokal.

Mengikuti Zuckerberg dan Pichai

Dorsey bukan petinggi perusahaan teknologi pertama yang melancong ke Afrika. Tiga tahun lalu, founder Facebook, Mark Zuckerberg, lebih dulu menginjakkan kakinya di benua tersebut. Zuckerberg, sebagaimana dilaporkan Forbes, melawat ke Kenya dan Nigeria.

“Baru saja mendarat di Nairobi! Aku di sini untuk bertemu dengan pengusaha dan pengembang, selain juga untuk belajar mengenai mobile money di mana Kenya adalah [salah satu] pemimpin dunia,” ungkapnya kepada 78 juta pengikutnya di Facebook.

Di Nairobi, Zuckerberg sempat mengunjungi iHub, pusat inovasi dan teknologi yang populer di Afrika. Di sana, ia berjumpa dengan perwakilan perusahaan rintisan dari Twiga Foods (pemasok buah-buahan dan sayuran), Mookh (pembayaran digital), dan Vivo Active Wear (bisnis pakaian wanita daring). Selain singgah ke iHub, Zuckerberg juga mampir di kantor BRCK, perusahaan yang menyediakan konektivitas internet demi layanan pendidikan di Kenya.

Sementara agenda Zuckerberg di Nigeria tak jauh berbeda dari apa yang dilakukannya di Kenya. Ia bertemu beberapa pengusaha dan melontarkan kata-kata pujian: menyebut bahwa Lagos—ibu kota Nigeria—bisa menjadi masa depan dunia yang baru.

Kunjungan Zuckerberg tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Facebook memiliki basis pengguna yang besar di dua negara tersebut. Di Kenya, saat itu, ada sekitar 5,3 juta pengguna. Kemudian di Nigeria, 16 juta orang memakai Facebook.

Langkah serupa turut diambil CEO Google, Sundar Pichai. Lima bulan lalu, Pichai datang ke Afrika, tepatnya di Nigeria. Mengutip Quartz, kehadiran Pichai di Lagos dimaksudkan untuk menghadiri acara peresmian YouTube Go, sebuah produk anyar dari YouTube yang memungkinkan pengguna bisa mengunduh video tanpa harus mengeluarkan banyak biaya data.

Kunjungan langsung Pichai ke Nigeria, lagi-lagi, dilatarbelakangi faktor market. Pasalnya, produksi konten video di Nigeria tengah berkembang dengan keberadaan, salah satunya, industri film Nollywood. Namun demikian, pertumbuhan tersebut terganjal akses internet yang lambat sekaligus mahal.

Demi mengatasi sengkarut itu, Google datang membawa layanan YouTube Go yang menawarkan keramahan penggunaan data internet.

Mengapa Afrika?

Kunjungan Dorsey—sekaligus rencananya untuk menetap di Afrika—bisa dibaca sebagai strategi memperluas jangkauan pasar Twitter. Ini terlihat masuk akal mengingat di Afrika, pengguna Twitter—sampai November 2019—hanya sekitar 6,67 persen. Twitter duduk di peringkat empat media sosial yang sering dipakai masyarakat Afrika, di bawah Pinterest (8,32 persen), YouTube (15,95 persen), dan Facebook (63,73 persen).

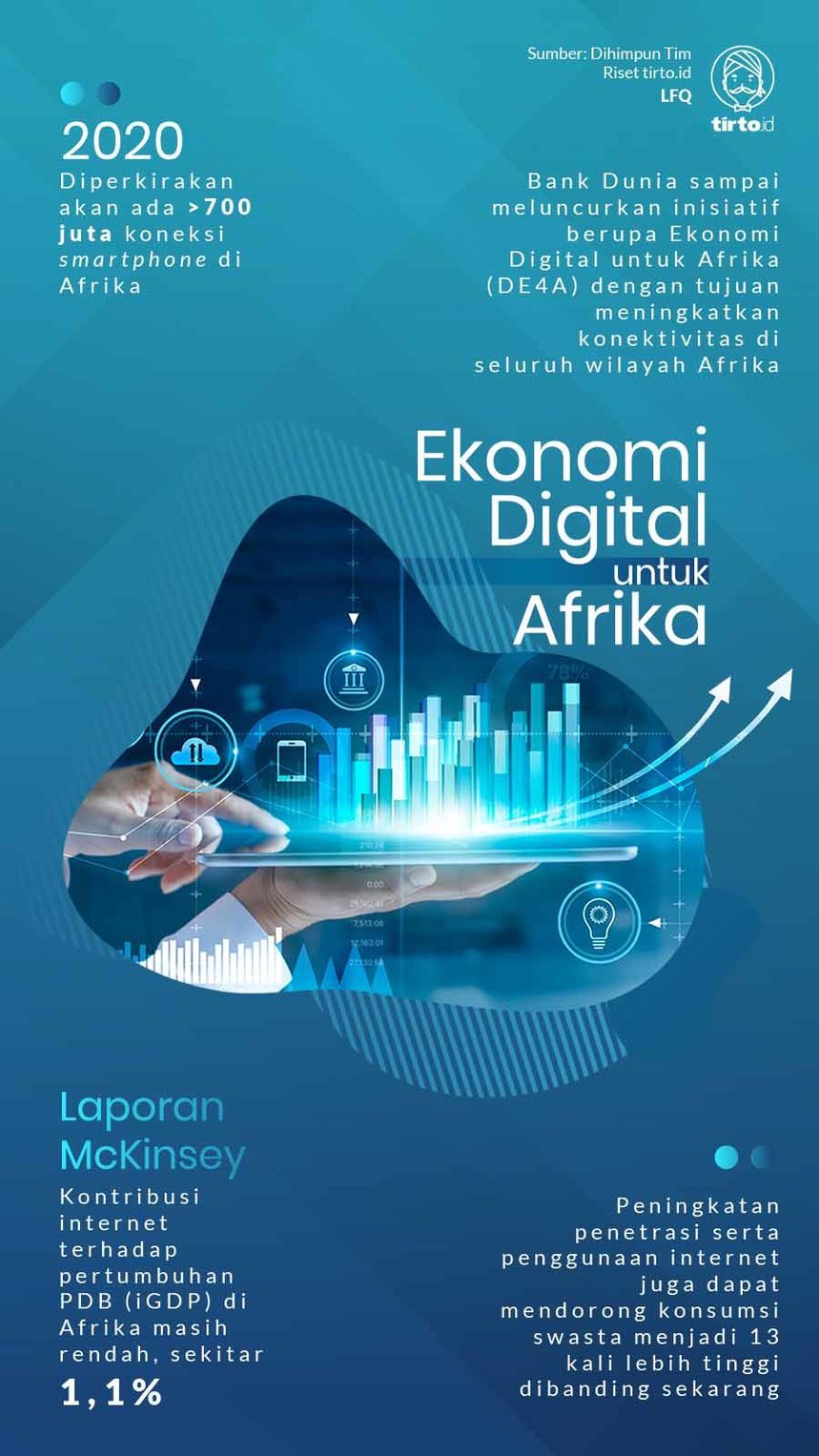

Pasar internet di Afrika memang begitu menggiurkan. Diperkirakan, pada 2020 nanti, akan ada lebih dari 700 juta koneksi smartphone—dua kali lipat dari proyeksi Amerika Utara. Statistik ini sejalan dengan perkiraan lalu lintas data seluler yang bakal meningkat 15 kali lipat di tahun yang sama.

Saking pentingnya internet, Bank Dunia sampai meluncurkan inisiatif berupa Ekonomi Digital untuk Afrika (DE4A). Tujuan DE4A yakni meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Afrika dengan harapan dapat membangun iklim kewirausahaan yang dinamis maupun literasi digital yang mumpuni.

Laporan yang disusun McKinsey berjudul “Lions Go Digital: The Internet’s Transformative Potential in Africa” (2013) menyebutkan bahwa kontribusi internet terhadap pertumbuhan PDB (iGDP) di Afrika masih rendah, sekitar 1,1 persen. Meski begitu, angka tersebut punya potensi besar untuk ditingkatkan, melihat penetrasi internet di Afrika yang mulai masif.

Hitung-hitungan McKinsey memperlihatkan pada 2025, iGDP Afrika bakal melaju setidaknya di angka 5 hingga 6 persen—menyamai capaian ekonomi negara-negara terkemuka macam Swedia, Taiwan, dan Inggris. Bila dimaksimalkan lagi, proyeksi itu akan melonjak ke angka 10 persen—setara dengan $300 miliar dari total PDB.

Dalam skenario ini, peningkatan penetrasi serta penggunaan internet juga dapat mendorong konsumsi swasta menjadi 13 kali lebih tinggi dibanding sekarang. Tren demografis—urbanisasi, literasi teknologi di kalangan anak-anak muda, dan peningkatan pendapatan—dianggap sebagai faktor utamanya.

Dampak terbesar internet, masih merujuk pada laporan McKinsey, kemungkinan akan terkonsentrasi di enam sektor: jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, ritel, pertanian, dan pemerintah. Peningkatan produktivitas, imbas dari pemanfaatan teknologi, di sektor-sektor ini bisa menyentuh $148 sampai $318 miliar pada 2025.

Peran pemerintah negara-negara di Afrika dalam mengolah potensi yang ada pada internet adalah hal yang krusial. Jika pemerintah mampu mengimplementasikan rencana strategis ini, seperti dengan melakukan migrasi secara online, maka pengeluaran untuk sektor publik dipastikan turut meningkat tajam pada 2025.

Di saat bersamaan, investasi pihak swasta juga berpeluang melonjak signifikan karena operator telekomunikasi terus membangun jaringan dan semakin banyak perusahaan mulai mendigitalkan kegiatan operasi mereka.

Potensi itulah yang kemudian dicium perusahaan teknologi global. Dari Google, Facebook, Twitter, Microsoft, sampai Huawei berlomba-lomba menancapkan investasinya ke Afrika. Mereka meyakini bahwa Afrika mampu memegang peran penting (baca: pasar) dalam perkembangan dunia digital di masa mendatang.

Keberadaan para raksasa tersebut secara otomatis mendorong geliat aktivitas digital di Afrika. Di Nairobi, misalnya, lahir pusat teknologi bernama “Silicon Savannah,” dengan ratusan perusahaan rintisan yang bergerak di berbagai lini. Lalu di Lagos, Nigeria, ada “Yabacon Valley” dan di Kamerun muncul “Silicon Mountain.”

Perusahaan rintisan menjadi salah satu lini yang memperoleh dampak positif dari investasi teknologi dan digital yang ada di Afrika. Pada 2018, dana yang diterima startupmeningkat hampir empat kali lipat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Total, mereka mengumpulkan $725,6 juta dari 458 kesepakatan.

Lini lain yang kena limpahan positif ini adalah pertanian. Kencangnya penetrasi internet, seperti dilaporkan The Telegraph (2019), membikin sektor pertanian di Afrika berubah menuju arah digital. Ratusan perusahaan bermunculan menawarkan penggunaan teknologi digital dalam mendorong majunya pertanian.

Pendeknya, hanya dengan gawai, petani dapat memesan benih dan pupuk sampai memperoleh informasi tentang cuaca, harga komoditi, dan analisa struktur tanah.

Gagasan Kolonialisme Baru?

Sekalipun hitung-hitungan di atas keras terlihat meyakinkan, perkembangan teknologi digital di Afrika tetap punya kendala yang serius. Laporan yang ditulis Mark Rice-Oxley dan Zoe Flood untuk The Guardian berjudul “Can the Internet Reboot Africa?” (2016) menerangkan bahwa buruknya infrastruktur menjadi problem yang tak kunjung mendapatkan solusi.

Yang mencolok ialah fakta bahwa konektivitas internet di Afrika tidak merata di semua wilayah, terutama yang terletak di pedalaman. Akses ke sana masih sulit dijangkau. Dan ketika ingin mengatasi keadaan tersebut, biaya yang dibutuhkan pun juga tak sedikit.

Ini kian diperparah dengan minimnya ketersediaan pasokan listrik yang menjadi momok banyak negara. Di salah satu daerah di Rwanda, contohnya, hanya ada 25 persen keluarga yang terhubung dengan listrik. Masalah lainnya yaitu mahalnya biaya data internet, sekalipun rata-rata harga smartphone bisa turun di bawah $100.

Namun demikian, yang tak kalah penting ketimbang perkara sarana dan prasarana adalah ihwal sifat ekspansi digital itu sendiri. David Pilling, dalam laporannya berjudul “Are Tech Companies Africa’s New Colonialists?” yang dipublikasikan Financial Times (2019), mengemukakan pertanyaan menarik.

Pilling bilang bahwa revolusi teknologi memang membawa manfaat yang besar bagi negara-negara di Afrika. Tapi, bagaimana jadinya bila, alih-alih membebaskan negara-negara Afrika dari belenggu kemunduran, kehadiran perusahaan teknologi malah justru beralih rupa seperti kolonialis yang mengekang dan mengontrol seluruh aspek kehidupan?

Kecemasan Pilling berangkat dari hasil studi—dirilis pada 2018—yang menyebutkan hampir 90 persen perusahaan teknologi baru di Afrika Timur merupakan milik asing. Mereka hanya menggunakan identitas Afrika sebagai alat pemasaran, sementara dalam praktiknya tetap berlaku rakus sebagaimana watak kapitalisme.

Gambaran tersebut mendapati contoh terbaiknya lewat Jumia, perusahaan e-commerce yang populer di Afrika. Di benua ini, Jumia kerap disebut sebagai “Amazon dari Afrika.” Beroperasi di 14 negara, dari Nigeria, Mesir, Pantai Gading, sampai Kenya, Jumia telah menarik pengguna dalam jumlah yang cukup besar.

Didukung teknologi online yang mumpuni serta infrastruktur offline yang strategis, Jumia menawarkan para konsumen di Afrika untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa repot-repot datang ke toko. Konsumen bisa memesan apa saja, dari iPhone, televisi LED, hingga korma ayam, hanya lewat gawai. Sekali klik, beres perkara. Oleh banyak pihak, Jumia dinilai sebagai narasi yang pas dalam menggambarkan kebutuhan masyarakat Afrika akan teknologi yang praktis, efektif, dan efisien.

Tapi, yang jadi masalah, Jumia dinilai tak sepenuhnya merepresentasikan Afrika, meskipun wilayah kerja mereka di benua Afrika. Asumsi ini bisa keluar lantaran Jumia sendiri didirikan di Berlin, Jerman pada 2012. Para petingginya pun tak diisi orang-orang Afrika, melainkan kebanyakan dari Perancis. Belum lagi kantor pusat mereka yang berada di Dubai.

Pandangan semacam itu sontak dibantah dengan tegas oleh salah satu petinggi mereka, Sacha Poignonnec—warga negara Perancis. Ia menyatakan bahwa Jumia “benar-benar perusahaan Afrika.”

Argumen publik yang menyebut Jumia “bukan perusahaan Afrika” semakin kuat manakala pada April lalu mereka melantai di Bursa Efek New York (NYSE). Artinya, perusahaan itu akan mengglobal sebab siapa saja—dari mana asalnya dan tak peduli orang Afrika atau bukan—dapat membeli saham di Jumia.

Kasus Jumia, tak bisa dipungkiri, meninggalkan prasangka serupa kepada para big tech macam Google, Facebook, maupun Twitter tatkala mereka beramai-ramai menanamkan investasi di Afrika. Mereka ditakutkan datang hanya untuk menyapu habis potensi ekonomi, merobohkan iklim bisnis yang ada, dan menghancurkan setiap startup sebelum memiliki kesempatan untuk berkembang.

Afrika, menurut Global Justice Now, LSM asal Inggris yang berfokus pada isu keadilan pembangunan global, dipandang sangat rentan mengalami praktik-praktik ala kolonialisme semacam itu. Ketiadaan investasi selama beberapa dekade ditambah minimnya instrumen hukum yang memadai membuat negara-negara di Afrika tidak punya banyak pilihan selain menerima ketentuan—seperti eksploitasi data maupun privasi pengguna—yang ditetapkan big tech.

“Perusahaan teknologi gemar memproyeksikan citra modern dan progresif ke dunia. Tapi, di bawah permukaan, perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, dan Uber sedang mengejar agenda yang dapat memberikan mereka tingkat kontrol yang besar—sekaligus berbahaya—atas kehidupan kita, di samping juga sangat merusak pembangunan ekonomi di kawasan selatan,” terang Global Justice Now, seperti diberitakan The Guardian (19/5/2018).

Pola pembangunan digital di Afrika, yang sedang dikampanyekan big tech, ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi memperlihatkan betapa banyak manfaat yang akan diperoleh dari aktivitas tersebut. Sementara di sisi lain, pembangunan digital di Afrika berpeluang terlihat seperti praktik kolonialisme kiwari di mana para big tech memanfaatkan relasi kuasa yang tak seimbang serta kuatnya kondisi psikologis masyarakat Afrika yang menganggap “mereka tak punya kapasitas untuk melakukan apa pun.”

Editor: Eddward S Kennedy